ソーシャルコマースは、SNSとECを融合させ、ユーザーが商品を発見してから購入するまでの体験をシームレスに繋ぐ新しい販売手法です。

多くの企業がその可能性に注目していますが、

「成功事例が少なく、どの戦略が効果的なのか判断できない」

「限られた予算で最大の効果を上げる方法が分からない」

といった課題を感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ソーシャルコマースの基本的な仕組みから、市場規模、種類、主要プラットフォームの比較、メリット・デメリット、具体的な成功事例、そして導入手順まで徹底的に解説します。

1,000社以上の導入実績に基づき、ECサイト新規構築・リニューアルの際に事業者が必ず確認しているポイントや黒字転換期を算出できるシミュレーション、集客/CRM /デザインなどのノウハウ資料を作成しました。

無料でダウンロードできるので、ぜひ、ご活用ください

この記事の監修者

神戸大学在学中にEC事業を立ち上げ、自社ECサイトの構築から販売戦略の立案・実行、広告運用、物流手配に至るまで、EC運営の全工程をハンズオンで経験。売上を大きく伸ばしたのち、事業譲渡を実現。

大学卒業後はW2株式会社に新卒入社し、現在は、ECプラットフォーム事業とインテグレーション事業のマーケティング戦略の統括・推進を担う。一貫してEC領域に携わり、スタートアップから大手企業まで、あらゆるフェーズのEC支援に精通している。

ソーシャルコマースとは

まず最初にソーシャルコマースの定義とECサイトとの違いや併用の考え方について解説します。

ソーシャルコマースの定義

ソーシャルコマースとは、InstagramやTikTokといったソーシャルメディア(SNS)とEコマース(EC)を融合させた新しい販売手法、またはその概念を指します。

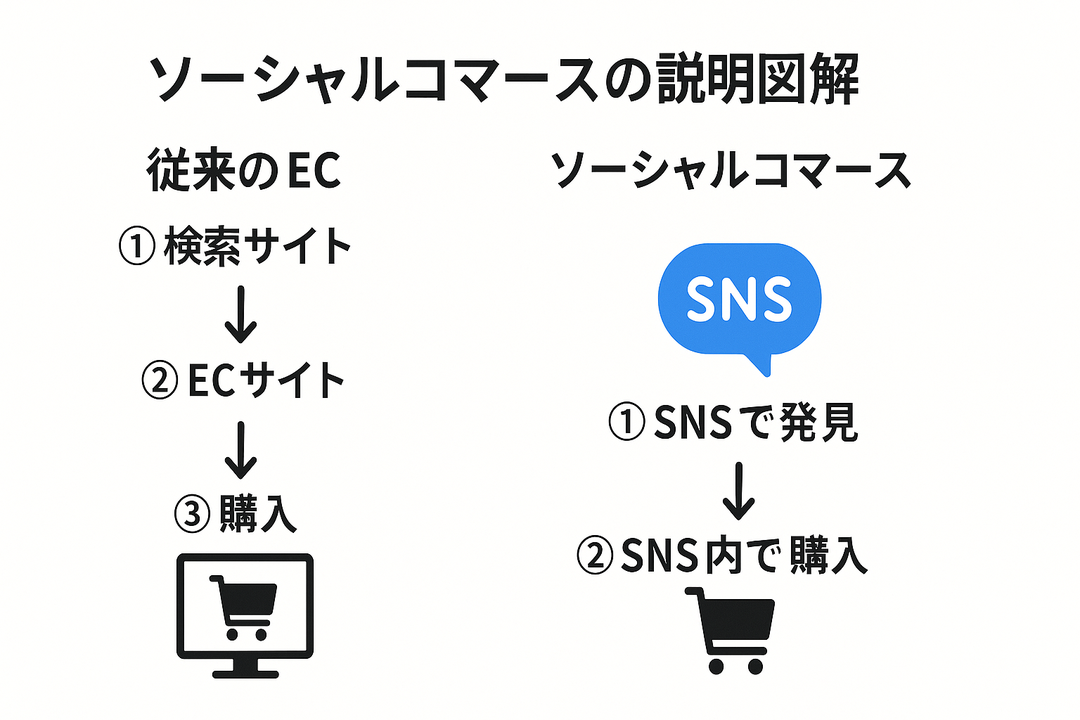

従来、SNSは自社のECサイトへ顧客を誘導するための「集客ツール」として使われてきました。

しかしソーシャルコマースでは、SNSそのものが商品の発見から情報収集、購入、決済までを完結できる「販売プラットフォーム」として機能します。

この最大の特長は、購入までのプロセスを大幅に短縮できる点にあります。ユーザーは興味を持った商品をSNS上で見つけた際、外部サイトに移動する手間なく購入できるため、途中で購買意欲が薄れてしまう「離脱」を防ぐ効果が期待できます。

具体的な仕組みとしては、Instagramの投稿に表示される商品タグ(ショッピング機能)や、TikTokのライブ配信中に商品を紹介し、そのまま購入できるライブコマースなどが代表的です。

また、ユーザーの口コミやレビュー(UGC)が他のユーザーの購買を後押ししたり、インフルエンサーの紹介がきっかけで売上が生まれたりするのも、ソーシャルコマースの重要な側面です。

企業にとっては、顧客との直接的なコミュニケーションを通じてファンを育成しやすく、ブランドへの共感を醸成しながら販売活動を行えるメリットがあります。

このように、ソーシャルコマースは単なる販売チャネルではなく、顧客との関係性を深めながら売上を拡大する新しいマーケティング手法として注目されています。

ソーシャルコマースと似た単語として「メディアコマース」も、近年ではトレンドとして話題を呼んでいます。

そのメディアコマースについて、下記の記事で詳しく解説しているのでこの機会にぜひご覧になってはいかがでしょうか。

関連記事:【2025年最新】メディアコマースとは?始め方から成功事例まで5ステップで完全解説

ECサイトとの違いと併用の考え方

Eコマースとソーシャルコマースの大きな違いは、SNSが果たす役割にあります。

ECサイトではSNSは集客手段としてECサイトへの誘導に使われますが、ソーシャルコマースではSNS自体が販売プラットフォームとして機能します。

その結果、ECサイトへの遷移なしに商品の販売が完了し、購入までの途中のステップでの離脱を防ぐことができます。

併用を考える場合、ソーシャルコマースはWebサイトの構築が省けるため手軽に開始できるメリットがあり、顧客と近しい関係性を構築できます。

ECサイトについては、下記の記事で詳しく説明しています。

この機会にぜひご覧ください。

関連記事:ECサイトとは?市場規模・種類・構築方法の基礎をわかりやすく解説

ソーシャルコマースの市場規模

ソーシャルコマースの市場は世界的に拡大しています。

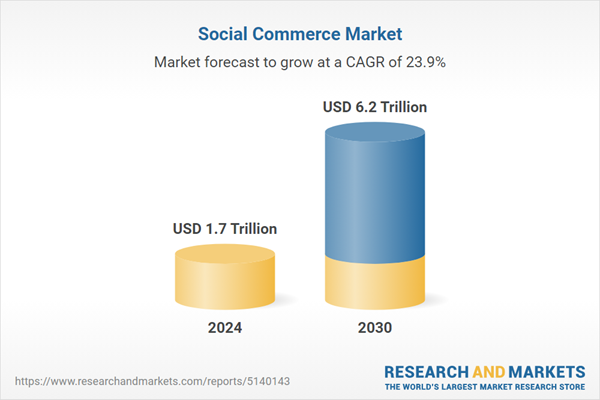

世界大手の調査会社マーケッツアンドマーケッツ社の「Social Commerce – Global Strategic Business Report」によると、全世界の市場規模は2024年では1.7兆ドル、2030年には6.2兆ドルに達すると予測されており、2024年から2030年にかけて年平均成長率(CAGR)23.9%で成長が見込まれています。

画像参照元:調査会社マーケッツアンドマーケッツ社「Social Commerce – Global Strategic Business Report」

また、BtoBの年平均成長率も22.9%と予測されており、全業種での成長が見込まれています。

成長要因として、SNSの利用が増加し、情報収集手段として活用されていることが挙げられます。

また、口コミやレビューを参考にするレコメンド型の仕組みが存在し、ユーザー同士の情報交換が活発に行われること、さらに購入まで完結できる利便性の高さも大きな要因です。

EC事業の市場規模については下記の記事で解説しています。

関連記事:【2025年最新版】EC市場規模は拡大中?調査結果と今後の動向について解説

ソーシャルコマースの種類

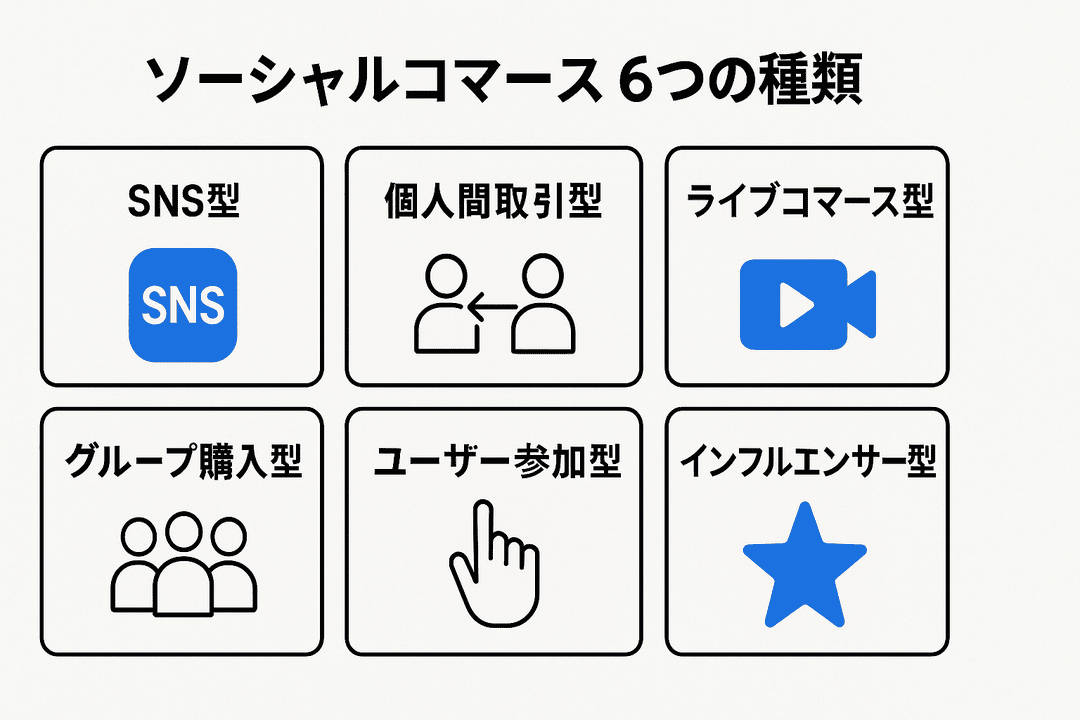

ソーシャルコマースには大きく分けて6つの種類があります。

下記の表ではそれぞれの主要プラットフォームや特徴を簡単に説明しています。

| 種類 | 販売主体 | 主なプラットフォーム/サービス | 特徴 | キーワード |

| SNS・ソーシャルメディア型 | 企業 | Instagram, Facebook, TikTok | SNSを店舗化し、フォロワーに直接販売。シームレスな購入体験を提供。 | 公式アカウント、ショップ機能 |

| CtoC型(個人間取引型) | 個人 | メルカリ, ラクマ, minne | 個人間で商品を売買。個人の評価や信頼が重要。 | フリマ、ハンドメイド |

| ライブコマース型 | 企業/個人 | Instagramライブ, TikTokライブ, YouTubeライブ | ライブ配信で双方向のコミュニケーションを取りながら商品を販売。 | リアルタイム、双方向、接客 |

| グループバイイング型 | 企業 | Pinduoduo(拼多多) | 購入者が集まるほど価格が安くなる共同購入の仕組み。 | 共同購入、シェア、割引 |

| ユーザー参加型 | 企業/個人 | Makuake, CAMPFIRE | 商品開発段階からユーザーが出資などで参加。発売前にファンを獲得。 | クラウドファンディング、共創 |

| インフルエンサー型 | 個人 | Instagram, YouTube, TikTok | インフルエンサーが第三者として商品を紹介し、販売を促進。 | PR、口コミ、信頼 |

下記からは1つずつ詳しくご紹介します。

SNS・ソーシャルメディア型

SNS・ソーシャルメディア型は、企業がInstagramやFacebook、TikTokなどのSNS上に自社のショップページを開設し、商品を直接販売したり、自社のECサイトへ誘導したりする形態です。

SNSのフィードやストーリー投稿に商品を自然に溶け込ませることができ、ユーザーは普段利用しているアプリを離れることなく、シームレスに商品を発見・検討できます。ブランドの世界観を伝えながらフォロワーとの関係性を直接販売に繋げやすい点が大きな特徴です。

販売の主体が「企業」であり、自社アカウントを「店舗」として直接運営する点が、他のモデルとは異なります。

CtoC型(個人間取引型)

メルカリやラクマに代表される、個人間で商品を売買するフリーマーケット形式のソーシャルコマースです。

ユーザーは不要になった私物やハンドメイド作品などを手軽に出品・購入できます。プラットフォーム上にはSNSのようなフォロー機能や出品者へのコメント機能があり、ユーザー間のコミュニケーションが活発に行われるのも特徴の一つです。

販売の主体が企業ではなく「個人」である点が最大のポイントで、企業のブランド力よりも、個人の評価や信頼性が取引の基盤となります。

ライブコマース型

ライブコマース型とは、インフルエンサーや店舗スタッフなどがライブ配信を行い、視聴者とリアルタイムでコミュニケーションを取りながら商品を実演・販売する形態です。

動画を通じて商品の使い方や質感、サイズ感などを具体的に伝えられるだけでなく、視聴者からの質問にその場で回答できるため、オンラインでありながら実店舗に近い「接客体験」を提供できます。

配信中の限定割引や一体感を演出することで、視聴者の購買意欲を刺激し、衝動的な購入を促しやすいという特徴があります。「双方向性」に特化している点が他のモデルとの大きな違いです。

ライブコマースについて詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

関連記事:【2025年最新版】ライブコマースとは?メリット・デメリットや相性がいい商材、成功事例などを徹底解説

グループバイイング型

商品の購入希望者が一定数集まることで、通常よりも割引された価格で購入できる「共同購入」の仕組みを持つソーシャルコマースです。

中国のECプラットフォーム「Pinduoduo(拼多多)」が代表例として知られています。

「安く買いたい」というインセンティブをフックに、ユーザー自身がSNSで友人や知人を誘い、購入グループを形成するなど、ユーザーの自発的な拡散力が購買に直結します。

個人の購買行動ではなく、コミュニティの力を活用した「集団での購買」を前提としている点が、他のモデルにはないユニークな特徴です。

ユーザー参加型

MakuakeやCAMPFIREといったクラウドファンディングプラットフォームに代表される、新商品の企画・開発段階からユーザーが「出資」という形でプロジェクトに参加する形態です。

企業にとっては、本格的な生産開始前に開発資金を調達できるだけでなく、市場のニーズをテストしたり、熱量の高い初期ファンを獲得したりできるメリットがあります。

ユーザーは単なる消費者ではなく、プロジェクトを応援する「共創者」としての一体感や満足感を得られます。商品が完成する「前」の段階からコマースが始まる点が最大の違いです。

インフルエンサー型

インフルエンサーが自身のSNSアカウント(Instagram、YouTube、TikTokなど)で特定の商品をPRし、アフィリエイトリンクや専用のクーポンコードなどを通じて販売を促進する形態です。

企業からの一方的な広告とは異なり、フォロワーから信頼されているインフルエンサーという「第三者」の視点を通すことで、ユーザーの購買に対する心理的ハードルを下げることができます。

インフルエンサーが持つフォロワーとの強いエンゲージメントを活かし、特定のターゲット層へ深く、効果的にアプローチできる点が大きな特徴です。

ソーシャルコマースの主要プラットフォーム比較

下記からソーシャルコマースで利用する腫瘍のプラットフォームについて解説します。

Instagramは、ソーシャルコマースで活用される代表的なプラットフォームの一つであり、「SNS・ソーシャルメディア型」に分類されます。

Instagram内では、商品紹介の投稿にショップタグや商品タグを配置することで、商品の購入サイトへ移動できる仕組みが提供されているため、ブランドの認知度向上を図りながら、集客だけでなく販売促進も行われるプラットフォームになります。

ただし、日本のInstagramでは、ECサイトへの遷移は可能ですが、まだ決済機能は実装されていないとされています。

ECサイトとInstagramの連携について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

関連記事:ECサイト×Instagram連携の秘訣!誘導方法や成功事例3選も徹底解説

TikTok

TikTokは、短尺動画配信プラットフォームであり、ソーシャルコマースでの活用が進んでいます。

中国をはじめとした限られた国ではショップ機能が実装されており、ライブコマースを通じて商品の購入が可能になるのが特徴です。

※2025年から日本でもTik Tok Shopのサービス展開がスタートされています。

Tik Tokの特徴であるライブコマースは、リアルタイムでの商品デモや説明を通じて、消費者の信頼性を高め、購買意欲を向上させる役割があります。

企業は、TikTokが展開する広告サービス「TikTok for Business」を利用し、人気の動画の合間にCMを挟むことで、SNSに親しいデジタルネイティブ世代にアピールしている事例があります。

LINE

LINEは、日本国内で多くのユーザーに利用されている人気のプラットフォームの一つであり、ソーシャルコマースに活用できるプラットフォームとして挙げられています。

公式アカウントを通じて顧客と直接コミュニケーションを取り、チャット形式で商品を提案・販売する「チャットコマース」や、LINEアプリ内でECサイトのような機能を提供する「ミニアプリ」など、多様なアプローチが可能です。

プッシュ通知による高い開封率を活かし、リピート購入を促進するCRMツールとしての側面も強力です。

YouTube・Pinterest・Facebook・Xの位置づけ

Facebookでは、ショップページを無料で開設でき、カタログや広告の配信も可能ですが、日本においては決済機能が実装されておらず、ECサイトへ移動する必要があります。

Pinterestは、ユーザーがコンテンツをキュレーションし、ショッピングリストを共有するユーザーキュレーション型をサポートしているプラットフォームの一つです。

X(旧Twitter)は、アメリカの一部企業限定で「X Shops」が開始されており、最大5点の商品を追加できる「Shop Module」やライブ配信機能「Live Shopping」が提供されています。

YouTubeは、商品の使い方やレビューを動画で詳しく紹介し、ECサイトへ誘導する活用法が主流です。

ソーシャルコマースのメリット・デメリット

下記からは企業側・ユーザー側双方の視点でメリット・デメリットをご紹介します。

企業側のメリット

企業がソーシャルコマースを導入する最大のメリットは、高いコンバージョン率(CVR)が期待できる点です。

従来のECサイトへ遷移する際に発生していたページの読み込み時間や、会員登録の手間といった離脱ポイントがありましたが、ソーシャルコマースでは商品タグをタップし、数クリックで購入まで完了できるため、購入数の向上が期待できます。

また、ユーザー生成コンテンツ(UGC)の創出と活用が容易になることも大きなメリットです。

購入者が商品を「#商品名」といったハッシュタグと共にSNSへ投稿すると、それが信頼性の高い口コミとして自然に拡散されます。

企業発信の情報よりも第三者のリアルな声は信頼されやすく、他のユーザーの購買意欲を刺激し、新たな顧客を呼び込む好循環を生み出します。

さらに、顧客との直接的な関係構築を通じてファン化を促進できる点も利点です。

コメントやダイレクトメッセージ、ライブ配信中の対話などを通じて顧客とコミュニケーションを取ることで、ブランドへの親近感や愛着を育むことができます。

ユーザー側のメリット

ユーザーにとってのソーシャルコマースのメリットは、シームレスで快適な購入体験にあります。

Webブラウザや別のECアプリを立ち上げる手間が不要なため、普段利用しているSNSアプリを離れることなく、商品の発見から情報収集、決済までが完結可能な事で、好きなインフルエンサーの投稿や友人のシェアを眺めながら、ストレスなくショッピングを楽しめます。

この手軽さは、特にスマートフォンでの利用が中心の現代の消費者にとって大きな価値を持ちます。

また、信頼性の高い情報に基づいて購買を判断できる点もメリットです。

企業が作成した広告だけでなく、実際に商品を使用した他のユーザーのリアルな口コミ(UGC)や、フォローしているインフルエンサーの推薦を参考にできます。

特にライブコマースでは、商品の質感や使い方をリアルタイムで確認し、気になる点を直接質問できるため、オンラインショッピング特有の「実物が見られない不安」を効果的に解消できます。

そして、新たな商品との偶発的な出会いが生まれやすいことも1つのメリットです。

目的の商品を検索して購入する「目的買い」が中心のECサイトとは異なり、SNSのタイムラインを眺めているうちに、アルゴリズムによって自分の興味に合った商品が推薦され、予期せぬ魅力的な商品に出会う「発見型」の購買体験が生まれます。

デメリット・課題点

ソーシャルコマースには多くの利点がある一方で、いくつかのデメリットや課題点も存在します。

最も大きな課題は、コンテンツ制作と運用の継続的な負担です。

ユーザーの関心を引くためには、質の高い写真や動画、ライブ配信などを定期的かつ継続的に発信し続ける必要があります。これには専門的なスキルや時間、コストがかかる上、コメントやDMへの迅速な対応も求められるため、運用体制の構築が不可欠です。

また、プラットフォームへの高い依存リスクが挙げられます。SNS上でビジネスを展開することは、プラットフォーム側の規約変更やアルゴリズムのアップデートによって、ある日突然、投稿の表示回数が激減したり、最悪の場合アカウントが制限されたりするリスクを常に伴います。

自社で完全にコントロールできない環境であることは、長期的な事業安定性を考える上で重要な課題となります。

さらに、情報の拡散スピードが速いSNSの特性上、炎上リスクとブランドイメージ毀損の可能性も無視できません。一つの不適切な投稿や不誠実な顧客対応が、瞬く間にブランドの信頼を大きく損なう事態に発展しかねません。

こうしたリスクを管理するためには、ソーシャルメディアポリシーの策定や緊急時の対応フローの整備など、高度なリスクマネジメント体制が求められます。

ソーシャルコマースの成功事例

ソーシャルコマースの実施を考えている方は、まずは他社の成功事例をインプットするべきです。

下記からソーシャルコマースを実施後に成功した事例3選をご紹介します。

北欧、暮らしの道具店(株式会社クラシコム)

- ソーシャルコマースの種類: SNS・ソーシャルメディア型、インフルエンサー型

- 利用したプラットフォーム: Instagram, YouTube

「北欧、暮らしの道具店」は、ECサイトを中心に、日用雑貨やアパレル、オリジナル商品を販売するライフスタイルブランドです。

同社は、商品を単に売るのではなく、「フィットする暮らし」という世界観をコンテンツを通じて届けることで、多くのファンを獲得しています。

特にInstagramの活用は秀逸で、美しい写真と共に商品の使用シーンや開発背景にあるストーリーを丁寧に投稿。ユーザーはまるで雑誌を読むかのように楽しみながら、自然な流れで商品に興味を持つことができます。

また、YouTubeではスタッフが「暮らしのvlog」や商品レビュー動画を配信。スタッフ自身がインフルエンサーとなり、親近感と信頼感を醸成してCV獲得に繋げいます。

このように、プラットフォームの特性を活かして質の高いコンテンツを継続的に発信し、ブランドの世界観への共感を購買に繋げる手法は、ソーシャルコマースの理想的な成功モデルと言えます。

FABRIC TOKYO(株式会社FABRIC TOKYO)

- ソーシャルコマースの種類: SNS・ソーシャルメディア型、ユーザー参加型

- 利用したプラットフォーム: X (旧Twitter), LINE

「FABRIC TOKYO」は、オンラインでオーダーメイドのビジネスウェアを販売するD2Cブランドです。

同社は、顧客とのコミュニケーションツールとしてX(旧Twitter)やLINEを積極的に活用しています。特にXでは、森社長自らがアカウントを運用し、製品開発の裏側やブランドの思想を発信。

ユーザーからの質問や意見に直接リプライするなど、オープンなコミュニケーションを通じて顧客との信頼関係を構築しています。

また、新商品の企画段階でアンケートを実施し、ユーザーの声を製品開発に反映させる「ユーザー参加型」のアプローチも特徴的です。

顧客は単なる購入者ではなく、ブランドを共に創り上げる「共創者」としての意識を持つようになります。このような顧客との密な関係性がロイヤルティを高め、継続的な購入や好意的な口コミの拡散に繋がり、ソーシャルコマースを成功に導いています。

三越伊勢丹

- ソーシャルコマースの種類: ライブコマース型

- 利用したプラットフォーム: Instagramライブ, 三越伊勢丹リモートショッピング

百貨店大手の三越伊勢丹は、コロナ禍をきっかけにデジタル接客、特にライブコマースの活用を本格化させました。

各ブランドの専門知識が豊富な販売員がInstagramライブなどに登場し、商品の魅力やコーディネート提案をリアルタイムで配信。視聴者はコメント機能を通じて気軽に質問でき、販売員はそれに対して丁寧に回答します。

これにより、オンラインでありながら、まるで百貨店の店頭で接客を受けているかのような質の高い購買体験を提供することに成功しました。

さらに、専用アプリ「三越伊勢丹リモートショッピング」を導入し、ライブ配信で気になった商品をオンライン上でスタイリストに相談しながら購入できる仕組みを構築。

長年培ってきた「接客力」という強みをデジタル上で見事に再現し、新たな顧客層の獲得と売上向上を実現した、老舗企業によるDX成功事例です。

ソーシャルコマースの始め方・導入手順

下記からは、目的・KPI設定からターゲット・コンテンツ設計、体制構築、ツール選定まで、「何から始めればよいか」を具体的な6つのステップをご紹介します。

ステップ1:目的設定とKPI設計

ソーシャルコマース導入の第一歩は、「何のために始めるのか」という目的を明確に定義することです。

例えば、「若年層の新規顧客を獲得したい」「ブランドの認知度を高めたい」「既存顧客のロイヤルティを向上させ、LTV(顧客生涯価値)を高めたい」など、自社の事業課題に沿った具体的なゴールを設定します。

目的が定まったら、その達成度を測るための重要業績評価指標(KPI)を数値で設定することが重要です。新規顧客獲得が目的なら「SNS経由のECサイト新規セッション数」や「新規フォロワー獲得数」、売上向上なら「ソーシャルコマース経由のCVR(転換率)」や「ROAS(広告費用対効果)」などが考えられます。

注意点として、最初から売上などの最終成果(KGI)のみを追うと、ファン育成や認知拡大といった初期フェーズで挫折しやすくなります。まずはエンゲージメント率やリーチ数といった中間指標をKPIに置き、段階的に目標を設定することが成功のポイントです。

ステップ2:ターゲット顧客とプラットフォームの選定

次に、「誰に、どこで商品を届けるか」を決定します。

まず、自社の商品やサービスを最も必要としている理想の顧客像(ペルソナ)を詳細に設定します。年齢、性別、ライフスタイル、価値観、情報収集の方法などを具体的に描くことで、後のコンテンツ戦略が明確になります。

そのペルソナが日常的に最も多くの時間を費やしているSNSはどこかを分析し、主戦場となるプラットフォームを選定します。

例えば、ビジュアル訴求が重要なアパレルやコスメならInstagram、10代〜20代の若年層にトレンドを発信したいならTikTok、顧客と密な関係を築きリピートを促したいならLINEといったように、各プラットフォームのユーザー層や文化と、自社のターゲット・商材との相性を見極めることが極めて重要です。

「流行っているから」という安易な理由で選ぶのではなく、自社の運用リソース(動画制作が得意か、文章での発信が得意かなど)も考慮し、継続的に運用可能なプラットフォームを選択しましょう。

ステップ3:コンテンツ戦略と運用体制の構築

プラットフォームが決まったら、そこで展開するコンテンツの具体的な戦略を立てます。

単なる商品紹介だけでなく、ターゲット顧客にとって価値のある情報(例えば、アパレルなら着回し術、化粧品ならメイクテクニックなど)や、ブランドの裏側にあるストーリー、スタッフの人柄が伝わるような投稿など、ユーザーが「フォローしたい」と思える魅力的なコンテンツ企画が不可欠です。

同時に、これらのコンテンツを「誰が、いつ、どのように」制作・投稿し、ユーザーからの反応を分析するのか、具体的な運用体制とフローを構築します。

投稿カレンダーを作成して計画的に配信したり、社内での承認フローやコメント対応のガイドラインを定めたりすることで、運用の属人化を防ぎ、品質を担保します。

特に炎上などのリスク管理は重要であり、緊急時の対応手順を事前に決めておくことで、迅速かつ適切な対応が可能になります。

ステップ4:販売準備とシステム連携

コンテンツ戦略と並行して、実際に商品を販売するための技術的な準備を進めます。

Instagramのショッピング機能(商品タグ付け)やTikTok Shop、Facebookショップといった各プラットフォームが提供するコマース機能を有効化し、商品カタログを登録します。

ここで最も重要なポイントは、SNS上での注文を円滑に処理するためのバックエンドシステムとの連携です。

特に、在庫管理システムとの連携は必須であり、これができていないと「SNSで注文が入ったのに、ECサイトの在庫が引き当てられず欠品してしまった」といった機会損失や顧客トラブルの原因となるため、主要SNSとの連携がスムーズに行えるECプラットフォームを活用しましょう。

下記の記事ではECプラットフォーム15選を詳しく紹介しています。

ソーシャルコマース実現に向けてECプラットフォームのリプレイスを考えている方は、この機会にぜひご覧になられてはいかがでしょうか。

関連記事:ECパッケージ比較15選|規模・販売形態別に最適ECシステムを紹介

ステップ5:テスト運用と効果測定(PoC)

準備が整ったら、いきなり展開するのではなく、まずは期間や商品を限定したテスト運用(PoC: Proof of Concept)から開始します。例えば、「1ヶ月間、特定の新商品のみをInstagramのライブコマースで販売してみる」といった小さな規模で始めます。

このテスト期間の目的は、立てた仮説(「この商品はライブ配信で紹介すれば売れるはずだ」など)が正しいかを検証し、データを収集することです。

ステップ1で設定したKPIを基に、「ライブ視聴者数の目標は達成できたか」「目標のCVRに達したか」「運用フローに無理はなかったか」などを客観的に評価します。

うまくいった点だけでなく、課題点やユーザーからの予期せぬフィードバックを洗い出すことが、次のステップに繋がる重要な学びとなります。

短期間の成果に一喜一憂せず、あくまで本格展開に向けたデータ収集と学習の期間と捉えることが大切です。

ステップ6:本格運用と継続的な改善(PDCA)

テスト運用の結果から得られた学びを基に、コンテンツ戦略や運用フローを修正し、本格的な運用へと移行します。

ここからは、Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Action(改善)のPDCAサイクルを継続的に回し続けるフェーズです。例えば、「Aの投稿よりもBの投稿の方がエンゲージメント率が高かった」というデータが得られれば、その要因を分析し、次の投稿企画に活かします。

また、ライブ配信の時間帯や紹介する商品の順番、インフルエンサーの選定などを変えながらA/Bテストを繰り返し、効果を最大化するパターンを見つけ出します。

SNSのトレンドやアルゴリズムは常に変化するため、定期的なレポーティングでチーム内に成果と課題を共有し、常に新しい情報を取り入れながら施策を最適化していく柔軟な姿勢が、ソーシャルコマースを長期的に成功させるための鍵となります。

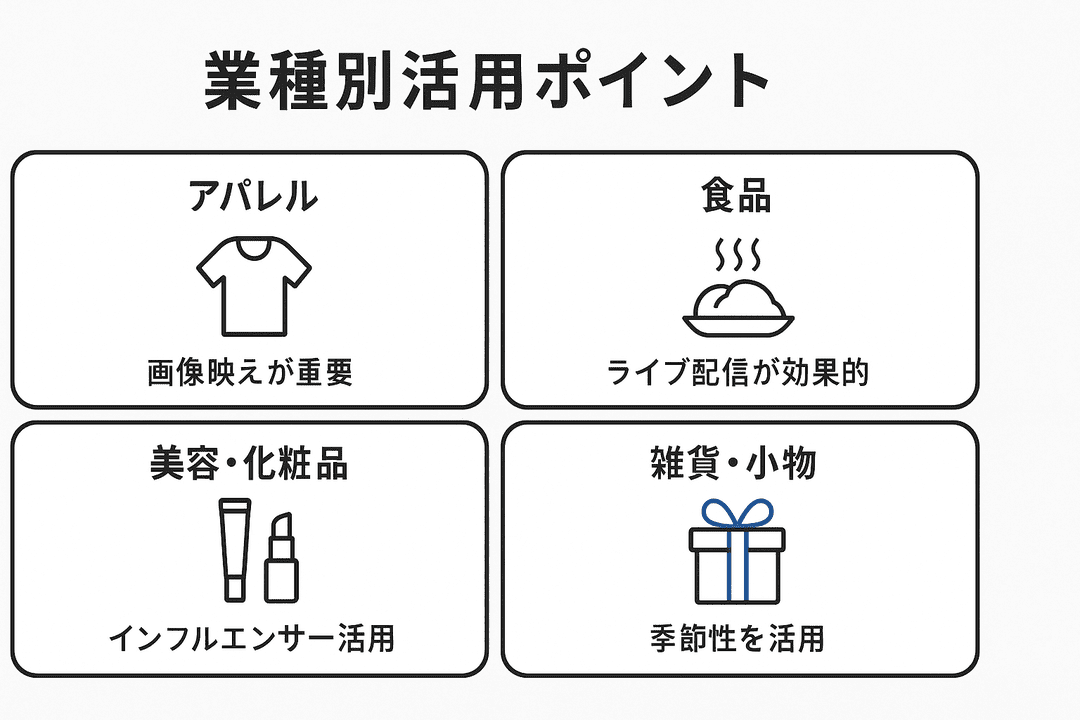

業種別のソーシャルコマース成功・活用ポイント

下記から業種別の成功ポイントと活用ポイントを詳しく解説します。

化粧品/美容

化粧品や美容製品メーカーは、SNS・ソーシャルメディア型ソーシャルコマースを活用する代表的な業種の一つです。

成功の鍵は、商品の使用感や効果をいかにビジュアルで魅力的に伝えるかにあります。InstagramのリールやTikTokのショート動画で、テクスチャーの質感やメイクのビフォーアフターを分かりやすく見せる動画コンテンツが極めて有効です。

インフルエンサーによる「GRWM(Get Ready With Me)」のようなメイクアップ動画や、ユーザーによるリアルな口コミ投稿(UGC)を促すハッシュタグキャンペーンは、信頼性の高い情報として購買を後押しします。

注意すべきは薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の遵守です。「シミが消える」「シワがなくなる」といった断定的な表現や、効果を保証するような表現は避けなければなりません。

成功のためには、あくまで個人の感想であることを明記しつつ、商品の世界観や使用することで得られるポジティブな気持ちに焦点を当てたコミュニケーションを心がけることが重要です。

化粧品や美容のEC成功事例を知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

関連記事:化粧品・美容ネットショップ 成功事例10選!成功の秘訣と失敗を避けるポイント

ヘルスケア/健康食品

ヘルスケア・健康食品分野では、何よりも「信頼性」の構築が成功のポイントとなります。専門家や有識者(医師、管理栄養士など)をライブコマースに起用し、専門的な知見から商品の特徴や摂取するメリットを解説してもらうことで、情報の権威性が高まります。

また、商品の成分や製造工程の安全性を丁寧に説明したり、第三者機関による認証マークを示したりすることも、顧客の安心感に繋がります。

注意点は、化粧品と同様に薬機法や景品表示法を厳格に守ることです。特定の病気が「治る」といった表現や、科学的根拠に乏しい効果を謳うことは絶対に避けなければなりません。

活用のポイントとしては、継続的な摂取が重要な商材が多いため、LINEのステップ配信などを活用して飲み忘れ防止のリマインドを送ったり、定期購入者限定のコミュニティで健康情報を提供したりするなど、顧客と長期的な関係を築くCRM施策との連携が効果的です。

健康食品のECマーケティング領域を詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

関連記事:【成功事例5選】健康食品のD2Cマーケティングで成功するポイントと注意点

アパレル

アパレル業界はソーシャルコマースの活用事例が豊富です。

ルイ・ヴィトンやグッチなどの高級ファッションブランドはInstagramやFacebookを通じて最新コレクションを紹介し、直接購入できるリンクを提供しています。

成功ポイントは、オンライン上でいかに「試着できない」という不安を払拭できるかにかかっています。様々な身長や体型のスタッフが同じ商品を着用し、サイズ感を比較して見せるライブコマースは、ユーザーが自分に合ったサイズを選ぶ上で非常に有効な手段です。

また、コーディネート提案や着回し術を動画で紹介することで、顧客は購入後の着用イメージを具体的に持つことができます。

最近では、AR(拡張現実)技術を用いたバーチャル試着機能も注目されています。

注意点としては、SNS上での衝動買いが多いため、購入後の「イメージと違った」という声が届くことがあります。

そのため、返品・交換ポリシーを分かりやすく明記し、スムーズに対応できる体制を整えておくことが重要です。

アパレルEC領域を詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

関連記事:ファッション・アパレルECとは?最新の市場規模や仕事内容、業界が抱えている課題から解決策まで徹底解説

食品・飲料

食品・飲料分野における成功ポイントは、味や香りを直接伝えられない分、いかに「シズル感」を演出し、五感に訴えかけるかにあります。

また、生産者のこだわりや商品の開発ストーリーを伝えることで、価格以上の付加価値を感じてもらうことも有効です。

エスビー食品のように、自社製品を使ったレシピをライブ配信で紹介し、視聴者とコミュニケーションを取りながらファンを増やす手法は好例です。

注意すべきは、食品表示法に基づくアレルギー表示や、鮮度を保つための配送方法・保存方法といった情報を正確に、かつ分かりやすく伝えることです。

特に生鮮食品や冷凍食品を扱う場合、これらの情報提供が顧客の安心と信頼に直結するため、丁寧な説明が不可欠となります。

食品・飲料EC領域を詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

関連記事:【成功事例12選】食品ECで成功するために取り組むべき施策とポイントを紹介

BtoB

BtoB(企業間取引)領域におけるソーシャルコマースは、直接的な製品販売よりも「リード獲得」と「専門性のブランディング」が主な活用ポイントとなります。

例えば、FacebookやLinkedInといったビジネスユーザーが多いプラットフォームで、業界の課題を解決するウェビナーを開催し、その参加登録を促すのが有効な手法です。

また、複雑な製品の機能や導入事例をYouTubeの動画で分かりやすく解説したり、開発担当者がX(旧Twitter)で技術的な知見を発信したりすることで、企業の専門性や信頼性を高めることができます。

注意点として、BtoCのように短期的な売上を追うのではなく、長期的な関係構築を目的とすべきです。

見込み顧客の課題に寄り添う有益な情報を提供し続けることで、製品選定のフェーズになった際に「第一想起」される存在を目指すことが、BtoBにおけるソーシャルコマース成功の鍵となります。

BtoBのEC領域を詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

関連記事:BtoB ECとは?メリット・デメリットから成功事例まで徹底解説

まとめ

本記事では、SNSとECを融合させた新しい販売チャネルであるソーシャルコマースについて解説しました。

SNSが集客だけでなく商品の閲覧から決済まで行うプラットフォームとして機能する点が、従来のECサイトとの大きな違いです。

ECサイトの構築を省けて手軽に運営できる、SNS上での交流を通じてユーザーの囲い込みやファン化がしやすい、購入までの離脱率を抑えられるといったメリットがあります。

世界市場規模は2025年までに6.2兆ドルに成長すると予測されており、ライブコマースや拡張現実(AR)の活用が今後のトレンドになると見込まれます。 一方で、クオリティの高いコンテンツを定期的に投稿する作業が増えることや、プラットフォームの規約変更による影響を受けるリスクがあることに留意する必要があります。

弊社では、1,100社以上の導入実績を基に、貴社の課題に合わせた最適なソーシャルコマース戦略をサポートするECカートシステムを展開しています。

ご興味のある方は、まずは無料相談や業種別の成功事例集のダウンロードから始めてみてはいかがでしょうか。

よくある質問(FAQ)

どのプラットフォームから始めるべき?

プラットフォーム選定は、ターゲット層と商材、そして運営体制を考慮して判断することになります。ソーシャルコマースは、SNSを頻繁に利用する10代〜20代の若い世代をターゲットとする場合に特に有効な手段になります。

例えば、ビジュアルが重視されるアパレルやコスメであればInstagram、若年層向けのトレンド商品であればTikTokが適しています。まずは自社のコンセプトやターゲットとするユーザー層に、どのようにタッチポイントを増やしていくかを検討することが重要になります。

BtoBでも有効か?

BtoB(企業間取引)においてもソーシャルコマースの考え方は有効です。製品の販売に直接繋げるだけでなく、専門的な知見を発信するウェビナーへの集客や、製品の活用方法を解説する動画コンテンツの配信、担当者の専門性を示すブランディング活動などに活用できます。

FacebookやLinkedInといったビジネスユーザーが多いプラットフォームを利用して、見込み顧客の獲得や育成(リードナーチャリング)に繋げている事例も増えています。

どのくらいで成果が出る?

ソーシャルコマースは、SNSアカウントを開設した後、フォロワー獲得や認知拡大に一定の時間を要することから、すぐに収益が得られるとは言い難い状況があります。商品の売上を増やしていくためには、定期的なコンテンツ配信など、ネットショップの運営と同様に長期的なプランが必要になることが強調されています。

ソーシャルメディア上での信頼を築き、市場に浸透するまでには戦略と忍耐が必要になるため、短期間での劇的な成果は期待せず、最低でも3ヶ月から半年は継続的な運用と分析を行う前提で計画を立てるのが良いでしょう。