ファッション・アパレルECとは?最新の市場規模や仕事内容、業界が抱えている課題から解決策まで徹底解説

ファッション・アパレルECとは?最新の市場規模や仕事内容、業界が抱えている課題から解決策まで徹底解説

アパレル・ファッション分野は、ECの中でも活気づいている人気な市場の一つです。

しかし、ECサイトを運営している企業がすべてうまくいっているわけではありません。

「成功している企業とそうでない企業」の二極化が進んでいるのが実態です。

そこで本記事では、アパレルEC事業の拡大を望む方向けに以下の内容について解説します。

- アパレルECの現状と課題

- アパレルECを成功させるポイント

- おすすめのECカートシステム

W2は、「ECサイト/ネットショップ/通販」を始めるために必要な機能が搭載されているシステムを提供しています。

数百ショップの導入実績に基づき、ECサイト新規構築・リニューアルの際に事業者が必ず確認しているポイントや黒字転換期を算出できるシミュレーション、集客/CRM /デザインなどのノウハウ資料を作成しました。

無料でダウンロードできるので、ぜひ、ご活用ください!

※本資料は上記バナーからのみダウンロードできます。

ファッション・アパレルECの市場規模とEC化率

まずは「ファッション・アパレルEC」における市場規模やEC化率の現状について紹介します。

結論としては、「アパレル全体の市場規模は微増傾向にあり、アパレルのEC化は他分野と比べても伸び率が高い」ということが言えます。

国内のアパレル市場の規模と推移

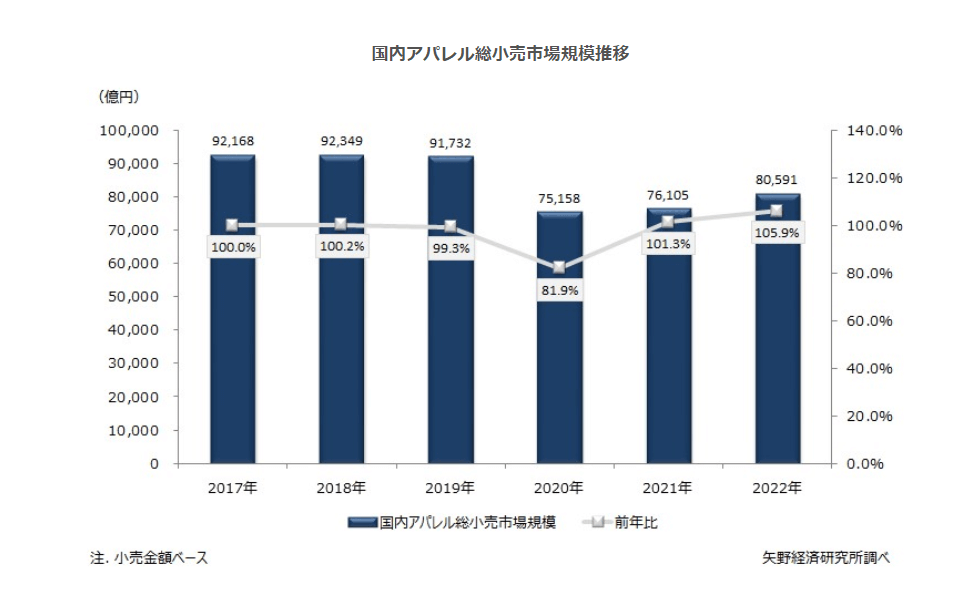

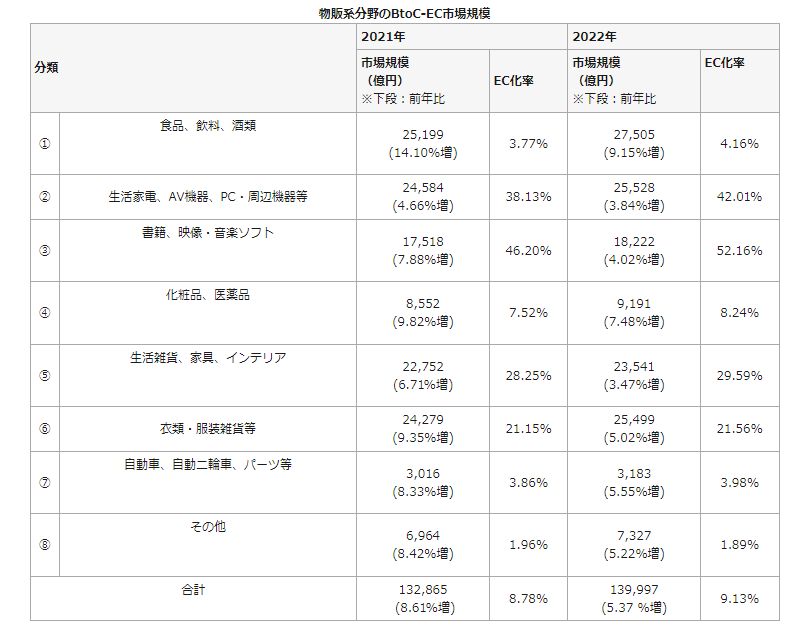

以下の表は、「国内におけるアパレルの市場規模の推移」を表したデータです。

アパレル市場はほぼ横ばいに推移していたものの、2020年には市場規模(紳士服・婦人服・子供服の合計)が前年比81.9%の7兆5,158億円と、大幅に減少しました。

2020年からコロナによる感染が爆発的に広がり、自粛生活が長期化するなど、消費者の生活や仕事、購買行動に大きな影響を与えたためです。

しかし、2021年は前年比101%の7兆6,158億円、2022年には前年比105%の8兆591億円と微増ながらも回復傾向に向かっています。

コロナ禍が落ち着いて外出機会が増加したことにより、百貨店や専門店の実店舗の利用が増加したことが主な要因です。

アパレルECの市場規模とEC化率

経済産業省が発表したデータによると、2022年における「衣類・服飾雑貨等」の市場規模は25,499億円となっています。

そのなかでも、EC化に至っている割合は21.56%であることがわかりました。

他の分野と比べると分かるとおり、「衣類・服飾雑貨等」のEC市場規模は比較的大きく、生活家電やインテリア、書籍などに続いて4番目のEC化率となっています。

以下の記事ではEC業界の基本からトレンドまで詳しく解説しています。

ぜひ合わせてご覧ください。

アパレル業界のEC化率が成長している理由と将来性

アパレル・ファッション市場のEC化が進んでいる理由は、主に3つあります。

- より運用・管理がしやすいECツールの登場

- スマホやSNSの普及でユーザー数が増加

- 流行り病によるオンラインの需要が増加

それぞれ詳しく解説していきます。

①より運用・管理がしやすいECツールの登場

近年では、ECサイトをより運用・管理しやすくするツールが多く登場しています。

例えば、株式会社ZOZOが提供する物流プラットフォームでは、ZOZOTOWNと自社ECの在庫を一ヶ所にまとめられます。

これにより、ZOZOTOWNと自社ECで同じ在庫情報をリアルタイムに反映できるため、機会損失をせず効率的に販売することが可能です。

さらに、仕入れにおいても一元管理が可能となり、需要予測や効率的な商品補充が行えます。

他にも、「実店舗と自社ECの在庫や顧客データの連携や流通加工における物流業務の効率化」など、さまざまな面でアパレルECを支援するツールや機能が登場しました。

それに伴い、ツールを駆使してECの売上拡大や業務効率化を図ろうとする事業者も増えてきたというわけです。

②スマートフォンやSNSの普及でユーザー数が増加

スマートフォンやSNSが普及したことも、アパレルECが成長している要因の一つです。

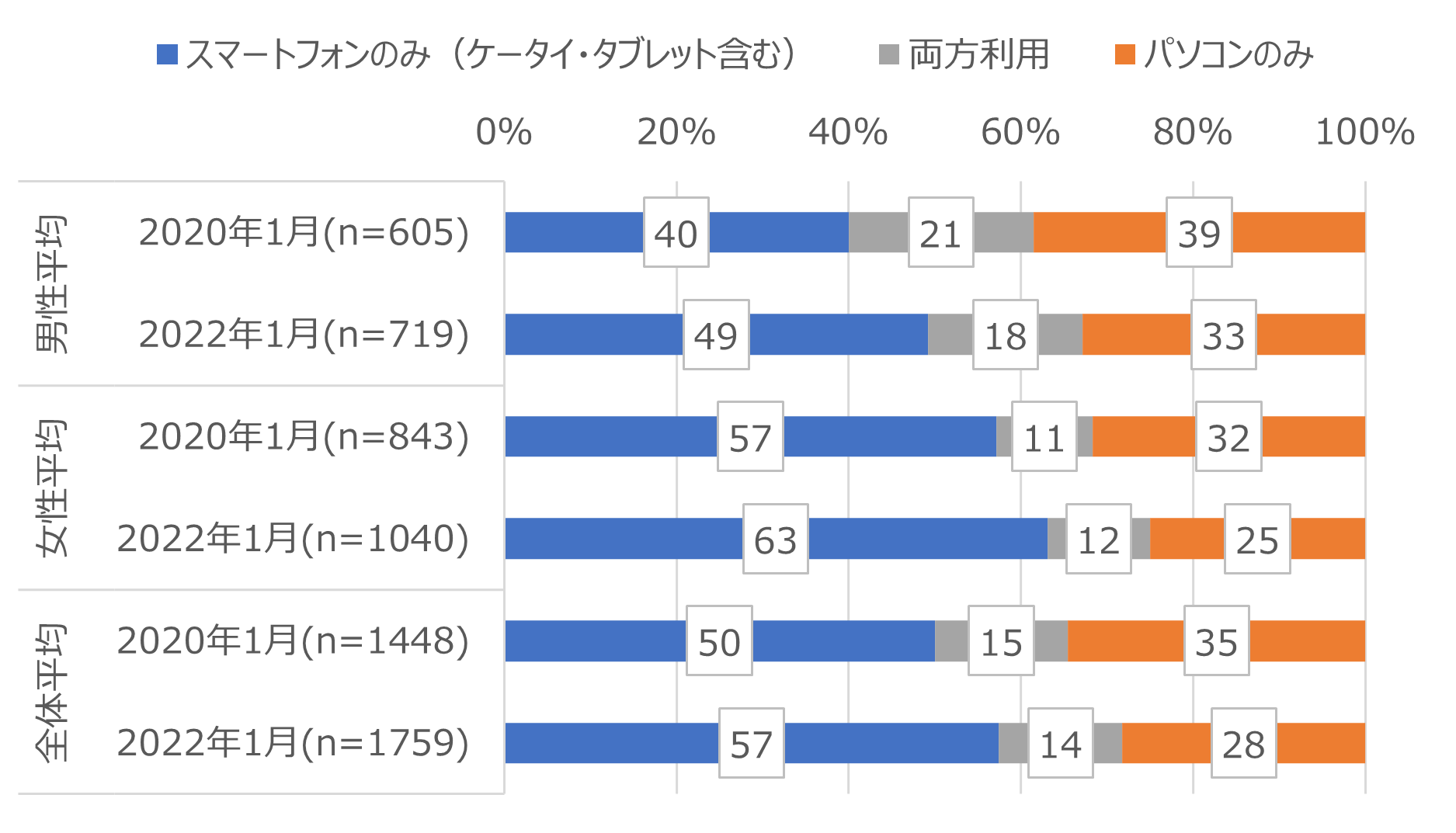

NTTドコモ モバイル社会研究所が調査したデータによると、「ネットショッピングをするときに利用するデバイス」において、スマートフォン利用者の割合は71%にも上ります。

※参考ネットショッピング 10~30代女性はスマホからの購入8割超

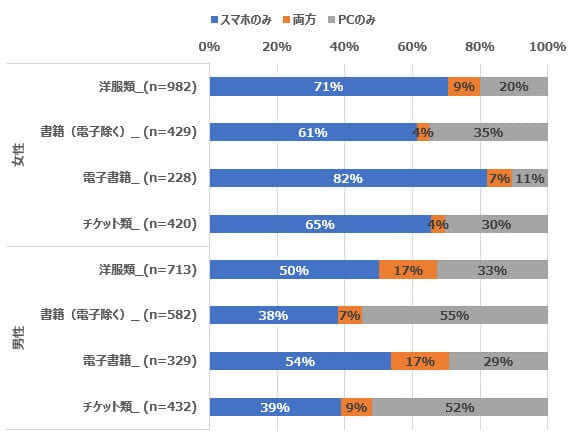

さらに、2023年の調査では、ネットショッピングで利用したデバイスを「スマートフォンのみ」「両方」「PCのみ」の三択で聞き、購入品目と組み合わせて集計したところ、スマートフォンでの洋服購入の割合が、女性が7割、男性が5割と大半を占めています。

※参考:「2010年-2023年一般向けモバイル動向調査」概要

こうした結果の要因として、SNSを活用した投稿や発信が活発的であることが挙げられます。

特にInstagramは、アパレルとの相性が非常に高いです。

例えば、数十万〜数百万のフォロワーを持つインフルエンサーの服装には注目が集まりやすく、「私も同じ服を買いたい」と興味を持つ若年層は多いです。

そして気になる商品があれば、目の前にあるスマートフォンですぐに購入することができます。

このように、ファッションに強い関心を抱くユーザーが積極的にECを活用していることで、アパレルECはより成長しているのです。

③コロナによるオンラインの需要が増加

もともとアパレルECには「サイズを確認しにくい」「試着ができない」などのマイナス要因があり、それを理由に敬遠している人も一定数いました。

しかし、コロナによる外出自粛により、新たにアパレルECを利用するユーザーが増えたことで、オンラインの需要が一気に高くなりました。

このように消費者の心理的ハードルが下がったことで、以前よりもアパレルECは選択されやすくなったといえます。

今後はますますアパレル・ファッション分野において、ECの市場規模やユーザー数は成長していく見込みです。

以下の記事では日本と世界の違いや今後の予測などを解説しています。

ぜひ合わせてご覧ください。

アパレルECの種類とそれぞれの特徴

それでは、実際にアパレルECを始めるうえで「どのようなビジネス形態があるのか」を紹介します。

具体的には、主に以下の3つです。

- ECモール型

- 自社EC型(メーカー直販型)

- フリマアプリ

- サブスクリプションサービス

それぞれ一つずつ解説します。

①ECモール型

ECモール型とは、数多くのECサイトが集まった巨大なショッピングモールに出店・出品することです。

代表的なECモールとして、以下が例となります。

- ZOZOTOWN ※アパレル・ファッションに特化型

- Amazon

- 楽天市場

- Yahoo!ショッピング

ECサイトを一から作る必要がないため、初期コストを抑えやすいうえに、ECモールは多くのユーザーが集まるプラットフォームであることから、モール内の広告スペースを効果的に利用し、広告掲載することでモール経由での集客も狙えることが強みです。

一方、モールの規約に則って運営しなければならず、サイトのカスタマイズや機能も大幅に制限されているため、自由度の高い運営は難しいという欠点があります。

また出店がしやすいため、それだけ競合の数も多く集客争いも激しいです。ECモールとはいえ、出店したからといって自動でユーザーが集まるわけではないので注意しましょう。

■ メリット

・モール経由での集客を狙える

・モールのブランド力を活かせる

・専門知識がなくても始めやすい

■ デメリット

・集客争いが激しい

・カスタマイズがしにくい

・データの取得や分析がしにくい

以下の記事ではECモールについて詳しく解説しています。

ぜひ合わせてご覧ください。

②自社EC型(メーカー直販型)

自社EC型とは、独自ドメインでECサイトを立ち上げ、自社ブランドの商品をオンラインで直接販売することです。実店舗を持っていることが多く、実店舗とECをいかに連携して販売するかが大きなポイントとなります。

ECモール型と比べると、初期コストがかかりやすいというデメリットはありますが、自由にサイトを構築・運用しやすいという魅力があります。

特にアパレルECでは商品の世界観やブランディングが重要であり、自由にデザインができることでユーザーに強く訴求することが可能です。

また、ECモールでは一部のデータしか収集できないものの、自社ECならそのような制限がありません。

そのため、データをもとに効果的な施策を打ちやすくなります。

■メリット

・自由に施策を打ちやすい

・ブランディングがしやすい

・データの収集・活用がしやすい

■デメリット

・サイトを構築・運用するハードルが比較的高い

・成果が出るまでに時間がかかる

以下の記事では自社ECについて詳しく解説しています。

是非合わせてご覧ください。

③サブスクリプション

サブスクリプションとは、定額を払って一定期間サービスを継続して利用できるビジネスモデルです。

その中でも、アパレルのサブスクリプションは定額で洋服が借り放題のサービスになり、「エアークローゼット」や「メチャカリ」などが代表として挙げられます。

スタイリストが選んだ服が定期的に自宅に届いたり、ブランド物の洋服を何回でも借りることができるため、ファッションに敏感な層が顧客として大半を占めている状況です。

クリーニングやメンテナンスは事業者側が行うため、顧客は手軽にレンタルでき、返す手間もかからないため徐々に利用者が増加しています。

また、ブランドとしても新作をPRしてもらえる1つの手段となっています。

■メリット

・新規ユーザー獲得が容易

・売上を継続的に得られる

・顧客データを活用できる

■デメリット

・収益化までに時間がかかる

・サービスの継続的な改善が必要になる

以下の記事ではサブスクリプションについて詳しく解説しています。

是非合わせてご覧ください。

④フリマアプリ

フリマアプリは、消費者間で取引をするモデルのことで、「メルカリ」や「ヤフオク」などが代表としてあげられます。

EC初心者に特におすすめのプラットフォームで、サイト構築や初期設定などほぼ不要なので、気軽にECでアパレル販売を行うことができます。

10代~20代の若年層が最も多く利用していることが特徴的で、事業者(店舗)として出店することも可能です。

■メリット

・気軽にアパレルECに取り組みやすい

・若年層の利用が多い

■デメリット

・商品ごとに手数料がかかる

・商品ごとに在庫を縦積みしづらい

アパレルECの仕事内容とは?

アパレルECをスタートした時に毎日行う仕事内容としては大きく分けて4つあります。

①商品仕入れ

②マーケティング・プロモーション

③受発注管理

④配送・在庫管理

それぞれ具体的な内容をご紹介します。

①商品仕入れ

商品仕入れはECサイトやECモールの商品ラインナップを決定し、供給を確保する重要な業務になります。

商品を仕入れる方法としては大きく分けて7つあります。

- 仕入れサイトを利用する

- 生産者やメーカーから仕入れる

- 卸売業者から仕入れる

- 見本市や展示会から仕入れる

- 海外から仕入れる

- ドロップシッピングを利用する

- OEMを行う

上記の様に商品の仕入れ方法は様々あるので、自社に最適な方法をまずは検討してみることがおすすめです。

また、 売上予測に基づいて適切な在庫量を計画することも重要です。

ECサイトでは、在庫過多や不足が直接売上に影響するため、精密な計画が求められます。

②マーケティング・プロモーション

マーケティングやプロモーションといった業務は、特に独自性や競合他社が多いアパレルEC業界においては重要な業務になります。

マーケティングやプロモーションの目的としては、ブランド認知度の向上、ECサイトのトラフィックの増加、受注件数の増加など様々あるので施策1つ1つに対して目的を明確に持つことが重要です。

代表的なマーケティングやプロモーションとしては、オンライン広告(Google広告、Yahoo!広告、アプリ広告など)やSEO(検索エンジン最適化)、SNSキャンペーン、メルマガ、コンテンツマーケティングなどがあります。

最近では実店舗スタッフのコーディネート写真をInstagramなどのSNSでプロモーションすることやインフルエンサーのライブ配信を用いて購入に繋げる施策などが流行しています。

また、効果的なマーケティングとプロモーションは、顧客との長期的な関係構築にも寄与し、LTV最大化にもつながります。

下記の記事では、ECサイトのマーケティングについて詳しく解説しているため、合わせてご覧ください。

③受注管理

受注管理とは、ECサイトで注文が入った際に注文を受け付ける業務のことで、お客様へ出荷するにあたっての注文完了メールの送付や在庫の引き当て、準備なども受注処理に当てはまります。

注文後の処理でミスがあると、お客様へお届けする日に間に合わなかったり、服のサイズが異なる商品を配送してしまったりということが起こるリスクがあり、最悪の場合は商品をお届けできないという事態も起きかねません。

ミスを最小限にできるよう業務フローをあらかじめ整理したり、担当者や責任を明確にしておくことが大切です。

また、受注管理はアパレルECの仕事内容の中でも工数がかかる作業になります。そのため、自動化ができるシステムや仕組みを整えたり、求人サイトなどを利用して経験のあるアルバイト生を採用する。という選択肢もあることを覚えておくとよいでしょう。

④配送・在庫管理

配送・在庫管理の業務の目的としては、商品の流通効率を最適化し、顧客満足度を高めることになります。

具体的な業務内容としては、商品の在庫を適切に維持し、過剰な在庫や品切れを防いだり、在庫データをリアルタイムで更新し、需要予測に基づいて仕入れを調整します。

また、お客様からの注文を配送することも配送・在庫管理の仕事内容になります。そのため、配送会社に引き継ぐまでにラッピングや、のし、梱包をする仕事も含まれます。

アパレルECの場合、商品と一緒にクーポンなどの特典を梱包したり、ラッピングに独自の世界観を出すなどの工夫をして競合他社と差別化することも必要になってきます。

このようにECの業務内容は多岐に渡るため、もっと詳しく具体的に知りたいという方がいらっしゃるかと思われます。

以下の記事では、初心者向けに細かなECの業務内容や必要なスキルやノウハウをご紹介しています。

業務内容をより深く理解してEC事業の良いスタートダッシュを切りたい方は、ご覧になられてはいかがでしょうか。

アパレルECが抱える4つの課題

アパレルECの特徴や、市場が成長している理由などについてこれまでお伝えしてきました。

しかし、アパレルECには特有の課題も多く、頭を悩ます事業者も少なくありません。

そこで、多くのアパレルECによく見られる課題を4つ紹介します。

- 競合が多く、集客争いが激しい

- 実店舗の方が利便性が高い

- 実店舗とECサイトの管理がバラバラ

- IT人材の不足

それぞれ解説します。

①競合が多く、集客争いが激しい

前述したとおり、アパレル・ファッション分野におけるEC化率は右肩上がりで伸びています。それはつまり、競合他社の参入もそれだけ増えているということです。

また、アパレルECの種類には「自社EC」と「ECモール」の2つがありますが、基本的に出店するハードルが比較的低いECモールを選ぶ事業者も少なくありません。

結果、モール内のECサイトの数が多くなり、激しい集客争いや価格競争に巻き込まれるリスクが高くなります。

このように、競合の多さが原因で収益性がガクッと落ちてしまうケースは珍しくありません。そのため、「数あるECサイトの中から自社を選んでもらう」ための集客施策やブランディングが必要です。

また、近年では、「SHEIN」などの圧倒的な安さを売りにした海外ファッションブランドが日本でも人気を集めてきており、そうした他社との差別化も重要になってきます。

以下のお役立ち資料では、他社との差別化について詳しく解説したものになります。

是非合わせてご覧ください。

②実店舗の方が利便性が高い

アパレルショップは国内に数多く存在するため、ユーザーは実店舗で服を買うことに慣れています。

実店舗で買い物をすれば、自分に合ったサイズの服かを確かめたり、店頭で接客を受けてどんなコーディネートがいいかを考えたりしやすいです。

しかし、ECサイトではユーザーが商品を手に取ることができないため、それらのニーズを完全に満たすのは容易ではありません。

結果、せっかく集客できたにもかかわらず、ECサイトでの購入を諦めて「利便性の高い実店舗」で買い物をするというケースも多いです。

そのため、アパレルECを立ち上げて運用する際には、まるで実店舗で買い物をしているかのように、購入体験を近づける工夫が大切です。

③実店舗とECサイトの管理がバラバラ

実店舗とECサイトを別々に管理していると、在庫管理情報や顧客管理情報の共有・連携が難しくなります。

すると、「実店舗には在庫があるのに、ECサイトには情報が反映されていない」みたいに、在庫ロスや機会損失が起こりやすくなります。

特にアパレルはシーズン商品が多く、売るタイミングを逃してしまうと大きな損失になりかねません。従来だとシステムの都合上、実店舗とECサイトの連携が難しい面もありました。ですが、今ではそれらをスムーズにつなぐサービスや機能も登場しています。

売上拡大や業務効率化を目指すためには、システムのアップデートが重要となります。

以下のお役立ち資料では実店舗とECサイトの一元管理を可能にするオム二チャネルについて詳しく解説しています。是非合わせてご覧ください。

④IT人材の不足

現在、日本の多くの企業がIT人材の不足が課題として挙げられていますが、アパレルECにおいても例外ではありません。

アパレルEC業界でIT人材の不足が招いた失敗事例として、あるアパレルEC企業がオンラインストアのモバイル対応を遅れたため、スマートフォンユーザーからのアクセス低下と売上の減少に直面しました。また、別の企業ではデータ分析担当のIT人材不足により、売れ筋商品の予測が遅れ、在庫過多の問題を抱えることになりました。

これらの事例からも、アパレルECにおけるIT人材の重要性がうかがえます。技術的な知見とアパレル業界の理解を兼ね備えた人材の確保が、業界の将来において重要な課題となっています。

以下のお役立ち資料では、ECサイト運用の業務効率化について詳しく解説しています。

是非合わせてご覧ください。

アパレルECを成功させるポイントや近年のトレンド

前章で上がった課題をクリアし、アパレルECを成功させるには以下のポイントを押さえるのがおすすめです。

- 自社ECを立ち上げてモール依存から脱却する

- レビューや口コミを集める

- 実店舗の購入体験に近づく機能を搭載する

- オムニチャネルで実店舗とECサイトを連携する

- サステナブルファッションを意識する

- 顧客1人1人に合わせたアプローチを行う

- 店舗スタッフの活用

近年のトレンドも踏まえ、一つずつ解説します。

①自社ECを立ち上げてモール依存から脱却する

ECモールのみの出店だと、集客争いが激しいうえに、「モール内のお店」と認識するユーザーも多いため、お店のファンを獲得するのは容易ではありません。

これでは、中長期的に見ると収益を伸ばすことはなかなか難しいです。

そこでおすすめなのが、自社ECサイトを立ち上げて、モール依存から脱却することです。

自社ECは独立したECサイトなので、価格競争に巻き込まれにくいうえに、カスタマイズの自由度が高いです。

そのため、商品やブランドに合わせた世界観を演出しやすく、ターゲットユーザーに強く訴求することができます。

また、顧客データをもとに効果的な施策を行うことで、売上アップやファンの獲得がしやすくなります。

今後もどんどん増えていくECサイトの中から自社を選んでもらうためにも、自社ECを立ち上げて脱モールを図ることは極めて重要です。

②レビューや口コミを集める

アパレルECにおける成功の鍵の一つはレビューや口コミを収集することです。これはECモールと自社ECサイトどちらにも共通するポイントになります。

レビューや口コミは顧客のリアルな体験を反映しているため、新規顧客に対して製品の信頼性を高める効果があります。例えば、サイズ感や素材の質感など、実際に着用した人の評価は非常に参考になります。また、製品の改善点を発見するのにも役立ちます。顧客のフィードバックを基に、サイズ展開の見直しやデザインの改善などが行えます。

事例としては、あるアパレルECサイトが顧客のレビューを積極的に掲載し、購入前の不安を解消することでコンバージョン率が大幅に向上しました。また、顧客のフィードバックに基づき商品改善を行い、リピーターの獲得に成功したケースもあります。

一般的にレビューは3,4件以上集めると勝手に溜まっていくと言われていることから、購入してくれたお客様に対し、クーポンやキャンペーン、プレゼントを用いながら、レビューをしてくれる仕組みづくりが重要になってきます。

③実店舗の購入体験に近づく機能を搭載する

アパレルECでも、「実店舗の購入体験」に近づけることは可能です。

例えば、マネキンの全身コーディネートを見たいユーザー向けに、コーディネートを載せたページや、各商品の購入ページを一つにまとめて見せることができれば、マネキン買いがしやすく離脱率も減らせます。

また、「ユーザーがカゴに入れた商品」と関連性の高い商品をおすすめすることで、クロスセルを狙うことも可能です。ECサイトを構築する方法やサービスにもよりますが、近年ではアパレルECの売上拡大を後押しする機能が多く登場しています。

例えば、2023年の最近のトレンドとして「AR機能」が挙げられます。AR機能とは仮想的な要素を現実世界に重ねてリアルに表示する技術の事で、ユーザーはスマートフォンやタブレットなどのデバイスを通じて商品の仮想試着をすることができます。大手アパレル企業のユニクロもAR機能を開発し、うまく活用しているのが見受けられます。

これらを上手に活用することによって、ユーザーにより良い購入体験を提供し、売り上げを伸ばすことができます。

④オムニチャネルで実店舗とECサイトを連携する

「オムニチャネル」とは、実店舗やECサイトを含めたオフライン・オンラインのチャネルを連携させて、シームレスな購入体験をユーザーに提供することです。

これにより、顧客データや在庫情報などを一元管理でき、以下のような売上拡大・業務効率化を図ることができます。

- 店舗とECサイトの在庫情報をリアルタイムに反映させる

- ECサイトで購入した商品を、店舗受け取りで対応する

- 店舗とECサイト上で使えるポイント情報を連携させる

また、店舗とECサイトのデータを統合・連携させることで、それぞれ単体で運用するよりも精度の高い顧客分析が可能になります。

これにより顧客のニーズに沿った施策を実行しやすくなり、さらなる売上拡大を図ることもできます。

⑤サステナブルファッションを意識する

サステナブルファッションとは、環境への影響を最小限に抑え、倫理的な生産方法を採用したファッションを指します。この概念は1990年代に登場し、環境破壊や労働者の権利問題に対する意識の高まりと共に発展しました。

アパレル業界は長い間、大量生産・大量廃棄を繰り返してきましたが、地球温暖化やコロナの影響で、ユーザーは持続可能な社会に貢献したいと思うようになりました。

その結果、多くのアパレルECサイトでは、環境に優しい素材の使用、廃棄物の削減、再生可能な資源の利用などをアピールポイントとしています。

これにより、環境意識の高い消費者層を取り込むことができ、ブランドイメージの向上や顧客ロイヤリティの増加に寄与しています。

サステナブルファッションへの取り組みは、単に環境問題への対応だけでなく、企業としての社会的責任を果たし、長期的なビジネスの持続可能性を確保するための戦略でもあります。

アパレルECにおいてサステナブルファッションを重視することは、現代の消費者ニーズに応えるとともに、将来的なビジネスの成功につながる重要な要素です。

以下のお役立ち資料では購買心理について詳しく解説しています。

ぜひ合わせてご覧ください。

⑥顧客1人1人に合わせたアプローチを行う

オムニチャネルを導入することにより、1人1人の顧客の全ての行動が可視化できるようになります。

ビックデータをもとに、顧客をセグメントしたり顧客1人1人に合わせた対応を行い、ブランドのファン化を図ることが重要です。

例えば、LINEなどを使って顧客に合わせたクーポンやおすすめ商品情報を流したり、自社アプリで顧客との距離を縮めることが効果的な施策になります。

⑦店舗スタッフの活用

店舗スタッフを店舗接客だけに留まらせず、SNSやECサイトへの活用で、売上増加を目指せます。

例えばスタッフが各個人でSNSを運営してもらい、コーディネートの投稿やライブ配信などを行うことで、それを見た顧客が直接購入してくれるケースも多いです。

また、ECサイトにスタッフのコーディネート紹介のコーナーを設けることも有効です。

例えば、ムラサキスポーツでは、TOPに「STAFF SNAP」としてスタッフのコーディネートを紹介しています。

以下の記事では、その他のアパレルECの成功事例を紹介しています。

是非合わせてご覧ください!

アパレルECを始めるなら「W2 Unified」がおすすめ!

ここまで、アパレルECが抱える課題や成功のポイントなどをお伝えしてきました。

とはいえ、実際にアパレルECで成功するには、ECサイトを運用する前に「そもそも成果を出せる力を持ったECサイトを構築する」ことが極めて重要です。

なぜなら、機能の制限やシステムの問題でやりたい施策を実行できずに悩んでいる事業者は少なくないからです。

ですが、弊社W2が提供する平均354%の売上成長率を誇るカートシステム「W2 Unified」なら、アパレルECの課題を解決しつつ成果を上げることが可能です。

①アパレルECのセールスを支える標準機能を数多く搭載

②ターゲットに強く訴求できるデザインを自由にカスタマイズ可能

③受発注処理の自動化や業務効率化により工数削減

④独自のオムニチャネル機能を搭載

また、W2 Unifiedではカスタマーサクセスチームによる徹底したサポート体制をしいており、世界水準のセキュリティ対策も実施しています。

実際の導入事例として、株式会社マッシュホールディングス様(SNIDEL、gelato pique)、株式会社IGA様(axes femme)にも利用いただいています。

さらに詳細を知りたい方は、下記バナーの「W2 Unifiedのサービスページ」をぜひご覧ください。

アパレルECサイトを構築して売上を拡大しよう

改めてここまでの要点をまとめます。

- アパレルの市場規模やEC化率は増加傾向にある

- アパレルECが伸びている理由は、便利なECツールの登場、スマホやSNSの普及など

- よくある課題は、競合が多い、実店舗の利便性に劣るなど

- 成功に近づくポイントは、自社ECの立ち上げ、オムニチャネルなど

- W2 Unifiedを導入したら、アパレルECで売上拡大・業務効率化を図ることが可能

アパレルECへの参入を考えている方は、ぜひ本記事の内容を参考にしてみてください。

以下のお役立ち資料ではファッション・インテリア雑貨業界導入事例をご紹介しています。

ぜひ合わせてご覧ください