【2025年版】EC化率とは?日本の各分野ごとの現状や今後の予測などを解説

【2025年版】EC化率とは?日本の各分野ごとの現状や今後の予測などを解説

EC分野の成長は近年著しく、多くの企業にとって有望なマーケットになりえます。

そのため、EC市場の動向について押さえておくことは、ECへの参入を検討したり、自社の今後を占ったりする意味でも重要です。

そこで本記事では、EC化率に焦点をあてて

- 国内のEC化率とその推移

- 産業別の詳細なEC化率

- EC化率が伸びている理由

- 世界のEC化率との比較

- 今後のEC化率の展望・予測

などについて、2025年最新情報をご紹介します。

そもそもEC化率とは?具体例もふまえて解説

EC化率とは、「すべての商取引において、EC(電子商取引)の市場規模が占める割合」のことをいいます。つまり、「ネットを通じて商品を購入した割合がどのくらいか」を示した指標のことです。

EC化率は、ざっくりいうと以下のような方法で算出できます。

EC化率 = ECの総額 ÷ 全商取引の総額

よりイメージしやすいように、単純な数字を当てはめて考えてみましょう。

たとえば、Aという産業では「全商取引の総額が100億円」だったとします。この100億円は、店舗販売や対面販売、電話、FAX、ECなど、すべての取引を含めた総額です。そして、この100億円のうち「ECを利用した取引は30億円」だったとします。

この場合、Aという産業のEC化率は「30%」になります。

EC化率 = ECの総額(30億円)÷ 全商取引の総額(100億円)= 30%

このように計算することで、産業や市場ごとに「どのくらいECが利用されているか」を明らかにすることができます。

また、

- EC化率が高い = ネット上での売買が活発化している(EC活用の必要性が高い)

- EC化率が低い = ネット上での売買が進んでいない(実店舗での売買が主流)

というように、EC化率を知ることで市場の実態を把握するヒントにもなります。そのため、参入を予定している産業や、関わりのある産業のEC化率をチェックしておくことは大切です。

では、実際に「日本における各産業のEC化率はどのくらいか」を次で見ていきましょう。

EC事業の黒字転換時期シミュレーションを活用して、事業の採算を確認してみてください!

日本国内におけるEC業界の市場規模とEC化率

経済産業省では、国内における「EC業界の動向」をまとめた調査結果を公開しています。

令和4年度の「電子商取引に関する市場調査 報告書」では、

- BtoC(企業と消費者間の取引)

- BtoB(企業間の取引)

- CtoC(消費者間の取引)

におけるECの市場規模やEC化率が明らかになりました。

それぞれ一つずつ紹介します。

①BtoCのEC市場規模とEC化率

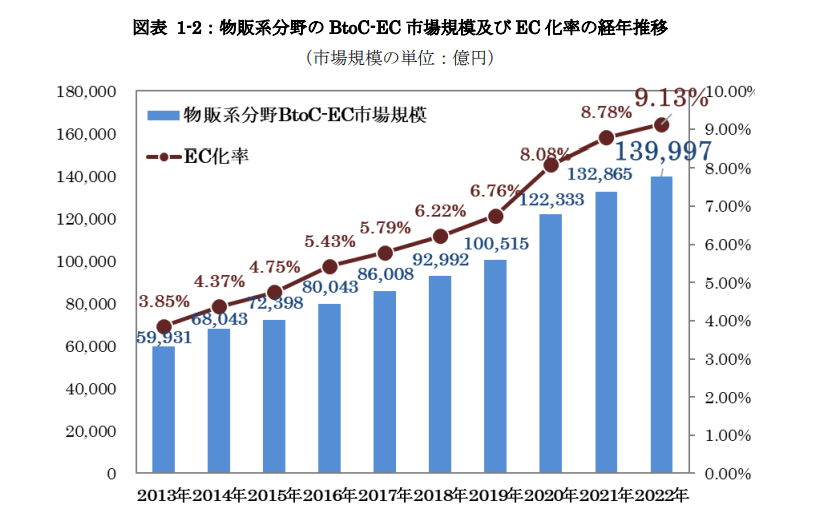

※引用:経済産業省「令和4年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」2023年8月

BtoC(企業と消費者間の取引)におけるEC化率は、2021年度の8.78%から、2022年度には5.37%向上し9.13%になっています。

過去の推移を見てみると、EC化率は2013年から2019年にかけて、毎年およそ0.5ポイントずつ増えています。

しかし、2020年辺りから急激に伸び、ここ3年間で約3%も向上しました。

その背景には、2020年にコロナが世界的に拡大し、在宅で買い物をすませるためにECの利用者が急増したことが挙げられます。

なお、BtoCのEC市場規模を

- 物販系分野(家電、衣類、食品など)

- サービス系分野(旅行、飲食、金融など)

- デジタル系分野(電子出版、ゲームなど)

の3つに分けてまとめたのが以下の表です。

| 2021年 | 2022年 | 伸び率 | |

| 物販系分野 | 13兆2,865億円

(EC化率8.78%) |

13兆9,997億円

(EC化率8.08%) |

5.37% |

| サービス系分野 | 4兆6,424億円 | 6兆1,477億円 | 32.43% |

| デジタル系分野 | 2兆7,661億円 | 2兆5,974億円 | ▲6.10% |

| 総計 | 20兆6,950億円 | 22兆7,449億円 | 9.90% |

※引用:経済産業省「令和4年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」2023年8月

各分野の詳細については、記事の後半にて紹介します。

※1

BtoCのEC化率の算出対象は、「物販系分野(家電、衣類、食品など)」に限定されています。「サービス系分野(旅行、飲食、金融など)」の場合、

・そもそもEC活用の対象になりにくいサービスがある(例. 立ち食いそば)

・店舗とネットの単純比較が難しいサービスがある(例. 証券取引)

など、正確なEC化率を求めることが難しいためです。

総じて、国内のBtoC-ECの市場規模は2021年と比較し約10%増加しています。

特にサービス系分野は前年比、約32%も増加しています。

これはコロナが収縮してきているため、旅行やチケット販売サービスの市場が拡大したことが主な要因になります。

②BtoBのEC市場規模とEC化率

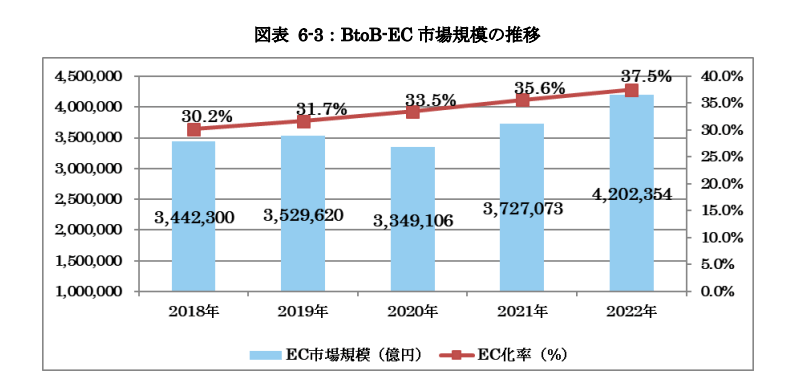

※引用:経済産業省「令和4年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」2023年8月

BtoB(企業同士の取引)におけるEC化率は、2022年時点で「37.5%」でした。

BtoCは同年9.18%だったため、比較するとかなり高い数値になっていることが分かります。

しかし、この33.5%という数値にはEDI(企業間の帳票処理をオンラインでする仕組み)も含まれています。

一般的なECサイトと区別して計算がされていないため、実際のEC化率よりも高く算出されているので注意です。

とはいえ、BtoBに特化したECサービスが登場したり、運用・管理がしやすいECツールが開発されたりするなど、EC化が着実に進んでいるのは確かです。

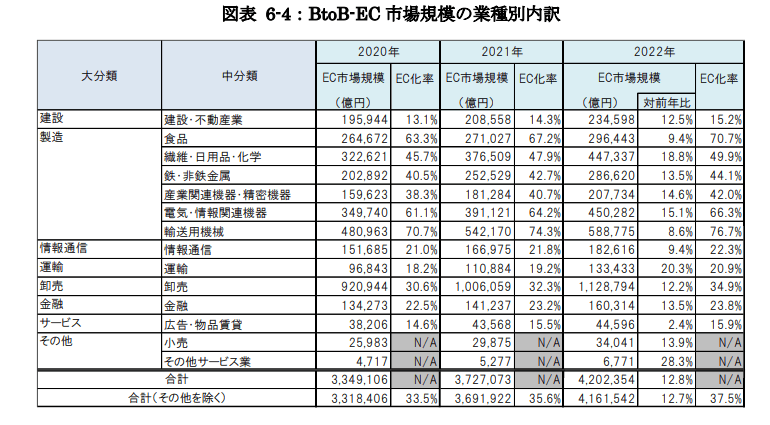

なお、BtoBのEC市場規模を業種別にまとめたのが以下の表です。

※引用:経済産業省「令和4年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」2023年8月

この表を見て分かる通り、2020年から2022年にかけて市場規模の増加に伴いEC化率も向上しています。

特に、EC化率はすべての分野で成長しており、オンラインでの商取引がますます加速する結果となりました。新たな販売チャネルの開拓や受発注業務の効率化などを目的に、今後もEC化はさらに進む見込みです。

③CtoCのEC市場規模

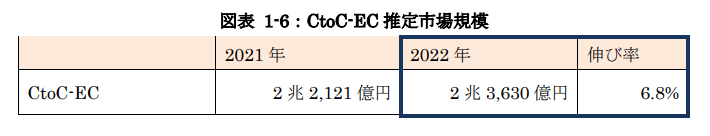

※引用:経済産業省「令和4年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」2023年8月

CtoC(消費者同士の取引)はそもそもオンラインを前提とした商取引が多いため、EC化率の算出対象にはなっていません。

ECの市場規模としては、2022年時点で「2兆3,630億円(伸び率6.8%)」ということが明らかになっています。

フリマアプリが一気に普及し、コロナによりECの活用が推奨された結果、CtoCの利用者が急速に増えました。

他の市場と比べると、まだまだ小さいものの、着実に成長しているCtoCの興隆には今後も注目です。

【BtoC】「物販系分野」のEC市場規模とEC化率

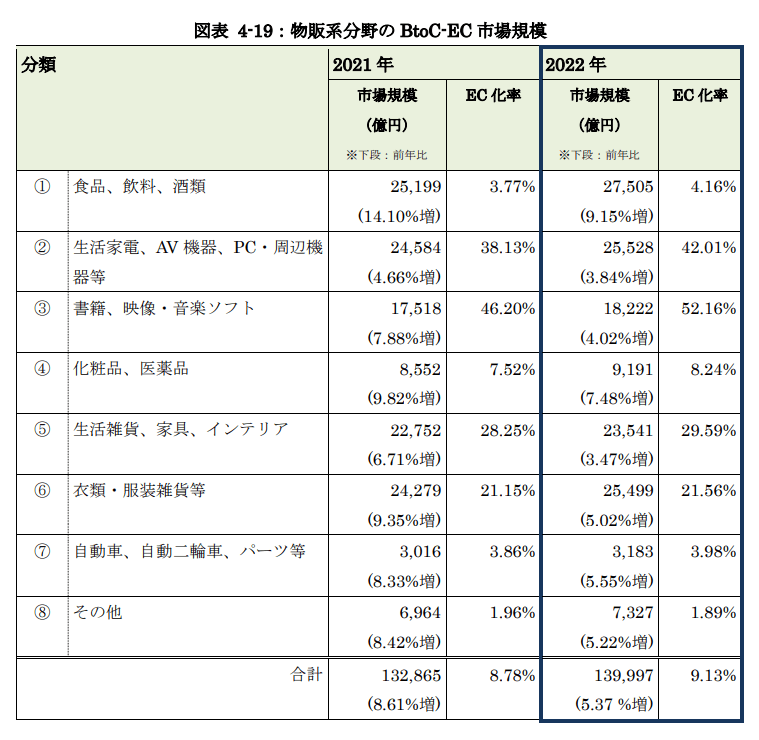

※引用:経済産業省「令和4年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」2023年8月

2022年において、EC化率が特に高い順に並べると、以下のとおりになります。

- 1位:「書籍、映像・音楽ソフト」 52.16%

- 2位:「生活家電、AV機器、PC・周辺機器等」 42.01%

- 3位:「生活雑貨、家具、インテリア」 29.59%

上記3分野は、コロナが拡大する前からベスト3にランクインしており、現在ではさらにEC化率を伸ばしています。物販系分野の中でも、ECとの相性が良い分野といえるでしょう。

この3つの分野で物販系のEC市場規模の48%を占めていることも1つの特徴になります。

まず1位の「書籍、映像・音楽ソフト」ですが、書籍などはユーザーが日常でよく買い求めるものの一つです。

さらに多くのビジネスパーソンがテレワークを実施した結果、オンラインで書籍を買い求めたり、書籍やDVDなどの需要が増えたりしたことが増加の要因ではないかと考えられます。

2位の「生活家電、AV機器、PC・周辺機器等」ですが、もともとこの分野は型番や製品名での指名買いができ、どこで買っても品質は変わりません。そのためECとの相性がよく、今後もEC化率が伸びる見込みです。

そして3位の「生活雑貨、家具、インテリア」は、

・コロナにより家で過ごすことが多くなった

・自宅でテレワークをする必要性があった

などの結果、家具やインテリアの需要が高まったと考えられます。

一方で、コロナが拡大しても「自動車、自動二輪車、パーツ等 」の2022年のEC化率は3.98%(前年比5.55ポイント増)と、大きな伸びは見られませんでした。

「食品、飲料、酒類」も2022年のEC化率では4.16%と分類の中では低いものになっています。

その要因としては、

- 自動車製品や食品関連は直接手に取って選びたいという需要がある

- 配送に時間や送料がかかる

- 実店舗が近くにあり、ECよりも利便性が高い

などが考えられます。

このように、自動車製品や食品関連はEC化が非常に進みづらい分野です。とはいえ、物流拠点の整備が進み、全国に配送が可能になればEC化率が大幅に伸びることが期待されます。

また、最近では店舗販売を一切していない配達専用店舗(ダークストア)が増えてEC市場規模の成長率が大きくなってきています。

EC業界の市場規模について、より詳しく知りたい方は以下の記事を活用してください。

【BtoC】「サービス系分野」のEC市場規模とその特徴

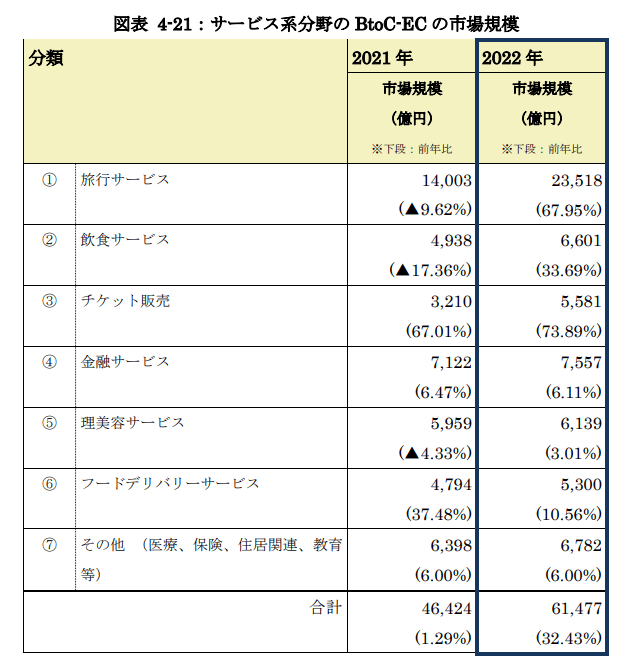

※引用:経済産業省「令和4年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」2023年8月

物販系分野は順調にEC化率を伸ばしている一方で、「旅行サービス」「飲食サービス」「理美容サービス」の3分類はコロナにより大打撃を受けました。市場規模をかつてないほど大きく縮小する結果となっています。

しかし、2022年には見事回復し、サービス系分野の市場規模が前年比32%も向上する結果になっています。

特に、「旅行サービス」の市場規模は2兆3,518 億円となり、前年比 67.95%の大幅増加を記録しています。

これには2つの要因が重なったことが影響しています。

1つ目に、経済情勢の影響です。

コロナが収束し始めた2022年に、今まで制限していた入出国対策を緩和したことと、世界的な物価上昇に円安が重なり、日本に観光客が集中する結果となりました。

そのため、各旅行会社がEC上でも予約できるようにシステムを導入した結果、EC化率が高まりました。

2つ目に、大手インターネット旅行代理店の「エクスペディア」や「じゃらんnet」が、本格的にEC市場に参入した結果、全体的なEC化率向上に繋がりました。

また、「旅行サービス」よりも前年比の成長率が高い「チケット販売」も、2022年の水際対策の緩和により、イベントや大規模フェスが開かれるようになった結果、前年比73.89%もEC市場規模が成長しました。

【BtoC】「デジタル系分野」のEC市場規模とその特徴

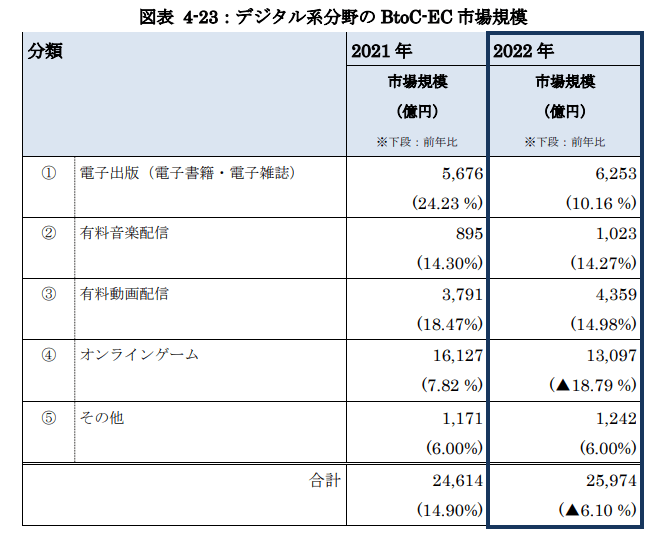

※引用:経済産業省「令和4年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」2023年8月

デジタル系分野全体で見ると、前年比6.10%減少しました。

これは、デジタル系分野の中でEC化率が唯一、マイナスである「オンラインゲーム」が全体の約半分を占めていることが影響しています。

「オンラインゲーム」のEC市場規模が減少した要因として、コロナ禍が収束した影響が一番強いでしょう。

コロナ禍では、人々は外出できなかったため、家の中で楽しめるオンラインゲームが流行しました。

しかし、コロナ禍が収束し人々が外出する機会が増加したため、逆にオンラインゲームの市場規模が減少する結果となりました。

今後の展望としては、新たなゲームコンテンツの開発や、Web3、メタバースといった新技術との連携がオンラインゲームのEC市場規模に影響する可能性がありますが、成長率は緩やかになると予想されています。

「オンラインゲーム」は減少しましたが、デジタル系分野の中で一番高い成長率を記録したのは「有料動画配信サービス」です。

これは、AmazonプライムやNetflixといった有料動画配信サービスが、従来のテレビ番組や映画だけでなく、オリジナルコンテンツの制作・配信が活発化し、ユーザーの興味がテレビやラジオから移り変わっているためです。

加えて、サブスクリプションモデルの浸透により、利用者の継続的な支出が市場規模の拡大につながっています。

EC化率が全体的に伸びている4つの理由

日本国内において、ECの市場規模やEC化率は全体的に右肩上がりでどんどん成長しています。

その理由は、大きく4つあります。

- スマホ経由でのEC利用の増加

- 運用や管理がしやすいECツールの登場

- SNSサービス利用率の増加

- コロナによる需要増加

それぞれ一つずつ見ていきましょう。

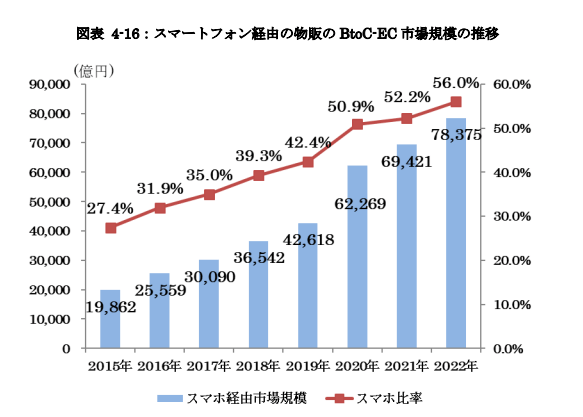

①スマホ経由でのEC利用の増加

※引用:経済産業省「令和4年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」2023年8月

スマホを経由したECの需要が増加しているのも、EC化率増加の一因といえるのは間違いありません。

パソコンを起動し、欲しい商品を探して注文情報を入力して決済するよりも、手元のスマホで好きな時間に好きなタイミングで商品を購入するほうが圧倒的にハードルは低いです。

また、インフルエンサーが勧める商品(ファッションやコスメなど)を買いたいという人は多く、若年層を中心にECの活用はさらに増していく見込みです。

②運用や管理がしやすいECツールの登場

EC利用者が増加していることから、EC事業者を支援するツールやシステムも年々増えています。

例えば、従来であれば事業者独自のECサイトで商品を買う場合、決済情報を一から入力する必要がありました。

しかし、Amazonアカウントとの連携ができれば、そのような手間をかけずスムーズに購入ができます。結果、カゴ落ち率を抑え、売上をより伸ばしやすくなります。

また、専門知識が少ない事業者でもECを始めやすいように、使いやすさを追求したECツールも登場しています。

このように、

- 売上拡大や業務効率化を支援するツール

- 運用や管理がしやすいツール

などが生まれ、事業を進めやすくなったこともEC化率増加の要因です。

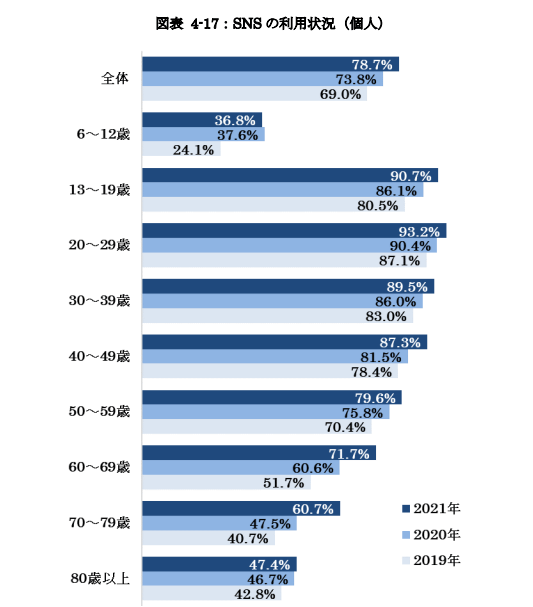

③SNSサービス利用率の増加

※引用:経済産業省「令和4年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」2023年8月

2020年から2021年にかけて、主要SNSサービスの利用率が全年代で上昇傾向にあります。

LINEは全年代で90%を超える高い利用率を維持し、InstagramはTwitterを上回り、LINEに次ぐ利用率となりました。

特に若年層での利用が顕著で、TikTokは10代で60%を超える利用率を記録しています。

また、SNSの利用が買い物の情報源として広く浸透している中で、SNSプラットフォームとECとの連携が進んでいます。

例えば、Instagram内で購買が完結できる「Instagramショッピング機能」が導入されています。

このようにSNSプラットフォーム上にEC機能が導入されていく中で、SNSサービスの利用者数が増加しているため、結果的にEC化率向上に繋がっています。

④コロナによる需要増加

2020年初頭にコロナが猛威を振るったことで、長期にわたって私たちの生活様式はガラッと変わりました。

外出自粛やリモートワーク推奨など、自宅で過ごす時間が圧倒的に増えたことにより、巣ごもり需要が拡大。その結果、ECを積極的に活用する人が増加しました。

現在では、コロナも縮小したため、全体的に伸びは鈍化する可能性もありますが、これまでECを敬遠していた層を多く取り入れられたことで、今後も成長は拡大していく見込みです。

世界のEC化率とEコマース事情

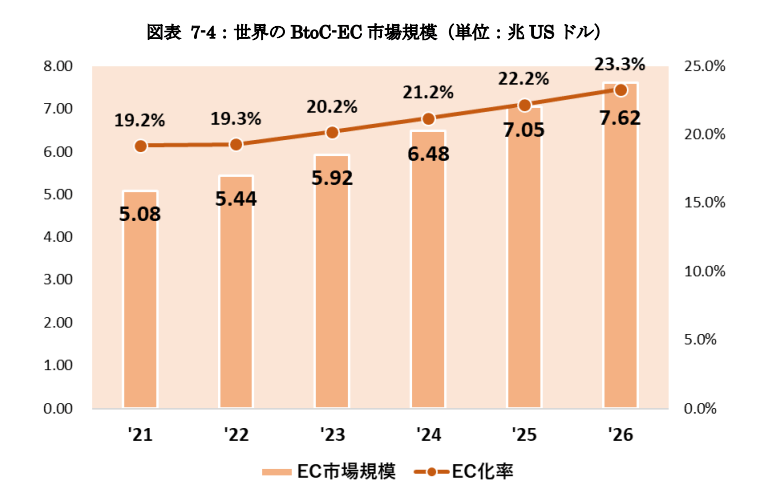

※引用:経済産業省「令和4年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」2023年8月

それでは次に、世界のEC化率はどのくらいあるのかを見ていきましょう。

経済産業省の市場調査によると、世界全体のBtoC市場を合算したEC化率は、2022年で「19.3%」であり、今後もおよそ1ポイントずつ成長していく見込みです。

日本のBtoC市場のEC化率は9.13%であるため、世界全体から見ると日本のEC化率は低い水準であることがわかります。

とはいえ、日本のEC市場規模が決して小さいというわけではありません。

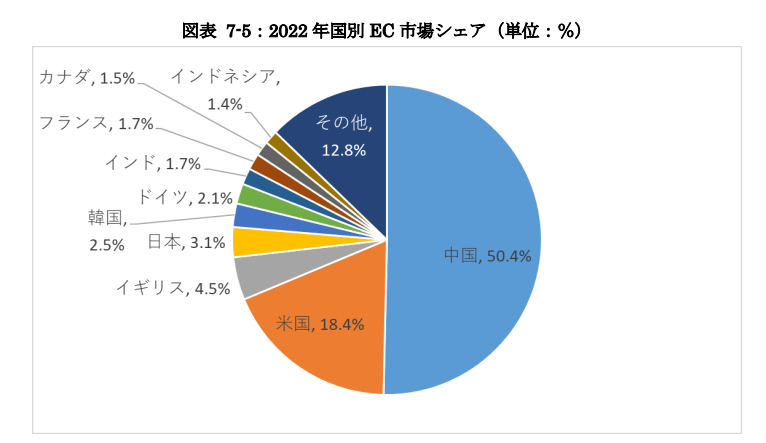

それでは、国別のEC市場シェアを見てみましょう。

※引用:経済産業省「令和4年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」2023年8月

グラフのとおり、中国と米国が世界全体のなかでも圧倒的な市場規模をほこり、日本は4位に位置しています。

なぜ中国と米国ではEC市場の巨大化が進んでいるかというと、

- そもそも国の人口が多い

- 国土が大きく、実店舗での買い物だと時間がかかる

- EC活用のインフラ整備が整っている

などが挙げられます。

特に中国では、「現金よりもオンライン決済のほうが確実で安全」という見方が広まっており、露店でもスマホ決済やQRコード決済しかできないケースは少なくありません。

このように、中国独自の事情も手伝って、結果的に中国ではEC化が世界的にみてもトップレベルで進んでいます。

日本とは事情が大きく違うため、一概に日本と中国・米国を比べることは難しいことは覚えておきましょう。

今後のEC市場やEC化率の展望・予測

スマホ経由でのEC利用は年々増えており、「ネットで買うなんてこわくてできない」は遠い昔の話となっています。

また、事業者にとってECは実店舗よりもコストを抑えやすく、運用・管理しやすいツールもどんどん登場しています。

人口減少や地域の過疎化などの社会問題もかさなり、新しい販路拡大としてECに参入する事業者が増える見込みです。

このように、利用者・事業者どちらの観点からみても、今後もECの市場規模は拡大し、EC化率も伸びることが予想されます。

ただ、配送部分の料金負担がどうしてもかかったり、宅配業者の人手不足だったり、物流面の課題は大きいです。このような面から、どうしても実店舗のほうが強いというケースもあります。

とはいえ、近年ではドローンを使った配送がテストされたり、置き配が徐々に普及したりなど、物流における改善はどんどん進んでいます。

このように物流問題が一つずつ解決できれば、配送コストが減ってよりEC市場は拡大していくことでしょう。

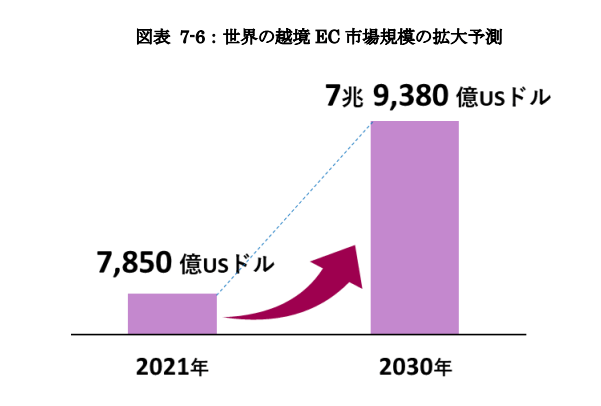

また、最後に定量的なデータとして、世界の越境EC市場規模の拡大予測をみましょう。

※引用:経済産業省「令和4年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」2023年8月

上記のように、国内的にも、世界的にもEC市場規模は伸びる予測があるので、リテール事業を行っている会社様は、今のうちにECに参入しておくと、もしかしたら先見の明が得られるかもしれません。

しかし、EC事業で継続的に売上を伸ばすことは容易ではありません。現在でも、ECに参入した多くの事業者が様々な課題に直面しています。

以下の資料では、100社に「EC運営」についてお聞きした生の意見をレポートにまとめています。EC参入を検討されている方は、この機会に現場の声を知り、事前に対策を立てておくことをお勧めします。

企業がEC業界に参入するときに押さえておきたいポイント

では、実際にEC事業を立ち上げる際には、どのような点に気をつければよいのでしょうか。

さまざまなポイントがありますが、そのなかでも絶対に押さえておきたいのが「EC事業の目的の明確化」です。

目的があいまいだと、取るべき戦略もあいまいになり、思うような成果は上げられません。

そのため、まずはEC事業をとおして達成したいこと・実現したいことを明確にし、そこから逆算してECのサイト構築・運用を検討するのがおすすめです。

なお、ECサイト構築の手順を徹底的に網羅した77項目のチェックリストと、成功への道筋を示す100個のチェックポイントを提供するノウハウ資料を展開しております。

ぜひ無料ダウンロードして参考にしてみてください。

まとめ:国内・世界ともにEC化率が成長中!

改めて、本記事のポイントをまとめます。

- EC化率とは「ネットを通じて商品を購入した割合がどのくらいか」を示した指標のこと

- 2022年のBtoCのEC化率は「9.13%」、BtoBのEC化率は「37.5%」

- EC化率が年々成長している理由は、スマホの普及や便利なECツールの登場など

- 中国や米国と比べるとEC化率は低いものの、一概に比較はできない

- ECに参入する際には、「EC事業の目的の明確化」が必須

ぜひ、本記事を参考にしてみてください。

なお、ECの立ち上げにはさまざまな落とし穴があり、なかなか成果が出ずに悩んでいる企業は少なくありません。

そこで弊社では、「長期的に売上を向上させてEC事業を成功してほしい」という想いを込めて作成した資料があります。EC立ち上げ準備を17のカテゴリと「必須編」と「推奨編」に分けて79のチェックリスト形式しています。

資料は無料でダウンロードできるので、ぜひ参考にしてみてください。