EC業界の基本からトレンドまで!市場規模や今後の動向など概要まとめ

EC業界の基本からトレンドまで!市場規模や今後の動向など概要まとめ

EC業界は毎年拡大を続けており、新しい販路の開拓先としても非常に有望な市場です。

そのため、

- EC事業を新しく立ち上げたい

- ECサイトの構築を前向きに検討している

と考える企業は多いのではないでしょうか。

しかし、そのためにはEC業界の市場や動向について詳しく押さえておく必要があります。

そこで、本記事では

- ECとはそもそもなにか

- ECの主なビジネスモデル

- EC市場の規模やトレンド

など、EC業界における基本をまとめて紹介します。

そもそもEC(Eコマース)とは?業界の基本をおさらい

そもそもEC(Electronic Commerce)とは「電子商取引」のことです。

具体的には「ネット上における商品の売買」のことを指し、通販サイトでの物販・コンテンツ配信・予約サイト・オンライントレードなどが挙げられます。

代表的なECサービスは、「Amazon」「楽天」「Yahoo!ショッピング」など。

実店舗での買い物と違って、好きな時間に・好きな場所で自由に買い物ができる手軽さがECの強みの一つです。

以下に、ECと実店舗の違いをそれぞれまとめました。ぜひECの特徴をより深く知る参考にしてみてください。

| ECサイト | 実店舗 | |

| 販売場所 | オンライン |

オフライン |

| 営業時間 | 24時間365日 | 営業時間内 |

| 商圏 | 全国(全世界) | 店舗の近隣 |

| 顧客対応 | メール・電話 | 店舗で接客 |

| 購入プロセス | 商品写真や説明文で決める | 商品を手に取って決める |

| 商品の届け方 | 配達 | 手渡し |

| 信用 | 少し不安がある | 安心感がある |

| コスト | 低〜中 | 高 |

| データ取得・分析 | 容易 | 限定的 |

また、ECについて以下の記事で紹介しています。

EC業界の主なビジネスモデルや仕組み

EC業界のビジネスモデルは、大きく3つに分類されます。

- BtoC(企業と消費者間の取引)

- BtoB(企業間の取引)

- CtoC(消費者間の取引)

それぞれ一つずつ見ていきましょう。

また、以下の記事でECビジネスモデルについて解説しております。

①BtoC(企業と消費者間の取引)

BtoC(Business to Consumer)とは、企業が消費者と商取引をする形態のことです。

「ECサイト」といえば主にBtoCを指すことが多く、Amazonや楽天市場などで企業から商品を購入するのもBtoCに含まれます。

ちなみに、メーカーが消費者と商取引を直接することをDtoC(Direct to Consumer)といいます。販売手数料や中間マージンをカットできるうえ、スピーディな商取引ができるというメリットがあります。

②BtoB(企業間の取引)

BtoB(Business to Business)とは、「メーカーとサプライヤー」「卸売業者と小売業者」のように、企業間で商取引をする形態のことです。

BtoBの中でも、

・すでに取引のある企業しか入れない「クローズ型」

・法人の新規顧客の獲得を目指す「スモール型」

の2種類があり、ECサイトを運営する目的によって使い分けがされています。

全体的にサイトの数自体は少ないですが、比較的単価が大きく、市場も年々伸びているのが特徴です。

③CtoC(消費者間の取引)

CtoC(Consumer to Consumer)とは、消費者間で商取引をする形態のことです。

いわゆる「フリマサービス」とも呼ばれており、個人が中古品や処分したいものをネット上に掲載し、それを個人が購入するといったものです。

リユース市場を土台としており、BtoBやBtoCと比べて小規模ですが、シェアリングエコノミーの浸透もあり今後も成長が見込まれます。

ECのビジネスモデルについて、より詳しく知りたい方は以下の記事を活用してください。

【国内】日本のEC業界の市場規模とEC化率

では、実際に日本のEC業界はどのくらい市場規模があるのか見ていきましょう。

経済産業省がまとめた「電子商取引に関する市場調査」では、各ビジネスモデルの市場規模が公開されています。

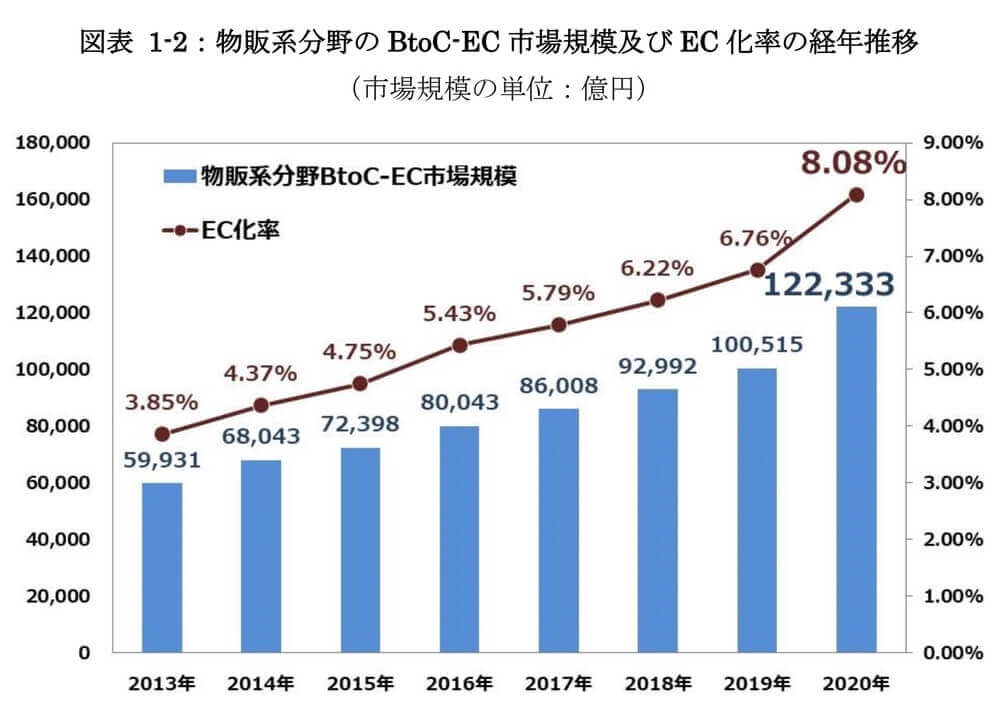

①BtoCのEC市場規模とEC化率

※引用:経済産業省「令和2年度産業経済研究委託事業(電子商取引に関する市場調査)」2021年7月

2020年時点で、BtoCのEC市場規模は12兆2,333億円、EC化率は8.08%※1でした。

EC化率とは、「すべての商取引において、EC(電子商取引)の市場規模が占める割合」のことをいいます。つまり、「ネットを通じて商品を購入した割合がどのくらいか」を示した指標のことです。

過去の推移を見てみると、EC化率は2013年から2019年にかけて、毎年およそ0.5ポイントずつ増えています。

直近では前年比で1.32ポイント増と、一気に2倍以上に成長しました。

その背景には、2020年に流行り病が世界的に拡大し、在宅で買い物をすませるためにECの利用者が急増したことが挙げられます。

なお、BtoCのEC市場規模をさらに3つに分類したものが以下の表です。

| 2019年 | 2020年 | 伸び率 | |

| 物販系分野 (家電、衣類、食品など) |

10兆515億円 (EC化率6.76%) |

12兆2,333億円 (EC化率8.08%) |

21.71% |

| サービス系分野 (旅行、飲食、金融など) |

7兆1,672億円 | 4兆5,832億円 | ▲36.05% |

| デジタル系分野 (電子出版、ゲームなど) |

2兆1,422億円 | 2兆4,614億円 | 14.90% |

| 総計 | 19兆3,609億円 | 19兆2,779億円 | ▲0.43% |

※引用:経済産業省「令和2年度産業経済研究委託事業(電子商取引に関する市場調査)」2021年7月

※1 BtoCのEC化率の算出対象は、物販系分野(家電、衣類、食品など)に限定されています。

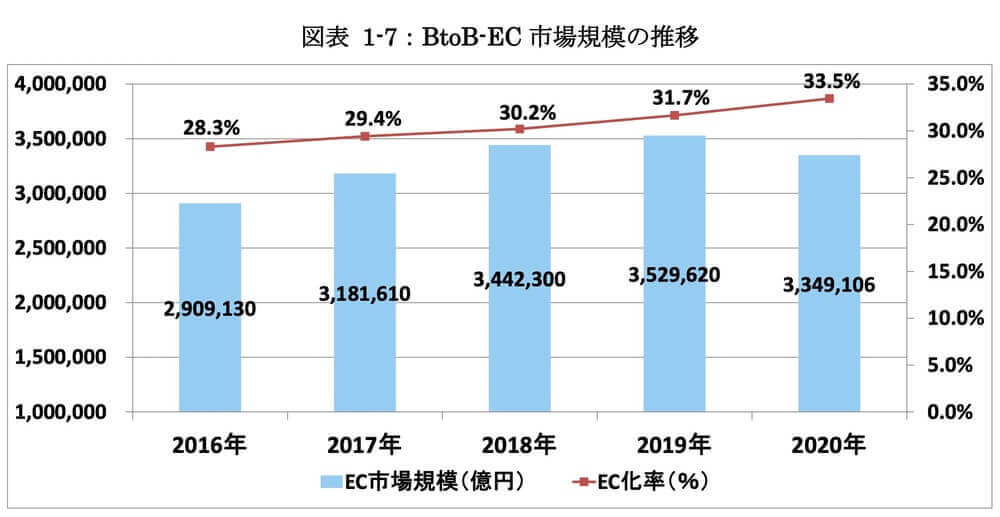

②BtoBのEC市場規模とEC化率

※引用:経済産業省「令和2年度産業経済研究委託事業(電子商取引に関する市場調査)」2021年7月

2020年時点で、BtoCのEC市場規模は12兆2,333億円、EC化率は8.08%※1でした。

EC化率とは、「すべての商取引において、EC(電子商取引)の市場規模が占める割合」のことをいいます。つまり、「ネットを通じて商品を購入した割合がどのくらいか」を示した指標のことです。

過去の推移を見てみると、EC化率は2013年から2019年にかけて、毎年およそ0.5ポイントずつ増えています。

直近では前年比で1.32ポイント増と、一気に2倍以上に成長しました。

その背景には、2020年に流行り病が世界的に拡大し、在宅で買い物をすませるためにECの利用者が急増したことが挙げられます。

なお、BtoCのEC市場規模をさらに3つに分類したものが以下の表です。

| 2019年 | 2020年 | 伸び率 | |

| 物販系分野 (家電、衣類、食品など) |

10兆515億円 (EC化率6.76%) |

12兆2,333億円 (EC化率8.08%) |

21.71% |

| サービス系分野 (旅行、飲食、金融など) |

7兆1,672億円 | 4兆5,832億円 | ▲36.05% |

| デジタル系分野 (電子出版、ゲームなど) |

2兆1,422億円 | 2兆4,614億円 | 14.90% |

| 総計 | 19兆3,609億円 | 19兆2,779億円 | ▲0.43% |

※引用:経済産業省「令和2年度産業経済研究委託事業(電子商取引に関する市場調査)」2021年7月

※1 BtoCのEC化率の算出対象は、物販系分野(家電、衣類、食品など)に限定されています。

③CtoCのEC市場規模

※引用:経済産業省「令和2年度産業経済研究委託事業(電子商取引に関する市場調査)」2021年7月

2020年時点で、CtoCのEC市場規模は1兆9,586億円でした。ちなみに、CtoCはそもそもオンラインを前提とした商取引が多いため、EC化率の算出対象にはなっていません。

他と比べると規模はまだまだ小さいものの、フリマアプリが一気に普及し、個人でもECの活用が手軽になったことで、市場規模が急速に伸びました。

着実に成長しているCtoCの興隆には今後も注目です。

EC化率について、詳しく知りたい方は以下の記事を活用してください。

【海外】世界のEC業界の市場規模とEC化率

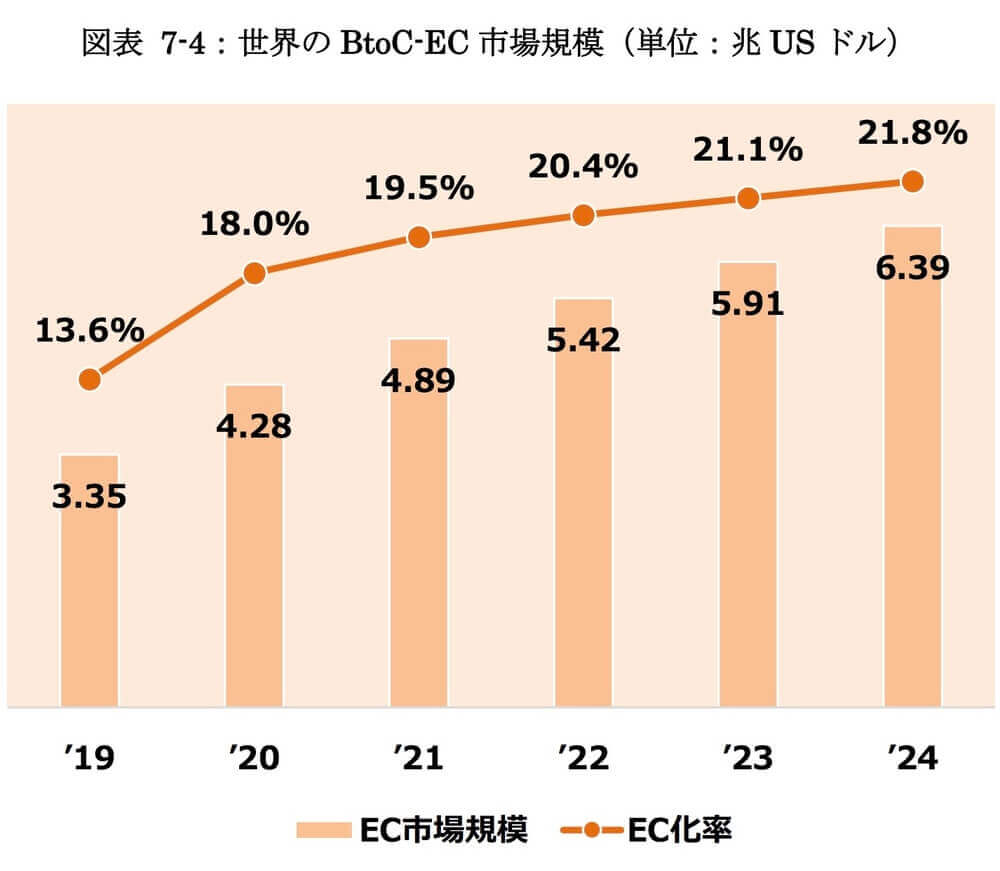

※引用:経済産業省「令和2年度産業経済研究委託事業(電子商取引に関する市場調査)」2021年7月

それでは次に、世界のEC化率はどのくらいあるのかを見ていきましょう。

経済産業省の市場調査によると、世界全体のBtoC市場を合算したEC化率は、2020年で「18.0%」であり、今後もおよそ1ポイントずつ成長していく見込みです。

一方で、日本のBtoC市場のEC化率は8.08%。世界全体から見ると、EC化率は決して高いわけではないことが分かります。

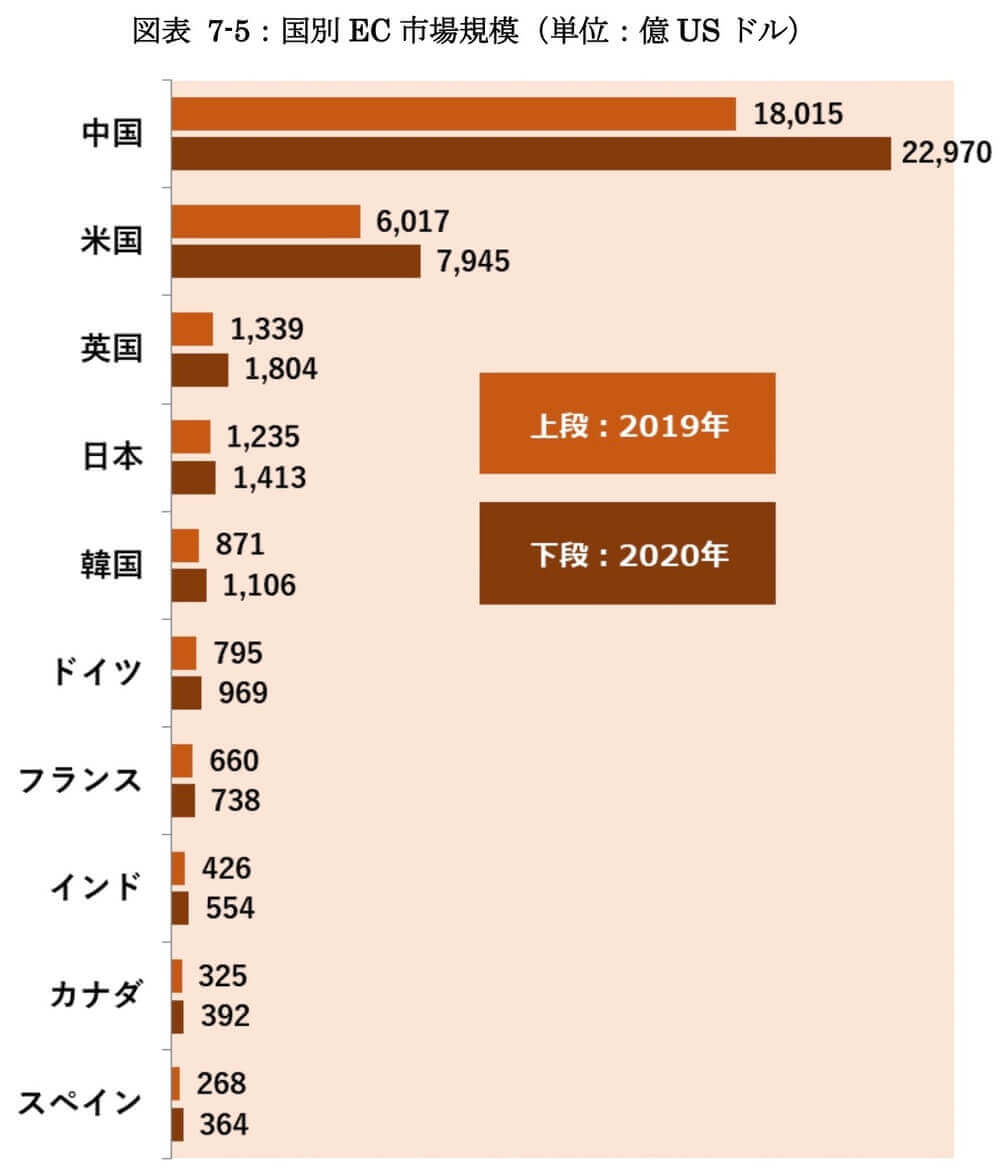

とはいえ、日本のEC市場規模が決して小さいというわけではありません。実際に、国別のEC市場規模を見てみましょう。

※引用:経済産業省「令和2年度産業経済研究委託事業(電子商取引に関する市場調査)」2021年7月

グラフのとおり、中国と米国が世界全体のなかでも圧倒的な市場規模を誇っており、日本は4位に位置しています。

なぜ中国と米国ではEC市場の巨大化が進んでいるかというと、そもそも国の人口が多く、EC活用のインフラが整っているなどが挙げられます。

特に中国では、「現金よりもオンライン決済のほうが確実で安全」という見方が広まっており、露店でもオンライン決済しかできないケースは少なくありません。

このように、日本とは事情が大きく違う場合があるため、一概に日本と世界を比較するのは難しいことを覚えておきましょう。

EC業界の市場規模について、詳しく知りたい方は以下の記事を活用してください。

EC業界が右肩上がりで成長している理由

日本国内において、EC業界全体が右肩上がりでどんどん成長しているのには、大きく3つの理由があります。

- スマホ経由でのEC利用の増加

- EC事業者を支援するツールの登場

- 流行り病による需要増加

それぞれ一つずつ見ていきましょう。

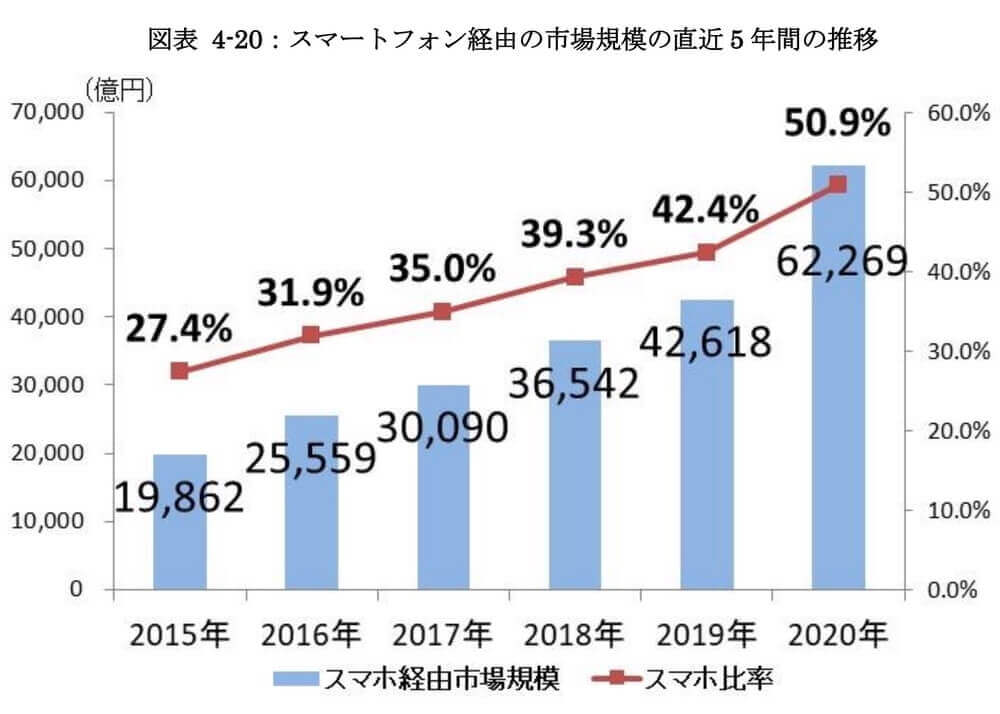

①スマホ経由でのEC利用の増加

※引用:経済産業省「令和2年度産業経済研究委託事業(電子商取引に関する市場調査)」2021年7月

スマホからECを利用する層は、年々着実に伸びています。

2020年には、EC利用者の半分(50.9%)がついにスマホ経由になりました。

パソコンを起動し、欲しい商品を探して注文情報を入力して決済するよりも、手元のスマホで自由に商品を購入するほうが圧倒的にハードルは低いです。

また、インフルエンサーが勧める商品(ファッションやコスメなど)を買いたいという人は多く、若年層を中心にスマホ経由のECがさらに広がっていく見込みです。

②EC事業者を支援するツールの登場

EC利用者が増加していることから、EC事業者を支援するツールやシステムも年々増えています。

例えば、事業者独自のECサイトで商品を買う場合でも、Amazonアカウントを連携すれば決済情報を一から入力する必要はありません。これにより、ユーザーはスムーズに購入ができて、事業者はより売上を伸ばしやすくなります。

このように、売上拡大・業務効率化を支援するツールや機能が登場したことで、多くの事業者にとって参入の間口が広がりました。これがEC市場が拡大している要因の一つです。

③流行り病による需要増加

2020年初頭に流行り病が猛威を振るったことで、長期にわたって私たちの生活や働き方は大きく変わりました。

外出自粛やリモートワーク推奨など、自宅で過ごす時間が圧倒的に増えたことにより、巣ごもり需要が拡大。その結果、ECを積極的に活用する人が増加しました。

状況が落ち着けば、全体的に伸びは鈍化する可能性もありますが、これまでECを敬遠していた層を多く取り入れられたことで、今後も成長は拡大していく見込みです。

EC化率について、詳しく知りたい方は以下の記事を活用してください。

EC業界のトレンドと知っておくべき単語

成長するEC業界のトレンドを押さえておけば、市場の動向を把握しやすくなります。そこで、最低限知っておきたいECのトレンドや単語を、厳選して4つ紹介します。

- 1. DtoC

- 越境EC

- オムニチャネル

- ID決済

それぞれ一つずつ紹介します。

①DtoC

「DtoC(D2C)」とは、メーカーが消費者と直接売買することです。

より運用・管理しやすいECツールが登場したことで、メーカーが自ら販売まで手掛けるケースが増えてきました。

大きな括りとしてはBtoCの一種といえますが、DtoCはその中でも「売り手が自社で開発・製造・販売まで行う」という特徴があります。

これにより、

・販売手数料や中間マージンをカットできる

・スピーディな商取引ができる

などのメリットがあり、売上の拡大が期待できます。

DtoCビジネスにご興味がある方は、以下の記事を活用してください。

②越境EC

「越境EC」とは、主に海外の消費者に向けて商取引をすることを指します。

国内の市場という枠を超えて、海外の巨大な市場規模に踏み入れることで、新たな販路拡大や売上増加を見込めます。

デメリットとしては、言語や文化、価値観、流行、法律、輸送手段、サポート体制やシステムなど、国内販売とは異なる点が数多くあることです。

日本では通用したことが、海外ではトラブルに発展するケースも少なくありません。

そのため、市場調査を念入りに行ったり、越境ECに対応したカートシステムを利用したりするなどの対応が必要となります。

越境・海外ECについて、詳しく知りたい方は以下の記事を活用してください。

③オムニチャネル

「オムニチャネル」とは、実店舗やネット店舗、SNSなどあらゆる販売経路(チャネル)を統合・活用する販売戦略のことです。

特に実店舗を持つ小売業界(食品やアパレルなど)において、オムニチャネル化が進んでいます。

今では多くの人がスマホやSNSを利用し、店舗やECサイトなどさまざまなチャネルを渡り歩くようになりました。

つまり、購入までの経路やタイミングが多様化しているため、消費者が買いたいと思ったタイミングで買える仕組みが求められるようになったというわけです。

そこで登場したのがオムニチャネルであり、競争の激しい小売業界を筆頭に、徐々に各ECサイトでも導入が進んでいます。

オムニチャネルについて、詳しく知りたい方は以下の記事を活用してください。

④ID決済

「ID決済(◯◯Pay)」とは、アカウント情報を連携させてスムーズに決済ができる仕組みのことです。

具体的なサービスとしては、PayPay・Amazon Pay・楽天Pay・LINE Payなどがあります。

決済時に情報を入力する手間が不要となり、ユーザーにとって利便性が高い決済方法です。クレジットカード情報の入力なども不要なので、セキュリティ面の不安も払拭できます。

EC事業者にとっては決済手数料の負担がデメリットになりますが、ID決済を利用するユーザー数が急成長しているため、ぜひとも導入しておきたいところです。

実際、Amazon Payを導入したことにより、成約率が8.7倍に伸びたという事例もあります(参考:Amazon「導入事例 vol.6:SHOPLIST様」2017年3月)。

EC決済について、詳しく知りたい方は以下の記事を活用してください。

EC業界の今後の展望・予測

EC業界は年々拡大を続けており、今後もますます成長を続ける見込みです。

実際、スマホの普及により「スマホ経由でのEC利用者」はすでに半数を占めており、ECでの買い物がより身近な存在となっています。

また、事業者にとってECは実店舗よりもコストを抑えやすく、運用・管理しやすいツールもどんどん登場しています。

このように、利用者・事業者どちらの観点からみても、今後もEC市場は拡大することが予想されます。

ただ、

・配送部分の料金負担がかかる

・宅配業者の人手不足ですぐに商品が届かない

など、特に物流面における課題は大きいです。

とはいえ、近年ではドローンを使った配送がテストされたり、置き配が徐々に普及したりなど、物流面の改善に向けて施策がどんどん進んでいます。

このように物流問題が一つずつ解決できれば、配送コストが減ってEC市場はさらに成長することでしょう。

EC業界が抱える主な4つの課題と対策

EC業界が成長を続ける一方で、実際に参入したもののうまくいかないという企業は少なくありません。

そこで、EC業界の参入でよくある課題と解決策を4つ紹介します。

- なかなか集客ができない

- 商品の魅力を伝える工夫が必要

- リピーターやファンがつかない

- 万全なセキュリティ対策が必須

一つずつ紹介します。

①なかなか集客ができない

ECサイトを公開しても、勝手にユーザーがサイトに来てくれるわけではありません。「お客様が来たらいいな」とのんびり待つのではなく、こちらから積極的にターゲットにアプローチしたり、集客導線を設計したりしましょう。

しかし、

- 検索結果からの流入を狙うSEOは、一朝一夕で成果は出ない

- Web広告をする場合、費用がかさむ

など、ユーザーを集めるだけでもコスト(時間・費用など)がかかります。そのため、なかなか集客がうまくいかずに苦戦している企業は多いです。

集客施策について詳しく知りたい方は以下の記事を活用してください。

②商品の魅力を伝える工夫が必要

ECサイトの場合、実店舗と違ってユーザーは商品を直接手に取ることはできません。

そのため、商品画像や説明文などを頼りに、自分に合う商品かどうかを判断する必要があります。つまり、商品を実際に購入してもらうためには、商品の魅力を伝えるための工夫が重要です。

具体的には、

- 商品画像を多く用意する

- 動画も活用して商品説明をする

- 商品の雰囲気にあったデザインにする

など、商品ページの作り込みが売上を左右します。

下記の資料で売れる商品開発の3つのポイントと7つのチェックポイントついて詳しく解説いたします。是非ご一読いただき参考にしてみてください!

③リピーターやファンがつかない

新規ユーザーを集めて販売を繰り返すだけだと、毎回コストがかかって売上が伸びにくいです。それよりも、実際に購入した顧客にアプローチをし、リピーターとして再度購入してもらう方がよりコストも手間も少なくて済みます。

- 購入後のアフターフォロー

- ポイントや会員ランクに応じた優遇サービス

など、リピート購入していただける施策を行いましょう。ちなみに、リピーターを増やすうえで特に効果的な方法が「CRM(顧客関係管理)」です。

下記の資料で、顧客の購買心理に基づいて顧客が求めているニーズを解説し、購買導線ごとにECサイトのCVRを改善するチェック項目をご紹介します。是非ご一読いただき参考にしてみてください!

④万全なセキュリティ対策が必須

もしも運営しているECサイトで「個人情報の漏洩」が起きた場合、

- 賠償による経済的ダメージ

- 長期的なブランド棄損

につながり、危機的状況に陥るおそれがあります。

そのような事態を避けるためにも、売上の拡大だけに目を向けるのではなく、安定的にサイトを運用するための仕組みや体制づくりが欠かせません。また、ECのシステムに脆弱性があれば、ハッキングや情報漏えいの被害にあうおそれがあります。

実際、過去には個人情報が流出する事故も多数起きており、なかには約14万件のカード情報が漏えいしたケースも。

そのため、ECサイトを構築する際には、サイトそのもののセキュリティ対策は万全かを事前に必ずチェックしましょう。

下記の記事で、2023年にIPAが発表した「セキュリティガイドライン」を紐解き、おすすめのセキュリティ対策やECサイト構築/運営時におけるセキュリティチェックリストをまとめています。是非ご一読いただき参考にしてみてください!

EC業界に企業が参入するときの必須ポイント

これまで、EC業界の参入でよくある課題とその対策をお伝えしました。しかし、EC事業で成果を出すために、サイト運営をいくら改善しても限界があります。

なぜならサイトの構築方法によって、できること・できないことなどが決まってしまうからです。実際、せっかくECサイトを立ち上げたものの、機能性やカスタマイズ性などに課題があり、他のシステムに乗り換えるケースは少なくありません。

このように、自社にあったサイトを構築できなければ、その時点で大きな成果を出すことは難しくなります。つまり、ECサイトはスタートしてからではなく、スタート前の準備段階からしっかり構想を練って作り上げていくことがかなり重要です。売上拡大や業務効率化につながらないシステムをずっと使っていても、貴重な機会を失ってしまうだけです。

そこで、自社にあったECサイトを構築するためにも、どのような構築方法があるのかを次で見ていきましょう。

ECサイト(ネットショップ)の主な構築方法

ECサイトの構築方法は、「自社EC」「モールEC」の大きく2つに分かれます。

- 自社EC:独自にネットショップを立ち上げてサイトを構築・運用すること

- モールEC:複数の店が集まっているモール(Amazonなど)に出店すること

自社ECとモールECの違いは、以下の表のとおりです。

| 自社EC | モールEC | |

| サイト運営 | 自社 |

モール |

| ドメイン | 独自のドメイン | モールのドメイン |

| コスト | 比較的高め | 比較的低め |

| 来店の目的 | 目的を持って訪れる | ふらっと立ち寄る |

| 主な特徴 | ・自由なカスタマイズや施策が可能 ・データを自由に収集・活用できる ・自社で一から集客する必要がある |

・自由なカスタマイズや施策がしにくい ・一部のデータしか収集・活用できない ・モール経由での集客を見込める |

このようにどちらも一長一短ありますが、長期的に見れば売上を上げやすいのは自社ECです。モールECは出店はしやすいものの、モール内に多くの競合がいるため、熾烈な集客争いや価格競争に巻き込まれやすいです。また、出店費用といったシステム利用料も発生します。

一方、自社ECは立ち上げに比較的コストはかかるものの、サイトを自由にカスタマイズしやすく、ブランディングをして競合との差別化も図りやすいです。

また、モールECでは取得できるデータがかなり制限されるものの、自社ECなら自由に顧客やサイトのデータを取得できるため、戦略立案や改善に活かすことができます。安易に立ち上げのしやすさやコストなどで決めるのではなく、長期的・総合的に構築方法を決めましょう。

なお、自社ECを選ぶ際、構築方法はさらに以下の4つに分かれます。

- ASP:カート会社のプラットフォームから必要な機能をレンタル

- オープンソース:無償のソースコードを使ってカスタマイズ

- パッケージ:カート会社提供のパッケージを購入してカスタマイズ

- フルスクラッチ:ゼロから独自に自社開発

ECサイトの立ち上げについて、知りたい方は以下の記事を活用してください。

ECサイト運営の基本業務と求められるスキル

実際にECサイトを立ち上げたら、売上を伸ばすためにECサイトを運用していきます。

ECサイト業務は、

- 売上を伸ばすフロント業務(集客、販促など)

- サイト運営をするバックエンド業務(受注管理、配送など)

の大きく2つに分かれます。

それぞれの業務を、時系列順にまとめると以下のとおり。

- 商品企画(フロント業務)

- 仕入れ・製造(フロント業務)

- 商品登録・サイト更新(フロント業務)

- 集客(フロント業務)

- 受注管理(バックエンド業務)

- 在庫管理(バックエンド業務)

- 梱包・配送(バックエンド業務)

- アフターフォロー(バックエンド業務)

- 分析・改善(フロント業務)

このように、ECサイトの運営業務は多岐にわたります。業務内容に対する深い理解がないと、効果的な運営は難しいため、事前にしっかり押さえてお生きましょう。

ECサイト運用の業務効率化したい方は、以下の記事を活用してください。

まとめ:EC業界は今後も市場が伸びていく成長産業!

改めて、本記事のポイントをまとめます。

- ECとは「電子商取引」のことであり、ネット上で商品を売買すること

- 代表的なECサービスは、「Amazon」「楽天」「Yahoo!ショッピング」など

- BtoC、BtoB、CtoCにおいて、市場規模やEC化率は毎年成長している

- 成長の理由は、スマホの普及やEC事業者を支援するツールの登場など

- EC参入で成果を上げるためには、自社にあったサイトの構築がきわめて重要

EC業界の市場や動向を押さえる参考として、本記事が役立てば幸いです。なお、ECの立ち上げにはさまざまな落とし穴があり、なかなか成果が出ずに悩んでいる企業は少なくありません。

そこで弊社では、「長期的に売上を向上させてEC事業を成功させてほしい」という想いを込めて作成した資料があります。EC立ち上げ準備を17のカテゴリと「必須編」と「推奨編」に分けて79のチェックリスト形式しています。

資料は無料でダウンロードできるので、ぜひ参考にしてみてください!