サブスクリプションとは?仕組みや市場規模、業界別事例や特色などを徹底解説

サブスクリプションとは?仕組みや市場規模、業界別事例や特色などを徹底解説

定額制で商品やサービスを利用できる「サブスクリプション(サブスク)」は、動画配信や音楽、書籍、ファッションなど、さまざまな分野で広がりを見せています。多くの企業がこの仕組みを導入し、私たちの暮らしにも身近な存在となりつつあります。

一方で、「仕組みがよくわからない」「どんなサービスがあるのか知りたい」と感じている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、サブスクリプションの基本やメリット・デメリット、業界別の事例、さらにはおすすめのシステムまで、2025年の最新情報をもとにわかりやすく解説します。

W2は、「ECサイト/ネットショップ/通販」を始めるために必要な機能が搭載されているシステムを提供しています。 ※本資料は上記バナーからのみダウンロードできます。

数百ショップの導入実績に基づき、ECサイト新規構築・リニューアルの際に事業者が必ず確認しているポイントや黒字転換期を算出できるシミュレーション、集客/CRM /デザインなどのノウハウ資料を作成しました。

無料でダウンロードできるので、ぜひ、ご活用ください!

サブスクリプションとは?

サブスクリプション(サブスク)とは、商品やサービスを「購入」するのではなく、月額や年額などの定期料金を支払うことで、継続的に利用できるビジネスモデルです。期間中は、利用者にそのサービスや製品を使う権利が与えられます。

例えば、Netflixのような動画配信サービスでは、一定の料金を支払うことで、映画やドラマが見放題になります。Spotifyなどの音楽配信サービスも同様に、定額料金で音楽を好きなだけ楽しめます。

さらに、家電を一定期間レンタルし、気に入ればそのまま購入できる「家電サブスク」のように、物理的な製品を扱うサービスにもサブスクリプション型が広がっています。

もともと「サブスクリプション」は新聞や雑誌の定期購読を意味する言葉で、あらかじめ料金を支払うことで、決まった頻度で商品を受け取れる仕組みを指していました。

しかし近年、デジタル技術の進化とインターネットの普及により、このモデルはさまざまな業界に広がっています。

現在では、音楽・動画にとどまらず、食品・日用品・化粧品などの分野でも導入が進み、多くの企業がサブスクリプションモデルを採用しています。消費者の間でも「サブスク」という呼び方で親しまれ、日常的なサービスとして定着しつつあります。

なお、サブスクリプションを導入する際には、どの決済手段を採用するかも重要なポイントです。利用率の高さだけでなく、業界の特性や取り扱う商品、ユーザーの年齢層や行動傾向などもふまえて選ぶ必要があります。

サブスクリプションの基本を理解したうえで、さらに「サブスクEC」について詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事もあわせてご覧ください。

サブスクリプションとほかのビジネスモデルの違い

サブスクリプションとほかのビジネスモデルの違いは、下記の6つとおりです。

- 買い切りとの違い

- リカーリングとの違い

- リースとの違い

- レンタルとの違い

- シェアリングエコノミーとの違い

- 定額・月額サービスとの違い

1つずつ詳しく解説します。

買い切りとの違い

買い切りとサブスクリプションとの大きな違いは価格が決定する要因にあります。

買い切りは「原価」と「利益」が価格を決定する要因ですが、サブスクリプションは、「ユーザーのニーズ」と「使用料」が価格を決定する要因になります。

買い切りの場合は、サービスや商品の所有権はユーザーにありますが、サブスクリプションは所有権を与えないため、途中で解約されるリスクがあります。

そのため、常にユーザーのニーズに答えるサービスを提供し続けられれば継続的に利用され、ユーザーの使用料を増やすことができます。どれくらいの使用料を見込めるか計算し、中長期的に利益を確保できる価格を設定できます。

リカーリングとの違い

リカーリングは英語で「繰り返される」という意味を持ち、電話料金や公共料金のように使用量に基づいて料金が変動するビジネスモデルを指します。一方でサブスクリプションは定額で継続的な商品やサービスを提供するモデルで、Apple MusicやNetflixのようなサービスが該当します。

両者は継続的な料金支払いを共通点として持ちつつ、料金体系が定額か変動かで差異があります。サブスクリプションは一定期間使用し放題の「権利」に対して料金を支払い、リカーリングは「使用量」に応じて料金が発生する点で異なります。

リースとの違い

サブスクリプションとリースは似ている意味を持つ単語ですが、主な違いは契約の期間と柔軟性にあります。

サブスクリプションは短期間から利用可能で、随時解約ができるため柔軟性があり、最新の商品やサービスを利用することができます。

対照的に、リースは比較的長期間の契約が一般的で、途中解約が難しく違約金が発生する場合が多いですが、大きな初期投資をせずに高価な設備や商品を利用することが可能です。

リースは企業向けの長期契約が中心であるのに対し、サブスクリプションは個人利用者向けの短期契約から始められるサービスが多くあります。

レンタルとの違い

レンタルサービスは商品やサービスを一定期間借りる形式で、期間終了後は商品を返却する必要があるビジネスモデルです。対してサブスクリプションは料金を支払い続ける限り、様々な商品やサービスを利用し続けることができる月額定額制のサービスで、特に映画や音楽配信では見放題・聴き放題が魅力です。

レンタルが単発利用向けであるのに対し、サブスクリプションは繰り返し利用や長期利用に適しており、例えば「airCloset」のように、衣類を継続的にレンタルできるサービスも存在します。ただしサブスクリプションにも、店舗の会員になり月額料金を支払うことで継続的に借りられるプランがあり、これが「借りる」形式のサブスクリプションとなります。

シェアリングエコノミーとの違い

シェアリングエコノミーとは、保有しているけど使用していないモノやサービスを、必要な時に限り利用するビジネスモデルで、民泊やカーシェアリングなどが例として挙げられます。これに対し、サブスクリプションサービスは一定の定額料金を支払うことで、継続して商品やサービスを利用することができる仕組みです。

両者は物やサービスを「所有する」のではなく「利用する」という共通点を持ちますが、シェアリングエコノミーはその都度料金を支払う点で、サブスクリプションは継続的な利用と料金の支払いを前提とする点で異なります。例えば、車の利用においても、シェアリングエコノミーでは必要な時だけ個人の車を利用し、サブスクリプションでは車を継続的に利用する契約を行う点でこの違いが現れます。

定額・月額サービスとの違い

定額・月額サービスとサブスクリプションは似ていますが、違う意味となります。

定額・月額制では毎月決まった料金を支払い、一定の商品やサービスを受け取りますが、その提供内容は基本的に変わりません。一方でサブスクリプションでは、ユーザーの満足度を最大化し継続利用を促進するために、常にサービスの改善を行い、価格や内容をユーザーのニーズに合わせて柔軟に調整します。

定額・月額制ではユーザーが料金プランから選ぶ形となりますが、サブスクリプションではよりパーソナライズされた体験を提供し、契約後のユーザーとの関係を大切にします。そのため、サブスクリプションはより顧客満足度に注力し、ユーザーの継続利用を促進するモデルと言えるでしょう。

サブスクリプションの市場規模

サブスクリプションの市場規模はどのように推移しているのでしょうか。以下では、国内のサブスクリプションサービス市場規模について解説します。

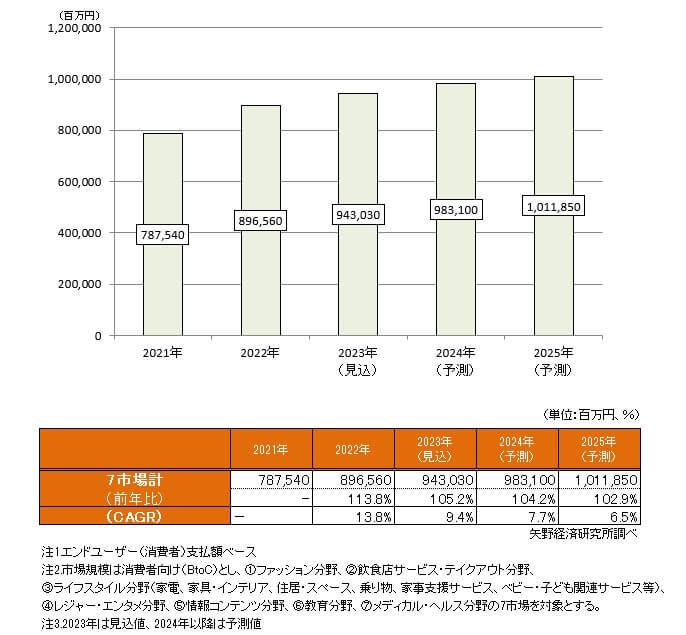

出典:サブスクリプションサービス市場に関する調査を実施(2023年)

上記のグラフは、矢野経済研究所が調査結果を基に2021年度のサブスクリプションサービスの市場規模から、2025年度の予測までをグラフ化した表になります。

この表から分かる通り、サブスクリプションサービス国内事情規模は年々右肩上がりで上昇し、今後も上昇していくことが予測されています。

具体的には、2021年度までは7875億円4000万円だったのに対し、2025年の予測数値では1兆118億5000万円になるとされており、たった4年間で約128%成長することが予測されています。

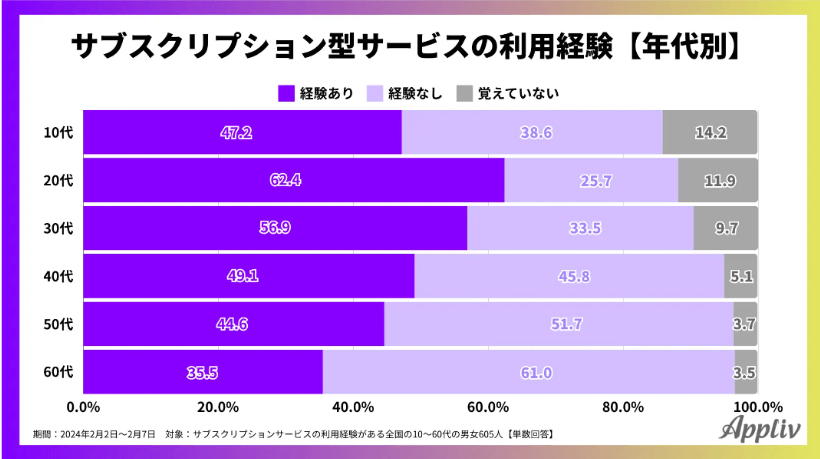

また、ナイル株式会社が2024年に発表した調査によると、調査対象の50.6%がサブスクリプション型サービスを経験したことがあると答えていました。

年代別で見てみると、経験割合が最も高いのが20代の62.4%で、10代~50代はいずれも40%の割合が利用経験があると答えていました。

出典:ナイル株式会社/サブスク利用実態調査

さらに、利用経験のあるサービスを調査したところ、最も多いのは「動画配信(1,712人)」、次いで「音楽配信(1,155人)」、「電子書籍(511人)」でした。全体の7割が動画配信サービスを利用したことがあると結果が出ています。

現在も様々なサブスクリプション型のサービスも出て、利用者も増加しているため、今後も市場規模は大きくなることは間違いないでしょう。

サブスクリプションの拡大背景

サブスクリプション市場の拡大背景には大きく分けて3つの理由があります。

まず1つ目の理由は、インターネットの普及です。

インターネットの普及により、情報へのアクセスが簡単になったことで、映画、音楽、書籍などのコンテンツがオンラインで即座に提供されるようになりました。

これにより消費者は、CDやDVDなどの物理的サービスから、どこにでも簡単に手に入るNetflixやSpotifyなどのデジタルサービスに移行しています。

2つ目に、物流の発展です。

近年の物流技術の進歩とインフラの整備により、商品の配送が迅速かつ効率的になりました。

この結果、企業は食品、衣服、化粧品などの物理的な商品もサブスクリプションモデルを採用しやすくなりました。例として、定期的に新しい服やアクセサリーを提供するファッションのサブスクサービスや、特定の食材や調味料を月に1回届ける食品サブスクが挙げられます。

3つ目に現代の消費者は、単に「物を所有する」よりも「新しい体験やサービスを楽しむ」ことに価値を見出しているからです。

よって、物の所有よりもアクセスの方が重要と考える人々が増えてきたことで、サブスクリプションモデルが注目されるようになりました。

サブスクリプションのメリット

サブスクリプションは近年急速に拡大しているビジネスモデルであり、多数のメリットが存在します。

下記では利用者目線と提供者目線に分けてメリットをご紹介します。

利用者側のメリット

初期費用の削減

サブスクリプションモデルでは、従来の買い切り型と比較して初期投資が大幅に削減できます。

例えば、ソフトウェアを例にとると、以前はAdobe Creative Suiteのような専門ソフトは一括で数十万円の支出が必要でしたが、現在のCreative Cloudでは月額数千円から利用できるようになりました。

特に、手元に資金がない利用者や個人事業主にとって、この初期費用の削減は大きな意味を持ちます。資金が限られている状況でも高機能なサービスやツールを利用することが可能です。

また、初期費用を抑えることで、複数のサービスを並行して試すことも可能になり、最適なサービスを見つける機会が広がります。

柔軟にサービス利用が可能

サブスクリプションは、利用者のニーズや状況に合わせて柔軟にサービスを利用できます。

例えば、プロジェクト期間中だけ特定のツールを利用したり、繁忙期だけ上位プランにアップグレードしたりすることが可能です。

動画配信サービスを例にすると、Netflix、Amazon Prime、Huluなどを視聴したいコンテンツに合わせて切り替えることができます。

また、多くのサービスは月単位や年単位など複数の支払いサイクルを用意しており、長期契約で割引を受けるか、短期で自由度を高めるかを選択できます。このような柔軟性によって、無駄な機能や期間に対する支払いを避けることができます。

モノの管理コストがいらない

サブスクリプションサービスでは、利用者はモノを所有するのではなく、一定期間の「利用権」を得る形になります。これにより、保管や管理にかかるコストを抑えることが可能です。

たとえば、アパレル分野のサブスクリプションでは、季節ごとに洋服をレンタルし、不要になれば返却する仕組みが一般的です。そのため、自宅での保管スペースの確保や、衣類の管理にかかる手間を省けます。

また、プロのスタイリストがコーディネートしたアイテムを提供するサービスもあり、ファッションの選択にかかる時間を節約しつつ、所有に伴う負担も軽減されます。

さらに、デジタルコンテンツのサブスクリプションでは、電子書籍として本や雑誌を利用できるため、物理的な保管が不要です。このように、デジタル分野でもスペースや管理にかかるコストの削減が実現されています。

提供者側のメリット

安定した収益

提供者側は、安定した収益を確保することが可能です。

従来の買い切り型ビジネスでは、新製品リリースのたびに売上が急増し、その後急減するという波があり、長期的な事業計画が立てにくいという課題がありました。

一方、サブスクリプションモデルでは、毎月安定した収入が見込めるため、ビジネスの安定性が大幅に向上します。

また、景気変動の影響も受けにくく、特に不況時でも既存顧客からの継続的な収入が確保できるため、ビジネスの耐性が強化されます。

この安定したキャッシュフローにより、長期的な研究開発や事業拡大への投資が計画しやすくなります。

データ収集・活用が容易

サブスクリプションモデルでは、顧客との継続的な関係を通じて、豊富なデータを収集・分析することができます。

例えば、Netflixは視聴パターンを詳細に分析し、どのようなコンテンツが好まれるかを把握し、オリジナルコンテンツの制作決定に役立てています。

また、顧客の機能利用状況や滞在時間などを分析することで、どの機能が重要で、どの機能が使われていないかを特定し、製品改善に活かせます。

さらに、顧客の利用パターンや行動分析により、解約リスクの高いユーザーを事前に特定し、プロアクティブな対応が可能になります。

このようなデータドリブンの意思決定により、製品やサービスの継続的な改善が可能となり、顧客満足度の向上と解約率の低減につながります。

新規顧客獲得ハードルが低い

初期費用を大幅に下げるか0円にすることで、顧客の導入障壁を低くして新規顧客獲得に繋げる事ができます。

例えば、従来のソフトウェアライセンスでは数十万円かかっていた専門ツールも、月額数千円から始められるようになると、利用者からしてみれば少額で求めていたサービスを利用できるので非常に魅力的です。

また、多くのサービスが提供する無料トライアル期間は、リスクなしで製品を体験できる機会を提供し、顧客獲得の効果的な手段となっています。

具体例を挙げると、Spotifyのフリーミアムモデルのように、基本機能を無料で提供し、高度な機能や広告非表示などを有料プランとすることで、さらに多くの顧客を獲得することができます。

サブスクリプションのデメリット

上記では多くのメリットをご紹介しましたが、少なからずデメリットも存在します。

下記から、利用者側と提供者側のデメリットを2つずつご紹介します。

利用者側のデメリット

利用しなくても料金が発生する

サブスクリプションサービスは、実際の利用頻度に関わらず定期的な支払いが発生し続けます。例えば、忙しさからNetflixを数ヶ月見ていなくても月額料金は請求され続けます。

また、複数のサブスクリプションを契約している場合、いわゆる「サブスク疲れ」の原因となります。音楽配信サービス、動画配信サービス、クラウドストレージ、ニュースサイト会員など、小額でも多数のサービスを契約していると、月々の出費が予想以上に膨らみます。

アプリのサブスクリプションなど気づきにくいものも多く、実際には使わなくなったサービスへの支払いが継続してしまうケースも少なくありません。このようなムダな支出を避けるためには、定期的なサブスクリプション見直しが必要です。

解約するとサービスが利用できなくなる

もし解約すると。契約終了と同時にサービスやコンテンツへのアクセス権が失われます。

これは特に長期間利用していたサービスでデメリットに感じるでしょう。例えば、Adobe Creative Cloudを長年利用して作成したファイルは、解約後に編集できなくなる可能性があります。

また、音楽配信サービスのSpotifyやApple Musicでは、何年も利用してプレイリストを作成していても、解約すれば即座にアクセスできなくなり、何を入れていたかわからなくなるパターンもあります。

このように、所有権ではなく利用権を購入するモデルであるため、長期的なコストパフォーマンスを考慮する必要があり、特に継続的に使うコアなサービスについては慎重な選択が求められます。

提供者側のデメリット

資金回収が長期化する

サブスクリプションモデルでは、初期開発コストや顧客獲得コストの回収に時間がかかるという課題があります。

従来の買い切り型ビジネスでは、顧客が製品購入時に全額を支払うため、比較的早期に投資回収が可能でした。しかし、サブスクリプションでは、顧客が支払う月額料金から初期投資を回収するまでに、数ヶ月から数年を要する場合があります。

例えば、顧客獲得コスト(CAC)が10万円で月額料金が5,000円の場合、損益分岐点に達するには20ヶ月かかることになりますが、スタートアップや成長期の企業にとって、この資金回収の長期化は深刻なキャッシュフロー問題を引き起こす可能性があります。

そのため、十分な運転資金の確保や段階的な成長戦略の策定が重要となります。

継続的にサービス品質維持・改修コストが発生する

サブスクリプションビジネスでは、顧客満足度を維持し解約を防ぐために、継続的なサービス改善や機能追加、インフラ整備などが必要です。

例えば、動画配信サービスは常に新しいコンテンツを追加し、ユーザーインターフェースを改善し、推薦アルゴリズムを進化させる必要があります。また、セキュリティ対策やバグ修正、新しいデバイスやOSへの対応など、ユーザーには直接見えないバックグラウンドの作業も欠かせません。

特に競合が多い市場では、他社に顧客を奪われないよう、継続的な差別化と価値提供が求められます。

このように、サブスクリプションビジネスは「売り切り」ではなく「売り続ける」ビジネスであるため、開発・運用・マーケティングなど多方面での継続的な投資が必要となり、長期的な経営視点が不可欠です。

サブスクリプションの始め方4ステップ

サブスクリプションの始める際は、下記の流れがおすすめです。

- 【ステップ1】ターゲットとサービス内容を決める

- 【ステップ2】提供方法や価格を決める

- 【ステップ3】マーケティング戦略を策定する

- 【ステップ4】システムを構築する

詳しく解説していきます。

【ステップ1】ターゲットとサービス内容を決める

サブスクリプションビジネスの第一歩は、明確なターゲット顧客の設定とそのニーズに合わせたサービス内容の決定です。まず、ペルソナ(理想的な顧客像)を具体的に描き、その人々が抱える課題や欲求を深く理解することが重要です。

サブスクリプションモデルではリピート購入が基本となるため、一度きりではなく「継続的に価値を提供できるか」という視点が不可欠です。例えば、単なる製品提供ではなく、定期的なコンテンツ更新、専門知識のアクセス権、コミュニティ参加権など、時間経過とともに価値が増す要素を組み込むことを検討しましょう。

また、顧客維持率(リテンション)を高めるために、「習慣化」できるサービス設計を心がけることも重要です。Netflix(毎日の娯楽として)やSlack(業務コミュニケーションツールとして)のように、顧客の日常生活や業務フローに自然に組み込まれるサービスが理想的です。

この段階で顧客インタビューやアンケート、市場調査などを通じて仮説を検証し、MVP(実用最小限の製品)の開発に向けた準備を整えます。

【ステップ2】提供方法や価格を決める

サービスの基本設計が固まったら、次に提供方法と価格戦略を決定します。提供方法は「フリーミアム」「ティアード」「使用量ベース」など複数のモデルから選択し、自社サービスに最適な形を検討します。

例えば、基本機能は無料で提供し、高度な機能は有料というフリーミアムモデルは、ユーザーベースを拡大しやすいというメリットがあります。

価格設定においては、コスト回収だけでなく「顧客生涯価値(LTV)」を最大化する視点が重要です。サブスクリプションでは、顧客獲得コスト(CAC)を回収するまでに時間がかかるため、平均契約期間と解約率(チャーン)を考慮した価格設計が必要です。

また、年間契約の割引、ファミリープラン、エンタープライズプランなど、様々な料金体系を用意することで、異なるニーズに対応できます。

その他、トライアル期間や返金保証などの導入障壁を下げる仕組みや、長期契約や前払いによるキャッシュフロー改善策も検討しましょう。競合分析を行い、市場での自社のポジショニングを明確にした上で、価値に見合った適切な価格設定を行います。

【ステップ3】マーケティング戦略を策定する

サブスクリプションビジネスのマーケティングは、単なる新規顧客獲得だけでなく、既存顧客の維持と収益最大化の両面から考える必要があります。

まず、カスタマージャーニーの各段階(認知→検討→契約→利用→更新)に応じたコンテンツや施策を設計します。特に重要なのは、サービスの価値を短期間で実感してもらうための「オンボーディング」プロセスです。

例えば、登録後の導入メール、チュートリアル動画、初期設定サポートなどを充実させ、顧客がサービスから価値を得るまでの時間(Time to Value)を短縮します。

また、解約率を下げるために、利用状況のモニタリングとアラート設定、顧客セグメントごとのエンゲージメント施策、定期的な価値訴求などを計画します。

その他、SNSや外部メディア、インフルエンサーを活用した口コミやリファラルプログラムを活用し、既存顧客を通じた新規顧客獲得も効果的です。

最後に、データ分析基盤を整備し、顧客行動やエンゲージメントを測定・最適化できる体制を構築することで、継続的な改善サイクルを回せるようにします。

【ステップ4】システムを構築する

サブスクリプションビジネスを支えるシステム構築は、単なる製品開発にとどまらず、顧客との継続的な関係を管理するための総合的な仕組みづくりです。

まず、核となるサービス提供システムに加え、サブスクリプション特有の機能として、会員管理、課金管理、契約更新、解約処理などを実装する必要があります。これらは自社開発するか、専用サブスクリプション管理プラットフォームを活用するかを検討しましょう。

また、顧客の利用状況や満足度を把握するための分析基盤も重要です。特に注目すべき指標は「月間解約率(MRR Churn Rate)」「顧客生涯価値(LTV)」「顧客獲得コスト(CAC)」「ネットレベニューリテンション」などで、これらを定期的にモニタリングできる仕組みをシステム内で整えましょう。

将来的なスケーリングや機能拡張を見据えた設計を心がけ、まずは必要最小限の機能を持つMVP(実用最小限の製品)からスタートし、顧客からのフィードバックを元に段階的に機能を拡充していくアプローチが効果的です。

W2 Repeatのサブスクリプション型プラットフォームは、サブスクリプションに役立つ機能が多く搭載されているため、おすすめです。

W2 Repeatの決済方法や機能は、下記よりご確認ください。

サブスクリプションの業界別事例6選

下記から業界ごとのサブスクリプションサービスの事例から、その業界特有の特色や傾向などをご紹介します。

化粧品

化粧品業界では、顧客のスキンタイプや好みに合わせたパーソナライズされた製品セレクションが主流となっており、自分では選びにくい新製品との出会いを提供します。

季節変化や肌状態の変化に対応する柔軟性で、多くのサービスでは定期的な顧客の肌状態評価と製品調整の仕組みを取り入れています。

また、化粧品は消耗品であるため、「使い切るタイミング」に合わせた配送頻度の最適化が重要ですが、AIによる使用パターン分析から最適な配送タイミングを提案する機能も登場しています。

さらに、サステナビリティへの関心の高まりを受け、リフィル(詰め替え)型や環境に配慮したパッケージのサブスクリプションも化粧品業界では増加傾向にあります。

化粧品のサブスクリプションサービスの例は、下記のとおりです。

食品

食品のサブスクリプション業界では、ミールキット(食材と調理レシピのセット)、特定食材の定期配送、完全調理済み食品の配達など、様々な形態で急成長している分野です。忙しい現代人の時間節約ニーズと、健康的で多様な食事への関心の高まりを背景に発展してきました。

しかし長年の課題として存在するのは、生鮮食品の品質維持と配送の最適化です。気温変化や配送時間によって品質が左右されるため、保冷技術や配送ルート最適化への投資が欠かせません。

サステナビリティの観点では、パッケージの環境負荷削減や食品ロス対策も重要なテーマとなっており、生分解性素材の利用や、需要予測の精緻化によるフードロス削減に取り組むサービスも増えています。

代表的なサービスとしては、下記になります。

利用者がちょうど消費できる量やラインランプにすることができれば、長期的な利用に期待できるジャンルとなります。

デジタルコンテンツ

デジタルコンテンツ業界では、音楽、動画、電子書籍、ゲームなど多岐にわたり、メディア消費の主流となっています。

この業界の強みは、膨大なコンテンツライブラリにアクセスできる「無限の棚」の概念であり、月額費のみで、無限にあるコンテンツを楽しめる点が消費者にとって大きな魅力となっています。

課題としては、コンテンツの差別化とオリジナルコンテンツへの投資です。

Netflixの「ストレンジャー・シングス」やDisney+の「マンダロリアン」のように、独占コンテンツが顧客獲得・維持の鍵となっています。

また、パーソナライゼーションアルゴリズムの精度も重要な競争力となり、ユーザーの視聴・閲覧履歴から次に楽しめるコンテンツを正確に予測する能力が求められます。

代表的な動画のサブスクリプションサービスは、下記のとおりです。

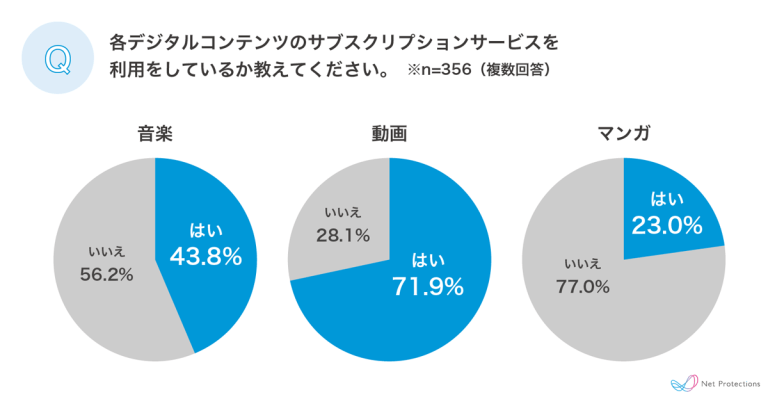

補足ですが、株式会社ネットプロテクションズが公表した主要デジタルコンテンツにおけるサブスクリプションサービスの利用実態調査によると、以下のように動画系サービスのサブスクリプション利用者割合が他の業界と比較して最も多い結果となっています。

出展:主要デジタルコンテンツにおけるサブスクリプションサービスの利用実態調査

もし、これからサブスクリプションサービスの事業展開を考えている方は、市場的にサブスクが受け入れやすい動画系の市場に参入することがおすすめです。

車

自動車サブスクリプション業界では、従来のリースや購入とは異なり、より柔軟で包括的なモビリティサービスとして発展しています。

具体的には月額定額料金で車両使用権、保険、メンテナンス、税金などをカバーする総合パッケージが基本形となっており、所有に伴う面倒な手続きや想定外の出費を解消します。

この業界の特徴的な点は、契約期間の柔軟性と車種変更オプションです。多くのサービスでは6ヶ月〜2年程度の中期契約を基本としつつ、ライフスタイルの変化や季節に合わせて車種を変更できるプログラムを提供しています。

例えば、平日は小型車、週末や休暇にはSUVというように、状況に応じた車の使い分けが可能です。

近年は電気自動車(EV)の普及を促進するためのサブスクリプションも増加しており、充電設備のセットアップや充電カードの提供なども含めた包括的なサービスが展開されています。これにより、EVへの移行に伴う不安や障壁を下げる効果も期待されています。

代表的な車のサブスクリプションサービスは、下記のとおりです。

ソフトウェア

ソフトウェア業界では、SaaS(Software as a Service)モデルとして、ビジネスからコンシューマー向けまで幅広く普及しています。

ソフトウェア業界では、継続的な機能改善と顧客フィードバックの反映サイクルの速さです。従来の大型アップデート方式と異なり、小規模な機能改善を頻繁にリリースする「アジャイル開発」が主流となり、ユーザーのニーズに素早く対応できる体制が整っています。

また、クラウドベースのサービス提供により、デバイスを問わず一貫した体験を提供できる点も大きな魅力です。

代表的なソフトウェアのサブスクリプションサービスは、下記のとおりです。

Microsoft 365はWordやExcelなどが使えるため、個人・法人を問わず使いやすいサービスです。買い切りモデルとは違い、利用者が最新のバージョンを利用できるのも魅力になります。

雑貨系(花/香水)

雑貨系サブスクリプション、特に花や香水などの嗜好品分野は、日常に小さな贅沢や季節感をもたらすサービスとして人気を集めています。

これらのサービスの本質的な価値は「定期的なサプライズと発見」にあり、自分では選ばないような商品との出会いを提供します。

花のサブスクリプションでは、季節の旬の花を定期的に届けることで、自宅やオフィスに季節感と彩りをもたらします。多くのサービスでは、プロのフローリストによるセレクションと、花の育て方や長持ちさせるコツなどの情報提供も含まれています。また、送り先の変更が容易なため、贈答用としても人気があります。

香水のサブスクリプションでは、様々なブランドや香りのサンプルを提供することで、購入前のテスト利用や、TPOに合わせた香りの使い分けを可能にしています。多くのサービスでは、顧客の好みの分析から始まり、徐々に好みを洗練させていくキュレーションが行われます。

この業界の課題は、商品の「飽き」への対策です。同じ商品では継続率が下がるため、常に新鮮さや驚きを提供し続ける必要があります。そのため、季節限定商品や独占コラボレーション商品の開発に力を入れるサービスが多いです。

代表的なサービスとしては、下記になります。

その他、サブスクリプションサービスで成功を収めている企業を知りたい方は、以下の記事で成功事例を紹介しているので、この機会にぜひご覧になってはいかがでしょうか。

サブスクリプション事業を始めるならW2 Repeat

もしサブスクリプション事業の展開を考えている方は、W2 Repeatを利用してスタートさせるのがおすすめです。

W2 Repeatは、サブスクリプション事業を支えるECプラットフォームです。

事業規模に応じて3つのプランが用意されており、スタートアップから年商100億円を超える大規模事業まで幅広く対応しています。

主な特徴

1. 売上最大化のための1,000以上の機能

W2 Repeatは大手通販事業者のノウハウが凝縮された業界トップクラスの1,000を超える機能を標準搭載しています。これにより導入企業の平均売上成長率は354%を達成しています。

主な機能は以下の通りです:

- 定期引き上げ機能:カート(フォーム)一体型LP、引き上げシナリオ作成、定期特典/クーポン/ポイント、会員ランク

- 集客・販促機能:お試し(トライアル)販売、アップセル/クロスセル、ノベルティ付与、セット販売プロモーション、SNS連携

- CRM・分析機能:基本分析、ターゲットリスト、顧客ポートフォリオマネジメント、広告効果測定

特に、「男性・累計購入回数2回以上・購入金額10,000円以上」のように細かくセグメントし、顧客グループに対して最適なコンテンツを配信できるターゲットリスト機能は、定期的にメルマガなどを配信する事業者に高く評価されています。

2. 業務効率化による最大90%のコスト削減

受発注処理のシナリオ作成機能により、通常40分程度かかる日々の定型業務が1分で完了するなど、業務工数を大幅に削減できます。

また以下の業務効率化機能も搭載されています:

- 注文管理:受注処理オートメーション化、WEB/オフライン一元管理

- 出荷管理:納品書/ピッキングリスト自動生成、チラシ/サンプル同梱管理

- カスタマーサポート:メール/電話情報一元管理、承認機能、タスク管理、かご落ち通知

3. 充実した決済対応

20社以上の決済パートナーと連携しており、豊富な決済手段を提供しています。標準連携決済以外の決済パートナーとも連携し、請求書発行から集金/入金管理、督促までの委任も可能で、未収リスクを予防したい企業に適しています。

4. 高いカスタマイズ性と安全性

デザインのカスタマイズが自由にでき、多種多様なジャンルの商材に対応可能です。また、世界基準のセキュリティ対策が行えることも高く評価されています。

こんな方におすすめ

- 顧客管理の最適化により効果的に販促施策を実行したい方

- サブスクリプションサービスの継続率を上げたい方

- 新規顧客獲得につながりやすいページ作成をしたい方

- 運用コストを削減したい方

- 分析に基づいた商品、サブスクサービス設計に力を入れたい方

総じてW2 Repeatは、サブスクリプション事業の売上最大化と業務工数の最小化の両立を実現するサブスク/定期通販特化型のECプラットフォームとして、800以上の企業に採用されています。

W2 Repeatのより詳しい内容は、下記よりご確認ください。

まとめ:サブスクリプションはアイデア次第で売り上げ増が期待できる

この記事のまとめです。

- サブスクリプションとは、継続的に料金を支払うことでサービスを受けられるビジネスモデル

- 国内のサブスクリプション市場は拡大しており、今後も拡大すると予想されている

- サブスクリプションには、動画や音楽の他にも食品や洋服・ホテル・香水など、サブスクリプションできる分野が増えてきている

- サブスクリプションには、「安定した利益が得られる」ことや「新規ユーザーを獲得しやすい」などのメリットがある

- 反対に、「利益が安定するまでに時間がかかる」や「継続的にサービスの改善が必要」などのデメリットもあるため、慎重に検討する必要がある

現代では、化粧品や車など、さまざまなサブスクリプションサービスがありますが、今までにないアイデアで、競合のいない市場で展開できれば売り上げアップが期待できます。