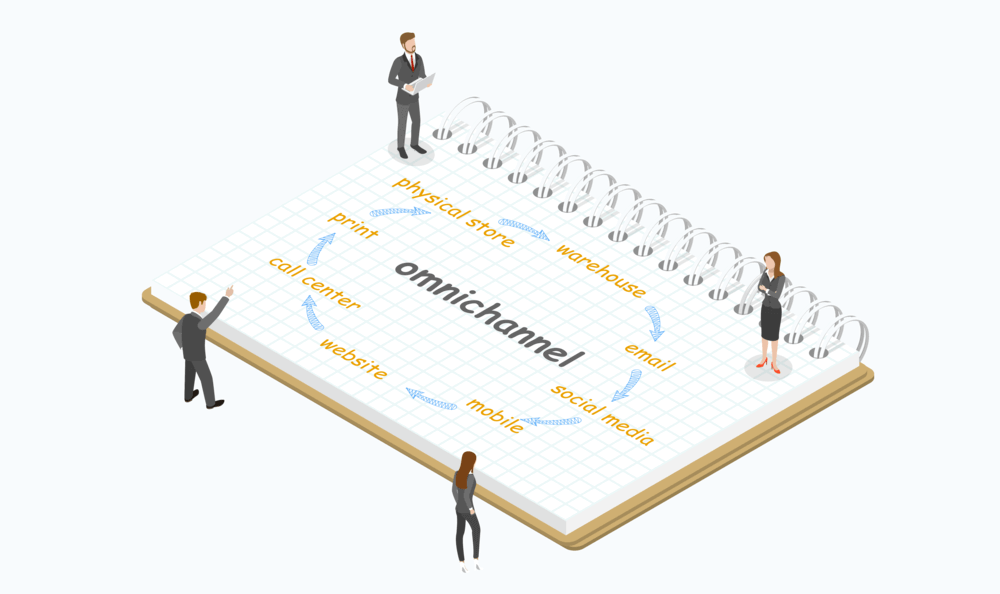

オムニチャネル戦略は現代ビジネスにおいて成功への重要なカギとなります。オムニチャネルは、顧客がどのチャネルを介しても一貫した体験を提供することを目的とした戦略です。

これにより、企業は顧客の購買行動を包括的に理解し、個々のニーズに適したサービスを提供することが可能になります。近年、多くの企業がオムニチャネル戦略を取り入れ、顧客との接点を最大化する方法を模索しています。

本記事では、オムニチャネルの基本から、実際の成功事例20選、成功ポイントまでを詳細に解説します。

なお、オムニチャネルに関する詳細は下記で詳しく解説しているので合わせて一読ください。

関連記事:オムニチャネルとは?O2Oとの違いやメリット、戦略を成功させるための手順を解説

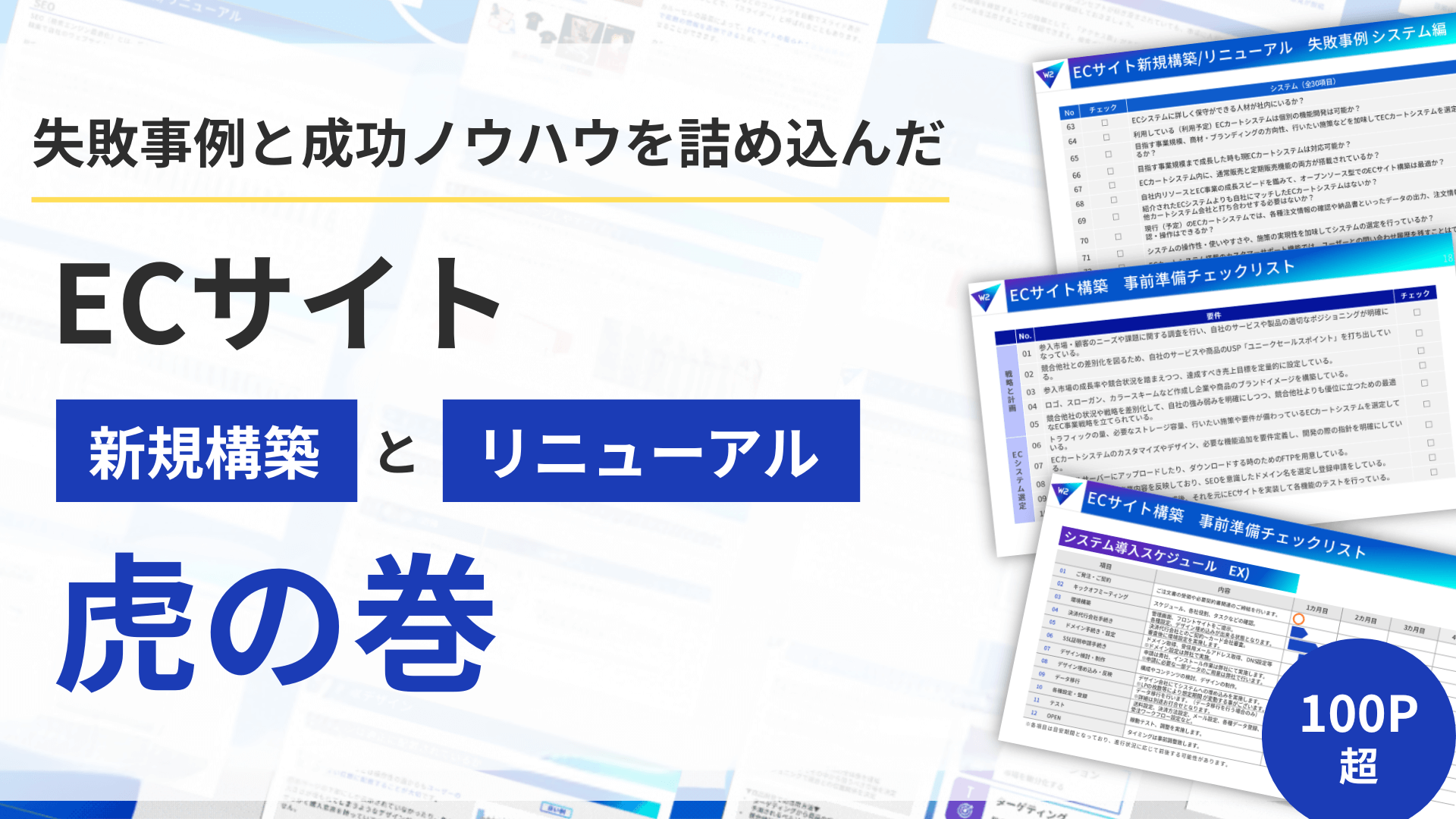

1,000社以上の導入実績に基づき、ECサイト新規構築・リニューアルの際に事業者が必ず確認しているポイントや黒字転換期を算出できるシミュレーション、集客/CRM /デザインなどのノウハウ資料を作成しました。

無料でダウンロードできるので、ぜひ、ご活用ください

この記事の監修者

神戸大学在学中にEC事業を立ち上げ、自社ECサイトの構築から販売戦略の立案・実行、広告運用、物流手配に至るまで、EC運営の全工程をハンズオンで経験。売上を大きく伸ばしたのち、事業譲渡を実現。

大学卒業後はW2株式会社に新卒入社し、現在は、ECプラットフォーム事業とインテグレーション事業のマーケティング戦略の統括・推進を担う。一貫してEC領域に携わり、スタートアップから大手企業まで、あらゆるフェーズのEC支援に精通している。

オムニチャネルとは

オムニチャネルとは、複数の販売チャネルを統合し消費者にシームレスな購買体験を提供する戦略です。近年、消費者がオンラインとオフラインを行き来する購買行動が増えてきており、この変化に対応するためには、異なるチャネルを統合した一貫した体験が求められています。

例えば、オンラインで注文した商品を店舗で受け取る「クリック&コレクト」サービスや、店舗での在庫確認をオンラインで行う機能などが挙げられます。これにより、消費者は自分のライフスタイルに合わせて最も便利な方法で商品を購入できるようになります。

このようなオムニチャネル戦略は、消費者の利便性を大幅に向上させ、ブランドとの関係性を強化するために不可欠です。企業は顧客データを統合してより個別化されたサービスを提供したり、マーケティング活動の効果を最大化したりすることができます。これにより消費者満足度が向上し、ブランドに対する忠誠心が育まれます。

オムニチャネルの導入は一時的な流行ではなく、今後ますます重要性を増していくでしょう。企業はこの変化を迅速に受け入れ、積極的にオムニチャネル戦略を実装することが求められます。

以下の記事ではオムニチャネルについて詳しく解説しています。

ぜひ合わせてご覧ください。

関連記事:オムニチャネルとは?O2Oとの違いやメリット、戦略を成功させるための手順を解説

統合体験の重要性

統合体験は現代の消費者にとって重要です。消費者はオフラインとオンラインのどちらのショッピング体験でも一貫したブランド体験を期待しています。これにより、顧客の満足度が向上し、ロイヤルティが強化されます。

例えば、消費者が店舗で商品を購入し、オンラインで返品や交換ができるシステムは非常に便利です。このようなサービスは顧客の利便性を高め、結果としてブランドに対する信頼を築きます。同様に、オンラインと実店舗で同じプロモーションや割引を提供することも消費者にとって非常に重要です。

これにより、どこで購入しても同じ条件で取り扱われるという安心感が生まれます。

統合体験を提供することがブランドの一貫性を保証します。

顧客がどのチャネルを利用しても同じ体験ができることで、ブランドイメージを統一することができます。

一貫した体験は顧客の満足度を高めるだけでなく、ブランドへの信頼を深めるための重要な要素となります。

例えば、オンラインでの購買履歴が店舗での接客にも反映されるなど、データを一元管理することで顧客一人ひとりにパーソナライズされたサービスを提供することが可能になります。

このような取り組みは顧客のリピート購買を促進し、長期的な顧客関係を築くのに不可欠です。ブランドが統合体験を重視することで、競争の激しい市場でも差別化を図ることができます。

オムニチャネルの成功事例20選

下記からオムニチャネル戦略で成功した事例20選をご紹介します。

オムニチャネル事例20選 企業別早見表

| 企業名 | 業種 | 主要施策 | 特徴・成果 |

| ユニクロ | アパレル | AIチャットボット「UNIQLO IQ」、公式アプリ、店頭受取サービス | 国内アプリ会員5,700万人(2021年8月時点)、グローバルで1.4億人。AIによる接客と在庫確認、店頭受取で送料無料によるクロスセル促進 |

| 資生堂 | 化粧品 | 「watashi+」サイト、Salesforce Marketing Cloud導入、ビューティーコンサルタント配置 | 顧客データとマーケティング活動を紐付け、One to Oneコミュニケーションを実現。オンラインで情報提供、実店舗で個別相談 |

| イオン | 総合スーパー | 「AEON.com」、ドライブスルー受取、専用ロッカー、タッチゲット(店内タブレット) | グループ横断のプラットフォーム一本化。デジタル事業売上目標:2025年度に1兆円(2019年度比14.3倍) |

| 無印良品 | 生活雑貨 | 「MUJI passport」アプリ、独自マイルサービス、顧客の声を商品開発に活用 | アプリダウンロード数2,451万(2021年8月時点)。実店舗とネットでのユーザー活動を一元化し、パーソナライズ施策を実現 |

| ビックカメラ | 家電量販店 | 電子棚札、公式アプリとの連携、EC倉庫拡大(従来比1.7倍) | EC売上高803億円(前年比124.7%)、EC化率19.1%(2021年中間期)。将来的にグループ連結EC売上高2,000億円目指す |

| 赤ちゃん本舗 | ベビー用品 | 店舗タブレット注文、在庫情報一元化、セブン&アイグループとのポイント連携 | 最短翌日配送。小規模店舗でも在庫を持たず幅広い商品提供。セブンマイルとの連携でクロスプロモーション実現 |

| JINS | メガネ | 公式アプリでの保証書・度数管理、「CLICK&GO」、接客用AI「JINS AI」、Looker×LINE連携 | AIバーチャル試着、オンライン決済後の店舗受取。Google CloudのBIツールとLINEを連携させた効果的なマーケティング |

| Amazon | EC・総合 | 高度なデータ解析、個人最適化レコメンデーション、Amazon Prime、迅速配送 | テクノロジーと物流の強みを活かし、オンラインとオフラインのシームレスな統合を実現 |

| ウォルマート | 総合スーパー | オンライン購入・店舗受取、カーブサイドピックアップ | 大規模店舗網を活用し、ネットショッピングの便利さと実店舗の即時受取のメリットを両立 |

| ZARA | アパレル | リアルタイム在庫管理、店舗間在庫連携、アプリでの在庫確認機能 | 顧客データ一元管理でパーソナライズ提案。先進的な在庫管理で店頭・オンラインでの即時入手を実現 |

| Nike | スポーツ用品 | 専用アプリでのデータ収集・トレーニング提案、「House of Innovation」店舗、アプリ連動カスタマイズ | 活動データ基にした個別トレーニングプログラム。アプリでバーコード読取→スタッフが試着室へ商品持参のデジタル融合接客 |

| スターバックス | カフェ | アプリでの事前注文・決済、店舗位置情報・プロモーション提供 | 月間アプリユーザー数500万人以上(日本)。待ち時間なしの商品受取でスムーズな購買体験を提供 |

| ヨドバシカメラ | 家電量販店 | ワンストックシステム(在庫リアルタイム共有)、ヨドバシエクストリーム配送(最短1時間)、アプリ特典 | アプリ登録でポイント還元率向上(8%→10%)、配送料無料。オムニチャネル戦略の代表的成功事例 |

| K-ブランドオフ | リユース | 在庫情報一元管理、オンライン予約×店舗査定、宅配買取、接客アプリ(SNS・店舗・EC統合) | 買取プロセスのオムニチャネル化。接客アプリで来店客に最適商品提案。EC×リアル店舗の相乗効果 |

| ニトリ | 家具・インテリア | 「ニトリアプリ」(在庫確認・バーコードスキャン)、3Dビューアー、ライブコマース、自社配送網 | ラストワンマイル戦略で配送から組立・設置まで一貫サービス。ライブコマースでクーポン発行し全チャネルで利用可能 |

| AIR DO | 航空 | 「My AIRDO」アプリ(予約・チェックイン・搭乗口案内)、AIRDOポイント(全チャネル利用可) | 航空券・機内・EC・パートナー店舗でポイント利用可。北海道特化の観光プランをオンライン・実店舗双方で展開 |

| ファンケル | 化粧品・健康食品 | ワンカスタマー戦略(顧客データ一元管理)、FANCLメンバーズアプリ(肌診断・使用期限通知) | 店舗・オンライン・コールセンターの購買履歴と肌診断データを統合。美容カウンセリング結果に基づくオンライン継続購入 |

| ホリコーポレーション | タイヤ販売 | 自社EC×モール展開、予約取付システム(全国提携店連携)、絞り込み検索エンジン | ECで購入した商品を全国の提携取付店で取付可能。商品購入と取り付けを同時予約でシームレスな体験 |

| 焼肉トラジ | 飲食 | 実店舗×EC×アプリのデータ・在庫一元管理、ポイントシステム連携 | アプリダウンロード累計5万件。顧客データ統合で個別オファー提供し、ロイヤリティ向上とリピーター増加を実現 |

| アルペン | スポーツ用品 | W2システムで大規模リプレイス(400店舗・1,500万会員・1,000万SKU)、「プレーヤーズパスポート」アプリ、ロコンドと提携 | アプリユーザーの約半数が継続利用。オウンドメディア「アルペングループマガジン」と商品紐付け(約4,000本記事)。最短翌日配送実現 |

具体的な戦略や事例は下記から詳しく解説します。

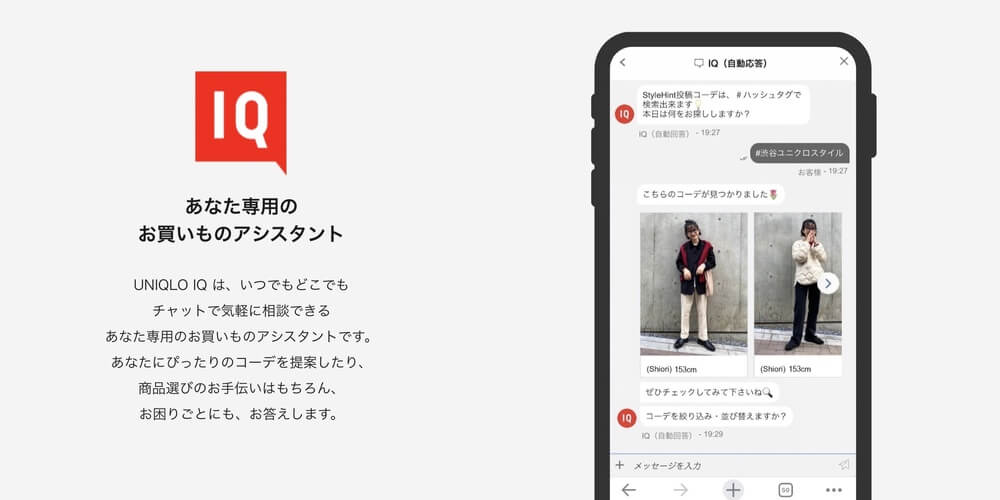

ユニクロ

日本だけでなく、世界各国に幅広く事業を展開しているユニクロ(UNIQLO)は、比較的早い段階でオムニチャネルを取り入れています。

その象徴ともいえるのが、ユニクロのオリジナルアプリに入っている買い物アシスタント「UNIQLO IQ」です。AIチャットボットによる接客サービスを活用することで、以下のようなユーザー体験を提供しています。

- チャットで気軽にコーディネートを相談

- 気になった商品が実店舗の在庫にあるか確認

- 注文やキャンセル、配送、返品などの質問に自動回答

また、アプリのダウンロードや利用を促すために、

・今すぐ使える500円クーポン

・アプリだけの限定価格の用意

といった施策にも取り組んでいます。

その結果、アプリのユーザー数は年々増加し、2021年8月末時点で国内のアプリ会員は5,700万人にまで到達しました(グローバルだとアプリ会員は1.4億人)。

※参考:有明プロジェクトについて~“情報製造小売業”の実現に向けて~

これらのサービスを通じてユニクロは、

・ユーザーの性別や年齢などの「顧客データ」

・購入した商品などの「購入データ」

を収集・分析し、新たな商品開発やマーケティングに役立てているというわけです。

また、店舗スタッフだけでは拾いきれないユーザーの要望も、チャットボットであればより効率的に集めることができます。

さらには、店頭受取なら送料無料とし、ユーザーに実店舗まで来てもらうことで店頭でのクロスセル(別の商品も上乗せして購入してもらう方法)につなげることも可能です。

ユーザーにとっても、

・送料の負担をゼロに抑えられる

・好きな時間に商品を受け取れる

といったメリットがあるので、顧客満足度の向上を図れます。

資生堂

コスメ商品の種類は数多く、その中からユーザーが「自分に合った最適な商品」を選ぶことは簡単ではありません。

そこで、大手化粧品メーカーの資生堂では、実店舗に加えてオンラインにおける情報発信にも力を入れています。

▼資生堂が運営するサイト

「watashi+」

・資生堂商品の紹介や美容診断など、よりパーソナライズな価値を提供

・ニーズの顕在層に向けて「商品購入や実店舗への誘導」という導線を用意

このように、資生堂ではそれぞれの役割を担ったサイトを運営し、最終的には商品の購入につなげることで、顧客満足度と売上のアップを目指しています。

また、実店舗には資生堂認定のビューティーコンサルタントを配置し、カウンセリングやメイクレッスン、最適な化粧品の提案などを行っています。

つまり、資生堂では以下のようにハッキリとした導線設計を構築しているのです。

- watashi+:顕在層に商品販売、または実店舗に誘導

- 実店舗:個別に相談対応、商品販売

このようにオンライン・オフラインでの取り組みを連携させ、ユーザーの悩みにしっかり応えることで、満足度の高い一貫したサービスの提供を可能にしています。

他にも、マーケティングプラットフォーム「Salesforce Marketing Cloud」を導入し、莫大な会員データとマーケティング活動の紐付けを行っています。

これにより、適切なタイミングで一人ひとりに合った情報を発信したり、関係構築を強化したりすることでOne to Oneコミュニケーションを実現させました。

イオン

全国に店舗を構える大手総合スーパーのイオンでは、独自のECサイト「AEON.com(イオンドットコム)」を中心としたオムニチャネルを進めています。

AEON.comは「イオングループのポータルサイト」として、グループ全体の商品を横断的に閲覧・購入できたり、店舗情報やキャンペーン情報を調べたりできます。

このようにグループとして提供するプラットフォームを一本化することで、顧客の利便性が増すのはもちろん、「顧客がどんな商品を、どう買うのか」を把握しやすくなります。

それらの購買データをもとに消費行動を分析し、売り場の改善やサービス開発を進めることによって競争力をさらに増すことができるというわけです。

他にも、オンラインで注文した商品をドライブスルーで受け取れるように、一部店舗では専用のカウンターを設置しました。店舗内の専用ロッカーで商品を受け取ることもできます。

これら一連の取り組みは、

・買物を手早く済ませたい

・購入した商品を車から降りずに受け取りたい

という顧客の要望に応えるためです。

さらには、店内にタブレット端末を設置し、オンラインで買い物ができる「タッチゲット」コーナーの導入も進めています。家電や家具を中心とした約8,000の商品を取り扱っており、店内に在庫がない商品はオンラインで購入が可能です。

現時点では一部店舗のみの運用に留まっていますが、イオンの中期経営計画によると、ネットショップなどにおける「デジタル事業」の売上を以下のように設定しています。

- 2019年度 700億円

- 2025年度 1兆円(約14.3倍)

※参考:2021~2025年度 中期経営計画(イオン株式会社)

各地で「イオン生活圏」を構築し、売上を大きく伸ばすためにも、これからオムニチャネル化が全国にどんどん広がる見込みです。

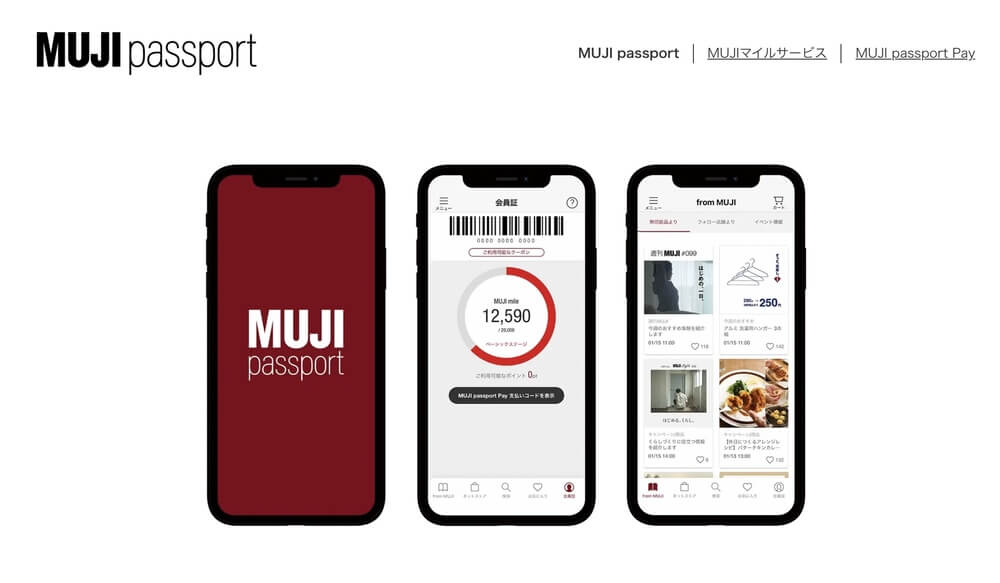

無印良品

「無印良品」を展開する良品計画は、他社よりも先駆けてオムニチャネルを推進し、大きな成果を上げている企業の一つです。

良品計画は、創業当時から「顧客の声を商品開発に活かす」取り組みを続けています。そのような姿勢が企業文化に根付いているため、オムニチャネルや新しいコミュニケーションツールの導入にも積極的でした。

2013年5月にはスマホアプリ「MUJI passport」をリリースし、実店舗とネットをつなぐサービスとして展開を進めています。

MUJI passportの最大の特徴は、独自のマイルサービスです。

- 店舗にチェックインしたとき

- 店頭やネットで買い物をするとき

- MUJI Card(クレジットカード)で支払いをするとき

- 良品計画に向けて意見や要望を投稿したとき

など、さまざまなシーンでマイルが貯まる仕組みを作り、マイル数に応じてお得なポイントを還元できるようにしました(例. 2万マイル → 200ポイント = 200円相当)。

また、誕生日特典やクーポンのプレゼント、キャンペーン情報の発信、商品レビューの投稿・閲覧など、ユーザーの購買体験を向上する機能を数多く盛り込んでいます。

その結果、アクティブユーザーはどんどん増え続け、アプリのダウンロード数は国内で累計2,451万に到達(2021年8月時点)。

※参考:企業情報 ー 数字で見る良品計画(良品計画)

これにより、顧客満足度や売上の向上はもちろん、実店舗とネットでのユーザー活動を一元化し、さらに正確なデータの収集・分析ができるようになりました。

また、顧客の姿がよく見えるようになったことで、顧客ごとに最適な情報を出し分けたり、価格の最適化をしたりなどのマーケティング施策が可能になりました。

ビックカメラ

家電量販店のビックカメラは、オムニチャネルによってEC売上高を伸ばしている企業です。

実店舗とECの融合を積極的に進めており、2020年に電子棚札(デジタル表示されたプライスカード)を店頭に本格導入しました。

電子棚札であれば柔軟な価格設定が可能であり、ECのレビュー件数や評価なども表示できます。つまり、店舗で商品に触れながらEC上の情報も参考にできるという、「両者のいいとこ取り」をしたような購買体験を提供できるというわけです。

さらには、「ビックカメラ公式アプリ」を起動したスマホを電子棚札に触れるだけで、購入者のより詳しいレビューや商品情報、在庫なども確認できます。

このように家電量販店におけるデジタルシフトをリードするビックカメラは、近年の流行り病によるEC需要の高騰も受け、EC事業を大きく伸ばしました。

▼ビックカメラグループのEC売上高(2020年9月〜2021年2月期)

- EC売上高:803億円(前同比124.7%)

- EC化率:19.1%

※参考:ビックカメラの連結EC売上は24%増の803億円、EC化率は19.1%【2021年中間期】

また、グループの物流拠点となる船橋センターの増床も進めています。EC倉庫の面積は、従来比1.7倍にまで拡大しました。

今後も実店舗とECの価値を融合させ、将来的にはグループ連結のEC売上高2,000億円を目指すとのことです。

※参考:2020年8月期第2四半期決算説明資料(ビックカメラ)

赤ちゃん本舗

赤ちゃん本舗(アカチャンホンポ)は、セブン&アイ・ホールディングスグループのベビー用品専門店で、都心部のファミリー層に特化したオムニチャネル戦略を展開しています。この戦略は、店舗での購入体験とECサイトの便利さを組み合わせ、顧客のニーズに応えることを目的としています。

例えば、赤ちゃん本舗の店舗では、専用タブレットを設置して、商品の検索から注文、配送手続きまでを可能にしています。顧客は実際に商品を確認した後、その場でタブレットを使用して注文し、商品は最短で翌日自宅に配送されます。このサービスにより、小規模店舗でも在庫を持たずに、幅広い商品ラインナップを提供できるようになっています。

また、ECサイトと実店舗の在庫情報を一元化しています。これにより、店舗に在庫のない商品の購入が可能になり、販売機会の損失を減少させています。

さらに公式アプリを利用して、赤ちゃん本舗のポイントと、親会社であるセブン&アイグループのセブンマイルの両方を貯めることができます。これにより、グループ内でのクロスプロモーションを実現し、消費者の来店動機を作り出しています。

赤ちゃん本舗のオムニチャネル戦略は、顧客のさまざまなニーズに応えるため実店舗とECを巧みに融合させることによって、消費者に便利で安心な買い物体験を提供し続けています。

JINS

※引用:JINS公式オンラインショップ

JINSは、実店舗、ECサイト、公式アプリ、LINE公式アカウントを連携し、顧客がいつでも・どこでも・どんな方法でもメガネを購入・利用できる環境を提供しています。

例えば、公式アプリでは、顧客が購入したメガネの保証書や度数情報を一括管理し、メンテナンス時期や視力測定時期の通知、AIを活用したバーチャル試着などの機能を提供しています。

また、デジタルコマースとして、商品の良さを伝えることを重視し、オフラインとオンラインを連携させたスムーズな体験を提供しています。

特に、度数情報のデジタル管理を通じて、ECサイトでもスムーズな購入プロセスを実現しています。また、新たなサービス「CLICK&GO」も導入し、オンラインで商品選択から決済まで完了させ、店舗で待ち時間なく受け取れる仕組みを提供しています。

最近では、JINSは自社で開発した接客用AIアプリ「JINS AI」を導入し、顧客の質問に対して商品提案を行います。

また、Google CloudのBIツール「Looker」とLINEを連携させ、顧客情報を基にしたマーケティング施策を展開。例えば、新店舗のプロモーションにおいては、より効果的なクーポン配信を行っています。

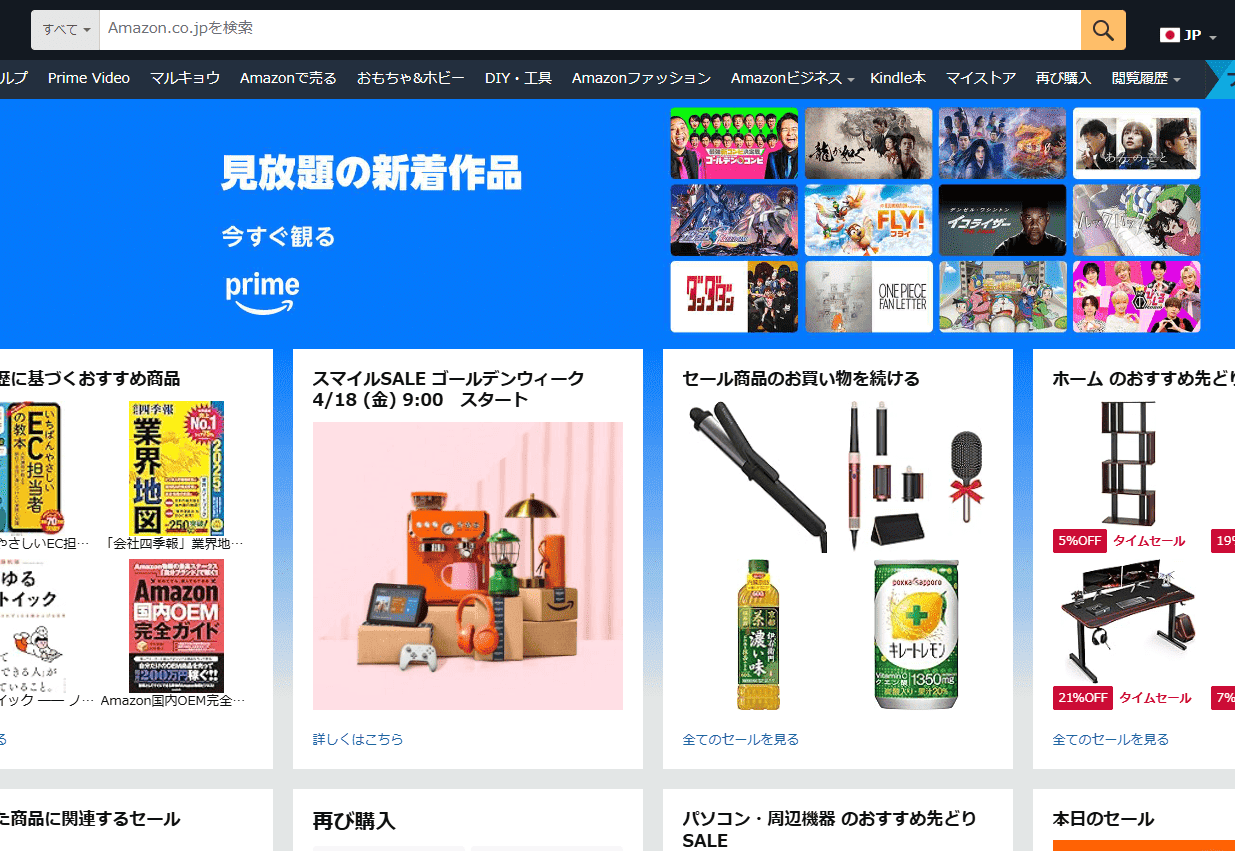

Amazon

※引用:Amazon公式サイト

Amazonはオンラインプレゼンスの強さと効率的な配送ネットワークをフル活用し、一貫した顧客体験を提供しています。同社は高度なテクノロジーとデータ解析を活用して、ユーザーの購買行動を予測し、個人に最適化された製品レコメンデーションを行っています。

また、Amazon Primeや迅速な配送サービスも同社のオムニチャネル戦略の一環で、多くのユーザーに利便性を提供しています。

Amazonはテクノロジーと物流の強みを活かし、オンラインとオフラインのシームレスな統合を実現しています。

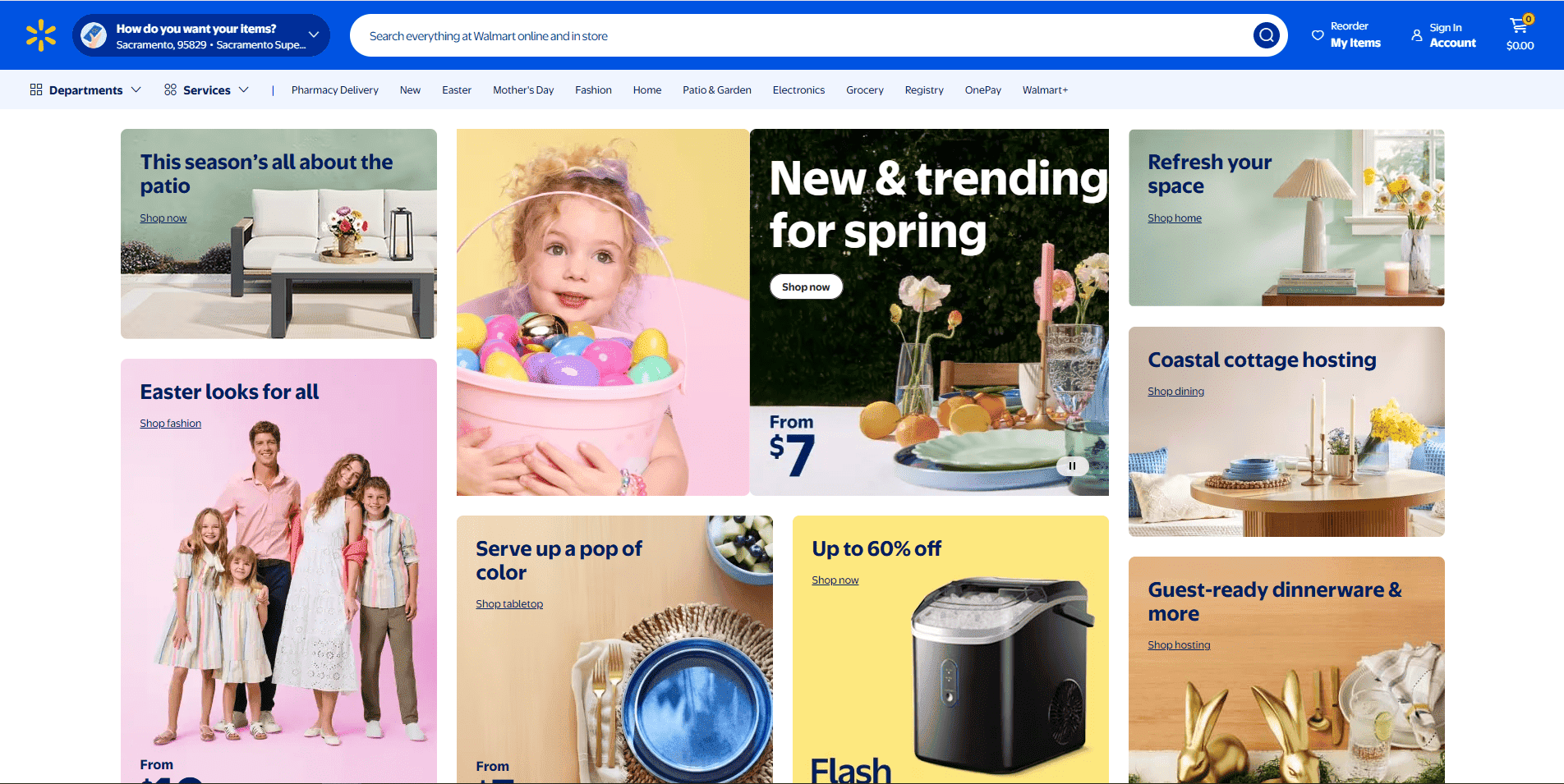

ウォルマート

※引用:ウォルマート公式サイト

ウォルマートは既存の大規模な店舗網を有効活用し、オンライン販売との組み合わせを強化しています。同社は「オンライン購入・店舗受取」や「カーブサイドピックアップ」などのサービスを提供し、顧客がオンラインで注文を完了した後、近隣の店舗で商品を受け取ることができるようにしています。

これにより、顧客はネットショッピングの便利さと実店舗の即時受取のメリットを享受できます。

ウォルマートは豊富な店舗網を活用し、オンラインとオフラインのチャネルを連携させることで、顧客に最適な購買体験を提供しています。

ZARA

※引用:ZARA公式通販サイト

ZARAのような企業は、顧客データを一元管理し、様々なチャネルでの購買履歴や行動データを活用してパーソナライズされた提案を行うことで顧客満足度の向上を図っています。

また、ZARAは先進的な在庫管理システムを通じて、顧客体験を大幅に向上させています。在庫管理の効率化により、店頭およびオンラインでの商品の即時入手が可能となったことで顧客満足度の向上に繋がっています。

例えば、ZARAはリアルタイムで在庫状況を管理し、店舗間の在庫をシームレスに連携させることで、顧客が欲しい商品を最短時間で手に入れられるようにしています。また、ZARAのアプリでは、自分の最寄りの店舗で在庫があるかどうかを即座に確認できる機能も提供しています。

これにより、顧客は商品在庫の心配をすることなく、スムーズな購買体験を享受できるのです。

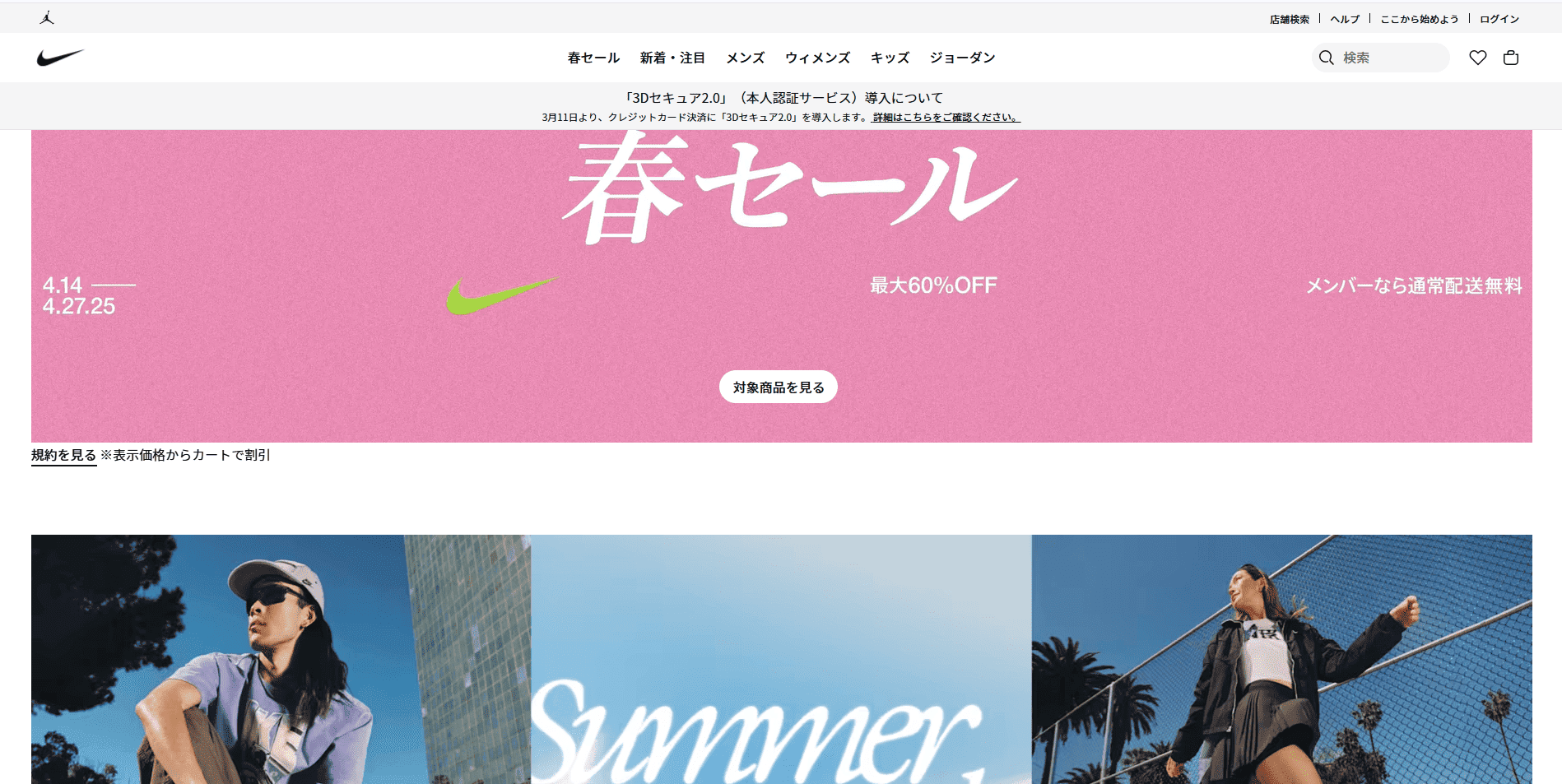

Nike

※引用:ナイキ公式サイト

パーソナライゼーションと顧客接点の統合を進めるNikeは、顧客一人ひとりに合った体験を提供することに注力しています。顧客は自分に合った商品やサービスを求めており、こうした個別化により顧客満足度やロイヤルティが大幅に向上するのです。

Nikeの具体的な取り組みとしては、専用アプリを通じてユーザーの活動データを収集し、そのデータを基に個別のトレーニングプログラムや商品推薦を行っています。

これにより、ユーザーは必要な情報をタイムリーに受け取ることができ、非常に高い満足度を得ることができます。また、店舗でもアプリと連動してカスタマイズ商品を提供し、オムニチャネル戦略を実現しています。

このようなパーソナライゼーション戦略によって、顧客はより個別化されたサービスを享受でき、Nikeも長期的な顧客関係を築くことが可能になります。

最近では、デジタルと店舗を融合させた「House of Innovation」を展開しています。

この店舗では、欲しい商品が見つかったら、アプリでバーコードやQRコードを読み取り、アプリ上で商品を選択して試着希望のボタンを押すと、スタッフが試着室までその服を持ってきてくれるサービスを展開し、オムニチャネル戦略の最先端として話題を集めています。

詳しくは以下のURLからご覧ください

https://www.nike.com/jp/house-of-innovation

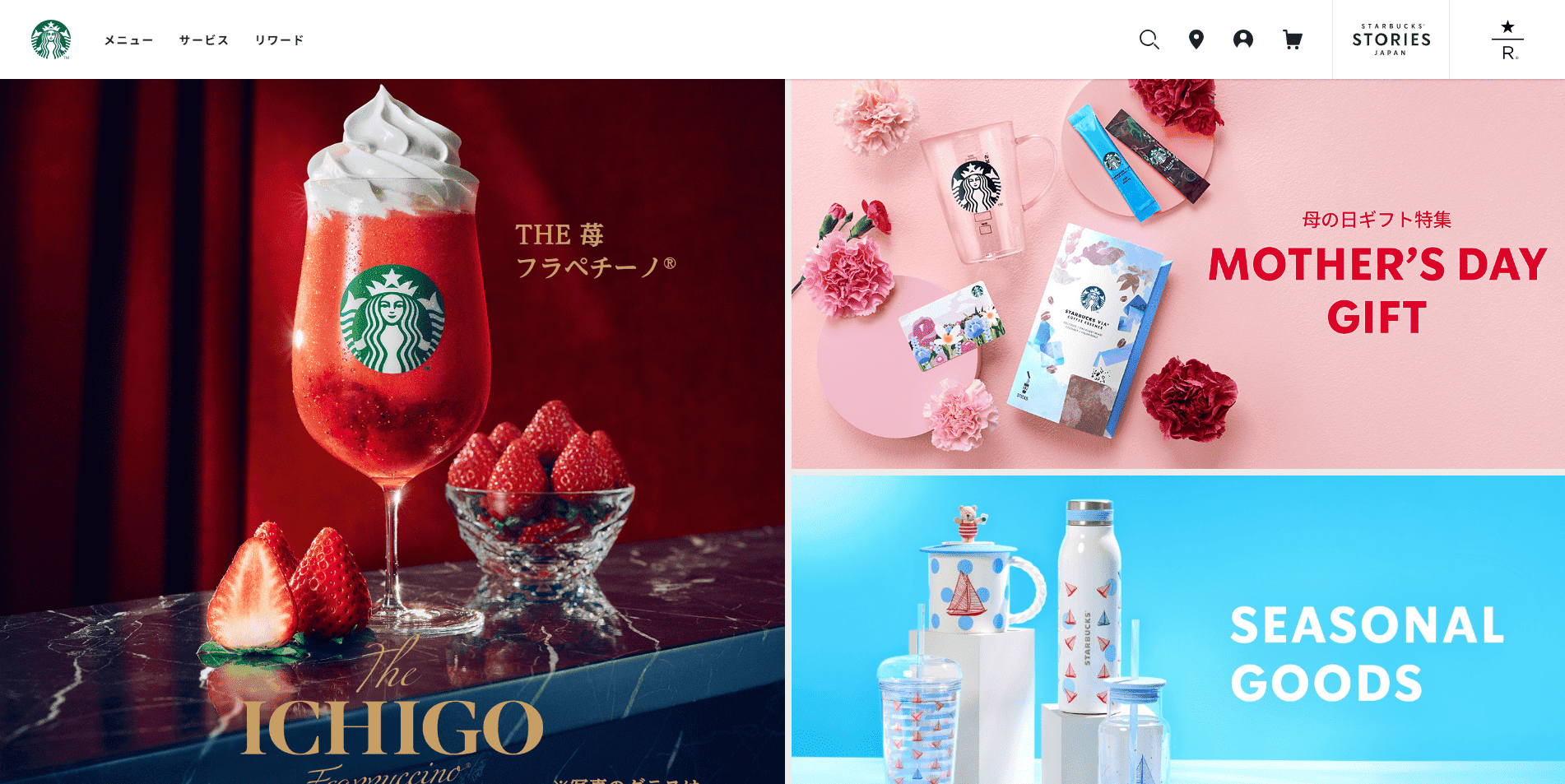

スターバックス

※引用:スターバックス公式サイト

スターバックスは、顧客体験を向上させるためにアプリと店舗の連携を強化しました。これにより、デジタルツールと物理店舗を統合し、顧客が店舗での購入プロセスを円滑に進められる仕組みを提供しています。

例えば、スターバックスのアプリを通じて事前に注文を行い、店舗で待ち時間なく商品を受け取ることができます。また、アプリでは店舗の位置情報やプロモーション情報も提供されており、顧客がスマートに買い物を楽しむことができます。

現在では、月間アプリユーザー数が日本のみで500万人以上、コンテンツランキングではプロモーション情報とポイント情報の閲覧数が上位を占めており、店舗に来店した時にアプリを開いてプロモーションなどを利用する。といった顧客にスムーズな購買体験を提供しています。

このように、オムニチャネル戦略の一環として、アプリと店舗の同期は、顧客の利便性を高め、購買体験を一段と向上させる手段として非常に効果的です。

ヨドバシカメラ

※引用:ヨドバシカメラ公式通販サイト

ヨドバシカメラのオムニチャネル戦略は、アプリと配送を通じての戦略に強みがあります。

アプリを通じた戦略では、ユーザーがアプリを登録した場合、下記のサービスを展開しています。

- 店舗でクレジットカードを使用して支払う際、ヨドバシゴールドポイントの還元率を通常の8%から現金と同じ10%に引き上げ

- 店舗で購入した取り寄せ商品や持ち帰りが難しい商品の配送料を全国無料で提供

- 通販サイトで無料提供している「ヨドバシ・ドット・コム会員お買い物プロテクション」サービス(1万円を超える高額商品を購入日から90日間無料で補償するもの)を店舗購入商品にも適用

このようにアプリ内ではなく、ECサイトや店舗にキャンペーンを付与したことで、他のチャネルと連携した購買体験を実現しています。

また、実店舗の在庫をリアルタイムでオンラインと共有する「ワンストックシステム」があります。これにより顧客はウェブサイトで商品の在庫状況を確認でき、近隣店舗での受け取りや当日配送サービスを利用できます。特に注目すべきは「ヨドバシエクストリーム配送サービス」で、東京23区内など一部地域では最短1時間での配達を実現しています。

このような店舗、アプリ、ECサイト全てに強みを持たせるようなオムニチャネル戦略を行った結果、ライバル企業はもちろん、他の業界も模範とするようになり、オムニチャネル戦略を代表する成功事例になっています。

K-ブランドオフ

※引用:K-ブランドオフ公式通販サイト

K-ブランドオフは、ブランド品の買取・販売を行う大手リユース企業として、実店舗とデジタルプラットフォームを融合したオムニチャネル戦略を展開しています。

K-ブランドオフのオムニチャネル戦略の核となるのは、実店舗とオンラインの在庫情報の一元管理システムです。これにより、顧客はECサイトやアプリで全店舗の商品在庫をリアルタイムで確認でき、気に入った商品を最寄りの店舗で試したり、オンラインで購入して店舗で受け取ったりすることが可能になっています。

他の会社と異なるのは、買取プロセスにおいても、オンライン予約からスタートし店舗で査定・買取を完了する流れや、宅配買取サービスなど、顧客の都合に合わせた選択肢を提供していることです。

また、接客アプリを用いた購買体験も特徴的です。この接客アプリではSNSや店舗、ECサイトの情報を全て統合管理しているため、例えば来店してきたお客様に対してスタッフが接客アプリを用いて最適な商品を提案することを実現しています。

事例インタビューはこちらから

リユース事業を展開するK-ブランドオフがW2 Unifiedを導入、 EC×リアル店舗の相乗効果で生み出す新たな顧客体験を実現

ニトリ

※引用:ニトリ公式通販サイト

ニトリのオムニチャネル戦略は「住まいの豊かさを世界の人々に提供する」という企業理念に基づき、実店舗とオンラインの垣根を取り払った統合的な顧客体験の創出に重点を置いています。

具体的な取り組みとして、「ニトリアプリ」を通じた店舗とオンラインの連携があります。アプリでは実店舗の商品在庫確認、バーコードスキャン機能による詳細情報の閲覧、過去の購入履歴の管理などが可能になっています。

また「ニトリネット」では3Dビューアーやコーディネートシミュレーション機能といった、アパレル業界で大手企業が取り入れている手法を提供し、家具の配置や組み合わせを視覚的に確認できるようにしています。

物流面では「ラストワンマイル戦略」として自社配送網の整備を進め、家具の配送から組み立て、設置までをシームレスに行うサービスを展開。オンラインで購入した商品の店舗受け取りや、店舗で見た商品のオンライン注文など、チャネル間の相互送客を促進しています。

さらに、最近ではライブコマースにも力を入れています。配信内では季節やトレンドに合った商品をスタッフが紹介し、その商品のクーポンを発行するといった流れになっています。

そのクーポンは店舗やECサイトでも利用可能なため、ユーザーは気になる商品のライブを視聴したらクーポンが貰えて、好きな時にどんな場所でも利用することができる。といった満足感の高い顧客体験を提供しています。

AIR DO

※引用:AIR DO公式通販サイト

エアドゥ(AIR DO)のオムニチャネル戦略は、北海道を拠点とする地域航空会社としての特色を活かしながら、デジタルと実店舗の連携によって顧客体験の向上を図っています。

同社はECサイト、モバイルアプリ、空港カウンター、電話予約センター、そして旅行代理店などの多様なチャネルを通じて、シームレスな顧客接点の構築に取り組んでいます。

具体的な施策として、「My AIRDO」アプリの機能が挙げられます。このアプリでは航空券の予約・変更だけでなく、チェックインや搭乗口案内、マイレージ管理などをワンストップで提供し、旅行前から搭乗後までの一貫したデジタル体験を実現しています。

また、AIR DOの独自ポイントシステム「AIRDOポイント」は、航空券、機内サービス、ECサイト、チケット、パートナー店舗といった、オンライン・オフライン双方で利用できるため、シームレスな購買体験を可能としています。

その他、「どさんこ割」などの北海道在住者向け特別運賃や、季節限定の観光プランをオンラインと実店舗の双方で展開し、北海道の魅力をオムニチャネル戦略を資料して発信しています。

事例インタビューはこちらから

AIRDOポイントをECサイトと連携しオムニチャネル化を実現! 顧客体験価値の最大化で初年度から年間EC売上数千万を達成!

ファンケル

※引用:ファンケル公式通販サイト

ファンケルのオムニチャネル戦略は、実店舗展開とデジタル戦略を融合させ、顧客一人ひとりに寄り添ったパーソナライズされた体験の提供を目指しています。

具体的な施策として、顧客データベースの一元管理による「ワンカスタマー戦略」があります。店舗、オンラインショップ、コールセンターなど異なるチャネルでの購買履歴や肌診断データを統合し、顧客の状態や嗜好に合わせた商品提案を可能にしています。

特に「FANCLメンバーズアプリ」は購入履歴管理だけでなく、肌状態の記録や使用中の商品の使用期限通知など、美容や健康のライフログツールとしての機能や、店舗とECサイトの商品を購入すると溜まるポイントプログラムなど、顧客満足度の高い体験をオムニチャネル戦略を通して提供しています。

店舗では、美容カウンセリングや肌測定など専門的なサービスを提供するとともに、オンラインで予約した商品の店舗受け取りや、店舗で受けたカウンセリング結果に基づくオンラインでの継続購入など、チャネル間の相互送客を促進しています。

ホリコーポレーション

株式会社ホリ・コーポレーション(タイヤ1番.com)は、実店舗と複数のECモール(Amazon、楽天市場など)に加え、自社ECサイトを運営するオムニチャネル戦略を展開しています。

具体的な施策としては、ECモールやECサイトで購入した顧客向けに全国の提携取り付け店を選べる取付サービスの提供。そして顧客のニーズに合わせた最適な商品提案を可能にする自社ECサイトの検索エンジンの構築が挙げられます。

特に予約取付システムでは、サイトから全国の店舗へ予約することが可能なため、商品の購入と取り付けを同時に行え、全国の取り付け店舗とシームレスに連携できる顧客体験を提供しています。

株式会社ホリ・コーポレーションのご担当者様へのインタビュー記事は以下からご確認できます。

関連記事:車部品を自社ECサイトで販売管理! 「タイヤ1番.com」がお客様の利便性を最大化させる絞り込み検索をECシステムで実現

焼肉トラジ

※引用:焼肉トラジオンラインストア

焼肉トラジは、単なる価格競争に依存せず、独自の顧客体験戦略を構築しています。これには、実店舗とEC、アプリを統合したオムニチャネル戦略が大きく貢献しています。

例えば、実店舗とECでの顧客データや在庫を一元管理しています。これにより、顧客がどこで買い物をしても同じ体験を得られるようにしています。

また、公式アプリの導入により、顧客情報の収集と利用が容易になり、個々に合わせたサービスを提供することが可能になっています。具体的にはアプリを通じて顧客に特化した情報やオファーを提供することで、顧客のロイヤリティを高めています。

アプリについては、累計5万件のアプリダウンロードを達成し、ECサイトや店舗での連携によるポイントシステムを通じて、顧客の満足度とリピーターを増やしています。これにより、店舗での接客やサービスの質を高め、顧客体験を深化させることができています。

上述の戦略により、トラジはブランドの一貫性を保ちつつ、顧客のニーズに応じた接客とサービスを、オンライン・オフラインの両方で実現しています。

トラジのご担当者様へのインタビュー記事は以下からご確認できます。

関連記事:店舗×EC・アプリの連携で新たな顧客体験と相互送客を実現! 焼肉トラジが仕掛ける“再訪問”を促すEC戦略

アルペン

※引用:アルペン公式オンラインショップ

アルペンは、全国約400店舗・会員1,500万人・1,000万SKUを横断する大規模なオムニチャネル基盤を見直し、実店舗とECの壁を完全に解消することで顧客体験の革新に成功しています。

具体的にはEC基盤とアプリ基盤の見直しです。

EC基盤では大規模リプレイスを実施し、店舗・EC・顧客・コンテンツのデータを一元管理する仕組みを確立しました。これにより、中古ゴルフクラブのEC販売や店舗端末からのインストア注文が可能となり、実店舗の接客力とECの利便性を融合させています。

さらに、ECサイトとオウンドメディア「アルペングループマガジン」を統合し、約4,000本の記事と商品を紐づけたメディアコマースを展開することで、情報提供から購買までシームレスな体験を実現しています。

アプリ基盤では、店舗連携アプリ「プレーヤーズパスポート」を導入し、オフラインとオンラインの顧客データを統合しました。店頭での口頭値引きをデジタルクーポン化することでデータ収集を実現し、ダウンロードユーザーの約半数が継続利用するという高い定着率を達成しています。

アプリからECサイトへの流入も主要チャネルに次ぐ規模となり、幅広い年代層の利用拡大に成功しています。

また、靴のEC企業ロコンドと資本・業務提携を締結し、「AlpenGroupオンラインストア」を開設しました。ロコンドの配送ノウハウを活用することで、送料無料で最短翌日配送を実現し、実店舗で在庫切れの商品を翌日自宅に届けるサービスを提供しています。

これらの取り組みにより、サイト更新や施策反映の内製化を推進し、スピーディーな改善とコスト削減を両立させています。今後は全チャネルの行動データやAIを活用し、より一人ひとりに最適化した提案を展開することで、さらなる顧客ロイヤリティの向上を目指しています。

アルペンのご担当者様へのインタビュー記事は以下からご確認できます。

関連記事:あらゆる顧客接点を統合する大規模リプレイスでOMO改革! アルペンが描く“欲しい瞬間に応える”EC戦略と仕組み化

事例から学ぶオムニチャネル成功のポイント4選

上記の事例を踏まえた上で、実際にオムニチャネルを導入・運用する場合、どのようなポイントを押さえればよいのでしょうか。

本記事では、主に4つのポイントを紹介します。

- 提供したい価値や体験を明確にする

- 中長期的なロードマップ策定

- 横断的に管理できるシステムを導入する

- 社内全体の意識を統一する

それぞれ一つずつ紹介します。

提供したい価値や体験を明確にする

オムニチャネル戦略の成功には、提供したい価値や顧客体験を明確に定義することが出発点となります。これは単なる複数チャネルの連携ではなく、顧客のジャーニー全体を通じて一貫した価値を提供するビジョンを描くことになります。

例えば、「どこでも同じ品質のサービスを受けられる安心感」や「パーソナライズされた提案による時間短縮」など、顧客にとっての本質的な価値を定義することで、各チャネルの役割や連携方法が明確になります。

このポイントを意識しない場合、単に最新技術を導入しただけの表面的な連携に終わりがちです。チャネル間で矛盾したメッセージや体験が生じ、顧客の混乱や不信感を招く恐れがあります。

また、各部門が異なる目標を持ってチャネル戦略を展開することで、全体最適ではなく部分最適に陥る危険性があります。

ポイントとしては、顧客調査を徹底し、実際のニーズやペインポイントを把握すること、競合分析により自社の独自性を明確化すること、そして複数の顧客セグメントに対応できる柔軟なバリュープロポジションを構築することが挙げられます。

最終的には「なぜオムニチャネルが必要か」という根本的な問いに、顧客視点で答えられることが重要です。この明確なビジョンが、次のステップである中長期ロードマップ策定の基盤となります。

中長期的なロードマップ策定

オムニチャネル戦略における中長期的なロードマップ策定は、短期的な成果を生み出しながらも、最終的なビジョンに向けた一貫性のある発展過程を描く必要があります。

効果的なロードマップには、技術導入のタイミング、組織体制の変革、顧客コミュニケーション戦略など、複数の側面を包含した総合的な計画が求められます。特に重要なのは、各段階での達成目標とKPIを明確にし、進捗を測定可能な形で設計することです。

ポイントとしては、まず「クイックウィン」と呼ばれる短期間で成果を出せる施策を特定し、早期に成功体験を積み重ねることが重要です。特に先行企業の事例研究から学び、自社の状況に合わせたカスタマイズを行うことで、より現実的で実行可能なロードマップを策定できます。

横断的に管理できるシステムを導入する

各販売チャネルやタッチポイントを統合し、一貫した顧客体験を技術的に支えることができる横断管理可能なシステムを導入しましょう。具体的には、顧客データプラットフォーム(CDP)、統合在庫管理システム、ECプラットフォーム、そして各システムを連携させるAPIなどの技術インフラが含まれます。

理想的なシステムは、顧客が複数のチャネルを行き来しても一貫したプロフィール認識と体験を提供し、企業側には統合された顧客インサイトと業務効率化をもたらします。特に重要なのは、リアルタイムなデータ共有と分析が可能なアーキテクチャの設計です。

システム導入をしない場合、「サイロ化」と呼ばれる情報の分断状態が継続し、顧客は各チャネルで異なる対応を受けることになります。

例えば、オンラインで閲覧した商品を店舗で問い合わせても店員が情報を把握していない、オンラインと店舗で価格やポイント還元率が異なるなどの問題が発生します。

また、システム導入は技術的な問題だけでなく、組織的な問題でもあるため、IT部門とビジネス部門の緊密な連携体制の構築が不可欠です。将来の拡張性や新技術への対応を見据えた柔軟なアーキテクチャ設計を心がけることで、長期的な競争力を維持することができます。

社内全体の意識を統一する

オムニチャネルは部署戦略ではなく、経営戦略になります。そのため社内意識の統一は、異なる部門や役割を持つ従業員全体が同じビジョンと目標に向かって協働するための組織文化づくりをする上で重要です。

これは単なる情報共有を超え、「顧客中心」という価値観を組織全体に浸透させ、部門間の壁を取り払う取り組みです。

社内全体の意識統一がない場合、各部門が自部門の成果のみを追求する「サイロ思考」が残存し、オムニチャネル戦略の根幹である統合的アプローチが形骸化します。例えば、ECサイトと実店舗が競合関係にあると認識されると、顧客の送客や情報共有に消極的になり、結果として顧客体験の分断につながります。

ポイントとしては、まず経営層自らがオムニチャネルの重要性を体現し、一貫したメッセージを発信し続けること、部門を超えた人事交流や研修を通じて相互理解を深めることが挙げられます。

また、成功事例を積極的に社内共有し、具体的なモデルケースとして提示することも効果的です。評価指標についても、チャネル別の売上だけでなく顧客満足度や生涯価値など、全社的な視点での指標を重視することで、部門間の協力を促進できます。

特に現場スタッフの声を定期的に集め、戦略やシステムの改善に活かす双方向のコミュニケーション体制の構築が、持続的な意識統一には不可欠です。

ECサイトのオムニチャネル化なら「W2 Unified」

※引用:W2 Unified公式サイト

もしオムニチャネルの導入を検討するなら、

・実現コスト:70%削減

・導入期間:50%短縮

・導入実績:1,100社以上

の実績を持つECプラットフォーム「W2 Unified」がおすすめです。

本来負担するはずだったコストを大幅に削減できるうえに、実際に稼働するまでの期間も短縮できるため、より早く成果を上げることが可能です。

その理由は、オムニチャネル戦略に必要なデータ管理基盤とツールを1パックで提供できるからです。個別にシステムを契約して運用するのではなく、「W2 Unified」がそれらのシステムをまとめて担うことで、効率化とコスト削減を実現しているというわけです。

また、「W2 Unified」には1000種類を超える機能が標準搭載されているだけでなく、オムニチャネル向けに以下のような機能も提供可能です。

・顧客情報や受注情報などの統合管理および連携

・店舗での受取対応

・オフラインからの注文登録、問合せ管理システム

・ネイティブアプリ

・SNS連携

・One To Oneコミュニケーションツール

・豊富な決済連携

実際、「W2 Unified」を導入した

・gelato pique(ジェラートピケ)様

・SNIDEL(スナイデル)様

では、データ連動や在庫の最適化などを進め、より良い顧客体験の提供を実現しています。

製品に関する詳細は以下W2 Unifiedのサービスページからご確認できます

W2 Unifiedは、商材ジャンルを問わず多様な商品の販売に対応した中大規模事業者向けのECプラットフォームです。実店舗とECの在庫・顧客情報のリアルタイム連携や、消費者向け・法人向けが混在するEC運営も一元管理できます。

さらに、柔軟なカスタマイズ性により、事業戦略や運用フローに合わせた理想的なECサイト構築を実現します。

オムニチャネルについてよくある質問

オムニチャネルについてよくある質問をまとめました。

- オムニチャネル、マルチチャネル、O2O、OMOとの違いは?

- オムニチャネルのメリットは?

- オムニチャネルのデメリットは?

これらの質問に一つずつ回答していきます。

①オムニチャネル、マルチチャネル、O2O、OMOとの違いは?

「オムニチャネル」は、すべてのチャネルを連携・統合し、シームレスな購入体験を提供する販売戦略です。例えば、実店舗やECサイトで共通のポイントを利用できたり、顧客データを一元化して適切なマーケティングを行ったりできます。

「マルチチャネル」は、複数のチャネルを持つこと自体を指した言葉であり、オムニチャネルのように各チャネルの連携はされていません(それぞれ独立した状態)。

「O2O(Online to Offline)」は、オンライン(WebサイトやSNSなど)の情報発信で集めた見込み客を、オフライン(実店舗)に誘導して購入を促す施策のことをいいます。

「OMO(Online Merges with Offline)」は、オンラインとオフラインの区別をなくし、顧客視点でより良い体験を設計する戦略です。オムニチャネルと似た概念ではありますが、オムニチャネルは各チャネルを連携して販売する「企業視点の戦略」という違いがあります。

以下の記事ではOMOについて詳しく解説しています。

ぜひこちらも合わせてご覧ください。

関連記事:OMOとは?O2O、オムニチャネルの違いや具体的施策6つを紹介

②オムニチャネルのメリットは?

オムニチャネルのメリットとしては、主に以下の3点が挙げられます。

- シームレスな購買体験を提供することで、顧客満足度の向上や売上拡大を見込める

- 在庫を適切にコントロールすることで、機会損失を削減できる

- 顧客データや購買データを収集・分析することで、戦略立案や商品開発に活かせる

また、オムニチャネルを取り入れている企業の数はまだそこまで多くないため、導入することで他社との大きな差別化も図れます。

ECと店舗との連携については以下記事で詳細を解説しています。

③オムニチャネルのデメリットは?

オムニチャネルのデメリットとしては、主に以下の2点が挙げられます。

- オムニチャネルのシステム導入・構築に大きなコストがかかる

- 顧客にサービスを認知・利用してもらうための工夫が必要

ただ、「W2 Unified」では

・実現コスト:70%削減

・導入期間:50%短縮

の実績があります。

また、オムニチャネル導入による成功事例も多々あるため、認知獲得について気になる場合はご相談ください。