オムニチャネルとは?O2Oとの違いやメリット、戦略を成功させるための手順を解説

オムニチャネルとは?O2Oとの違いやメリット、戦略を成功させるための手順を解説

近年、消費者の購買行動はますます多様化しており、企業は複数のチャネルを通じて顧客と接点を持つことが求められています。その中で注目されているのが「オムニチャネル」です。

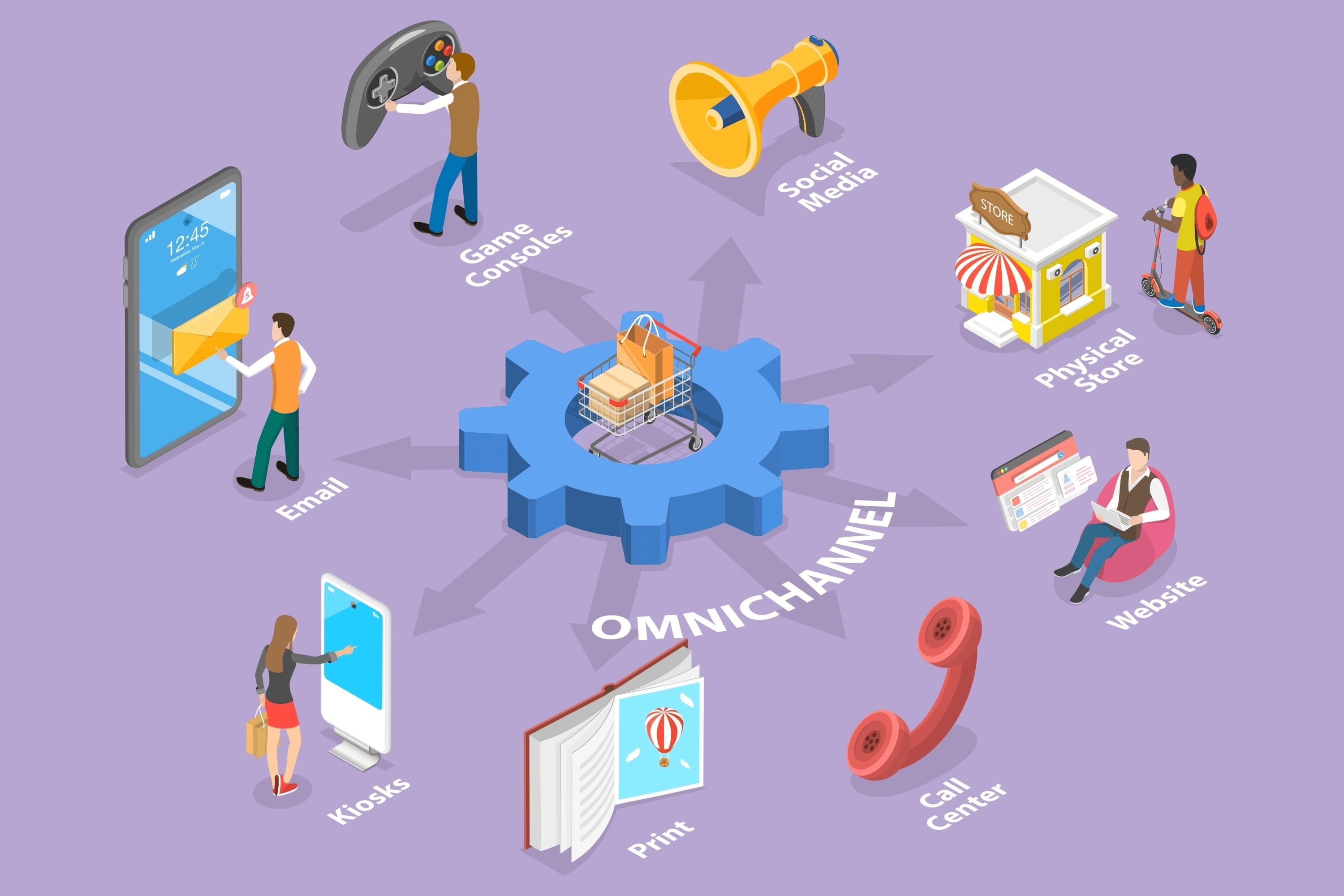

オムニチャネルとは、顧客がどのチャネルを利用してもシームレスで一貫した体験を提供する戦略であり、オンラインとオフラインの壁を取り払うことが特徴です。

本記事では、オムニチャネルの基本的な概念や注目されている背景、類似する用語との違い、メリットについて詳しく解説します。また、オムニチャネル化を進めるための手順や成功事例を紹介します。

W2は、「ECサイト/ネットショップ/通販」を始めるために必要な機能が搭載されているシステムを提供しています。

数百ショップの導入実績に基づき、ECサイト新規構築・リニューアルの際に事業者が必ず確認しているポイントや黒字転換期を算出できるシミュレーション、集客/CRM /デザインなどのノウハウ資料を作成しました。

無料でダウンロードできるので、ぜひ、ご活用ください!

※本資料は上記バナーからのみダウンロードできます。

オムニチャネルとは

オムニチャネルとは、企業が顧客とのあらゆる接点(チャネル)を統合し、シームレスで一貫性のある顧客体験を提供する戦略です。「オムニ(omni)」はラテン語で「すべて」を意味し、複数のチャネルが互いに連携する仕組みを表しています。

オムニチャネルでは、実店舗、Eコマース、モバイルアプリ、SNS、コールセンターなど、すべての顧客接点が一元管理され、顧客情報や購買履歴が共有されます。これにより、顧客がどのチャネルを利用しても、一貫した体験と情報を得ることができます。

具体例として、アパレルブランドのオムニチャネル戦略では、顧客がスマートフォンでアイテムを閲覧し、「在庫確認」ボタンを押すことで、最寄り店舗の在庫状況を確認できます。また店舗で試着後、その場で購入するかアプリで後日注文など、取捨選択が可能なことや、自宅配送や店舗受け取りを選択でき、返品は店舗またはオンラインで対応しています。

オムニチャネルが注目されるようになった背景

オムニチャネルが注目を集めるようになった背景には、テクノロジーの進化と消費者行動の変化という2つの大きな潮流があります。

スマートフォンの普及は特に大きな転換点となりました。2010年代初頭からスマートフォンが一般消費者に広く普及したことで、消費者はいつでもどこでも情報にアクセスできるようになり、購買行動が劇的に変化しました。実店舗で商品を見てからオンラインで価格を比較する「ショールーミング」や、オンラインで情報収集してから店舗で購入する「ウェブルーミング」といった行動が一般化しました。

また、AIやビッグデータ分析技術の進化により、複数チャネルのデータを統合して顧客一人ひとりに最適化したパーソナライズドマーケティングが可能になったことも、オムニチャネル戦略の有効性と実現性を高めました。

日本においては、オムニチャネルの概念は2010年代初頭に注目され始めました。それ以前の「マルチチャネル」では、複数の販売チャネルが独立して運営されていましたが、2020年の新型コロナウイルス感染症の拡大が、オムニチャネル化を一気に加速させました。

外出制限の中でECの需要が急増し、それまでオンラインに消極的だった企業も対応を余儀なくされました。同時に、実店舗の価値も再認識され、デジタルとフィジカルを融合させた新しい顧客体験の創出が重要視されるようになりました。

さらに、Z世代やミレニアル世代といったデジタルネイティブ世代の台頭も重要な要因です。彼らはオンラインとオフラインの境界を意識せず、SNS、実店舗、ECサイト、アプリなど、あらゆるチャネルを自在に行き来する消費行動を示します。

このように、テクノロジーの発展、消費者行動の変化、競争環境の激化、新型コロナウイルスの影響、そして新世代の台頭といった複合的な要因が重なり、企業はチャネルの枠を超えた一貫した顧客体験を提供するオムニチャネル戦略に注目するようになったのです。

その他、現在のEC業界のトレンドを知りたい方は以下の記事で解説しているので、

この機会にぜひご覧ください。

マルチチャネルやクロスチャネル、似ている単語との違い

オムニチャネルは、シングルチャネル、マルチチャネル、クロスチャネルを経て進化した概念ですが、似ている言葉が多いため、内容が混同されがちです。

ここでは、オムニチャネルと類似した用語との違いについてご紹介します。

シングルチャネル

シングルチャネルは、企業が顧客とのコミュニケーションや販売において単一の経路のみを使用する戦略です。

例えば、実店舗のみでビジネスを展開する地元の書店や、オンラインショップのみで商品を販売するDtoC企業が該当します。

シングルチャネルの強みは、一つの経路に集中投資できることで経営リソースを効率的に活用できる点にあります。一方、オムニチャネルは複数の販売・接点チャネルを統合し、シームレスな顧客体験を提供する戦略です。

シングルチャネルがチャネル単体で完結するのに対し、オムニチャネルはチャネル間の境界を取り払い、どのチャネルからでも同質のサービスを受けられる点が大きな違いです。

マルチチャネル

マルチチャネルは、企業が複数の販売・接点チャネルを並行して運用する戦略ですが、各チャネルが独立して機能している状態を指します。

例えば、百貨店が実店舗、カタログ通販、オンラインショップをそれぞれ別々のシステムで運営し、顧客情報や在庫管理も個別に行っているケースです。

顧客は複数の選択肢を持ちますが、チャネル間の連携はなく、それぞれで完結した体験となります。

対してオムニチャネルは、これらの複数チャネルを統合し、顧客がどのチャネルを利用しても一貫した体験を得られるよう設計されています。

例えばスターバックスでは、モバイルアプリで注文と支払いを済ませてから店舗で商品を受け取る「モバイルオーダー」や、ロイヤルティプログラムがオンラインと店舗で共通して利用できます。

マルチチャネルが「複数の選択肢を提供する」ことに重点を置くのに対し、オムニチャネルは「シームレスな顧客体験の創出」を目指す点が本質的な違いです。

クロスチャネル

クロスチャネルは、マルチチャネルの発展形として、複数のチャネル間で部分的な連携を実現した戦略です。例えば、アパレルブランドがオンラインで購入した商品の返品を実店舗でも受け付けたり、実店舗で在庫切れの商品をオンラインで注文できるようにするなど、チャネル間の相互補完的な機能を提供します。

しかし、すべてのチャネルが完全に統合されているわけではなく、顧客データやマーケティング施策は依然としてチャネルごとに管理されていることが多いです。

一方、オムニチャネルはさらに進化した形で、すべてのチャネルが完全に統合され、顧客がどのチャネルを利用しても同一のブランド体験を得られることを目指します。クロスチャネルが「チャネル間の部分的な連携」であるのに対し、オムニチャネルは「すべてのチャネルの完全統合」を実現している点が最大の違いです。

O2O

O2O(Online to Offline/Offline to Online)は、オンラインとオフラインの顧客行動を相互に誘導する戦略です。

例えば、飲食店がSNSでクーポンを配布して実店舗への来店を促したり、QRコードを店内に設置してオンライン会員登録を促進するなど、二つの世界を橋渡しする取り組みが該当します。

O2Oの主な目的は、オンラインの集客力とオフラインの体験価値を組み合わせて、両チャネルの売上を相乗的に拡大することにあります。

一方、オムニチャネルはより包括的な概念で、オンラインとオフラインの区別自体を曖昧にし、顧客にとっての「ブランド体験」を一元化することを目指します。

例えば、セブン&アイ・ホールディングスのomni7では、セブンイレブンやイトーヨーカドーなどのグループ店舗やネット通販を横断して、商品の受け取りや返品、ポイント付与などがシームレスに行えます。

O2Oが「オンライン・オフライン間の相互送客」に焦点を当てるのに対し、オムニチャネルは「あらゆる接点での一貫したブランド体験の提供」を目指す点が本質的な違いです。

ユニファイドコマース

ユニファイドコマースは、オムニチャネルの実現に向けたテクノロジー面での統合を強調した概念です。

具体的には、販売チャネルや顧客接点を支えるシステム基盤(ECサイト、POSシステム、在庫管理、CRM等)を一元化し、データとプロセスを統合することを指します。

例えば、アパレルブランドのZARAでは、単一のプラットフォーム上で店舗の販売データ、オンラインの購買データ、在庫データなどを一元管理し、どのチャネルからの注文でも同じ在庫から出荷できる仕組みを構築しています。

これによりリアルタイムの在庫確認や、店舗間・チャネル間の在庫移動が効率化されます。

オムニチャネルが「顧客体験」の観点からチャネルの統合を捉える顧客中心の概念であるのに対し、ユニファイドコマースは「テクノロジーとバックエンドシステム」の統合に焦点を当てた、より技術的・運用的な概念といえます。

つまり、ユニファイドコマースはオムニチャネル戦略を実現するための技術的基盤と位置づけられ、オムニチャネルという目標に対する手段や実装方法を示す概念だと言えるでしょう。

ユニファイドコマースについて、より知りたい方は以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひお読みになってはいかがでしょうか。

オムニチャネルのメリット

オムニチャネルを導入すると、企業や顧客双方にとって様々なメリットが期待できます。

以下から、メリットを4つご紹介します。

顧客満足度やリピート率が向上

オムニチャネルは、顧客が複数の販売チャネルを自由に行き来しながら、一貫した購買体験を得られます。

例えば、スマートフォンで商品情報を確認し、実店舗で商品を手に取り、その後タブレットで注文するといった購買行動がシームレスに行えます。

また、購入履歴や顧客情報がチャネル間で共有されるため、どのチャネルを利用しても同じレベルのパーソナライズされたサービスを受けられます。顧客はストレスなく自分のライフスタイルに合った購買方法を選択できるため、顧客体験が向上し、満足度やブランドロイヤルティが高まります。

これにより継続的な関係構築が可能となり、リピート購入率の向上と顧客生涯価値の最大化につながります。

在庫管理の効率化

オムニチャネルでは、実店舗やECサイト、倉庫など異なる場所にある在庫を一元管理することができます。

これにより、ある店舗で品切れの商品があっても、別の店舗や倉庫から商品を取り寄せて顧客に提供することが可能になります。

また、需要予測の精度が向上し、各チャネルに最適な在庫量を配分できるため、過剰在庫や機会損失のリスクが低減します。

さらに、各店舗の在庫状況をリアルタイムで把握できるため、効率的な在庫補充計画が立てられ、物流コストの最適化にもつながります。結果として、全体的な在庫効率が大幅に向上し、経営効率化に貢献します。

機会損失の削減

オムニチャネルを実施すると、顧客の購買意欲が高まったタイミングで確実に商品を提供できます。

例えば、店頭で在庫切れの書籍をその場でオンライン注文し、自宅配送または店舗受け取りを可能にすることや、オンラインで見つけた商品を最寄りの店舗で確認したい顧客向けに、店舗在庫検索機能や取り置きサービスの実施がオムニチャネル環境で可能です。

このようなチャネル間の連携により、「今欲しい」という顧客の要望に柔軟に対応できるため、販売機会の損失を最小限に抑えられます。また、顧客の購買パターンを分析し、適切なタイミングでプロモーションを行うことで、潜在的な需要を喚起することも可能です。

休日にオンラインで閲覧した商品を平日に店舗で購入するなど、顧客の生活リズムに合わせた購買行動をサポートすることで、購入機会を最大化し、売上向上に貢献します。

データの統合管理や分析が可能

オムニチャネルの大きな強みは、異なるチャネルから得られる顧客データを統合して分析できる点です。

例えば、店舗での購買履歴、オンラインでの閲覧行動、アプリの使用状況などのデータを統合し、顧客の好みや購買パターンを詳細に分析することが可能です。

これにより、オンラインでスキンケア製品を閲覧した顧客に、店舗で関連商品のサンプルを提供するなど、チャネルを横断したパーソナライズされたマーケティングが実現します。

また、顧客の購買行動の全体像を把握できるため、効果的な商品開発や品揃え最適化にも活用できます。各チャネルのパフォーマンス分析により、投資効果の高い領域への資源配分も最適化できます。

その他、顧客の声やフィードバックを一元管理することで、サービス改善のヒントを得られ、継続的な顧客体験の向上につながります。このようなデータドリブンな意思決定が可能になることで、ビジネス全体の競争力強化に貢献します。

オムニチャネル戦略を成功させるための手順

オムニチャネル戦略を成功させるためには、いくつかの段階を経ることが必要です。その中で特に重要なステップについて詳しく説明します。

ロードマップの策定

オムニチャネル化を進める上で初めに取り組むべきことは、戦略的なロードマップを作成することです。これは、企業全体のビジョンと目標を明確にするための重要な手順です。まずは、自社のビジネスモデルや顧客の行動を深く分析し、オムニチャネルによってどのような価値を提供したいのかを考えます。

さらに具体的なステップとして、目標達成に向けたアクションプランを練り上げ、各ステップについてのタイムラインや責任者を設定します。また、外部の市場動向や技術革新にも柔軟に対応できるよう、定期的な計画レビューを組み込むことも必要です。

顧客体験の可視化と改善

次に行うべきはカスタマージャーニーマップの構築です。ここでは、顧客が購入に至るまでに体験するすべての接点を詳細にマッピングし、それぞれの接点での顧客の感情や満足度を分析します。ペルソナを具体化し、顧客がどのチャネルを利用し、どの瞬間に満足または不満を感じているのかを理解することが目標です。

これにより、顧客が体験するすべての接点を最適化し、継続的な改善を図ることができるようになります。顧客の声を積極的に取り入れ、常に最新の情報でカスタマージャーニーマップを更新し続けることが求められます。

内部体制の強化と人材育成

オムニチャネル戦略を実践するためには、内部体制の整備が不可欠です。これには、組織構造の再整理や、従業員のスキルアップを図るトレーニングの実施が含まれます。特に、マルチチャネルに対応できる人材の育成が重要です。

また、オムニチャネルをサポートするためのITシステムやデータ管理ツールの導入も検討が必要です。顧客データを一元管理し、リアルタイムで情報を共有できる環境を整備することで、精度の高いサービス提供が可能となります。

継続的な評価と改善への取り組み

オムニチャネル戦略の効果を最大化するためには、定期的に実施した施策の成果を測定し、継続的に改善点を見出すことが重要です。ここでは、KPI(重要業績評価指標)を設定し、顧客満足度や売上、リピート率といった指標を通じて目標達成度を測定します。

定期的に効果を分析し、それに基づくアクションプランを立案することで、持続的な成長を促進します。顧客体験やチャネル間の連携における問題点が見つかった場合には、迅速に対応策を実施し、戦略をさらに洗練します。

会社全体での協力体制の構築

オムニチャネル戦略をしっかりと実践するためには、企業内のすべての部門が協力し合う体制を築くことが不可欠です。部署間の連携を強化し、情報共有を促進することで、一貫性のある顧客サービスを提供します。

また、評価制度の見直しを行い、全社的なマーケティング戦略において協力し合う文化を醸成することも重要です。部門間の競争よりも、協力による総合的な成果を評価する体制を導入しましょう。

ここまで説明してきたように、オムニチャネル戦略を成功させるには、多角的な視点からの取り組みが必要です。自社の強みや弱みを理解し、顧客に対して何を提供できるかを考慮したマーケティング戦略を練ることが成功の鍵となります。

オムニチャネル化によって新たな顧客体験を創出し、競争優位性を確立することで、ブランド価値と顧客忠誠度を高められるでしょう。詳しいノウハウや事例については、関連する資料を参考にしてさらに理解を深めてください。

オムニチャネル化している企業の成功事例

ここでは、さまざまな取り組みを行い、オムニチャネル化をすでに成功させている企業の事例を紹介します。

ABC-MART

シューズ販売のABC-MARTは、国内だけでも1000店舗以上(2020年2月現在)を展開し、ECサイトも手がける企業です。

ABC-MARTは、直営店舗の多さを活かした「店舗受け取りサービス」を活用して成功しています。

このサービスでは、顧客はECサイトで欲しい商品を選んだあと、最寄りの店舗で商品を試着してから実際に購入するかどうかを決められます。

また、実店舗で在庫を用意できない場合でも、ECサイトの在庫があれば直接自宅まで配送できるシステムも整えています。

このように、オムニチャネル化をしたことで、在庫切れによる機会損失を減らした結果、年間で1億5000万円もの売り上げアップに繋がっています。

無印良品

画像元:無印良品公式オンラインストア

無印良品の運営元である良品計画では、オムニチャネルの活用のために「MUJI passport」というスマートフォンアプリを提供しています。

このアプリを使えばECサイトでの買い物ができるほか、スマートフォンの位置情報から近くの店舗を検索して「フォロー」したり、欲しい商品の在庫があるかどうかを確認したりできます。

また、実店舗での会計時にアプリのバーコードを提示すれば、事前に登録した配送先に商品を届けてもらうことも可能な配送サービスを提供しています。

さらに、「MUJIマイル」と呼ばれるポイントプログラムでは、買い物をするたびにポイントを貯めることができ、「ステージ」と呼ばれる会員ランクがアップしたときや誕生日月にはさらにポイントが付与されます。

単に利便性を高めるだけでなく、顧客をファンに変えるための仕組みまでを統合したことが成功の秘訣だといえるでしょう。

スターバックス(Starbucks)

スターバックスは2014年頃に会員サービスアプリの「Starbucks Rewards™」を立ち上げました。

そのアプリを使って2つのオムニチャネル戦略を実行し成功しています。

1つ目に実店舗に来店する前に決済を終了できる仕組みを作ったことです。

この仕組みはアプリから商品を事前にオーダーすることで、レジに並ばなくても商品が届くようにしたことで、お客様の利便性を向上させました。

2つ目に実店舗とECサイトどちらでも利用できるポイントの発行です。

これはお客様が決済する際に会員証を提示することで商品金額に合わせてポイントを貯めれる仕組みになります。

総じて、アプリを通じて実店舗の利便性はもちろん、ECサイトの利用率が向上していることからオムニチャネル戦略が成功しているといえるでしょう。

ヨドバシカメラ

家電量販店として全国展開をしているヨドバシカメラは、実店舗とECサイトを利用したオムニチャネル戦略で成功しています。

具体的には、ヨドバシカメラは全国の実店舗を活用して、オンラインで注文した商品を最短2時間で受け取れる「ヨドバシエクストリーム」サービスを展開したことで、お客様はオンラインの利便性と実店舗の即時性を両方享受できるようになりました。

また、ヨドバシカメラは会員制度を通じてオンラインとオフラインの顧客データを一元管理しています。これにより、顧客の購買履歴や行動データを基にしたパーソナライズされたサービスの提供が可能となり、顧客満足度の向上につながっています。

さらに、オムニチャネルの導入事例について知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

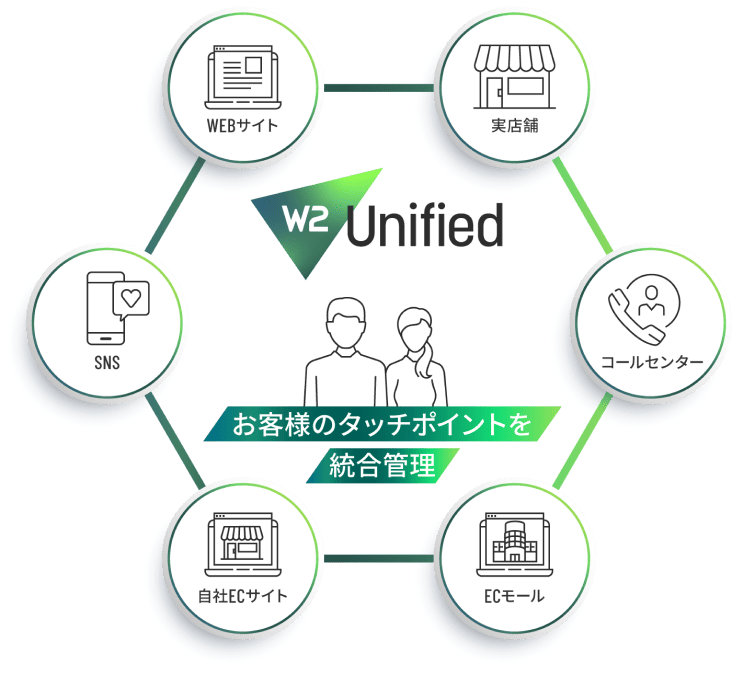

オムニチャネルを実現するならW2 Unified

オムニチャネル化をご検討中の事業者様には、W2 Unifiedの導入をおすすめします。

- 公式URL:https://www.w2solution.co.jp/w2_unified/

- 運営会社:W2株式会社

- 導入実績:アサヒビール株式会社 / 株式会社WOWOWコミュニケーションズ / 株式会社マッシュスタイルラボ など

W2 Unifiedは、オムニチャネル戦略に特化したECプラットフォームとして、オンラインとオフラインの顧客接点を完全に統合し、一元管理するプラットフォームです。

このプラットフォームを活用することで、ECサイトと実店舗の顧客データや購買履歴を連携させ、一人ひとりのお客様に最適化されたパーソナライズされた購買体験を実現できます。

標準機能として搭載されている店舗受取(BOPIS)やPOS連携、SNS連携といった機能は、オムニチャネル戦略を即座に展開するための強力なツールとなり、事業全体の売上向上を強力に後押しします。

また、複数のECサイトやブランドを展開している企業様にとっても、W2 Unifiedなら一元管理による効率的な運用と横断的なマーケティングが可能になり、業務効率の大幅な改善につながります。

これらの特長から、W2 Unifiedはオムニチャネル化を希望する事業者にとって、顧客体験価値の向上と売上成長、業務効率化を同時に実現できる強力なプラットフォームと言えるでしょう。

まとめ

販売経路が多様化する現在において、オムニチャネル化は顧客との関係性を改善し機会損失のリスクを抑える有効な手段のひとつですが、効果を得るまでにはある程度時間がかかってしまいます。

PDCAを回し、改善を行うため予算やリソースは必要になってきます。また、導入後の効果を高めるには、部門間で分断されがちな情報を統合し、実店舗やECサイトといった違いを相乗効果に変えていくための施策が欠かせません。

社内のインフラやシステム、マーケティングやサービス内容の見直しを通して、企業としての成長戦略を再確認しましょう。

なお、本記事の内容をより詳しく掘り下げた資料として、「【成功事例付き】オムニチャネルの重要性と手法を徹底解説」を用意しています。

資料は無料でダウンロードできるので、オムニチャネルの導入を検討している方は、ぜひあわせてご一読ください。