近年、デジタル技術の進化とともに、D2C(DtoC)というビジネスモデルが注目を集めています。しかし、「単なるネット通販(EC)と何が違うのか?」「B2Cとはどう違うのか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

本記事では、D2Cの正しい定義やメリット、成功するためのマーケティング戦略、そして業界別の成功事例を網羅的に解説します。これからD2C事業を立ち上げたい方や、既存のEC事業をブランド化したい方は、ぜひ参考にしてください。

この記事の監修者

神戸大学在学中にEC事業を立ち上げ、自社ECサイトの構築から販売戦略の立案・実行、広告運用、物流手配に至るまで、EC運営の全工程をハンズオンで経験。売上を大きく伸ばしたのち、事業譲渡を実現。

大学卒業後はW2株式会社に新卒入社し、現在は、ECプラットフォーム事業とインテグレーション事業のマーケティング戦略の統括・推進を担う。一貫してEC領域に携わり、スタートアップから大手企業まで、あらゆるフェーズのEC支援に精通している。

D2C(DtoC)とは?

D2C(Direct to Consumer / ディートゥーシー)とは、メーカーやブランドが、Amazonや楽天などの巨大モールや小売店といった「仲介業者」を介さずに、自社のECサイトを通じて直接消費者に商品を販売するビジネスモデルのことを指します。

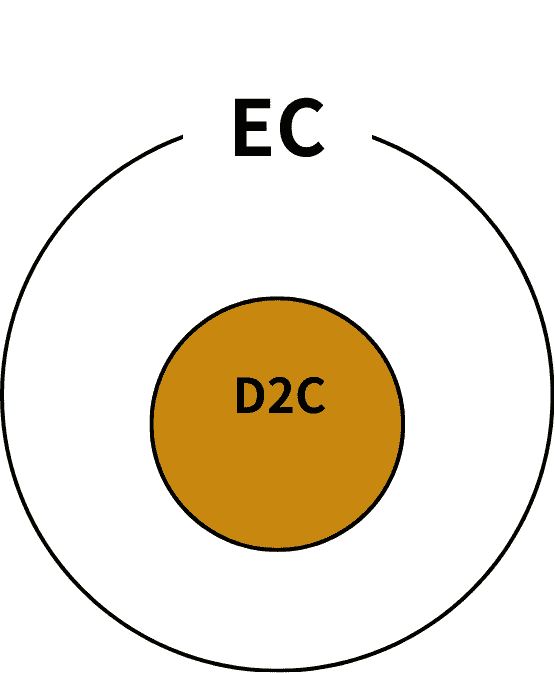

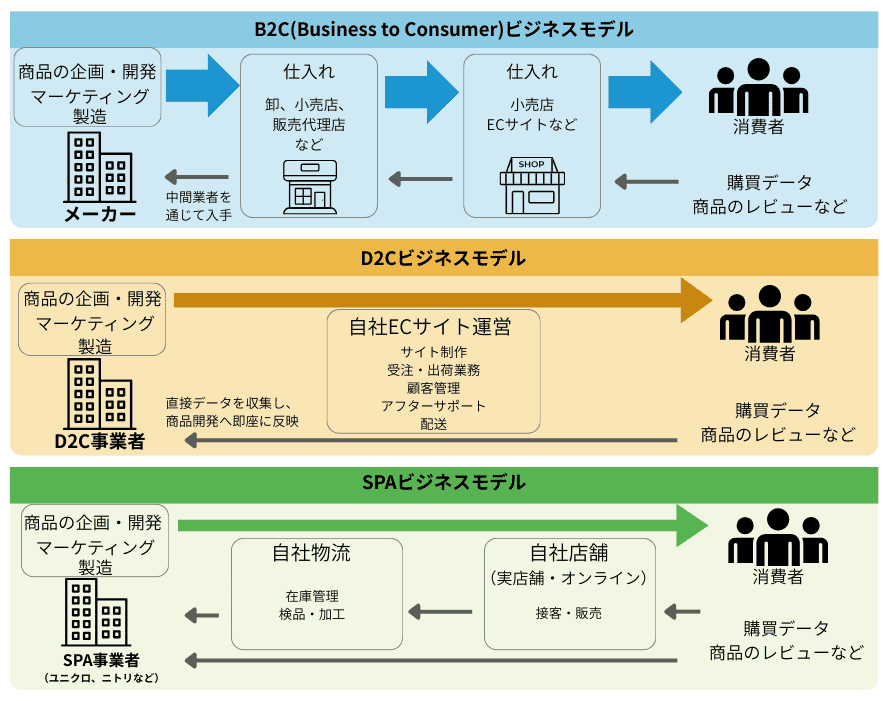

EC・B2C・SPAとの違い

よく混同される言葉との違いを図解を用い整理します。

EC(E-Commerce)との違い

ECは「電子商取引(ネット通販)」の総称です。対してD2CはECという大きな枠組みの中の一つの「販売手法」を指します。D2CとECのビジネスにおける決定的な違いは、商品を販売する場所だけではなく、「ブランドが直接消費者とつながり、世界観や体験を共有する」点にあります。

B2C(Business to Consumer)との違い

B2Cは「企業対消費者」の取引全般を指す言葉です。対してD2Cは、B2C取引の中でも「製造者が直接、消費者に売る」という特定の形態を指します。

SPA(製造小売)との違い

ユニクロやニトリに代表されるSPA(Speciality store retailer of Private label Apparel)もD2Cと同じく「製造から販売まで」を行います。決定的な違いとして、D2Cは「オンラインを主戦場とし、顧客データを活用して関係性を築く」点にあります。

D2Cでは、単に商品を売るのではなく、SNSやオウンドメディアを通じて「ブランドのストーリー」や「世界観」を伝え、顧客を「ファン」に変えることが最大の特徴です。

D2Cが注目される理由

なぜ今、多くの企業がD2Cに参入しているのでしょうか。その背景には市場と消費者の大きな変化があります。

拡大するD2C市場規模

D2C市場は世界的に急成長を遂げています。Global Insight Servicesの調査レポートによると、世界のD2C(Direct-to-Consumer)市場は、インターネット普及率の向上と、パーソナライズされたショッピング体験への需要増加により、今後も堅調な拡大が予測されています。

参照元:Direct-to-Consumer (D2C) Market Size, Share, Growth, Trends and Forecast

日本国内に目を向けても、その成長は顕著です。 過去の調査データでは、国内D2C市場は2020年時点で約2兆2,200億円規模とされていましたが、2025年には3兆円規模に達すると予測されていました。 さらに長期的な視点では、2030年時点で約3兆4,000億円にまで拡大する可能性が示唆されています。

現在(2026年2月)の市場動向を見ても、この予測通り、あるいはそれ以上のペースでD2C化が進んでおり、従来の流通モデルを超えた成長分野であることは間違いありません。

参照元:「デジタルD2C」市場は2025年に3兆円へ。2020年は2兆2200億円と予測【売れるネット広告社調べ】

では、なぜこれほどまでにD2Cが注目され、広がっているのでしょうか? その背景には、以下の要因があります。

インターネット普及とECの台頭

最大の要因はインターネットの普及です。これにより、企業は従来のように物理的な店舗や中間業者を介さず、直接顧客とつながることが可能になりました。

特にECの台頭によって、顧客は「いつでも・どこでも」商品やサービスを購入できるようになり、企業側もこの変化を活かしてD2Cモデルを採用するようになっています。また、SNSやオンライン広告の発展により、企業はターゲット層に向けてブランドのメッセージや価値観を直接伝えられるようになりました。

消費者行動の変化(Z世代・SNS経由購買の増加)

近年は消費者行動の変化もD2C拡大を後押ししています。特にZ世代を中心に、InstagramやTikTokなどのSNSを通じて商品を知り、そのまま購入に至るケースが急増しています。

従来のようにテレビCMや雑誌広告で認知するのではなく、SNS上の口コミやインフルエンサー発信が購買行動の大きなきっかけとなっているのが特徴です。

デジタル広告費の高騰とD2Cの相性

Web広告費が高騰する中、企業は「一度買って終わり」の単発的なビジネスモデルでは利益を出しづらくなっています。SNSで顧客とつながり、リピート購入を促すことでLTV(顧客生涯価値)を高められるD2Cは、高騰する集客コストへの対抗策としても注目されています。

また、近年のトレンドとして、実店舗を持つ企業がECへ参入するだけでなく、EC発のD2Cブランドが実店舗を展開する動きも加速しています。 オンラインとオフラインの垣根を超えた販売戦略が必要不可欠となっています。

参照元:米D2Cブランドが実店舗展開を加速、EC売上高は前年同期比29.7%増の261億7000万ドル【2021年Q2】

D2Cの特徴とメリット

D2Cは、企業が仲介業者を介さずに直接消費者に商品を販売するビジネスモデルです。ブランドと顧客が直接つながることで、他の販売モデルにはない独自の強みを発揮できます。

1.独自の世界観を構築できる

D2Cでは、自社ECサイトやSNSを通じて販売するため、ブランドの世界観を自由に表現できるのが大きな強みです。

例えば、商品のデザインやパッケージ、ECサイトや広告のビジュアル、発信するメッセージなどを統一し、一貫性のあるブランディングが可能になります。

従来の小売販路やAmazonなどのモールでは、他社商品と並べられ価格競争に巻き込まれがちです。しかしD2Cであれば、サイトデザインから梱包、同梱物に至るまで、すべてをブランドの「世界観」で統一できます。これにより、顧客にブランドの価値観やストーリーを直接伝えることができ、価格以外の価値で選ばれるようになります。

2. 顧客・購買データの活用が可能

D2Cでは、自社ECサイトを運営することで、顧客の購買履歴や行動データを直接収集し、分析することができます。これにより、売れ筋商品の把握、ターゲット層の特定、リピート率の向上といったマーケティング施策を効果的に行うことができます。

例えば、どの年代・性別の顧客が多いのか、どの商品がリピート購入されているのかといったデータを活用することで、よりターゲットに適した商品開発やプロモーションが可能になります。

また、パーソナライズド広告やメール配信を行い、個々の顧客に合った情報を届けることで、リピート率やLTV(顧客生涯価値)最大化につなげることもできます。

3. 中間マージンを削減し、利益率を改善できる

D2Cのビジネスモデルは、卸業者や小売店などの中間業者を介さず、メーカーが顧客に直接商品を販売する仕組みです。そのため、従来の流通モデルで発生していたマージンや手数料を削減でき、利益率を高めやすいという特徴があります。削減したコストを、原材料の品質向上や商品開発、マーケティング、顧客サポートに再投資することも可能です。

実際に、約70%のD2Cブランドが、従来の小売モデルと比べて利益率の向上を実感しているというデータもあります。中間コストを抑えられることで、価格と品質のバランスを最適化しやすくなり、「高品質な商品を適正価格で提供する」ビジネスを実現しやすくなります。その結果、価格競争に巻き込まれにくく、持続的なブランド成長にもつながります。

参照元:なぜD2C(消費者直販)Eコマースが次の大きな変化となるのか?

4. 顧客とのコミュニケーションが可能

D2Cの大きな利点の一つが、顧客と直接つながり、双方向のコミュニケーションができることです。従来の小売業では、代理店や販売店を通じて商品が流通するため、ブランドと顧客の距離が遠くなりがちでした。

しかし、D2Cでは企業が直接販売を行うため、顧客の声をダイレクトに聞くことができます。

具体的には、SNSを活用した情報発信やユーザーとの交流、メールマーケティングによる特典やキャンペーンの提供、チャットサポートによる迅速な対応など、さまざまな方法で顧客とコミュニケーションを取ることができます。

こうした取り組みによって、顧客の満足度を高め、ブランドへの愛着やロイヤリティを向上させることが可能になります。

結果として、一人の顧客から得られる売上を長期的に拡大できるため、広告費や新規獲得コストを抑えながら効率的に事業を成長させることが可能になります。

5. 顧客インサイトを商品開発に活かせる

D2Cの強みは、顧客の声を即座に商品開発に活かせる点にもあります。従来の大量生産・大量流通モデルでは、市場調査から商品化までに長い時間がかかり、顧客のニーズをタイムリーに反映することが困難でした。

しかしD2Cでは、SNSの反応やレビューを通じて顧客の不満や要望をすぐに把握できるため、商品改良や新商品の企画にスピーディに反映できます。例えば、「サイズ展開が少ない」「持ち運びに不便」といった意見を踏まえて短期間で改良商品を投入すれば、顧客満足度を高めるだけでなく、ブランドの成長スピードを加速できます。

このように、顧客インサイトを活かした商品開発は、競合との差別化や顧客ロイヤリティの向上に直結し、D2Cならではの優位性を発揮する要素となります。

また、顧客のインサイトや市場、オンライン販売を活用した商品開発方法は下記でご紹介しています。

D2Cのデメリット・注意点

D2Cは多くのメリットを持つビジネスモデルですが、一方で課題も存在します。成功するためには、その特性を正しく理解し、あらかじめリスクを把握して対策を講じることが重要です。ここでは代表的なデメリット・課題を詳しく解説します。

1. 集客コストが高い

D2Cは自社で顧客を獲得しなければならないため、広告やマーケティングへの投資が大きくなりがちです。

従来の小売であれば店舗の立地や流通網によって自然と顧客が集まる面もありましたが、D2Cではゼロから顧客に認知してもらう必要があります。

特に近年はデジタル広告費が高騰しており、SNS広告や検索広告を中心とした集客コストがかさみやすくなっています。

その対策として注目されているのが、メディアコマースを活用した集客導線の設計です。オウンドメディアや記事コンテンツを通じてユーザーの悩みや関心に寄り添い、読み物から商品購入へ自然につなげることで、広告依存を抑えたオーガニックな集客が可能になります。

コンテンツを通じてブランド理解を深めた上で購買につなげることで、集客コストを抑えながらCV率の向上も期待できる点が大きなメリットです。

メディアコマースの具体的な仕組みや活用方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

2.認知獲得に時間がかかる

D2Cブランドは、既存の小売や有名ブランドに比べて知名度が低いため、市場でのポジションを確立するのに時間がかかります。特に立ち上げ当初は、ブランド名や商品の良さを消費者に知ってもらうまでに長期間の努力が必要です。

また、消費者は新しいブランドに対して信頼性を慎重に見極める傾向があります。そのため、短期間で爆発的に認知を広げることは難しく、SNSでの継続的な情報発信やインフルエンサーとのコラボレーション、顧客レビューの積み上げなど、地道な取り組みが求められます。短期的な成果を期待しすぎると、計画との乖離が発生するリスクもあります。

3.運営体制やノウハウ不足

D2Cは商品開発から製造、販売、物流、顧客対応、マーケティングまでを自社で担う必要があるため、幅広い業務領域の知識とリソースが求められます。特にスタートアップや小規模事業者にとっては、限られた人員で全ての業務をまかなうのは大きな負担となります。

例えば、在庫管理や物流オペレーションに不備があれば配送遅延や欠品が発生し、顧客満足度の低下につながります。また、マーケティングやデータ分析のノウハウが不足していると、せっかく収集した顧客データを活かしきれないまま終わってしまうケースも少なくありません。

そのため、必要に応じて外部パートナーや専門ツールを活用し、効率的に運営体制を整えることがD2C成功のカギとなります。

D2Cを成功させるためのマーケティング戦略

D2Cビジネスを成功に導くためには、単にECサイトを構築して商品を売るだけでは不十分です。「誰に、何を、どのように届けるか」という戦略が明確でなければ、数あるブランドの中に埋もれてしまいます。 特に重要となるのが、顧客が共感する「ブランドの世界観」の構築と、SNSやデータを駆使した「ファンとの関係性強化」です。ここでは、D2C特有のマーケティング戦略における2つの柱について詳しく解説します。

世界観とストーリーの一貫性

D2Cにおいて最も重要な資産は、ブランドが持つ「ストーリー」です。 「なぜその商品を作ったのか」「どのような課題を解決したいのか」という創業者の想いやブランドの哲学が、顧客のライフスタイルや価値観と共鳴したとき、初めてそのブランドは選ばれ続けます。

機能的なメリットだけを訴求しても、大手資本の類似商品との価格競争に巻き込まれるだけです。パッケージのデザイン、Webサイトのフォント、配送時の梱包、同梱するサンクスカードに至るまで、すべての顧客接点でブランドの世界観を一貫させることが重要です。この徹底された世界観こそが、顧客の感情を動かし、「このブランドだから買いたい」という指名買いを生み出す原動力となります。

より具体的なブランド構築の手順や、成功ブランドが実践しているストーリーテリングの手法については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ合わせてご一読ください。 関連記事:D2Cブランドの成功事例20選!成功させるノウハウや共通点・ポイントを解説

SNSとデータ活用によるファン形成

D2Cマーケティングの主戦場はSNSであり、その鍵を握るのはCRM(顧客関係管理)です。 従来の広告は「認知」が目的でしたが、D2CではSNSを通じて顧客と双方向のコミュニケーションを取り、エンゲージメント(親密度)を高めることが求められます。Instagramのインスタライブで商品の裏側を見せたり、X(旧Twitter)でユーザーの投稿に反応したりすることで、顧客はブランドを身近に感じるようになります。

また、自社ECサイトで得られた購買データや行動ログを分析し、「誰が、いつ、何を求めているか」を把握することも不可欠です。データに基づいたパーソナライズな提案(LINE配信やメルマガ)を行うことで、一度切りの購入者を「熱狂的なファン」へと育成する仕組みを構築しましょう。

SNS運用の具体的なテクニックや、LTVを高めるためのCRM施策については、以下の記事で網羅的に紹介しています。こちらもぜひ参考にしてください。

【業界別】D2Cの成功事例

D2Cの成功事例には、他にはどのような商品・サービスがあるのでしょうか?

ここでは、実際に市場で成功を収めているD2Cブランドを業界別に紹介します。 一口にD2Cと言っても、食品、アパレル、化粧品など、商材によって取るべき戦略は異なります。 自社の商材に近い事例を分析し、自社ブランドの成長戦略の参考にご活用ください。

食品・健康食品・サプリのD2C

カゴメ株式会社(健康直送便):コンテンツ起点でブランドを育てるEC

参照元:カゴメの通販「健康直送便」

成功事例の1つ目は、日本を代表する食品メーカー、カゴメ株式会社が展開する通販事業「農園応援」です。

同社は「トマトの会社から、野菜の会社に」というビジョンを掲げ、ECサイトを単なる販売チャネルではなく、企業の想いや生産者の声を伝える「コミュニケーションの場」と再定義しました,。以前はシステムが過度に属人化していましたが、パッケージベースで柔軟な拡張性を持つシステムへ刷新することで、業務の標準化とマーケティング基盤との連携を実現しています。

これにより、商品開発のストーリーや研究データなどのコンテンツ発信を強化し、「知る、共感、ファン化、そして購入へ」という流れを生み出し、顧客との長期的な関係構築を目指しています。

大手メーカーが挑むD2C戦略の裏側については、以下のインタビュー記事で詳しく語られています。

関連記事:“知る、共感、ファン化、そして購入へ” カゴメが描くコンテンツ起点のEC運営を、W2のシステムで脱・属人化へ

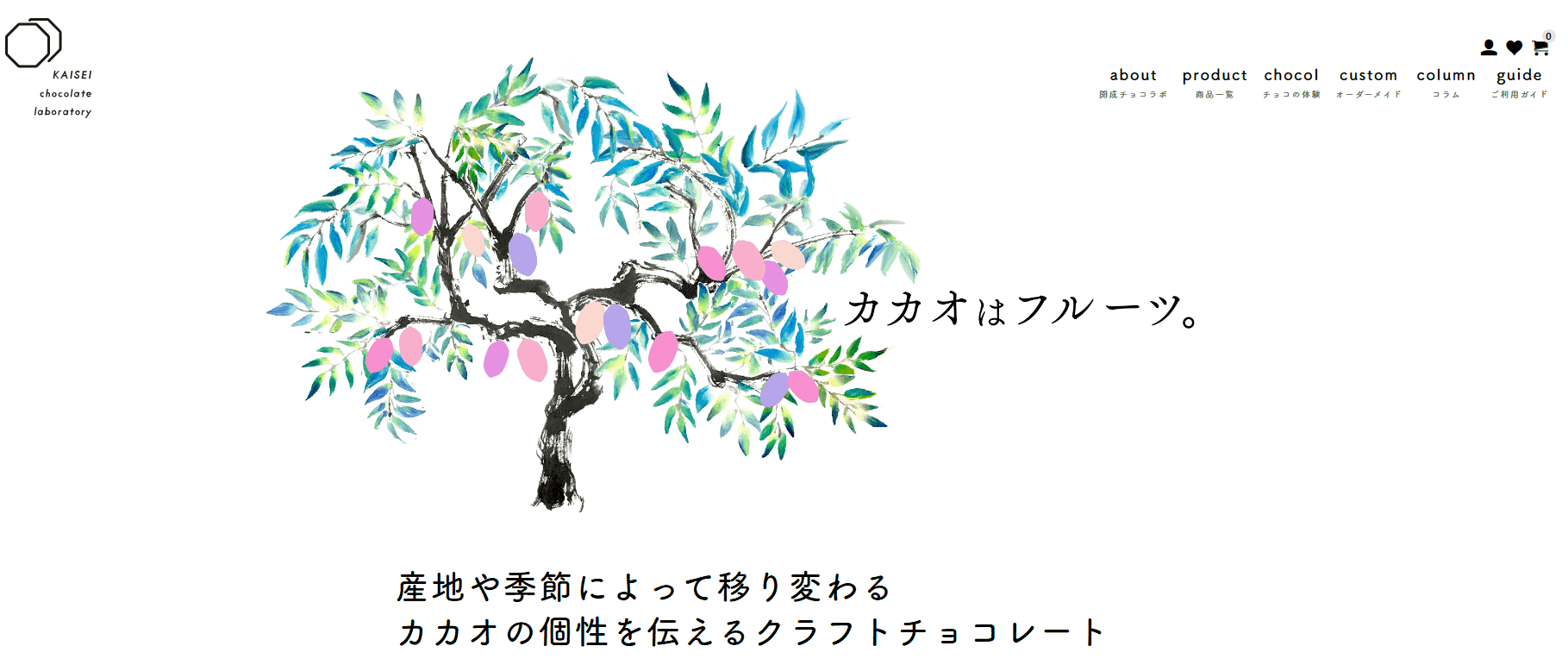

合同会社M&R:ブランドストーリーとECを融合したクラフトチョコレートD2C

参照元:KAISEI chocolate laboratory

成功事例の2つ目は、神奈川県開成町を拠点にクラフトチョコレートを展開する「合同会社M&R」です。

同社は「地域・消費者・生産者をつなぐ」をテーマに、自社ブランド「Origin」のチョコレートをD2Cで販売。産地や季節によって変化するカカオの個性を最大限に活かした製法にこだわり、アレルゲンフリーやフェアトレードを超える取引など、社会的価値を意識した商品開発を行っています。

さらに、ECサイトではブランドストーリーをコンテンツとして発信できる仕組みを構築。製造背景や農家とのつながりを伝えるコラムを通じて共感を呼び、単なる購入の場ではなく“ブランド体験”を届ける場として成長を続けています。

こちらの企業様については、以下の記事でより詳しいインタビュー内容をまとめております。ぜひ併せてご覧ください。

関連記事:チョコレート販売の新規D2C事業立ち上げ! 「W2 Repeat」でブランドサイトとECサイトの融合を実現

株式会社エリカ健康道場:定期購入(サブスク)のUI改善でCVR向上

参照元:断食道場SHOP

成功事例の3つ目は、完全無添加の酵素ドリンク「優光泉」を販売する株式会社エリカ健康道場です。

「ファスティング道場」を運営する同社は、売上の8割を占める定期購入(サブスクリプション)を強化するため、CRMに強く、定期通販に特化したシステムへリニューアルを行いました。

特に成果を上げているのが、「受注ワークフロー機能」による業務効率化です。これまで手動で行っていた受注処理を一括自動化することで、業務工数を約87%削減することに成功しました。空いたリソースを活かし、顧客属性に合わせたきめ細やかなセグメントメール配信や、同梱物の出し分けといったCRM施策を強化し、LTVの向上に取り組んでいます。

定期通販におけるCVR改善の秘訣については、以下のインタビューで詳しく公開されています。

関連記事:ECモール大賞受賞のエリカ健康道場がECカートリニューアルに W2 Repeat を選んだ理由とは

食品関連のD2Cにおけるその他の成功事例や、立ち上げ時に押さえておくべきポイントについては、以下の記事で詳しく特集しています。 ぜひ合わせてご一読ください。

▼食品全般のD2C事例や法規制についてはこちら:食品D2C攻略は成功事例5選から学ぼう!攻略ポイントも解説

▼健康食品ビジネスの成功戦略はこちら:【成功事例5選】健康食品のD2Cマーケティングで成功するポイントと注意点

▼サプリメントD2Cの立ち上げ・販売ノウハウはこちら:【徹底分析】D2Cサプリメント成功の秘訣は事例から学ぼう!

アパレル・ファッションのD2C

株式会社アイジーエー(axes femme):実店舗とECを融合させたOMO戦略

成功事例の4つ目は、フェミニンな世界観で熱狂的なファンを持つアパレルブランド「axes femme」を展開する株式会社アイジーエーです。

同社は、実店舗での知名度を活かし、店舗からECサイトへの送客を促すことで、自社EC比率約90%という高い数値を実現しています。しかし、ECの売上規模拡大に伴い、セール時などのアクセス集中によるサーバーダウンが課題となっていました。

そこで、高負荷に耐えうるサーバー環境(Azure)を導入し、機会損失を解消しました。これにより、お客様からの厳しいご意見が減少しただけでなく、イベント時には1日の売上が数千万円を超え、導入前と比較して最大2倍の売上を達成しています。今後は、店舗とECの連携(OMO)をさらに強化し、決済方法やデザイン面での利便性向上を目指しています。

こちらの企業様がどのようにOMOを成功させたのか、詳しい戦略については以下のインタビュー記事で解説しています。

関連記事:「1日の最大売上が2倍になりました」。 アパレルブランドの1日売上数千万円以上を達成した成功要因とは?

アパレルD2Cにおけるその他の成功事例や、立ち上げ時に押さえておくべきポイントについては、以下の記事で詳しく特集しています。 ぜひ合わせてご一読ください。

関連記事:D2Cアパレルブランド10選!成功した要因と知っておくべき課題

化粧品・美容(コスメ)のD2C

彩り株式会社(MOGANS):ブランドの世界観とCRM強化でLTV向上

成功事例の5つ目は、自然派コスメブランド「MOGANS(モーガンズ)」を展開する彩り株式会社です。

同社は、髪や肌本来の美しさを引き出す商品力に加え、D2Cサイトでの「ブランド表現」に徹底的にこだわっています。以前利用していたシステムでは表現しきれなかったブランドの世界観を、デザインの自由度が高いカートシステムへ移行することで実現させました。「商品が置かれている風景」まで想像させるクリエイティブで、ブランド価値を高めました。 さらに、顧客の購入履歴に基づいたきめ細やかなCRM施策(メール配信や同梱物の出し分け)を行うことで、リピート率を改善し、安定した収益基盤を築いています。

システム移行による具体的な改善効果やマーケティング施策については、以下の記事で詳しく紹介しています。

関連記事:自然派コスメの「MOGANS」がECサイトをリニューアルしたことで休眠顧客の掘り起こしとメルマガ開封率の向上した成功理由とは

激戦区である美容・コスメ業界で勝ち抜くための具体的な戦略や、急成長ブランドの共通点については、以下の記事で深掘りしています。ぜひご覧ください。

関連記事:D2C化粧品(コスメ)を軌道に乗せるには?5つの成功事例も紹介

製薬・ヘルスケアのD2C

天藤製薬株式会社:老舗製薬会社のDXと新たな顧客接点

参照元:公式ブランドサイト

成功事例の6つ目は、「ボラギノール」でおなじみの天藤製薬株式会社です。

創業100年を超える老舗製薬会社である同社は、従来の薬局・ドラッグストア経由の販売に加え、新たにD2C事業へ参入しました。 医薬品で培った「信頼」をベースに、日常的なケアを提案する健康食品やサプリメントを展開しています。顧客の悩みに寄り添う丁寧なコンテンツ発信や、安心して購入できるセキュリティ環境を整備することで、デジタル領域でも新たな顧客層を開拓しています。

インテリア・ライフスタイルのD2C

セレクチュアー株式会社(angers web shop):メディアコマースによるファン形成

参照元:アンジェ web shop

成功事例の7つ目は、インテリア雑貨のECサイト「angers web shop」を運営するセレクチュアー株式会社です。

同社は、ECモールでの販売が好調な中で、顧客に「ファン」になってもらうため、自社ECサイト(本店)の強化に舵を切りました。商品をただ並べるのではなく、「気ままな暮らし」というテーマに沿ったコラムや特集記事を配信し、読み物として楽しみながら買いものができる「メディアコマース」を確立しています。 顧客の声を反映したオリジナル商品の開発にも注力しており、仕入れ商品とPB(プライベートブランド)商品を巧みに組み合わせることで、独自の世界観を構築。価格競争に陥らない、強いブランド力を維持しています。

メディアコマースの構築手法や商品開発の裏側については、以下のインタビューで詳しく語られています。ぜひ合わせてご覧ください。

関連記事:モールから自社オリジナルECを主軸へ! 10年以上、W2製品を使い続ける理由とは

他にもD2C企業の事例を知りたい方はこちらの記事もご確認ください。

D2Cの導入ステップとカートシステムの選び方

D2C事業を立ち上げるには、思いつきで進めるのではなく、確実なステップを踏む必要があります。ブランドの根幹となるコンセプト設計から、顧客の手元に届ける物流、そしてビジネスの基盤となるシステム選定まで、各フェーズで意思決定すべき事項は多岐にわたります。 ここでは、D2C導入の基本的な流れと、事業の成否を分ける最重要項目である「カートシステムの選び方」について解説します。

D2C立ち上げの4ステップ

D2Cを始める際は、以下の順序で計画的に準備を進めましょう。

- ブランドコンセプトとターゲットの明確化

- 商品開発・物流体制の構築

- 自社ECサイトの構築(システム選定)

- 集客チャネルの設計と運用開始

特に重要なのが「カートシステム」の選定

D2Cは「商品を売って終わり」ではなく「顧客と長く付き合う」モデルです。そのため、単に決済ができるだけのカートシステムでは不十分です。 定期購入(サブスクリプション)の柔軟な設定、顧客属性に応じたメール・LINEの自動配信、LTV分析などのCRM機能が充実しているかどうかが、収益を大きく左右します。

「初期費用が安いから」という理由だけで簡易的なASPカートを選んでしまうと、事業が成長した段階で「やりたい施策が機能制限でできない」という壁にぶつかります。システム移行には多大なコストとリスクが伴うため、事業計画に合わせ、将来の拡張性(年商10億〜100億規模まで耐えられるか)を見据えた選定を行うことが成功の鍵です。

D2Cに特化したカートシステムの機能比較や、選び方のポイントについては、以下の記事で徹底解説しています。システム選定で失敗したくない方は必読です。

D2C始めるなら「W2 Repeat」

これからD2Cビジネス、特に定期通販(サブスクリプション)モデルで成功を目指すなら、ECプラットフォームはW2株式会社が提供する「W2 Repeat」がおすすめです。

W2 Repeatは、リピート通販を成功させることに特化した、D2C事業者におすすめなカートシステムです。導入企業の平均売上成長率は354%を誇り、以下の3つの特長で事業の垂直立ち上げを支援します。

- 定期通販に特化したCRM機能:ステップメールやターゲット配信など、顧客をファン化しLTV(顧客生涯価値)を最大化する1,000以上の機能が標準搭載されています。

- CVRを高める「フォーム一体型LP」:ランディングページ(LP)と購入フォームが一体となった独自機能により、画面遷移による離脱を防ぎ、業界最高水準の購入率(CVR)を実現します。

- 事業成長に合わせた拡張性:スタートアップから年商100億円規模まで対応できる堅牢なインフラを持ち、事業が急拡大してもシステムリプレイスの必要がありません。セキュリティ評価でも業界No.1の評価を獲得しています。

食品、健康食品、コスメなど、リピート購入が鍵となるD2Cビジネスを始めるなら、W2 Repeatをご検討ください。

W2 Repeatは、定期購入やサブスクリプションコマースに特化したECプラットフォームです。20年以上にわたり培ってきた大規模EC基盤をパッケージ化しており、スクラッチ開発に匹敵する多機能性・拡張性を備えています。商材数が少ない事業者でも運用しやすく、CRM施策を通じてF2転換率やLTVの最大化します。

また、定期通販に必要な業務を自動化し、継続課金やサブスクリプション型ビジネスの基盤としても柔軟に活用できます。

まとめ:D2C対応のカートシステムを導入しD2Cブランドを成功させよう