【2025年最新版】ネットショップ開業おすすめサービス10選|選定ポイントや注意点を徹底解説

【2025年最新版】ネットショップ開業おすすめサービス10選|選定ポイントや注意点を徹底解説

時間や場所を気にせず買い物ができるネットショップを利用しているユーザーは、年々増えてきています。ネットショップの開業方法を調べていくうえで、ネットショップ開業サービスの多さにどのサービスを利用すればよいか迷う方もいるでしょう。

本記事では、個人・中小企業でも簡単にネットショップが開業できる「モール型ネットショップ」と「自社ネットショップ」について解説します。

また、ネットショップ開業サービスの種類や、それぞれの特徴について説明し、事業規模別におすすめのサービスもご紹介します。ネットショップ開業を検討している方はぜひ参考にしてください。

W2は、「ECサイト/ネットショップ/通販」を始めるために必要な機能が搭載されているシステムを提供しています。

数百ショップの導入実績に基づき、ECサイト新規構築・リニューアルの際に事業者が必ず確認しているポイントや黒字転換期を算出できるシミュレーション、集客/CRM /デザインなどのノウハウ資料を作成しました。

無料でダウンロードできるので、ぜひ、ご活用ください!

※本資料は上記バナーからのみダウンロードできます。

ネットショップ開業の方法

ネットショップ開業に必要な基本的な知識からをお伝えします。

ネットショップ開業には店舗となるWEBサイトの開設が必要です。WEBサイトを作るにはサーバーや、URLとなるドメイン、仕入れ商品の在庫管理や配送に関するシステムなどが必要になります。また、注文処理や支払い処理を自動で行うためのショッピングカート機能も必要です。

その他にも、ネットショップへの集客や売上を向上させるための運用ノウハウや、販促用のメールマガジン配信機能やアクセス解析機能などもあるといいでしょう。

取り扱う商品によっては法律で規制されている商材や、商品ページに載せてはいけない文言などがあります。広告宣伝といった販促や、お客さまとのコミュニケーション方法、セキュリティ対策もしっかりと行わなければいけません。

ここまでお読みになり、自分にはWEBの知識がないから無理と思われた方も多いでしょう。ご安心ください。近年、簡単にネットショップをOPENできるサービスは沢山あります。売上を伸ばしていくうえで、どのネットショップ構築システムを選定すれば良いか悩む方もいると思います。以下、ネットショップを開業する場所や、ネットショップ開業方法について解説していきます。

なお、ネットショップの開業手順や成功のポイントについて、下記で詳しく解説しています。ぜひ合わせて一読ください。

ネットショップを開設する方法として、大きく2つに分けられます。

モール型ネットショップ

1つは、Amazonや楽天市場、yahoo!ショッピングといったモール型ネットショップへの出店になりますAmazonや楽天市場などのモール型ネットショップへ出店するメリットは、集客力が強いことです。あまり知られていない商品やブランドにおすすめです。自らPRをしなくとも、モール内で自然とユーザーが商品を見つけてくれます。

さらに、モール型ネットショップには決済サービスやクーポン機能といったネットショップをスタートさせるために必要なツールが搭載されており、開業までの手順も手厚くサポートしてもらえます。Amazonや楽天市場などでは、店舗運営に関するセミナーやマニュアルが多くあるため、スムーズに商品の出店ができます。

一方、モール型ネットショップのデメリットは、出店費や販促費が高額になることや、同じ商品やサービスを出品している競合他社が多いため、競争が激化しやすいことです。他店と競争し、よりお客さんを獲得するにはモール内での販促活動をしなければいけません。

例えば、モールが実施するキャンペーンに参加したり、オンライン広告を出したりといったことです。その他、出店には売上に対する割合で出店費用も必要とします。

以下の記事でモール型ネットショップについて詳しく解説しています。

自社ネットショップ

もう一方の開設方法として、ドメイン取得からサーバー手配、サイト制作、運営までを自らネットショップを開設する方法です。

自社ネットショップのメリットは、モール型ネットショップのように売上に対する出店費がかからないということと、顧客情報を獲得できるという点です。モール型ネットショップではメルマガ配信に別途費用が必要な場合もありますが、自社ネットショップであれば顧客に対して自由な販促を行えます。顧客管理やデータ分析を行うことでマーケティングへの活用も可能です。

一方で自社ネットショップのデメリットは、集客力が弱いことです。知名度のある商品やブランドであれば、自社ネットショップへの集客は簡単かもしれません。しかし、膨大な情報で溢れているインターネットの中で自社ネットショップを見つけてもらうのは困難です。

実際のオフライン店舗では、人通りの多い場所に構えることで目に留めてもらえますがインターネット上ではそうはいきません。集客のためにSNSに投稿したり、ユーザーがネット検索で自社のサイトを見つけられるようにSEO対策を行ったりしなければいけません。

自社ネットショップ開業してから日が浅い際は、モール型ネットショップで知名度を上げつつ、並行で自社ネットショップ運営することをおすすめします。

【個人・小規模向け】おすすめネットショップ開業サービス

月商10万円ほどの小規模なネットショップをお考えの場合、初期費用や月額費用等の固定費を抑えられるシステムがおすすめです。小規模ネットショップでは必要な機能も多くないため、無料サービスで始めるのがいいでしょう。

以下の記事では小規模ネットショップについて詳しく解説しています。

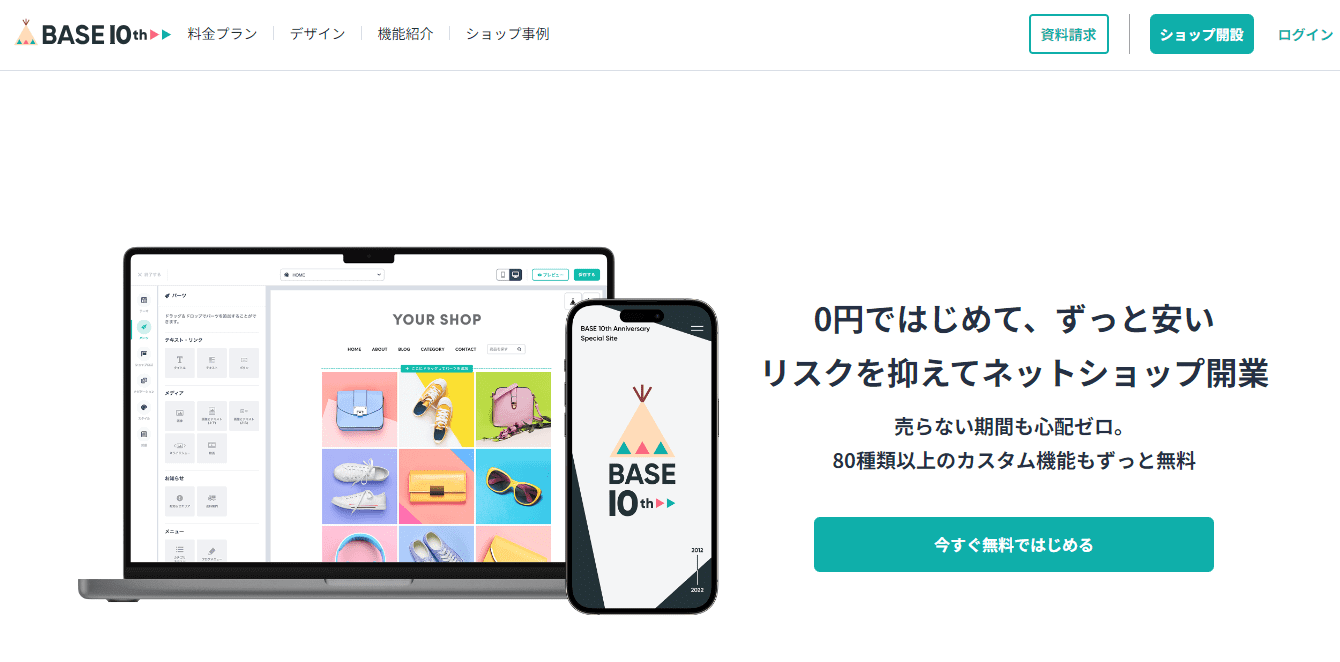

BASE

(参照元:BASE公式サイト)

ネットショップ開業件数200万店舗以上という実績がある、BASE株式会社が運営する「BASE」。

強みとしては管理画面の操作しやすいことや、無料でネットショップを始められるということで、ハンドメイドなど独自ブランドの商品を扱う個人の事業者等にも選ばれています。料金プランは2つだけで、月額無料のスタンダードプランと月額5,980円のグロースプランです。プランによって利用できる機能に違いはなく、サービス利用料や決済手数料が異なります。

スタンダードプランでは注文ごとにサービス利用料3%、決済手数料は、基本的に3.6%+40円と一部決済サービスが4.6%₊40円かかります。グロースプランではサービス利用料はなく、決済手数料が、基本的に2.9%と一部決済サービスが3.9%が価格になっています。BASEの公式サイトでは、月商17万円以上がプラン切り替えの目安としています。

機能としては、商品登録数の上限はなくメルマガ配信も無制限です。HTMLやCSSでサイトを一部編集することは可能ですが、自由度は低くなっています。管理者用のスマホアプリも用意されているので、スマホのみでネットショップを運営することも可能です。

また、注文ごとに手数料が発生するため、単価が低い商品の場合手数料の負担が重くなる可能性があります。よって、ランニングコストを計算したうえで利用を検討する必要があります。

独自ドメインの利用やアクセス解析機能等は、アプリ(無料)を追加することで利用可能です。

STORES

(参照元:STORESネットショップ公式サイト)

店舗運営とネットショップの連携に強いサービスが、STORES株式会社が運営するSTORESです。ネットショップ利用での料金プランはフリープランとスタンダードプランの2種類で、フリープランは月額費用0円、決済手数料5%、スタンダードプランは月額費用2,980円、決済手数料3.6%となっています。

STORESでは月商20万円以上がプラン切り替えの目安としています。フリープランとスタンダードプランでは利用できる機能に差があります。例えば、フリープランではAmazonPayや代引き支払い、配送日を指定する機能などは利用できません。アクセス解析もスタンダードプランからの利用となっています。

実店舗とネットショップの商品管理を一元化したい場合、STORESは大変便利です。「STORESレジ」というサービスと一緒に利用することで在庫の一元管理ができ、商品登録が一度で済ませられるメリットがあります。また、売上分析も実店舗とネットショップをまとめて行えます。

懸念点としては、売上金の入金に時間がかかる点です。

STORESでは、売上金の振込みは締め日から2か月後に行われます。例えば4月の売上は4月末で締められ、6月末に入金されます。支払いサイトが長いので、仕入等のキャッシュフローに気をつけなければいけません。

もし早期に売上金が必要な場合は、手数料を支払うことで申請から最短翌日に振り込まれる「スピードキャッシュ」というサービスが利用できます。手数料はフリープランで3.5%、スタンダードプランで1.5%です。

カラーミーショップ

(参照元:カラーミーショップ公式サイト)

カラーミーショップはGMOペパボ株式会社が2005年からサービスを開始し、これまで180,000店舗に利用されてきました。

ネットショップ開業サービスの中では老舗といえます。料金プランはフリープランを含めて4つあり、月商10万円以上で有料プランへの移行を推奨しています。

プランごとに利用できる機能に差があり、フリープランでは商品ごとの画像数が4枚までと他社と比較しても少ない印象です。レギュラーやラージプランでは1商品ごとに50枚までの画像が付けられるので、商品画像をたくさん撮影して投稿したい場合にはレギュラープラン以上をおすすめします。

AmazonPayやPayPayの導入を検討している場合、カラーミーショップでの手数料にも注目です。

AmazonPay、楽天ペイ、PayPay、LINE Payの利用には基本料金としてそれぞれ月額2,200円、口座振替決済は基本料金3,300円が必要です。このほかに決済手数料もかかります。決済手段を多く用意しておきたいとお考えでしたら、この基本料金も念頭に入れておきましょう。

カラーミーショップでは、ショップデザインの無料テンプレートが複数用意されています。

テンプレートによって利用できる機能が異なるため、利用したい機能があるかどうかで決めるのがいいでしょう。もし気に入ったテンプレートに利用したい機能がない場合は、アプリを追加することで利用可能となるものも一部あります。有料版は買い切りタイプなので、毎月費用が発生するということはありません。

HTMLやCSSの知識があれば、思い通りのデザインに変更することができますが、知識がない場合はデザインに関する自由度はそこまで高くありません。独自ドメインは利用できますが、他社で取得したドメインの移管はできません。

【法人・中小規模向け】おすすめネットショップ開業サービス

既に実店舗で販売している商品がある場合や、原資がある法人の場合、多くの来客にも耐えられるサービスプラットフォームを検討する必要があります。

無料サービスの場合、小規模ECを想定して設計されていることが多く、キャンペーン等で一度に多くのアクセスが起きた際にサイトが表示されないといった状況になる可能性があります。

以下の記事では、ネットショップ開業の手順や注意点について解説しています。

W2 Repeat

(参照元:W2 Repeat公式サイト)

W2 RepeatはW2株式会社が提供する、D2C/リピート通販に特化した機能性の高いカートシステムです。定期通販に特化しているので、必要な機能が備わっています。料金プランは3つあります。スタンダードプラン、プロフェッショナルプラン、エンタープライズプランです。スタンダードプランは初期費用、月額費用それぞれ49,800円となっています。

機能面では業界最大の1,000以上の機能が利用可能です。売場構築に必要な標準機能はもちろん、サイト分析や広告分析等のマーケティングに関する機能と、レビューといったリピーターを育成するのに役立つ機能、受注業務の効率化につながる機能が用意されています。W2 Repeat導入で事務業務が効率化され、90%の工数が削減できているという結果もあります。

W2 Repeatでは、LPの中に購入に必要な入力フォームを設置できます。通常はLPと購入画面は異なるため、ページが切り替わることで離脱につながると考えられています。つまり、LP一体型であれば離脱防止になり購入率が上がるということです。

フォームのデザインも自由に変更できるので、LPのデザインに合わせて作れるというのも魅力です。その他、顧客情報を細かくセグメントしてステップメールを送る機能や、購入後に表示されるサンクスページで追加購入を促す機能等、売上を拡大させるための機能が揃っています。

MakeShop

(参照元:MakeShop公式サイト)

MakeShopはカラーミーと同じくGMOグループのGMOメイクショップ株式会社が運営するサービスです。

これまでに11,000店舗に導入されてきた実績があります。

料金プランはプレミアムプランとMakeShopエンタープライズプランの2つが用意されており、無料プランはありません。プレミアムプランは基本料金12,100円、初期費用が11,000円、MakeShopエンタープライズプランは基本料金60,500円、初期費用110,000円となっています。2つのプランの違いは、専任のアドバイザーやサポートが受けられるか否かです。

MakeShopでは利用できる機能が業界最大規模であるため、自社にどのような機能をつけるべきか分からなくなる可能性もあります。そうしたときに専任のアドバイザーやサポートがあると、宝の持ち腐れになることを防げます。販売手数料もかからないため、高い利益をを得られる可能性もあります。

MakeShopの特徴としては、BtoB販売にも対応できることです。見積り依頼機能があるため、お客様が商品ページから直接見積り依頼を行えます。

品番を確かめて問い合わせフォームから見積り依頼をするといった手間がない分、受注の可能性が高くなります。会員制のシークレット販売ページも作成できるため、特別な顧客に対するシークレットセールを実施する等エンゲージメントを高める施策の効果も期待できます。

yahoo!ショッピングやamazonとも連携しており、多店舗運営にも便利です。

サイトのデザインは100種類以上のテンプレートから選択することができます。HTMLやCSSといったWEBデザインの知識があれば、完全にオリジナルのデザインも構築可能です。

W2 Unified

(参照元:W2 Unified公式サイト)

W2 Repeat同様、W2株式会社が提供するOMO/オムニチャネル対応可能なカートシステムです。また、ASP型からの切り替えに対応しているサービスです。

ASP型はネットショップ開業時のコストを抑えることができますが、いざ運営を始めてみるとオプション機能が必要だったり、追加料金が必要だったりすることがあります。

ショップが軌道に乗ってくると、必要な機能も増えコストもかかります。ASP型からリニューアルしたいと思っても、これまで使っていた機能をそのまま移行するのは大変困難です。フルスクラッチ型で同じように制作するか、パッケージ型で似せるかという選択になりますが、その間をとったようなサービスがW2 Unifiedです。

W2 Unifiedは業界唯一のシステムの拡張性があります。そのためASPからの移行をシームレスに行うことができます。よって、ASPからの移行が継ぎ目なく実現するため、ショップの成長を止めることがありません。

W2 Unifiedは運営業務の改善にも目を向けています。ネットショップを運営するには、受注処理業務が欠かせません。

受注処理業務は新たな注文を引き起こすわけではないので、できるだけ効率化する必要があります。ネットショップ開業時にはショップのデザインやサービスの利用料金に目が行きがちですが、受注処理業務のやり易さも考慮したほうがいいでしょう。ネットショップ運営にはあまり人員を割けないという企業も多いので、少人数で業務を効率的に回せることが重要です。W2 Unifiedを導入した企業は年間234時間の削減になったそうです。

W2 Unifiedオリジナルの受注処理を自動化できるシステムで1日40分かかる作業が、1分にまで短縮できるということです。

Shopify

(参照元:Shopify Japan公式サイト)

Shopifyは2004年にカナダで創業したグローバル企業です。2017年に日本法人をつくり、国内に適したサービスの展開も進めています。

強みとして、ショッピングカートにおいてのシェア率は、世界No.1という点や、モール店のような決済ごとの販売手数料などがかからない為、 比較的金額が安く、手軽にECを始められる点になります。

Shopifyでは通常の商品のほか、動画配信といった情報(ダウンロード)商材やドロップシッピング(直送)商材の販売も可能です。

料金プランは3つあり、無料プランはありません。最も月額料金が低いベーシックプランで$33、スタンダードプランは$92、プレミアムプランは$399となっています。各プランで大きく異なるのは、管理者となるスタッフアカウントの付与数と、在庫管理できる場所の数です。大規模な運営が必要であればプレミアムプランがおすすめです。

Shopifyの特徴としては、越境ECの構築ができることです。グローバル展開している企業なので、ネットショップの言語翻訳に対応していたり、現地決済方法の表示ができたりします。越境ECを検討しているのであれば、おすすめです。ショップのテンプレートは100種類以上ありますが、無料で使えるのは11種類です。

機能はアプリを追加することで幅広く対応できるようになっています。アプリはサードパーティと言われる複数の外部協力会社が開発しており、利用料金も各アプリによって異なります。アプリを追加するための指針を定めておかないと、便利なアプリを次々と採用しコスト増になったり、サイト自体の動作が悪くなったりしますので注意が必要です。アプリの開発企業は日本の企業だけではないため、説明が英語表記のみである等多少不便を感じる面もあります。

またShopifyのサービスは、独自プログラミング言語であるLiquidを使用して開発されています。

LiquidはShopifyが開発したもので、カスタマイズを行う場合にはLiquidの学習が必要です。通常、このような場合にはShopifyに特化したエンジニアを雇うことになりますが、LiquidはShopify専用の言語であり、Shopifyエンジニアの数も少ないため、費用も高額になります。

独自のプログラミング言語を使用しているというのは、初心者にとって理解しにくいかもしれませんが、中長期的にショップの運営を行う際には、ショッピングカートのカスタマイズが必要になることがありますので、頭に入れておくと良いでしょう。

その他、ECサイト構築サービスを知りたい方は以下の記事でおすすめのECサイト構築サービスを24選ご紹介しています。

この機会にぜひご覧になられてはいかがでしょうか。

おすすめモール型ネットショップ開業サービス

Amazon

(参照元:Amazon公式サイト)

ECモールの中でも、国内最大の規模を誇るのが「Amazon(アマゾン)」です。

Amazonの通販サービスにおいて、2023年9月に発表されている流通総額はなんと6兆7,937億円にも上っています。

圧倒的なユーザー数を擁するだけでなく、一点の商品からでも出品ができるや、管理画面がシンプルで使いやすい

など、事業者にとって運用しやすい体制が整っているのが魅力です。

一方で商品ページが全体的に簡素なため、世界観の演出やブランディングにはあまり向きません。

また、数多くの競合が出品しており、他ECモールよりも値下げ合戦や集客争いが激しいというデメリットがあります。

- 初期費用:無料

- 月額費用:大口:4,900円 小口:無料

- 手数料:8%~15%

※費用はカテゴリや出店形態によって異なる場合がありますので、一般的な相場として参考にしていただき、具体的な費用は各モールの公式ウェブサイトで確認することをおすすめします。

楽天市場

(参照元:楽天市場公式サイト)

国内サービスにおいて最大級の規模を持つのが「楽天市場」です。

2023年9月に発表されている流通総額は、推測で5兆6,301億円です。(※楽天トラベルなども含む)

楽天グループ共通のポイント制度(楽天ポイント)や決済方法(楽天ペイ)があり、ポイント還元率の高さや独自のキャンペーンなどで多くのユーザーから支持を得ています。

一方で料金体系が複雑なうえに、他ECモールよりも運営料金は総じて高めな点が出店にあたってのネックになりがちです。そのため、出店したものの売上が伸びず、想定よりも利益率が大きく下がってしまうということも起こりえる点がデメリットとして挙げられます。

- 初期費用:60,000円

- 月額費用:50,000円

- 手数料:2%~5%/月間売上

※費用はカテゴリや出店形態によって異なる場合がありますので、一般的な相場として参考にしていただき、具体的な費用は各モールの公式ウェブサイトで確認することをおすすめします。

Yahoo!ショッピング

(参照元:Yahoo!ショッピング公式サイト)

「Yahoo!ショッピング」は2023年9月に発表されている流通総額が1兆7,547億円となっており、Amazonや楽天市場と比べると規模は一回り小さめです。

ですが、出店にかかる初期費用や月額利用料などが無料なため、他ECモールよりもコストを抑えて出店できるという大きなメリットがあります。

また、国内最大級のポータルサイト「Yahoo! JAPAN」からの流入も狙えるという強みがあります。

- 初期費用:無料

- 月額費用:無料

- 手数料:無料

※費用はカテゴリや出店形態によって異なる場合がありますので、一般的な相場として参考にしていただき、具体的な費用は各モールの公式ウェブサイトで確認することをおすすめします。

ネットショップ開業サービスの選定ポイント

初期費用・月額費用以外の費用

ネットショップ開業サービスのレンタル版であるASP型の場合、初期費用と月額利用料については一目でわかるように説明されていることがほとんどです。

しかし、この2つの費用以外にかかるコストが多く存在します。例えば、決済手数料やテンプレート利用料、オプション費等です。初期費用や月額利用料が無料でも、これらの費用が思ったよりかかり、想定していた利益をあげられないといったことも考えられます。

料金を比べる場合には、ショップ運営に関わる全ての料金がいくらになるかで検討すべきです。

販売方法に合った機能があるか

例えば、食品の販売を行うショップを作る場合、商品ごとに冷蔵便や冷凍便の配送方法を指定する必要があります。

贈答目的で利用される想定であれば、熨斗やラッピングに関する細かい設定も必要でしょう。

このように販売方法によって、ネットショップ開業サービスで必要になる機能が異なります。費用やデザインテンプレートで選んでも、必要な機能がそろっていなければ意味がありません。ネットショップ開業サービスを選ぶ際には、どのような機能が必要なのかシミュレーションして選定するのが失敗を防ぐことになります。

決済手段が豊富に用意されているか

ユーザーがかごに入れながら、購入に至らなかったことを「かご落ち」と言います。このかご落ちが起きる原因の一つに、希望する決済手段がなかったということがあります。

ネットショップ利用者の大半はクレジットカードでの決済を選択しますが、最近は電子マネーやキャリア決済を利用する人も増えています。特に10代や20代前半の若い世代ではクレジットカードを所有していない人も多く、クレジットカード以外の決済方法を選択する傾向があります。決済手段を多く用意しておくことで、ユーザーが購入を断念するのを防げます。

かご落ちが起きる別の要因に、購入手続きの煩雑さというものもあります。注文者の情報を登録し、発送先を登録し、会員登録まで行うとなれば、面倒だから止めたとなってもおかしくありません。

購入に至るまでのプロセスは短ければ短いほど購入率は高くなります。そこでよく利用されるのがAmazon Payです。Amazon PayはAmazonのアカウント所持者であれば、Amazon以外のショップでも登録情報を利用して買い物ができるサービスです。ユーザーは自動入力された情報を目視で確認するだけなので、非常に簡単に買い物ができます。

ネットショップ開業サービスでも、Amazon Pay導入に対応しているところは多くあります。ただし、決済手数料が別途用意されていたり、プランによっては利用できなかったりするので、Amazon Payの導入を検討している場合は確認する必要があります。

サポート体制が用意されているか

ネットショップの開業で軽視されがちなのは、サポート体制の充実度です。

初めてのことであれば、設定方法や利用方法に疑問が出てもおかしくありません。マニュアルがしっかり用意されているか、困ったときに相談できるかはネットショップ開業時には重視したいポイントです。

まとめ

ネットショップ開業サービスには4つの種類があり、無料のものと有料のものがあります。どのサービスを選択するかは、ショップの規模や必要な機能で異なります。利用料は無料でも、決済手数料が高くなるケースもあるため、ランニングコストを見極めて判断する必要があります。

ネットショップ開業サービスを選ぶ際には、機能性やコスト面だけでなく運用やサポート体制等、日々の業務を想定して考えることも必要です。ショップの規模や目的によって必要となる機能も異なるため、どのようにネットショップビジネスを行っていくかを固めたうえで選択することをおすすめします。