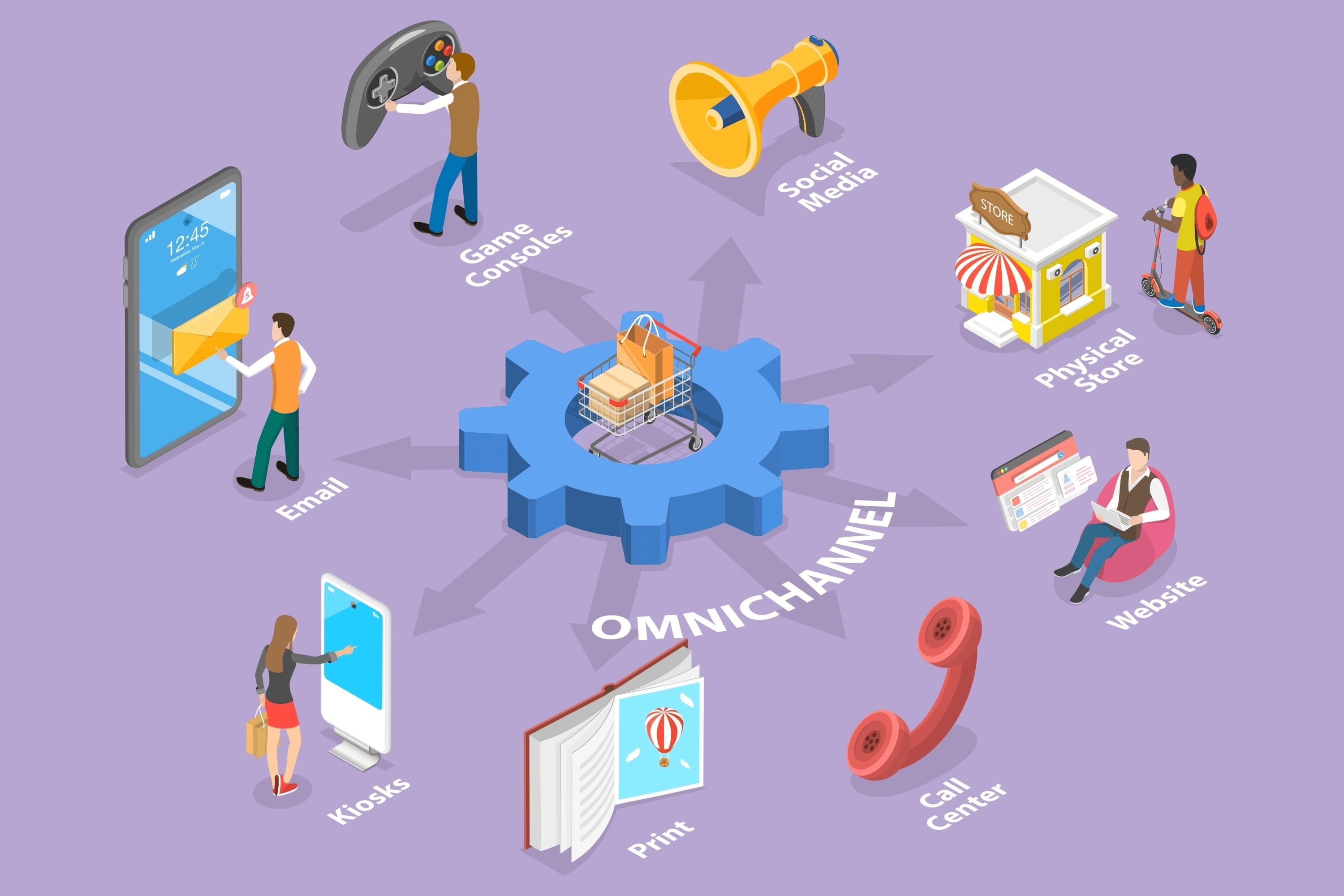

近年、消費者の購買行動はますます多様化しており、企業は複数のチャネルを通じて顧客と接点を持つことが求められています。その中で注目されているのが「オムニチャネル」です。

オムニチャネルとは、顧客がどのチャネルを利用してもシームレスで一貫した体験を提供する戦略であり、オンラインとオフラインの壁を取り払うことが特徴です。

本記事では、オムニチャネルの基本的な概念や注目されている背景、類似する用語との違い、メリットについて詳しく解説します。また、オムニチャネル化を進めるための手順や成功事例を紹介します。

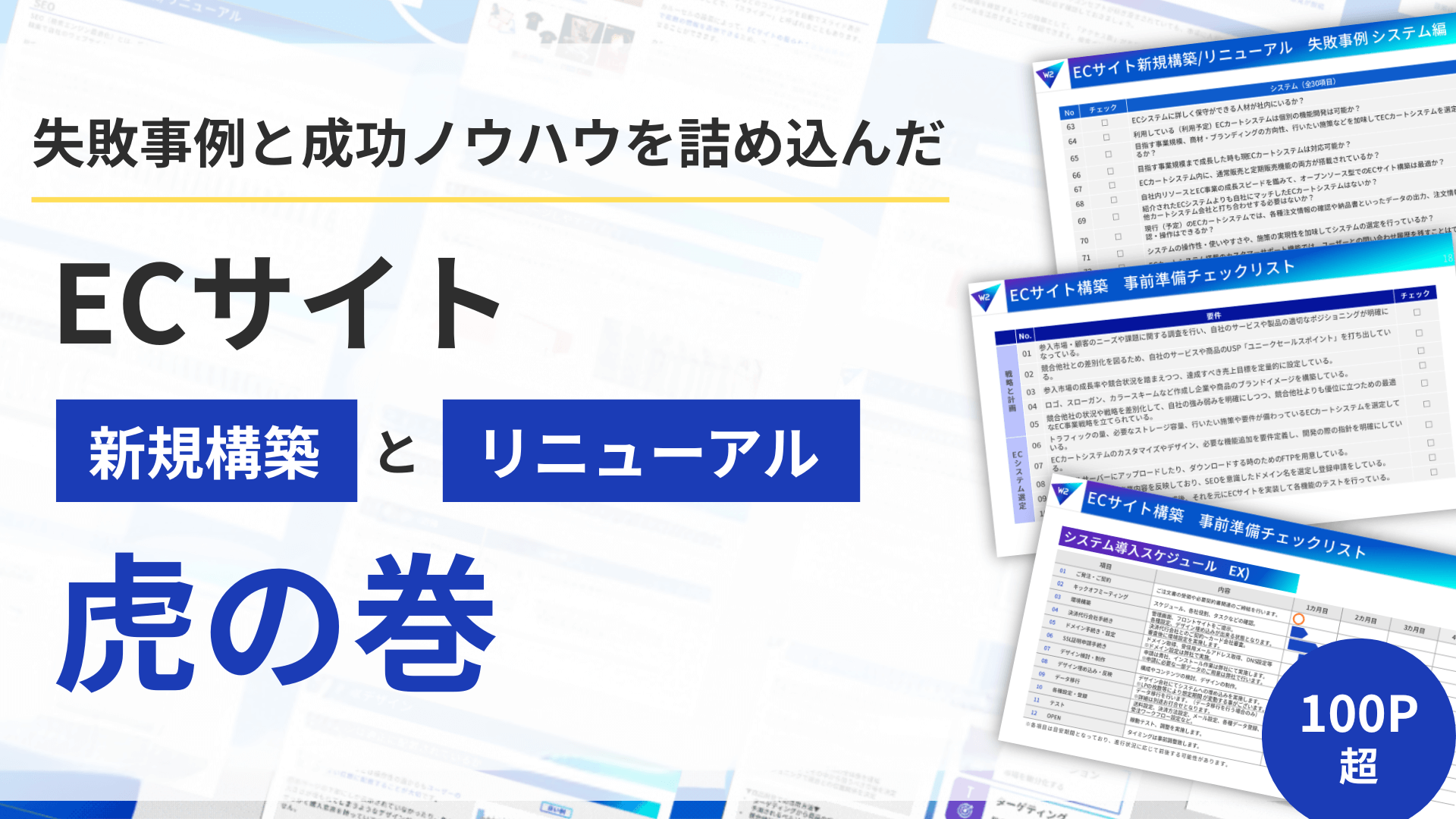

1,000社以上の導入実績に基づき、ECサイト新規構築・リニューアルの際に事業者が必ず確認しているポイントや黒字転換期を算出できるシミュレーション、集客/CRM /デザインなどのノウハウ資料を作成しました。

無料でダウンロードできるので、ぜひ、ご活用ください

この記事の監修者

神戸大学在学中にEC事業を立ち上げ、自社ECサイトの構築から販売戦略の立案・実行、広告運用、物流手配に至るまで、EC運営の全工程をハンズオンで経験。売上を大きく伸ばしたのち、事業譲渡を実現。

大学卒業後はW2株式会社に新卒入社し、現在は、ECプラットフォーム事業とインテグレーション事業のマーケティング戦略の統括・推進を担う。一貫してEC領域に携わり、スタートアップから大手企業まで、あらゆるフェーズのEC支援に精通している。

オムニチャネルとは

オムニチャネルとは、企業が顧客とのあらゆる接点(チャネル)を統合し、シームレスで一貫性のある顧客体験を提供する戦略です。「オムニ(omni)」はラテン語で「すべて」を意味し、複数のチャネルが互いに連携する仕組みを表しています。

オムニチャネルでは、実店舗、Eコマース、モバイルアプリ、SNS、コールセンターなど、すべての顧客接点が一元管理され、顧客情報や購買履歴が共有されます。これにより、顧客がどのチャネルを利用しても、一貫した体験と情報を得ることができます。

具体例として、アパレルブランドのオムニチャネル戦略では、顧客がスマートフォンでアイテムを閲覧し、「在庫確認」ボタンを押すことで、最寄り店舗の在庫状況を確認できます。また店舗で試着後、その場で購入するかアプリで後日注文など、取捨選択が可能なことや、自宅配送や店舗受け取りを選択でき、返品は店舗またはオンラインで対応しています。

オムニチャネルが注目される背景

近年、ECや実店舗、SNS、アプリなど、顧客と接するチャネルは急速に多様化しています。

一方で、チャネルごとに施策やデータが分断されたままでは、顧客満足度の向上や継続的な売上成長は望めません。

こうした状況を背景に、すべての接点を統合し、顧客視点で一貫した体験を提供する「オムニチャネル」が注目されています。

本章では、オムニチャネルが必要とされる理由を、消費者行動と企業側の課題の両面から整理します。

消費者行動の変化

消費者の購買行動は、もはや一つのチャネルで完結するものではありません。

実店舗で商品を確認し、スマートフォンで口コミやSNSを調べ、ECサイトで購入するといった行動は一般的になっています。

さらに、オンラインで注文した商品を店舗で受け取る、店舗在庫を事前に確認してから来店するなど、チャネルを横断した購買体験が当たり前になりつつあります。

消費者は「店舗」「EC」といった区別を意識しておらず、自分にとって最も便利でストレスのない方法を選択しています。

そのため、企業側がチャネルごとに別々の体験を提供していると、顧客の期待とのズレが生じやすくなっています。

次のお役立ち資料では、世界と日本のリテールメディア最新動向レポートを公開しています。

合わせてご覧ください!

チャネル分断の限界

店舗、EC、アプリ、会員システムが個別に管理されている状態では、顧客体験は分断されてしまいます。

例えば、ECで貯めたポイントが店舗で使えない、購入履歴が共有されていないため適切な接客ができないといったケースは、顧客にとって大きな不満要因となります。

また、在庫情報がリアルタイムで連携されていない場合、来店後に商品がないといった機会損失も発生します。こうしたチャネル分断は、利便性の低下だけでなく、ブランドへの信頼低下や顧客離脱につながるリスクをはらんでいます。

顧客データ分断がもたらす経営課題

企業側にとっても、従来のチャネル分断型の運営には限界があります。広告費の高騰や競争激化により、新規顧客獲得のコストは年々上昇しており、集客だけで売上を伸ばすモデルは成り立ちにくくなっています。そのため、既存顧客との関係性を深め、LTV(顧客生涯価値)を高める視点が不可欠です。

しかし、顧客データがチャネルごとに分散している状態では、行動や購買傾向を正しく把握できず、効果的な施策を打つことができません。

こうした消費者行動の変化と企業側の課題を背景に、オムニチャネルは単なる施策ではなく、ビジネスの基盤として必要不可欠な考え方となっています。すべての顧客接点をつなぎ、一貫した体験を提供することが、顧客満足度と継続的な成長を実現する鍵となります。

その他、現在のEC業界のトレンドを知りたい方は以下の記事で解説しているので、

この機会にぜひご覧ください。

オムニチャネルとマルチチャネルやクロスチャネル、O2O、OMOの違い

オムニチャネルは、シングルチャネル、マルチチャネル、クロスチャネルを経て進化した概念ですが、似ている言葉が多いため、内容が混同されがちです。

ここでは、オムニチャネルと類似した用語との違いについてご紹介します。

シングルチャネル

シングルチャネルは、企業が顧客とのコミュニケーションや販売において単一の経路のみを使用する戦略です。

例えば、実店舗のみでビジネスを展開する地元の書店や、オンラインショップのみで商品を販売するDtoC企業が該当します。

シングルチャネルの強みは、一つの経路に集中投資できることで経営リソースを効率的に活用できる点にあります。一方、オムニチャネルは複数の販売・接点チャネルを統合し、シームレスな顧客体験を提供する戦略です。

シングルチャネルがチャネル単体で完結するのに対し、オムニチャネルはチャネル間の境界を取り払い、どのチャネルからでも同質のサービスを受けられる点が大きな違いです。

マルチチャネル

マルチチャネルは、企業が複数の販売・接点チャネルを並行して運用する戦略ですが、各チャネルが独立して機能している状態を指します。

例えば、百貨店が実店舗、カタログ通販、オンラインショップをそれぞれ別々のシステムで運営し、顧客情報や在庫管理も個別に行っているケースです。

顧客は複数の選択肢を持ちますが、チャネル間の連携はなく、それぞれで完結した体験となります。

対してオムニチャネルは、これらの複数チャネルを統合し、顧客がどのチャネルを利用しても一貫した体験を得られるよう設計されています。

例えばスターバックスでは、モバイルアプリで注文と支払いを済ませてから店舗で商品を受け取る「モバイルオーダー」や、ロイヤルティプログラムがオンラインと店舗で共通して利用できます。

マルチチャネルが「複数の選択肢を提供する」ことに重点を置くのに対し、オムニチャネルは「シームレスな顧客体験の創出」を目指す点が本質的な違いです。

クロスチャネル

クロスチャネルは、マルチチャネルの発展形として、複数のチャネル間で部分的な連携を実現した戦略です。

例えば、アパレルブランドがオンラインで購入した商品の返品を実店舗でも受け付けたり、実店舗で在庫切れの商品をオンラインで注文できるようにするなど、チャネル間の相互補完的な機能を提供します。

しかし、すべてのチャネルが完全に統合されているわけではなく、顧客データやマーケティング施策は依然としてチャネルごとに管理されていることが多いです。

一方、オムニチャネルはさらに進化した形で、すべてのチャネルが完全に統合され、顧客がどのチャネルを利用しても同一のブランド体験を得られることを目指します。クロスチャネルが「チャネル間の部分的な連携」であるのに対し、オムニチャネルは「すべてのチャネルの完全統合」を実現している点が最大の違いです。

O2O

O2O(Online to Offline/Offline to Online)は、オンラインとオフラインの顧客行動を相互に誘導する戦略です。

例えば、飲食店がSNSでクーポンを配布して実店舗への来店を促したり、QRコードを店内に設置してオンライン会員登録を促進するなど、二つの世界を橋渡しする取り組みが該当します。

O2Oの主な目的は、オンラインの集客力とオフラインの体験価値を組み合わせて、両チャネルの売上を相乗的に拡大することにあります。

一方、オムニチャネルはより包括的な概念で、オンラインとオフラインの区別自体を曖昧にし、顧客にとっての「ブランド体験」を一元化することを目指します。

例えば、セブン&アイ・ホールディングスのomni7では、セブンイレブンやイトーヨーカドーなどのグループ店舗やネット通販を横断して、商品の受け取りや返品、ポイント付与などがシームレスに行えます。

O2Oが「オンライン・オフライン間の相互送客」に焦点を当てるのに対し、オムニチャネルは「あらゆる接点での一貫したブランド体験の提供」を目指す点が本質的な違いです。

OMO

OMO(Online Merges with Offline)は、オンライン(EC・アプリ・SNSなど)とオフライン(店舗・イベント・対面接客など)を「別のもの」として扱わず、最初からひとつの体験として設計する考え方です。

ポイントは、オンラインが主でオフラインが従、あるいはその逆といった主従関係を置かないことで、ユーザーから見ると「今この瞬間に一番便利で気持ちいい接点が提供される」状態を目指します。

例えば、アプリで商品を見て気になったら店舗で実物を確認し、店員の接客を受けた上で、その場でアプリ決済して自宅配送に切り替える。あるいは、店舗で相談した内容がアプリ側にも反映され、後日レコメンドやフォロー通知が届くといったように、行き来すること自体が“特別なこと”にならない体験がOMOのイメージです。

オムニチャネルが「チャネル統合をどう実現するか」に重点が置かれやすいのに対し、OMOは「顧客体験(CX)をどう最大化するか」を起点に、オンライン/オフラインを最初から一体で設計する点が特徴です。

ユニファイドコマース

ユニファイドコマースは、オムニチャネルの実現に向けたテクノロジー面での統合を強調した概念です。

具体的には、販売チャネルや顧客接点を支えるシステム基盤(ECサイト、POSシステム、在庫管理、CRM等)を一元化し、データとプロセスを統合することを指します。

例えば、アパレルブランドのZARAでは、単一のプラットフォーム上で店舗の販売データ、オンラインの購買データ、在庫データなどを一元管理し、どのチャネルからの注文でも同じ在庫から出荷できる仕組みを構築しています。

これによりリアルタイムの在庫確認や、店舗間・チャネル間の在庫移動が効率化されます。

オムニチャネルが「顧客体験」の観点からチャネルの統合を捉える顧客中心の概念であるのに対し、ユニファイドコマースは「テクノロジーとバックエンドシステム」の統合に焦点を当てた、より技術的・運用的な概念といえます。

つまり、ユニファイドコマースはオムニチャネル戦略を実現するための技術的基盤と位置づけられ、オムニチャネルという目標に対する手段や実装方法を示す概念だと言えるでしょう。

ユニファイドコマースについて、より知りたい方は以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひお読みになってはいかがでしょうか。

オムニチャネルのメリット4選

オムニチャネルを導入すると、企業や顧客双方にとって様々なメリットが期待できます。

以下から、メリットを4つご紹介します。

1.顧客満足度やリピート率が向上

オムニチャネルは、顧客が複数の販売チャネルを自由に行き来しながら、一貫した購買体験を得られます。

例えば、スマートフォンで商品情報を確認し、実店舗で商品を手に取り、その後タブレットで注文するといった購買行動がシームレスに行えます。

また、購入履歴や顧客情報がチャネル間で共有されるため、どのチャネルを利用しても同じレベルのパーソナライズされたサービスを受けられます。顧客はストレスなく自分のライフスタイルに合った購買方法を選択できるため、顧客体験が向上し、満足度やブランドロイヤルティが高まります。

これにより継続的な関係構築が可能となり、リピート購入率の向上と顧客生涯価値の最大化につながります。

2.在庫管理の効率化

オムニチャネルでは、実店舗やECサイト、倉庫など異なる場所にある在庫を一元管理することができます。

これにより、ある店舗で品切れの商品があっても、別の店舗や倉庫から商品を取り寄せて顧客に提供することが可能になります。

また、需要予測の精度が向上し、各チャネルに最適な在庫量を配分できるため、過剰在庫や機会損失のリスクが低減します。

さらに、各店舗の在庫状況をリアルタイムで把握できるため、効率的な在庫補充計画が立てられ、物流コストの最適化にもつながります。結果として、全体的な在庫効率が大幅に向上し、経営効率化に貢献します。

3.機会損失の削減

オムニチャネルを実施すると、顧客の購買意欲が高まったタイミングで確実に商品を提供できます。

例えば、店頭で在庫切れの書籍をその場でオンライン注文し、自宅配送または店舗受け取りを可能にすることや、オンラインで見つけた商品を最寄りの店舗で確認したい顧客向けに、店舗在庫検索機能や取り置きサービスの実施がオムニチャネル環境で可能です。

このようなチャネル間の連携により、「今欲しい」という顧客の要望に柔軟に対応できるため、販売機会の損失を最小限に抑えられます。また、顧客の購買パターンを分析し、適切なタイミングでプロモーションを行うことで、潜在的な需要を喚起することも可能です。

休日にオンラインで閲覧した商品を平日に店舗で購入するなど、顧客の生活リズムに合わせた購買行動をサポートすることで、購入機会を最大化し、売上向上に貢献します。

4.データの統合管理や分析が可能

オムニチャネルの大きな強みは、異なるチャネルから得られる顧客データを統合して分析できる点です。

例えば、店舗での購買履歴、オンラインでの閲覧行動、アプリの使用状況などのデータを統合し、顧客の好みや購買パターンを詳細に分析することが可能です。

これにより、オンラインでスキンケア製品を閲覧した顧客に、店舗で関連商品のサンプルを提供するなど、チャネルを横断したパーソナライズされたマーケティングが実現します。

また、顧客の購買行動の全体像を把握できるため、効果的な商品開発や品揃え最適化にも活用できます。各チャネルのパフォーマンス分析により、投資効果の高い領域への資源配分も最適化できます。

その他、顧客の声やフィードバックを一元管理することで、サービス改善のヒントを得られ、継続的な顧客体験の向上につながります。このようなデータドリブンな意思決定が可能になることで、ビジネス全体の競争力強化に貢献します。

下記の資料では、オムニチャネルのメリットはもちろん、中小企業がオムニチャネル戦略をすべき理由や事例について詳しく解説しています。

この機会にぜひご覧になられてはいかがでしょうか。

オムニチャネル導入でよくある課題

オムニチャネル導入は、単にECと店舗をつなげれば終わりという話ではありません。システム統合に加えて、初期投資や時間、組織としての変化が求められます。

ここでは、準備不足のまま進めてしまった結果、施策が形だけになったり、期待した成果が出ないまま停滞したりしやすい「よくある課題」を整理します。

名寄せ・ID統合の失敗

オムニチャネルを進めるうえで、意外とつまずきやすいのが「名寄せ・ID統合」です。

これは、店舗・EC・アプリなどチャネルごとに顧客データが分かれている状態で、「同じ人なのに別人として登録されている」ケースが起きてしまうことを指します。

例えば、店舗では何度も購入している常連のお客様が、ECでは初回購入扱いになってしまう。すると、本来は“リピート向け”の案内をしたいのに“新規向けクーポン”を配ってしまったり、購入履歴に基づくおすすめがズレてしまったりと、施策の精度が落ちます。顧客側から見ても「このブランド、私のことを分かっていないな」と感じやすく、体験価値(CX)を下げる原因になります。

名寄せ・ID統合がうまくいかない主な理由は、次のようなものです。

- 名寄せルールが決まっていない(メール・電話・会員番号のどれをキーにするかが曖昧)

- データが重複している/入力形式がバラバラ(表記ゆれ、旧データ、欠損など)

- プライバシー同意の管理が不十分(同意範囲が分からず、活用にブレーキがかかる)

回避策としては、最初から完璧に統合しようとするよりも、優先度の高い情報から段階的に整えるのが現実的です。具体的には、まず「会員ID」と「購買履歴」を軸に統合し、次にアプリ行動や問い合わせ履歴などを広げていくイメージです。そのうえで、CRMやCDPなどを活用しながら、データを一元管理できる土台を作っていくと、オムニチャネル施策全体がブレにくくなります。

これにより、画一的な施策から脱却し、顧客満足度の向上や再購買促進、LTVの最大化につなげることができます。顧客データ統合は、オムニチャネルを「機能」ではなく「価値」に変えるための基盤と言えます。

以下の記事ではLTVについて詳しく解説しています。

是非合わせてご覧ください。

EC・POS・在庫・会員システム連携の複雑化

オムニチャネルを実現しようとすると、多くの企業が直面するのが「EC・POS・在庫・会員システム連携の複雑化」です。

一言でいうと、別々に動いてきた仕組み同士をつなげようとした瞬間に、難易度が一気に上がる問題です。

特に、長年使ってきたPOSや在庫管理(いわゆるレガシーシステム)がある場合、「リアルタイムで在庫を反映したい」「店舗受取に対応したい」と思っても、システム側が前提としていないことが多く、調整や追加開発が必要になります。さらに、EC・会員・在庫・POSはそれぞれデータの持ち方(項目や更新タイミング、正とするデータ)が違うため、単純に“つなげば終わり”になりません。

ここでありがちな失敗が、最初から全部やろうとすることです。

例えば「会員統合も、在庫連携も、店舗受取も、返品統合も…」と一気に範囲を広げると、開発コストが膨らむだけでなく、仕様調整が増えてシステムが複雑になり、結果としてプロジェクトが止まりやすくなります。

店舗オペレーションの現場負荷の増大

オムニチャネル施策で見落とされがちなのが、「店舗オペレーションの現場負荷の増大」です。仕組みとしては便利でも、実際に動かすのは店舗スタッフなので、運用設計が甘いと一気に現場が疲弊してしまいます。

例えば、店舗受取(BOPIS)を始めると、店舗側では「注文を確認する→在庫を確保する→商品をピックする→保管する→受け渡す」といった新しい作業が発生します。さらに、ECで買った商品の返品を店舗で受け付けるようになると、返品ルールの確認や返金処理、在庫戻しなど、対応の幅も広がります。こうした業務が増えるのに、手順が曖昧なままだと「誰が」「いつ」「何を」やるのかが分からず、混乱が起きやすくなります。

注意したいのは、現場が混乱すると、最終的に困るのはお客様だという点です。受け取りに時間がかかる、返品対応に時間がかかる、案内がスタッフによって違うといったこうした状態は、せっかくCXを良くするためのオムニチャネル施策なのに、逆に体験を悪化させてしまいます。

ECと店舗の対立構造の発生競合

オムニチャネルを進めるときに、仕組みや技術より先に壁になることがあるのが「ECと店舗の売上競合(奪い合い)」です。

これは、「ECで売れると店舗の売上が下がる」「店舗で接客したのにECで買われたら損だ」といった感覚が現場や部門に生まれ、チャネル同士が協力しにくくなる状態を指します。いわゆるセクショナリズムが起きると、施策そのものは正しくても社内で推進力が落ち、プロジェクトが止まりやすくなります。

この問題の本質は、多くの場合“チャネル別の売上だけで評価する”ことにあります。

オムニチャネルの顧客は、店舗で見てからECで買う、ECで調べてから店舗で買う、というように自然に行き来します。にもかかわらず、評価が「店舗売上」「EC売上」で完全に分かれていると、他チャネルへの送客が“自分の損”に見えてしまい、協力が得られにくくなります。

「オムニチャネルは全社戦略であり、チャネル間の最適化ではなく“顧客の最適化”を目指す」という方針が明確になると、店舗もECも同じ方向を向きやすくなり、施策が回り始めます。

オムニチャネル戦略を成功させるための手順

オムニチャネル戦略を成功させるためには、いくつかの段階を経ることが必要です。その中で特に重要なステップについて詳しく説明します。

ロードマップの策定

オムニチャネル化を進める上で初めに取り組むべきことは、戦略的なロードマップを作成することです。これは、企業全体のビジョンと目標を明確にするための重要な手順です。まずは、自社のビジネスモデルや顧客の行動を深く分析し、オムニチャネルによってどのような価値を提供したいのかを考えます。

さらに具体的なステップとして、目標達成に向けたアクションプランを練り上げ、各ステップについてのタイムラインや責任者を設定します。また、外部の市場動向や技術革新にも柔軟に対応できるよう、定期的な計画レビューを組み込むことも必要です。

顧客体験の可視化と改善

次に行うべきはカスタマージャーニーマップの構築です。ここでは、顧客が購入に至るまでに体験するすべての接点を詳細にマッピングし、それぞれの接点での顧客の感情や満足度を分析します。ペルソナを具体化し、顧客がどのチャネルを利用し、どの瞬間に満足または不満を感じているのかを理解することが目標です。

これにより、顧客が体験するすべての接点を最適化し、継続的な改善を図ることができるようになります。顧客の声を積極的に取り入れ、常に最新の情報でカスタマージャーニーマップを更新し続けることが求められます。

内部体制の強化と人材育成

オムニチャネル戦略を実践するためには、内部体制の整備が不可欠です。これには、組織構造の再整理や、従業員のスキルアップを図るトレーニングの実施が含まれます。特に、マルチチャネルに対応できる人材の育成が重要です。

また、オムニチャネルをサポートするためのITシステムやデータ管理ツールの導入も検討が必要です。顧客データを一元管理し、リアルタイムで情報を共有できる環境を整備することで、精度の高いサービス提供が可能となります。

継続的な評価と改善への取り組み

オムニチャネル戦略の効果を最大化するためには、定期的に実施した施策の成果を測定し、継続的に改善点を見出すことが重要です。ここでは、KPI(重要業績評価指標)を設定し、顧客満足度や売上、リピート率といった指標を通じて目標達成度を測定します。

定期的に効果を分析し、それに基づくアクションプランを立案することで、持続的な成長を促進します。顧客体験やチャネル間の連携における問題点が見つかった場合には、迅速に対応策を実施し、戦略をさらに洗練します。

会社全体での協力体制の構築

オムニチャネル戦略をしっかりと実践するためには、企業内のすべての部門が協力し合う体制を築くことが不可欠です。部署間の連携を強化し、情報共有を促進することで、一貫性のある顧客サービスを提供します。

また、評価制度の見直しを行い、全社的なマーケティング戦略において協力し合う文化を醸成することも重要です。部門間の競争よりも、協力による総合的な成果を評価する体制を導入しましょう。

ここまで説明してきたように、オムニチャネル戦略を成功させるには、多角的な視点からの取り組みが必要です。自社の強みや弱みを理解し、顧客に対して何を提供できるかを考慮したマーケティング戦略を練ることが成功の鍵となります。

オムニチャネル化によって新たな顧客体験を創出し、競争優位性を確立することで、ブランド価値と顧客忠誠度を高められるでしょう。詳しいノウハウや事例については、関連する資料を参考にしてさらに理解を深めてください。

オムニチャネルの代表的な施策

オムニチャネルのポイントは、ECや店舗、アプリなどの接点をただ増やすだけでなく、それらをつなげて「どこで触れても迷わず買える」体験を作ることです。

ここでは代表的な施策を整理し、顧客の「買いたい」と思ったタイミングを逃さず売上につなげるためのヒントを紹介します。

顧客データの統合

オムニチャネルを進めるうえで、最初に整えておきたい土台が「顧客データの統合」です。これは、店舗・EC・アプリなどに散らばっている顧客情報を、ひとつにまとめて管理できる状態にすることを指します。

中心になるのは、共通の会員IDです。会員IDを軸に、店舗とECの購買履歴、アプリでの閲覧やお気に入りといった行動データをひも付けていくことで、「この人は誰で、何に興味があり、どんな買い方をするのか」を一貫して把握できるようになります。

CRM(顧客管理システム)やCDP(顧客データ基盤)を活用して情報を集約し、どのチャネルでも同じ顧客を同じ人物として認識できる仕組みを作ることが重要です。顧客データの統合は、在庫連携やパーソナライズ配信、店舗受取など、あらゆるオムニチャネル施策の“出発点”になります。

リアルタイム在庫連携での店舗在庫の可視化

オムニチャネル施策の中でも、成果につながりやすい代表例が「リアルタイム在庫連携(店舗在庫の可視化)」です。

これは、店舗や倉庫にある在庫情報をできるだけ最新の状態でまとめ、ECサイトやアプリから「今どこに在庫があるか」を確認できるようにする取り組みを指します。

具体的には、ECサイト上で店舗ごとの在庫を表示したり、在庫がある店舗に対してネット予約・取り置きができるようにします。お客様にとっては「わざわざ行ったのに在庫がなかった」という失望を減らせるため、購入までのストレスが大きく下がります。

また、店舗で接客している場面でも効果があります。

例えば、自店舗に在庫がない場合でも、スタッフが他店や倉庫(あるいはEC在庫)を確認し、その場で注文して自宅配送に切り替えられれば、販売機会を逃しにくくなります。これは、単に便利な機能というだけでなく、「買いたい気持ちが高まっている瞬間」を確実に売上につなげるための仕組みとも言えます。

企業側のメリットも大きく、欠品による機会損失を抑えられるだけでなく、在庫を全体で見て動かせるようになるため、売れ残りや在庫の偏りを減らし、在庫効率を高めやすくなる点が魅力です。店舗とECを別々に運用するのではなく、在庫を“全社の資産”として活かす第一歩になります。

店舗とECをまたぐ受け取り・返品対応

オムニチャネルの分かりやすく成果が出やすい施策のひとつが、「店舗とECをまたぐ受け取り・返品対応の最適化」です。

これは、購入したチャネルに関係なく、お客様が自分にとって便利な方法で受け取りや返品・交換ができるようにする取り組みを指します。

代表例が、「ECで注文した商品を店舗で受け取る(BOPIS:Buy Online, Pick Up In Store)」です。お客様は、配送を待たずに都合の良いタイミングで受け取れたり、送料を抑えられたりします。アパレルなどでは、店舗で試着してからサイズ感を確認できるため、「届いてみたら合わなかった」という不満も減らしやすくなります。

また、返品・交換を店舗でも受け付けられるようにすると、購入後の体験が大きく改善します。ECで買った商品でも店舗で手続きできれば、手間が減って安心感が増し、スタッフが代替商品を提案できれば、その場での買い替えにつながることもあります。

重要なのは、購入前だけでなく購入後(アフターサポート)まで含めて体験を揃えることです。「どこで買っても、このブランドは対応がスムーズ」と感じてもらえると、信頼感が積み上がり、リピートやファン化(ブランドロイヤリティ)につながりやすくなります。オムニチャネルは、まさにこうした“便利さの積み重ね”で強くなる施策です。

チャネルを横断した1to1アプローチ

オムニチャネルでデータを統合できるようになると、次に狙えるのが「チャネルを横断した1to1アプローチ」です。

これは、店舗・EC・アプリなどで集まった情報をもとに、顧客一人ひとりに合わせて「どんな内容を」「いつ」「どのチャネルで」届けるかを最適化する考え方です。

例えば、ECサイトで特定の商品を何度も見ているのに購入していないお客様がいるとします。こうした行動データが分かれば、アプリで関連商品の案内を出したり、メールで在庫の再入荷を知らせたりと、次の一歩を後押しするコミュニケーションができます。さらに店舗側でも、来店時に「以前オンラインで見ていた商品はこちらです」と自然に案内できれば、接客の質が上がり、購入につながりやすくなります。

このとき大切なのは、単に“たくさん配信する”のではなく、一貫したメッセージを、最適なチャネルで届けることです。チャネルごとに言っていることが違うと、お客様は混乱しますし、「押し売りされている」と感じやすくなります。逆に、興味や状況に合った情報が適切なタイミングで届くと、「このブランドは分かってくれている」と感じてもらいやすく、満足度の向上につながります。

結果として、短期的には購入率や来店率の改善が期待でき、長期的にはリピートやファン化が進み、LTV(顧客生涯価値)の最大化にもつながります。チャネル横断の販促・配信は、オムニチャネルの“統合”ができてはじめて本領を発揮する施策です。

オムニチャネルのKPI・成果指標

オムニチャネル施策は、「効果が分かりにくい」「成果をどう評価すればよいか分からない」と感じられやすい取り組みです。

これは、顧客が複数のチャネルを行き来するため、従来の評価方法では成果を正しく捉えにくいことが原因です。

そのため、オムニチャネルでは、適切なKPIを設定し、成果を可視化することが欠かせません。

KPI設計が曖昧なままでは、社内での評価や改善が進まず、施策が継続できなくなるリスクもあります。本章では、オムニチャネルにおける成果指標の考え方を整理します。

以下のお役立ち資料では、50社の調査データから導く中小企業のためのEC事業指標一覧についてご紹介しています。

合わせてご覧ください。

1.LTV(顧客生涯価値)

オムニチャネルの成果を測るうえで、まず押さえたいのがLTV(顧客生涯価値)です。

ECと店舗を横断したアプローチが進むほど、体験は便利になりやすく、結果として「また買いたい」「このブランドで安心して買える」という感覚につながります。つまりLTVは、顧客体験(CX)が良くなっているか、そしてその結果として売上が長期的に伸びているかを捉えやすい指標です。

LTVは一般的に、次のような要素で考えます。

- 平均購入単価

- 購入頻度

- 継続期間(または一定期間内の購入回数)

オムニチャネル施策(例:在庫可視化、店舗受取、返品の統合、チャネル横断の販促)がうまく回ると、購入のストレスが減り、リピートのハードルが下がります。すると、購入頻度や継続期間が伸び、LTVの改善として表れやすくなります。

ポイントは、「LTVが上がった/下がった」を一度見るだけで終わらせないことです。施策の影響はタイムラグが出ることも多いため、月次・四半期などで定点観測し、変化が出たときに「どの体験改善が効いたのか」を振り返れる状態にしておきましょう。

2. ECと店舗の売上

オムニチャネルでありがちな落とし穴が、ECと店舗を切り分けて評価してしまうことです。

顧客は「ECで調べて店舗で買う」「店舗で見てECで買う」と自然に行き来するため、チャネル別売上だけを見ていると、本来プラスの動きでも社内で“取り合い”が発生しやすくなります。

そこで意識したいのは、まず会社として売上がどう変化しているかをウォッチすることです。

- 全社売上(EC+店舗)で増減を追う

- そのうえで、EC売上・店舗売上も参考として見る

この順番にすると、目的が「チャネルの勝ち負け」ではなく「会社として成長しているか」に揃いやすくなります。

オムニチャネルは、チャネル別に最適化するのではなく、顧客起点で全体最適を作る取り組みです。だからこそ、売上指標もまずは全体での成果が見える設計にして、定点観測していくのがおすすめです。

3. 来店数・店舗受取率

オムニチャネルの成果を“店舗側にも分かりやすく”示す指標が、来店数と店舗受取率です。

ここを見ることで、「ECの取り組みが店舗にもプラスになっているか」「EC→店舗への送客ができているか」を評価しやすくなります。

例えば、ECユーザーに対して来店クーポンを配布した場合は、

- クーポンの利用数

- 会員IDベースの来店数の増加

などで「来店がどれくらい増えたか」を確認できます。

また、店舗受取率(店舗受取件数 ÷ EC注文数)が上がっているなら、EC→店舗の接点が増えているサインです。店舗受取が増えると、

- 店舗でのリアルな接客ができる

- ついで買い(クロスセル)が起きやすい

- サイズ相談や代替提案もしやすい

といった形で、売上を伸ばすきっかけになりやすくなります。

この指標も、一度見て終わりにせず、施策(来店クーポン、在庫表示、店舗受取導線改善など)を打った月にどう動いたかを定点観測し、改善の当たりを見つけていきましょう。

4. NPS

売上や来店と同じくらい大切なのが、顧客満足度の変化です。そこで役立つのがNPS(ネット・プロモーター・スコア)です。

NPSは「このブランドを人におすすめしたいか」という質問を軸に、顧客の温度感を把握する指標で、オムニチャネルのように接点が増える取り組みほど、体験の良し悪しがスコアに出やすい傾向があります。

オムニチャネルでは特に、

- 店舗受取がスムーズだったか

- 返品・交換が簡単だったか

- 案内(メール/アプリ通知)がちょうど良かったか

といった“体験の質”が積み重なって、信頼やロイヤルティにつながります。NPSやアンケートの自由回答を見ていくと、「どこでお客様が困っているか」「何が評価されているか」が見え、改善に直結します。

ここでも大切なのは、単発の調査ではなく、定期的に測って「お客様の声がどう変わっているか」を追うことです。売上指標と合わせて、NPSも定点観測していきましょう。

オムニチャネル化している企業の成功事例6選

ここでは、さまざまな取り組みを行い、オムニチャネル化をすでに成功させている企業の事例を紹介します。

アルペングループ

画像元:Alpen Online|アルペングループ公式オンラインストア

アルペングループは「スポーツをもっと身近に」というミッションのもと、「スポーツデポ」「アルペン」「アルペンアウトドアーズ」「ゴルフ5」など複数の業態を全国約400店舗展開する総合スポーツ小売企業です。

その成長戦略の中核としてオムニチャネル・OMO(オンラインとオフラインの融合)を推進し、自社ECと実店舗の垣根をなくす取り組みを進めています。

例えば、ECと店舗の在庫を統合管理し、オンラインで注文した商品を店舗で受け取れる仕組みや、来店時にスムーズな商品提案ができる環境を整備しています。これにより、顧客はチャネルを意識することなく、自分にとって最も便利な購買体験を選択できます。

また、商品情報やノウハウを発信するコンテンツをEC上に集約し、情報収集から購入までを一気通貫で完結できる「メディアコマース」を構築している点も特徴です。実店舗での体験価値とECの利便性を融合させることで、単なる販売チャネルの拡張にとどまらず、顧客との継続的な関係構築とブランド価値向上を実現しています。

アルペンがオムニチャネルに関する取り組みをどのように推し進めているのか、詳細をまとめた資料は以下から無料でダウンロードできます。

ABC-MART

シューズ販売のABC-MARTは、国内だけでも1000店舗以上(2020年2月現在)を展開し、ECサイトも手がける企業です。

ABC-MARTは、直営店舗の多さを活かした「店舗受け取りサービス」を活用して成功しています。

このサービスでは、顧客はECサイトで欲しい商品を選んだあと、最寄りの店舗で商品を試着してから実際に購入するかどうかを決められます。

また、実店舗で在庫を用意できない場合でも、ECサイトの在庫があれば直接自宅まで配送できるシステムも整えています。

このように、オムニチャネル化をしたことで、在庫切れによる機会損失を減らした結果、年間で1億5000万円もの売り上げアップに繋がっています。

無印良品

画像元:無印良品公式オンラインストア

無印良品の運営元である良品計画では、オムニチャネルの活用のために「MUJI passport」というスマートフォンアプリを提供しています。

このアプリを使えばECサイトでの買い物ができるほか、スマートフォンの位置情報から近くの店舗を検索して「フォロー」したり、欲しい商品の在庫があるかどうかを確認したりできます。

また、実店舗での会計時にアプリのバーコードを提示すれば、事前に登録した配送先に商品を届けてもらうことも可能な配送サービスを提供しています。

さらに、「MUJIマイル」と呼ばれるポイントプログラムでは、買い物をするたびにポイントを貯めることができ、「ステージ」と呼ばれる会員ランクがアップしたときや誕生日月にはさらにポイントが付与されます。

単に利便性を高めるだけでなく、顧客をファンに変えるための仕組みまでを統合したことが成功の秘訣だといえるでしょう。

スターバックス(Starbucks)

スターバックスは2014年頃に会員サービスアプリの「Starbucks Rewards™」を立ち上げました。

そのアプリを使って2つのオムニチャネル戦略を実行し成功しています。

1つ目に実店舗に来店する前に決済を終了できる仕組みを作ったことです。

この仕組みはアプリから商品を事前にオーダーすることで、レジに並ばなくても商品が届くようにしたことで、お客様の利便性を向上させました。

2つ目に実店舗とECサイトどちらでも利用できるポイントの発行です。

これはお客様が決済する際に会員証を提示することで商品金額に合わせてポイントを貯めれる仕組みになります。

総じて、アプリを通じて実店舗の利便性はもちろん、ECサイトの利用率が向上していることからオムニチャネル戦略が成功しているといえるでしょう。

ヨドバシカメラ

家電量販店として全国展開をしているヨドバシカメラは、実店舗とECサイトを利用したオムニチャネル戦略で成功しています。

具体的には、ヨドバシカメラは全国の実店舗を活用して、オンラインで注文した商品を最短2時間で受け取れる「ヨドバシエクストリーム」サービスを展開したことで、お客様はオンラインの利便性と実店舗の即時性を両方享受できるようになりました。

また、ヨドバシカメラは会員制度を通じてオンラインとオフラインの顧客データを一元管理しています。これにより、顧客の購買履歴や行動データを基にしたパーソナライズされたサービスの提供が可能となり、顧客満足度の向上につながっています。

赤ちゃん本舗

赤ちゃん本舗(アカチャンホンポ)は、セブン&アイ・ホールディングスグループのベビー用品専門店として、都心部のファミリー層に向けたオムニチャネル戦略で成果を上げています。店舗での「実物を見て安心して選びたい」というニーズと、ECの「手間なく買いたい」という利便性を組み合わせ、買い物体験を整えているのが特徴です。

具体的には、店舗内に専用タブレットを設置し、商品の検索から注文、決済、配送依頼までをその場で完結できる仕組みを用意しています。お客様は店頭で商品を確認したうえでタブレットから注文でき、商品は最短で翌日に自宅へ配送されます。これにより、店舗側は限られた売場でも幅広い商品ラインナップを提案しやすくなり、在庫を持ちにくい小規模店舗でも販売機会を広げられます。

また、ECサイトと実店舗の在庫情報を一元化している点も重要です。店舗に在庫がない商品でも購入につなげられるため、「欲しいのに買えない」という欠品由来の機会損失を抑えやすくなります。

さらに公式アプリでは、赤ちゃん本舗のポイントに加えてセブン&アイグループの「セブンマイル」も貯められ、限定クーポンの配布やベビーカーの補償サービスなども提供しています。グループ内の連携も含めて来店・購買の動機を作りやすくしている点が、オムニチャネル施策として効いています。

このように赤ちゃん本舗は、「店舗で安全性を確認したいが、ベビーベッドなど大型商品を持ち帰るのは大変」といった現実的な悩みに対して、店舗確認→その場で注文→自宅配送という導線を整備しました。結果として、ユーザーと店舗双方の課題を解消し、売上の回復につながった成功事例と言えます。

上記でご紹介した企業様以外にも、ムラサキスポーツ様もオムニチャネル戦略にて成功されています。

詳しい事例は下記の資料でご紹介しているので、この機会にぜひご覧になられてはいかがでしょうか。

さらに、オムニチャネルの導入事例について知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

関連記事:オムニチャネル事例16選 | 事例から学ぶ成功ポイント4選を解説

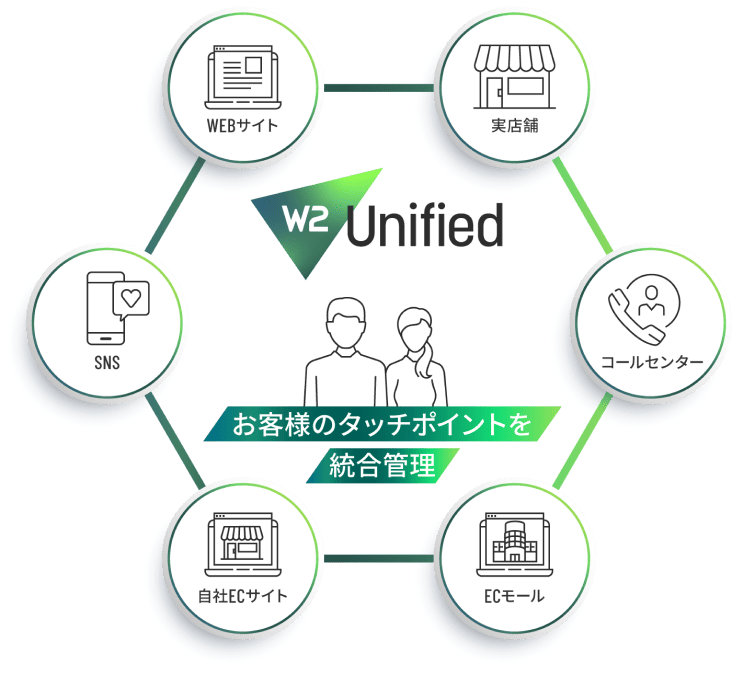

オムニチャネルを実現するならW2 Unified

オムニチャネル化をご検討中の事業者様には、W2 Unifiedの導入をおすすめします。

- 公式URL:https://www.w2solution.co.jp/w2_unified/

- 運営会社:W2株式会社

- 導入実績:アサヒビール株式会社 / 株式会社WOWOWコミュニケーションズ / 株式会社マッシュスタイルラボ など

W2 Unifiedは、オムニチャネル戦略に特化したECプラットフォームとして、オンラインとオフラインの顧客接点を完全に統合し、一元管理するプラットフォームです。

W2 Unifiedは、商材ジャンルを問わず多様な商品の販売に対応した中大規模事業者向けのECプラットフォームです。実店舗とECの在庫・顧客情報のリアルタイム連携や、消費者向け・法人向けが混在するEC運営も一元管理できます。

さらに、柔軟なカスタマイズ性により、事業戦略や運用フローに合わせた理想的なECサイト構築を実現します。

このプラットフォームを活用することで、ECサイトと実店舗の顧客データや購買履歴を連携させ、一人ひとりのお客様に最適化されたパーソナライズされた購買体験を実現できます。

標準機能として搭載されている店舗受取(BOPIS)やPOS連携、SNS連携といった機能は、オムニチャネル戦略を即座に展開するための強力なツールとなり、事業全体の売上向上を強力に後押しします。

また、複数のECサイトやブランドを展開している企業様にとっても、W2 Unifiedなら一元管理による効率的な運用と横断的なマーケティングが可能になり、業務効率の大幅な改善につながります。

これらの特長から、W2 Unifiedはオムニチャネル化を希望する事業者にとって、顧客体験価値の向上と売上成長、業務効率化を同時に実現できる強力なプラットフォームと言えるでしょう。

まとめ

販売経路が多様化する現在において、オムニチャネル化は顧客との関係性を改善し機会損失のリスクを抑える有効な手段のひとつですが、効果を得るまでにはある程度時間がかかってしまいます。

PDCAを回し、改善を行うため予算やリソースは必要になってきます。また、導入後の効果を高めるには、部門間で分断されがちな情報を統合し、実店舗やECサイトといった違いを相乗効果に変えていくための施策が欠かせません。

社内のインフラやシステム、マーケティングやサービス内容の見直しを通して、企業としての成長戦略を再確認しましょう。

なお、本記事の内容をより詳しく掘り下げた資料として、「【成功事例付き】オムニチャネルの重要性と手法を徹底解説」を用意しています。

資料は無料でダウンロードできるので、オムニチャネルの導入を検討している方は、ぜひあわせてご一読ください。

オムニチャネルに関するよくある質問と回答

質問1: オムニチャネルとマルチチャネルの違いは何ですか?

マルチチャネルは複数の販売チャネルを個別に運営する手法ですが、オムニチャネルは全てのチャネルを統合し、顧客データや在庫情報を一元管理します。

例えば、オンラインで購入した商品を実店舗で受け取る、店舗で見た商品をアプリで購入するなど、チャネル間をシームレスに移動できる点が最大の違いです。顧客体験の一貫性を重視するのがオムニチャネルの特徴です。

質問2: オムニチャネル戦略を導入するメリットは何ですか?

顧客満足度の向上と売上増加が主なメリットです。顧客は自分の好きなタイミングやチャネルで買い物ができるため、購買体験が向上します。

また、チャネル間でデータを共有することで、パーソナライズされた提案が可能になり、リピート率が高まります。さらに在庫の最適化や業務効率化により、コスト削減にもつながります。