インターネット販売の需要は年々高まっています。その中でも食品ECは冷凍やパッケージ技術の進歩もあり、これまで敬遠してきたユーザーが利用する傾向にあります。

こうした流れから、新たに食品ECに挑戦しようとお考えの企業もあると思います。

食品ECで失敗しないためには、まずは成功しているお店を知ることが重要です。本記事では食品ECで成功している企業12選をご紹介します。

1,000社以上の導入実績に基づき、ECサイト新規構築・リニューアルの際に事業者が必ず確認しているポイントや黒字転換期を算出できるシミュレーション、集客/CRM /デザインなどのノウハウ資料を作成しました。

無料でダウンロードできるので、ぜひ、ご活用ください

この記事の監修者

神戸大学在学中にEC事業を立ち上げ、自社ECサイトの構築から販売戦略の立案・実行、広告運用、物流手配に至るまで、EC運営の全工程をハンズオンで経験。売上を大きく伸ばしたのち、事業譲渡を実現。

大学卒業後はW2株式会社に新卒入社し、現在は、ECプラットフォーム事業とインテグレーション事業のマーケティング戦略の統括・推進を担う。一貫してEC領域に携わり、スタートアップから大手企業まで、あらゆるフェーズのEC支援に精通している。

食品ECは成功する?市場規模や課題について

1-1.食品EC業界の現状と課題

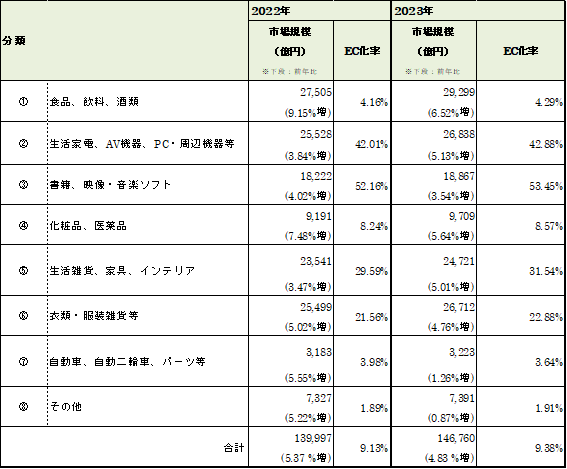

ECの中でも食品事業でのECは難しいと言われています。実際に、EC業界の中でも食品のEC化率は低く、2024年の経済産業省の調査(※1)によると、4.16%という数字が出ております。

以下の表は、2024年に経済産業省が発表した、物販系分野におけるBtoC-EC市場規模(法人が個人に売るネットショップ)のEC化率をまとめたものです。(※1)

こちらを見ると、「食品、飲料、酒類」の市場規模は増加率も含めて1位の大きさを誇りますが、

一方で、EC化率は他業界と比較して低くなっていることが分かります。

市場規模に比べてEC化率が低いことから、「EC化が難しい」と言える食品業界ですが、

コロナ禍以降で変化した部分もあります。

外食が制限された中で、自宅で少し高級なものを食べるという習慣が生まれ、食品をネットショップで購入することをためらっていたユーザーも、

SNSの普及やパッケージの進化、物流の革新によって、ネットショップへの信頼が高まりました。

ギフトにおいても、これまではお中元やお歳暮などで利用されていた高級食材やブランド食品とは別に、ちょっとした贈り物にスイーツや飲料が使われるようになりました。

EC化が難しい食品業界ですが、このように、時代の変化に伴って確実にユーザーは増えていますので、

SNSや広告などオンラインでのマーケティングを含め、やり方次第では十分に可能性があると言えます。

ここからは、食品ECが難しい理由と、食品ECを成功させるために重要な食品ならではの強み、メリットをご紹介します。

※1:経済産業省

食品ECが失敗しやすい主な原因3つ

ここでは多くの事業者が食品ECを始めるときに苦戦する原因を、3つに分けて解説します。

2-1.生鮮食品の取り扱いが難しい

生鮮食品は温度帯と品質管理が最重要課題であり、ECとして全国に配送するときのリードタイムや輸送ルートがより複雑化します。

配送中にクール便の温度がわずかに変動しただけでも、鮮度劣化につながる恐れがあるのが現実です。

消費期限が短い食品を扱う場合は、在庫リスクや廃棄ロスの問題も重なり、効率的な管理システムが必須となります。

また、何よりも「鮮度」が重視される生鮮食品において、どれを買うか選ぶには「商品を手に取って状態を確認する」というステップが必須と考えるユーザーは多いです。

しかし、ECでは実物を手に取って選ぶことができません。

これは「肉や野菜など状態に個体差が出やすい食品」を購入したいユーザーにとっては、大きな不安要素となりえます。

2-2.配送や手数料など事業者側の負担が大きい

大手通販会社では「配送料無料」が当たり前となっていますが、いち事業者がこれを実現しようとすると、大きな負担としてのしかかります。

ユーザーにとっては無料でも、実際には事業者が「配送業者に対して手数料を肩代わり」する必要があるからです。

特に、生鮮食品や重量のある商品群を届けるには、通常配送に比べて費用がかさむケースが多く見られます。

中でも冷蔵・冷凍便の送料は高額になりやすく、これを商品代金にどう反映させるかがポイントです。

さらに各種手数料や決済費用などが重なり、粗利を安定して確保するためには配送方法や価格設定を綿密に検討しなければなりません。

2-3.ユーザーにとって実店舗の方が利便性が高い

ECの最大の強みといえば「ポチる」だけで欲しい物が手に入るその利便性ですが、食品に関しては実店舗の方が利便性が高いといえます。

なぜなら、先ほどの鮮度の確認の話だけでなく

- 生活圏内にリアル店舗がたくさん存在する

- 配達を待たずその場で手に入る

など、ユーザーの潜在的なニーズを満たす要素があるからです。

これは実店舗の最大の強みであり、ECでの実現はなかなか難しいといえます。

特に生鮮食品では「見た目や鮮度を確認したい」という心理が強いため、ECショップはこれらのハードルを超えるための付加価値を提示する必要があります。

使い勝手や品質保証の面で消費者を納得させられないと、結局は実店舗に流れてしまう可能性が高いです。

食品ECならではの強み・メリット

一方で、食品ECだからこそ可能になる強みやメリットも多数存在します。ここでは代表的なポイントを4つ紹介します。

3-1.24時間365日販売できる

食品ECでは、深夜や早朝でもサイトを開いていれば注文が可能です。

これにより、真夜中に急に必要になった食材や仕事終わりにゆっくりショッピングしたい消費者のニーズに応えられます。

実店舗では得られない『いつでもどこでも買える』というメリットは、忙しい現代人にとって非常に大きな価値です。

3-2.商圏が一気に日本全国に広がり、販路を拡大できる

リアル店舗であれば店舗周辺の顧客に対して限られた商圏で勝負する必要があります。

しかし食品ECの場合は、地域を選ばず全国どこからでも注文を受け付けることができ、販売エリアを一気に広げられます。

特産品や高付加価値の商品であれば、遠方の顧客にも魅力的に映るため、地域の垣根を超えた販路拡大が可能です。

以下の記事では「ECサイトの集客法」について詳しく解説しています。是非合わせてご覧ください。

3-3.「棚」に限りがないので、ニッチな商品を取り揃えられる

実店舗では限られた売り場面積や在庫スペースがあるため、取り扱う商品に物理的な制限が発生します。

しかしオンラインの棚は無限に拡張できるため、小規模生産のクラフト食品や希少な商品を多数揃えることが可能です。

ニッチな商品を探す消費者にとって、食品ECでの豊富なラインナップは大きな魅力となります。

3-4.商品情報や背景にあるストーリーを直接ユーザーに伝えられる

食品ECでは、生産者のこだわりや産地情報、レシピなどをテキストや写真、動画で詳細に伝えることができます。

実店舗では限られた店頭POPや接客時間でしか訴求できないため、オンラインならではの深いコミュニケーションが可能です。

メッセージ性の強いものは購買意欲をかき立てるため、強力なメリットであると言えるでしょう。

スーパーで、「生産者の○○さん」が紹介されている野菜と、産地しか分からない野菜が並んでいるときに、つい前者を選びたくなる心理と同じです。

こうしたストーリーを伝えることで、商品に対する愛着が高まり顧客ロイヤリティの向上にもつながります。

食品EC成功事例12選

では、どうやったらECで成功するのでしょうか。

食品ECで成功するためには、実際に食品ECで成功している事業者の取り組みは、ビジネス拡大の大きなヒントになります。

ここでは12の具体的な事例を紹介します。

ここで紹介する事例はいずれも、顧客目線のサービス設計や商品ラインナップの整備、それに付随するPR施策を上手に活かしています。

食品ECの事例を研究することで、単なる商品のネット販売から一歩進んだ『体験を届けるEC』へと成長させるヒントが得られるはずです。

4-1.【全農食品オンラインショップ】頒布会・定期購入で売上UP

(参照元:全農食品オンラインショップ)

全農食品オンラインショップは、定期的に商品が届く頒布会の仕組みを設け、リピート需要をしっかりと獲得しています。

頒布会とは、毎回異なる商品を定期的に顧客に届ける販売方法です。

例えば、1月はりんご、2月はいちご、3月はキウイというように一定期間毎に異なる商品を届けます。

全農食品オンラインショップの特徴は、頒布会を毎回顧客が選択できるようにしたことです。

通常の頒布会では、内容があらかじめ決められているので、回によっては好みではない商品が届く可能性もありますが、

全農食品オンラインショップでは、希望する月の締切までに数種類の商品の中から選択でき、毎回好きなものを受け取ることができます。

この柔軟な頒布会施策の結果、顧客から人気を得ることができ、売上増に繋がりました。

こうした定期便の導入はサブスクリプション型ビジネスと親和性が高く、継続購入を促進する好例といえます。

全農食品にご興味がある方は、こちらの記事も併せて参考にしてみてください。

4-2.【不室屋】ギフト対応でリピート客をつかむ

(参照元:不室屋)

創業慶応元年の金沢の老舗不室屋は、2018年にオンラインショップをリニューアルしています。

リニューアルにより、スマートフォン対応や実店舗の顧客とオンラインの顧客データを統合するなど、より使いやすいサイトに改善されました。

不室屋の商品は贈答品として利用される機会が多いため、EC内も贈答を意識して構築されています。

商品のサムネイル下には「のし」対応の可否がアイコンで表示され、カテゴリーも使う場面で分けられており、顧客がショップ内で迷わず商品を選べる工夫がされています。

特にのし対応については、のしの種類の選択、名入れなど細かく指定できます。

手土産用では、紙袋の選択もできるなど、実店舗で購入するのと変わらないサービスを顧客は受けられます。

ユーザーが安心して贈れる体制を整えることでブランドイメージを高め、EC販売のファン層を獲得しています。

また、じっくり商品を選ぶことができるECの特性を利用し、ついで買いで自宅用の商品提案もあるなど、プラスアルファのサービスが用意されています。

老舗で実績があるからこそ商品への信頼や人気が高く、きめ細やかなサービスでECでもリピート客を獲得しています。

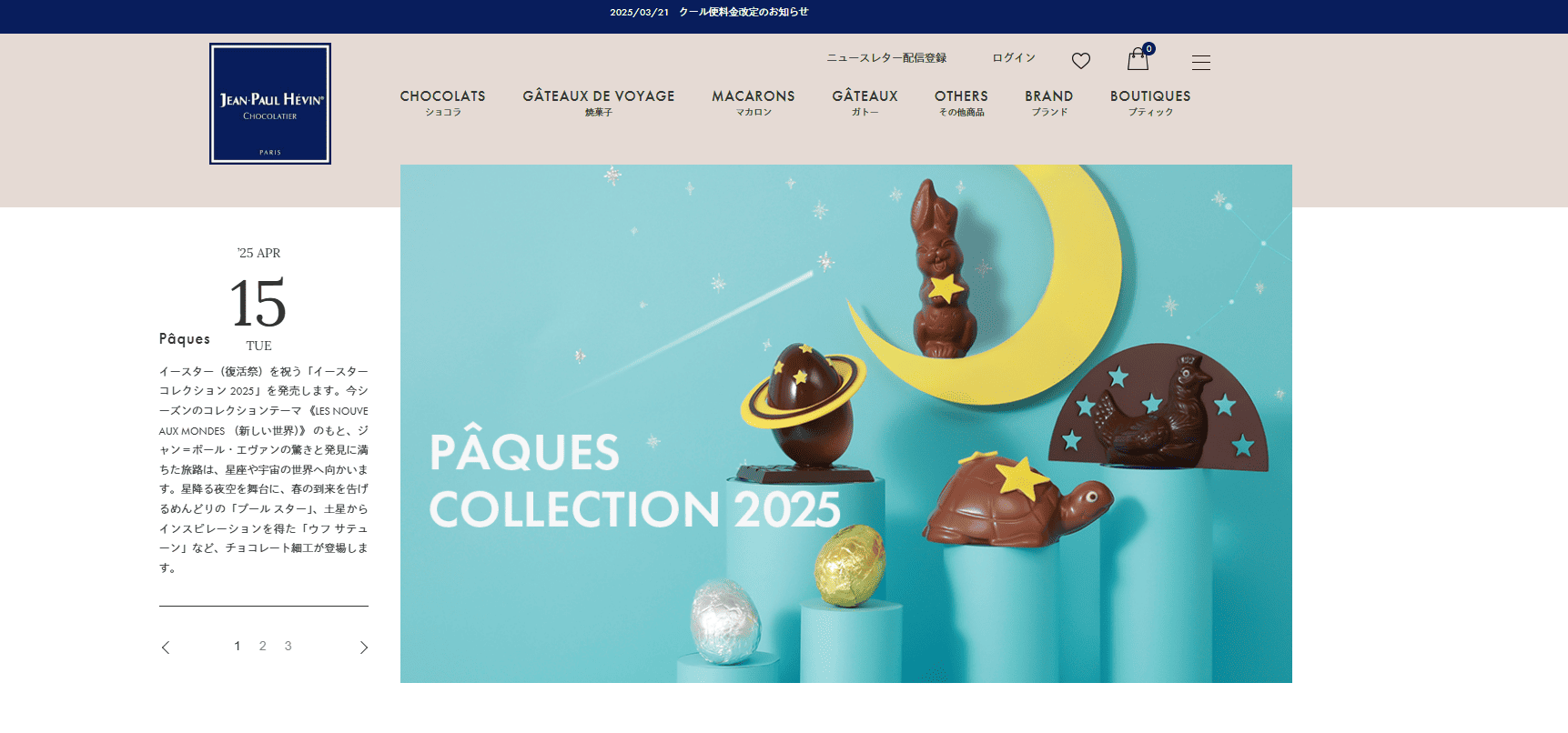

4-3.【ジャンポールエヴァン】オンライン限定品でプレミアム感を演出

(参照元:ジャンポールエヴァン)

フランスの有名ショコラティエであるジャン=ポール・エヴァン氏が手掛けるスイーツショップです。

日本でも各地のデパートなどに出店している有名店の一つです。

そのジャンポールエヴァンオンラインブティックでは、オンライン限定品を展開しています。

実店舗とは異なる商品ラインナップを用意することで、ECサイトの存在価値を高め、ファンにとって見逃せない購入機会を提供しています。

「ここでしか買えない」という限定感は、プレミアム消費を促進する有力な方法です。

オンラインの顧客へはニュース配信などで継続的にアプローチができるため、実店舗の顧客をオンラインに誘導するメリットは大変大きいと言えます。

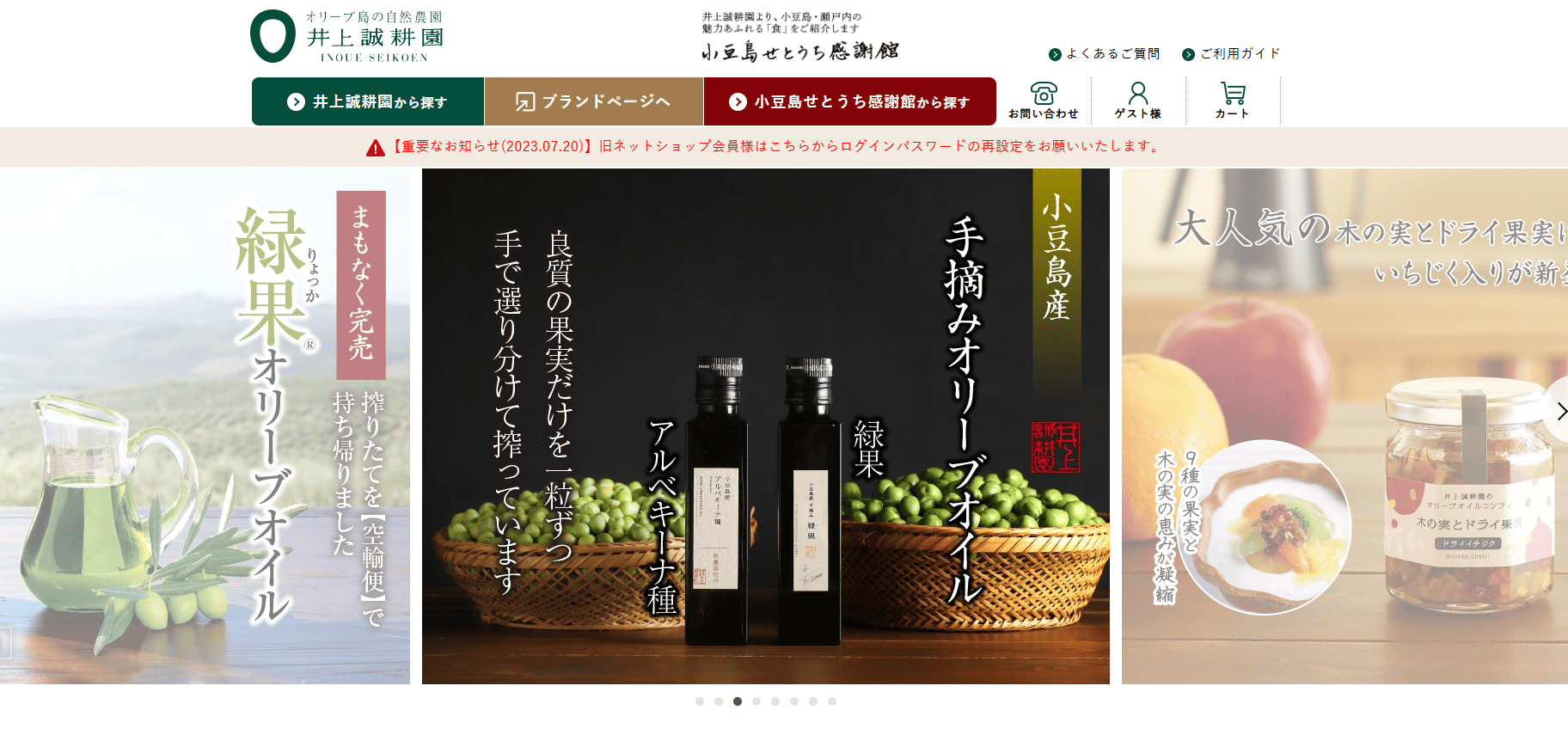

4-4.【井上誠耕園】生産者としての強みを活かす

(参照元:井上誠耕園)

井上誠耕園は小豆島にある農園です。約4500本のオリーブと、14種類の柑橘を栽培しています。

同社のオンラインショップでは、化粧品、スイーツ、パン、加工食品、果物が販売されており、商品点数は100近くあります。

中でも、農園経営ならではのオリーブやオリーブを使った商品を多数販売。生産者ならではの視点で、開発の過程や苦労をストーリーとしてサイトやSNSで紹介するなど、

ブランディングの一部としてもECを活用していることが伺えます。

サイトに掲載されている人物の写真も、実際に作業しているスタッフなどを起用していて、親近感とリアリティを演出しています。

商品ページでは、その商品を使ったアレンジレシピや細かい使い方が紹介され、読んでいるうちに購入したくなるページ作りになっています。

独自の生産背景を訴求するスタイルは、品質をアピールしながらファンを増やす効果的な戦略です。

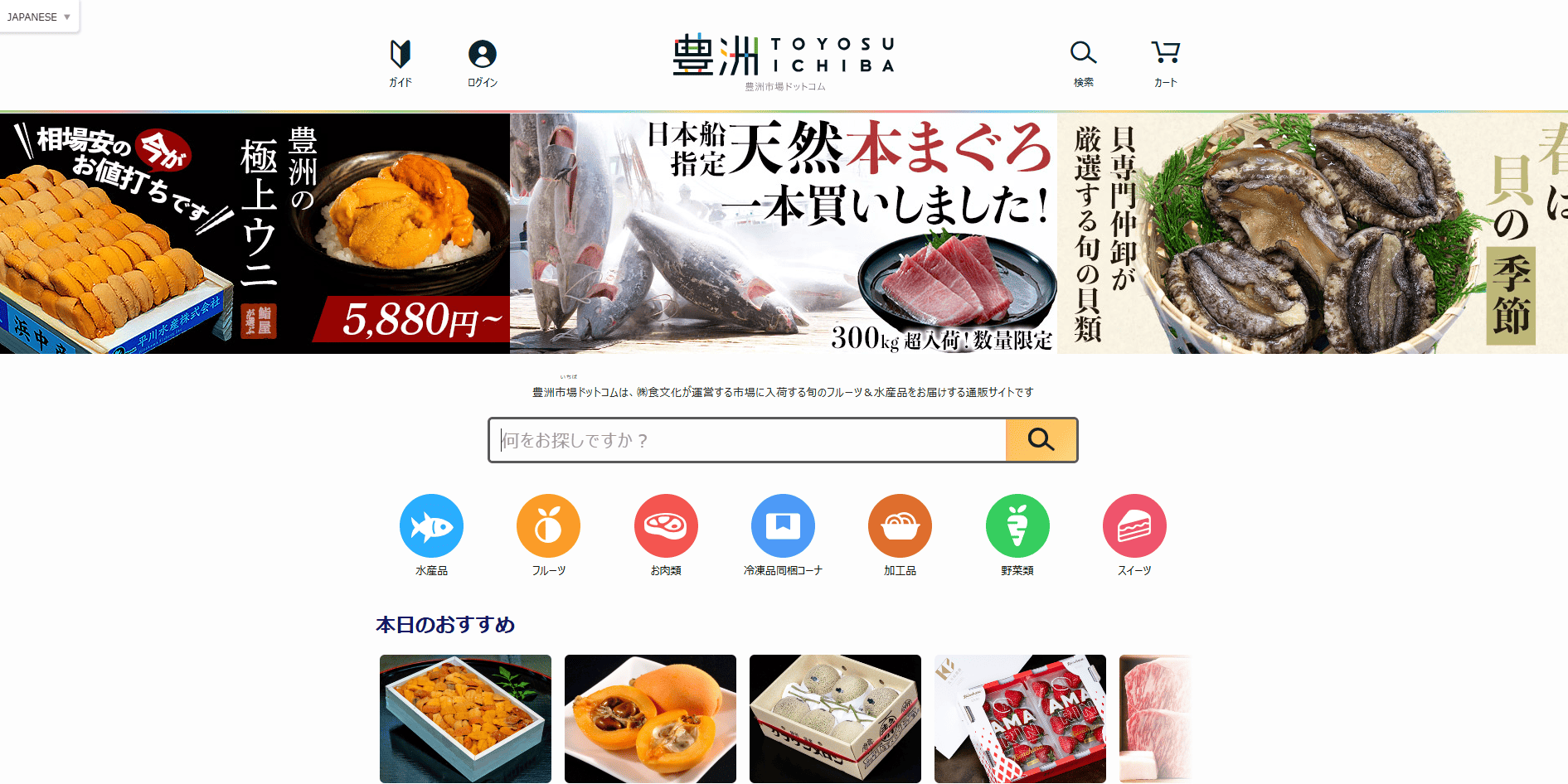

4-5.【豊洲市場ドットコム】プロ仕様でお得感と特別感を演出

(参照元:豊洲市場ドットコム)

豊洲市場ドットコムは、飲食店やプロの料理人も利用する市場感覚の品揃えと価格帯を一般消費者に開放しています。

豊洲市場での購入権を取得しているため、一般では購入できない商品やプロ仕様の商品展開を強みにしており、普段なかなか手に入らない食材を自宅でも楽しめるという特別感が支持を得ています。

豊洲市場からの商品であれば、鮮度や価格への期待も高まります。市場からの商品ということで、小売りでは販売されていない品や量を購入できるところも魅力です。

例えば、生のウニはスーパーではなかなか見ることはなく、販売されていても少量です。豊洲市場ドットコムでは、お寿司屋さんへ卸す大箱で販売されています。

物流にも独自性を打ち出しています。東京23区限定ではありますが、朝8時までに注文した商品をその日中に届けるというサービスです。

鮮度が大事な商品なだけに、こうしたサービスは顧客の心をつかみます。

4-6.【筋肉食堂】目的に特化した商品づくり

(参照元:筋肉食堂DELI)

筋肉食堂DELIは高タンパク、低糖質、低カロリーな冷凍弁当の販売を行っています。筋肉の増強を目指す人のためのメニューに特化しており、

目的に合わせて4つのコースを展開。実際にレストランも運営していることから、レストラン品質でおいしいということを売りにしています。

サイトのデザインはステーキやハンバーグといった料理の写真をメインに大きく使用し、食欲をそそられます。

高タンパク、低糖質、低カロリーな食事は一般的にあまりおいしくないイメージがある中で、おいしそうな料理の画像はとてもインパクトがあります。

電子レンジで温めるだけで手軽に料理を味わえるというのもポイントの1つです。

会員には継続購入によってランクがつけられ、高ランクであれば最大15%の割引が受けられます。

その他、会員限定のメニューもあり、継続しやすいサービス内容となっています。

このような、ライフスタイルや健康の分野と連動したEC展開は、競合他者との差別化を図る上で極めて有効です。

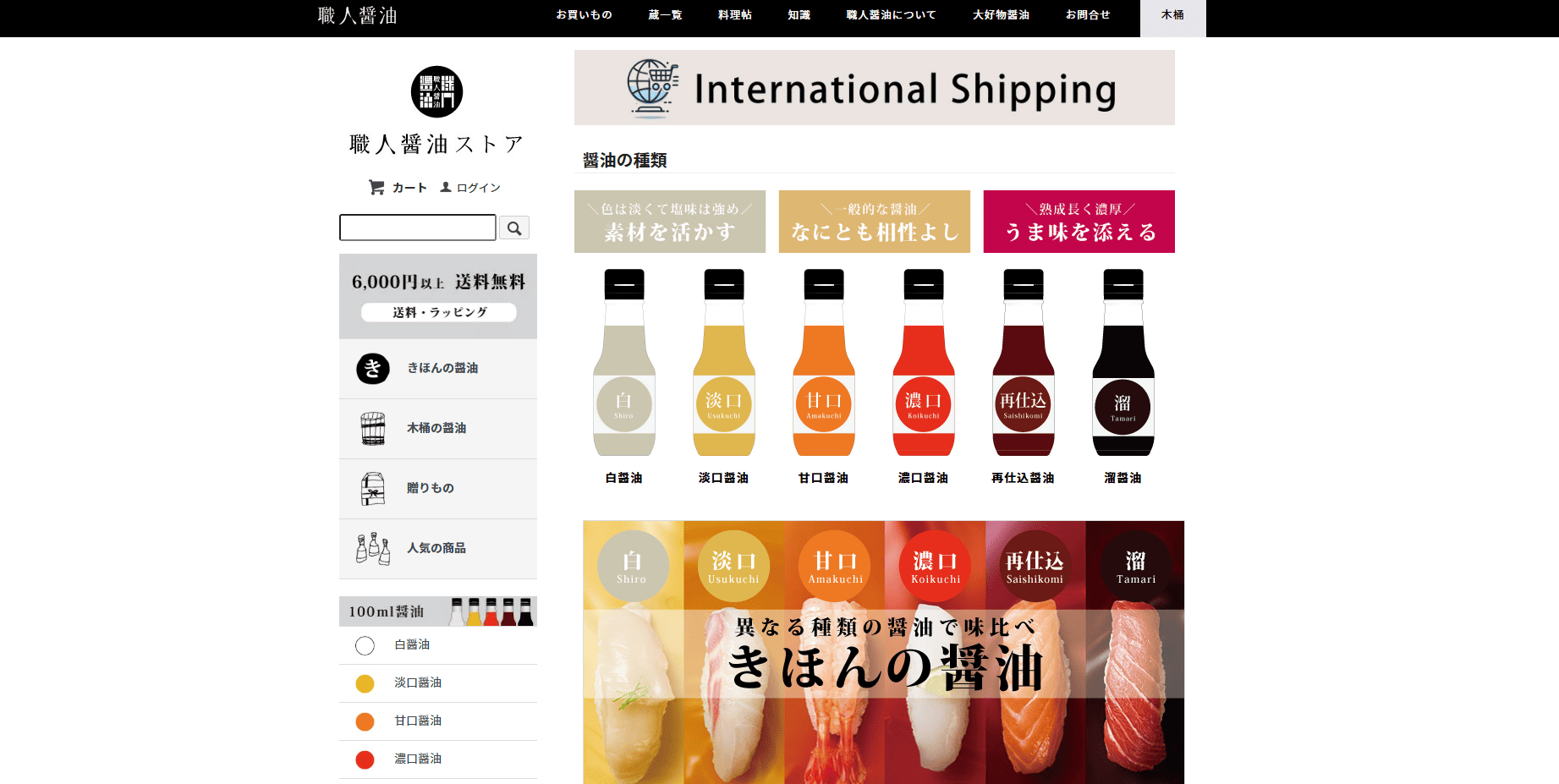

4-7.【職人醤油】コンテンツ量で商品数をカバー

(参照元:職人醤油)

醤油専門店の職人醤油では、各地の醤油蔵から取り寄せたバラエティ豊かな商品を豊富な情報で紹介しています。

販売する醤油はすべて100mlサイズで、気軽に味比べができるようになっています。

酒蔵でお酒を選ぶように、醤油も蔵元ごとに違いがあるということで、気に入った醤油が見つかったときは蔵元から直接購入するように呼びかけています。

職人醤油の特徴は、コンテンツの充実度にあります。

料理のレシピや醤油に関する情報など、多くのコンテンツが用意されています。

ECというよりも、メディアのようなコンテンツ量です。

たとえ商品点数が多くても、適切なレシピ提案や選び方ガイドを充実させることで、ユーザーが商品を選びやすくなっていますし、

商品について啓蒙することで、購入後の満足度を上げる効果もあります。

さらにシーン別、食材別、地域別、というように分類を細かく設定することで、商品点数を多く見せる工夫をしています。

商品一覧でピンと来なかった顧客も、「豆腐にかけるなら」「お刺身にかけるなら」と食材別に訴求されると、興味が湧きやすくなります。

コンテンツマーケティングを強化し、商品の魅力をしっかり伝えることが購入増へと直結する好事例です。

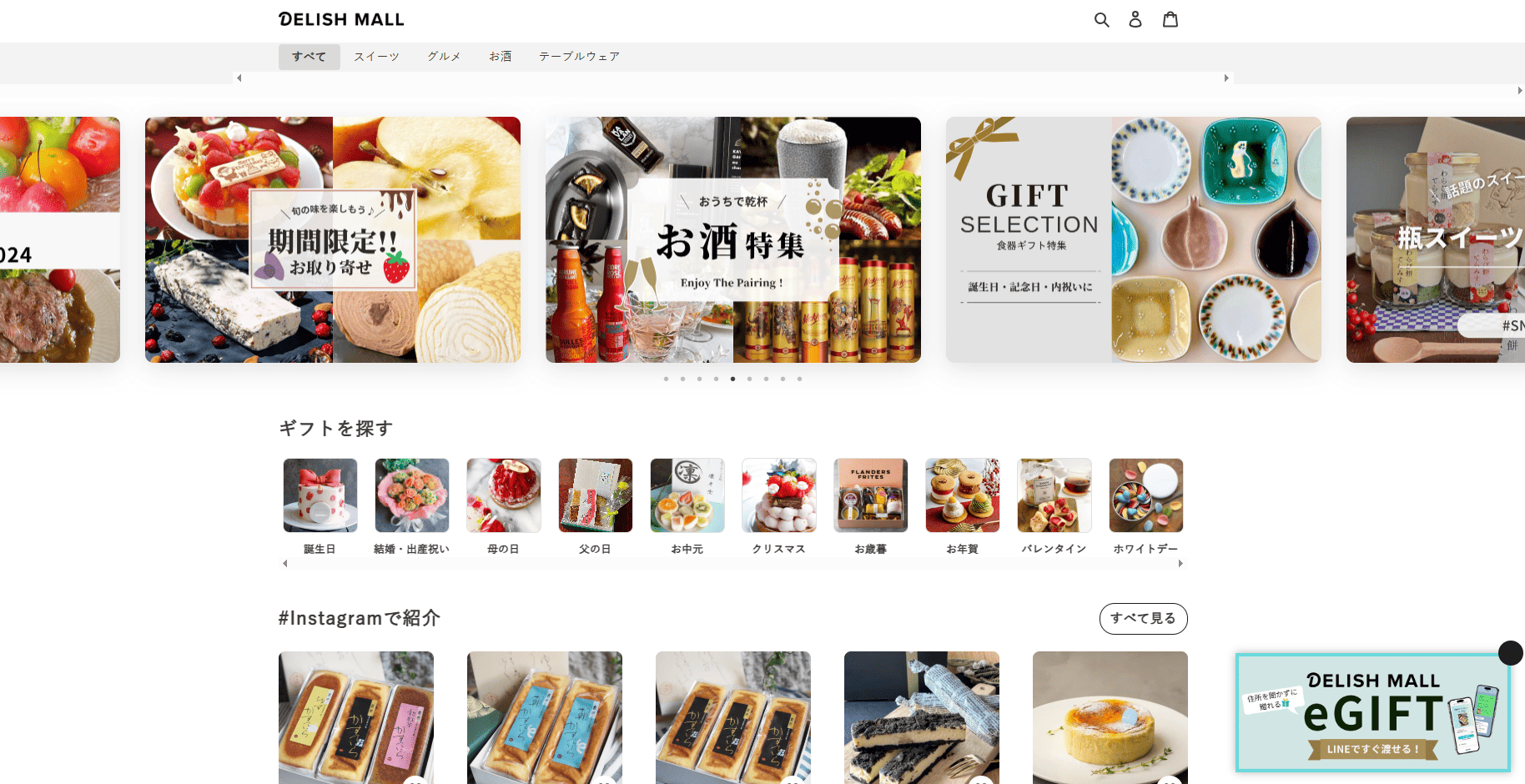

4-8.【DELISH MALL】”ばえる”商品で女性客をつかむ

(参照元:DELISH MALL)

DELISH MALLはスイーツやグルメ、テーブルウェアを取り扱うモール型のECです。

商品ラインナップには、見た目がかわいらしいものや豪華なものが多く、SNSなどで写真映えする商品を多数揃えており、特に若い女性客を中心に人気を集めています。

商品写真も色味やアングルが統一されており、ビジュアルを重視しています。

実際に商品を撮影してSNSに投稿したくなるような体験を提供することは、食品ECにおいても有力な集客手段です。

商品ページでは、画像が多く掲載され、商品説明は丁寧に書かれています。

口コミや評価も公開されているので、迷ったときにはこれらが購入の後押しになります。

決済手段の種類が多いのも顧客にとっては嬉しいポイントです。

4-9.【47CLUB】地元新聞社のネットワークを活用

(参照元:47CLUB)

47CLUBは全国の地方新聞社が厳選した商品を販売するお店で、百貨店で行われる地方物産展を1つにまとめたようなECサイトです。

地元メディアが厳選する商品ラインナップは地域性と信頼性が高く、他のECサイトにはない特色を打ち出しています。

『地産地消』を全国規模で実現する奇抜なアイデアは、地方の生産者と都市部の消費者をつなぐ架け橋となっています。

商品ページでは、紹介者の新聞社社員が顔出しで商品のコメントをするなど、信用性が高く安心して購入できます。

その他、海外転送サービス会社と提携しているため、商品を海外へ送ることができます。

商品ラインナップを見ると、顧客の年齢層は高めに考えられています。

そこで、お中元やお歳暮といった需要に対して、まとめて複数の配送先に送る複数配送先指定も用意されています。

ユーザー属性に合わせた商品選定とサービスを展開していることがわかります。

4-10.【おとりよせネット】”お取り寄せ審査”で口コミ効果アップ

(参照元:おとりよせネット)

おとりよせネットは2003年から運営しているポータルサイトです。ユーザーの80%が30代~50代の女性となっています。

商品点数が非常に多いため、カテゴリー分けも細かく設定されています。

「ギフトシーンで選ぶ」では、16項目が用意されており、その他「シーン・目的別」、「イベント別」など様々なカテゴリーで分けられています。

このサイトの最大の特徴は、「お取り寄せ審査」という制度です。

「お取り寄せ審査」はモニター登録した審査員が、実際に商品を試した感想を商品ページに載せるというものです。

信頼度の高い第三者からの推薦は、初めて購入するユーザーにとって大きな安心材料となります。

多くの『お取り寄せファン』が集まることで口コミも自然に広がり、知られざる逸品を効果的にプロモーションできる仕組みが整っています。

4-11.【カレルチャペック】こだわりの商品のPRで反響アップ

(参照元:カレルチャペック)

1987年に創業した紅茶店として、旬の紅茶やオリジナルのハーブティー、さらにオリジナルのジャムやお菓子など様々なこだわりのある商品を展開しています

こだわり抜いた商品以外にも絵本作家としても活躍する山田社長の華やかなデザインが実店舗とECサイトともに表現されており、ファンが多いお店になります。

カレルチャペックではこだわった商品のストーリーや新製品、セールなど様々な情報をSNSやプレスリリースで発信しています。

単なる商品紹介にとどまらず、『ストーリー』と『世界観』を打ち出すことでファン心理を強化しているのが特徴です。

ECサイトでも関連グッズやギフトセットなど、ブランドをさらに楽しめる工夫を盛り込んでいます。

そして反響を呼んだコラボ商品のプレスリリースでは、通常200件のいいね数が1,280件もの数を達成しています。

さらに多くのメディアにも取り上げられ、売れ行きも好調でした。

また、発信を続ける中で新たな顧客層やリピーターが増えてきており、広報やPRを重視した成功例になっています。

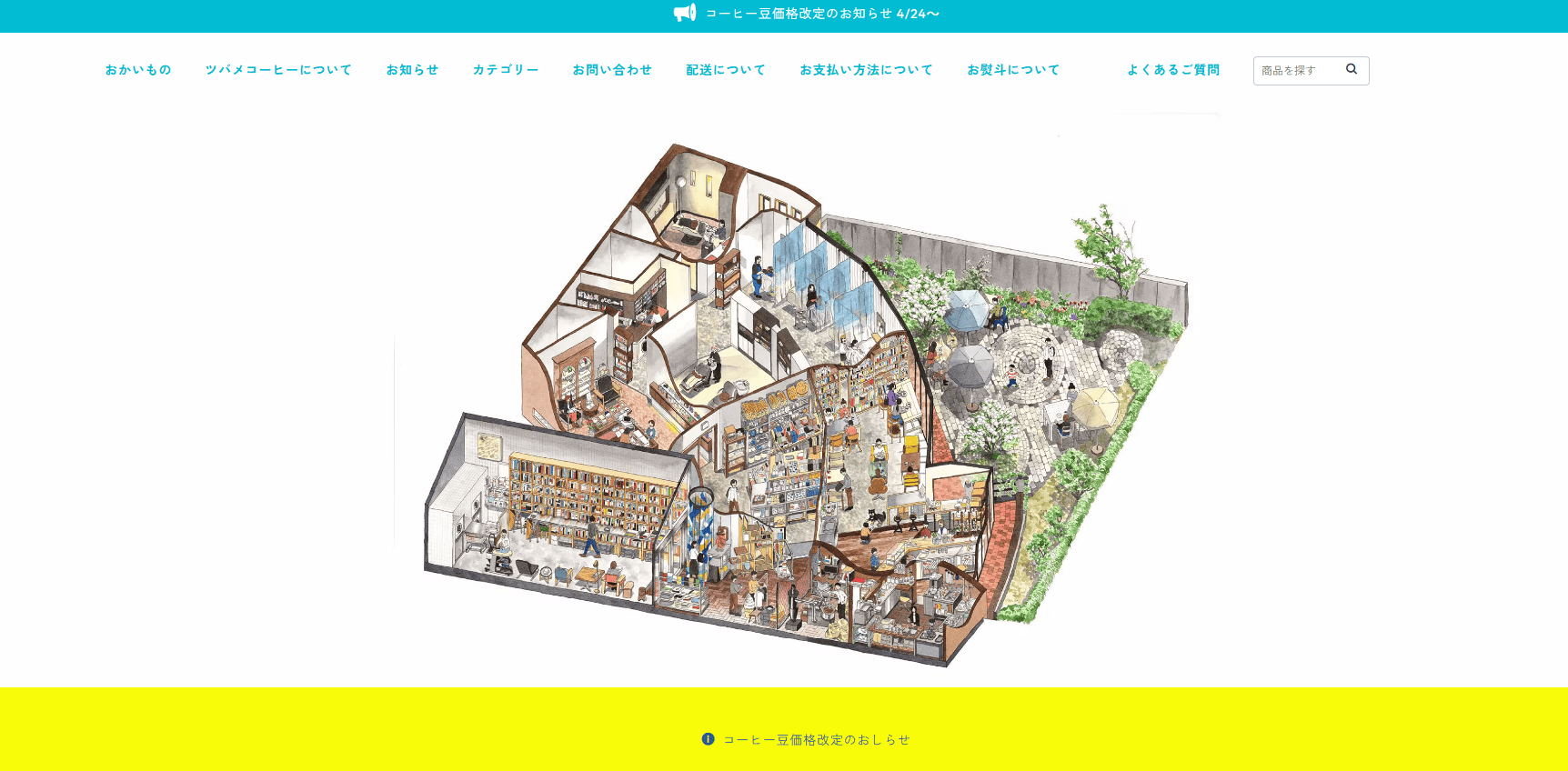

4-12.【ツバメコーヒー】おうち需要の先取りで差別化の実現

(参照元:ツバメコーヒー)

ツバメコーヒーは新潟県燕市にお店を構えているカフェです。

コーヒーは良質な豆をシンプルに焼くことを大切におしゃれなお店と共にデザイン性の良いECサイトも運営しています。

大手との価格競争に巻き込まれるのではなく、こだわりの豆や焙煎方法を強みに差別化を図っています。

このツバメコーヒーでは在宅ワークやおうち時間の増加を捉えて、自宅でも手軽に本格的なコーヒーを楽しめるセットや定期購入プランを充実させています。

例えば「おうち時間セット」や「自宅待機セット」などネーミングを他にはない名前にすることでSNSでも広がるようになりました。

そして、ネーミング以外にもECサイトのページやパッケージのデザイン、さらに様々な商品開発も注力することで差別化ができ、食品ECとして成功しています。

食品ECで成功する3つのポイント

ここまで食品ECの成功事例を12例見てきました。

それぞれに工夫をしていることがお分かりになったと思います。特に、以下の3つのポイントはどんな事業形態でも基本となる重要事項です。

商品開発からサイト機能、顧客対応までを一貫して最適化することで、ユーザーがスムーズに購入し、満足度高く再訪する仕組みを作ることを目指しましょう。

5-1.思わず購入したくなる独自性のある商品

成功しているお店の特徴として、商品の魅力は外せません。

ECサイトでは同ジャンルの他社商品と比較されるケースが多く、価格割れを起こしやすいリスクがあります。

そのため、ここでしか買えない特別なストーリーや生産背景を盛り込むことで、単なる価格比較で終わらない価値を提供することが重要です。

商品独自の強みやブランドの魅力を明確に示すことで、ユーザーに『買いたい』と思わせる訴求が可能になります。

5-2.ギフト対応の有無などサイトのわかりやすさ

上記で紹介したECサイトの多くは、ギフト対応をしています。

食品ECを利用する大きなシーンの一つが贈答用です。ギフト包装やのし、メッセージカードなどの対応は、利用者にとって非常に大きな付加価値となります。

ギフト需要が多いサイトでは、目につきやすいところにアイコンや説明を入れるなど、わかりやすさを重視しています。

サイト上でギフト対応の可否、送料や配送日の指定方法などを明確に表示しておくことで、購入意欲を失わせずにスムーズな利用体験を提供できるでしょう。

一方、ギフトと自家用の両方の需要が見込まれるサイトでは、ギフト対応はあまり前面に出さず、「買い物方法」などに説明書きをまとめています。

せっかくいい商品を見つけても、わかりにくいことが理由で購入に至らないことも考えられます。

ユーザーの属性に合わせてわかりやすく表記することが必要です。

5-3.配送日時指定や決済手段の種類といったカートの利便性

買い物かごに入れた後のサイトの使いやすさは、購入に大きく影響します。

購入手続きでは、会員登録、配送指定、ギフト指定、決済手段の選択と多くの手続きが必要になります。

この時点でどこかにわかりにくい部分があると、購入の意欲が下がってしまい、購入に至らないということになります。

ユーザーの購入への熱が冷めないうちに、スムーズな手続きをするためにはカートシステムも重要な要素と言えます。

快適な購入フローを提供すればリピート率にも直結し、長期的な売上拡大への基盤を築くことが可能です。

成功事例から学ぶ食品ECの最適化施策

いずれの成功事例にも共通しているのは、ユーザー体験を最優先に考えている点です。

定期購入やギフト需要への対応、SNSとの連動によるプロモーションなど、顧客のニーズを深く理解した上でのアプローチが伺えます。

ここからさらにECサイト全体を最適化するためには、レコメンド機能やレビュー活用、効果的なプロモーションが欠かせません。

最適化施策を積み上げることで、食品EC事業全体の持続的な成長が見込めるでしょう。

6-1.レコメンド強化とレビュー活用による購入率向上

ユーザーの閲覧履歴や購買履歴、さらには類似商品の傾向を分析し、最適な商品をレコメンドする仕組みを導入すると、購買意欲を高めやすくなります。

また、購入後のレビューや評価システムを整備しておくと、他のユーザーが参考にしやすくなり、追加購入や新規顧客の獲得につながります。

レビューの信用度を高めるためには偽装のない運用と透明性が大切です。

以下の記事では「レビュー」について詳しく解説しています。是非合わせてご覧ください。

6-2.温度帯別での配送の最適化と同梱施策

生鮮食品だけでなく、常温や冷蔵・冷凍などの異なる温度帯の商品を一括管理するとなると、配送コストや在庫管理が複雑化します。

そこで、温度帯別に発送拠点を分ける、あるいは同梱できる商品セットを考案するなどして、配送効率を上げる取り組みが有効です。

セット割などを活用することで、ユーザーがまとめ買いをしやすい環境を整え、単価アップを狙うこともできます。

6-3.賞味期限・在庫管理に基づいた価格設定と販促

賞味期限が近い商品や在庫が過多になっている商品に対して、価格を動的に調整する仕組みを導入すると、効率的に在庫を処分しつつ収益を確保できます。

例えば、期限間近の生鮮食品を値引き提供することで廃棄ロスを減らし、消費者にお得感を与えることが可能です。

こうした細やかなリソース管理が、全体の利益率や顧客満足度を高める要因となります。

以下のお役立ち資料ではECのシステム選定について詳しく解説しています。是非合わせてご覧ください。

食品ECに強いECプラットフォーム「W2 Unified」

成功するポイントで紹介したように食品ECでは通常のECとは別にギフトや配送などで特殊な機能が必要になります。

それらの機能が搭載しているECカートシステムでサイト制作しているかどうかで事業の成功にも影響が出てきます。

食品ECに求められる機能は多岐にわたりますが、「W2 Unified」は、温度帯別の配送管理やサブスクリプション型の定期購入の仕組みを簡単に組み込める特徴があります。

W2 Repeat Food では以下のような食品ECに強い機能が揃っています。

- 毎月違った商品を届けられる頒布会機能

- のし、ラッピングなど柔軟に対応できるギフト機能

- 冷蔵・冷凍にも対応した配送管理

食品ECで機能をマーケティングを強化して集客や売上を伸ばしていきたい方は是非、詳細の資料を無料ダウンロードしてご覧ください。

W2 Unifiedは、商材ジャンルを問わず多様な商品の販売に対応した中大規模事業者向けのECプラットフォームです。実店舗とECの在庫・顧客情報のリアルタイム連携や、消費者向け・法人向けが混在するEC運営も一元管理できます。

さらに、柔軟なカスタマイズ性により、事業戦略や運用フローに合わせた理想的なECサイト構築を実現します。

まとめ

本記事では、食品ECの成功事例12選と成功のポイント・施策を紹介しました。

食品ECで成功するポイントを改めてまとめると、下記の3つになります。

- 独自性のある商品

- サイトのわかりやすさ

- カートの利便性

商品開発の中身だけでなく、商品の梱包や商品画像、商品名、商品紹介など細部までこだわりましょう。

商品へのこだわりを、SNSなどを通じて顧客に発信することも認知を向上するうえで有効です。

また、食品の配送方法やギフト対応、定期便など、食品特有の対応について、ユーザーが分かりやすいようなデザインにすることも重要です。

そして、今後より多くの顧客を集めるためには、機能の拡張性のあるシステムを選びましょう。

マーケティング、プロモーション活動や、顧客満足度・売上向上に向けた施策を実施できる機能が備わっているかどうかも、選定時見るべきポイントです。

EC化率が低く、難しいといわれる食品分野ですが、本記事でご紹介しているように成功しているお店も多く存在します。

ぜひ参考にしていただき、自社に合った販売方法を検討してみてください!