ECサイトの売上を安定的に伸ばしていくためには、データに基づいた客観的なサイト分析が欠かせません。しかし現場では、「データは取得しているものの、次に何をすべきか判断できない」「どの指標を優先すべきか迷う」「改善施策がその場しのぎになってしまう」といった声も少なくありません。

本記事では、EC売上を構成する要素の分解から、KPI設定、さらにはGA4を活用した具体的な分析ステップまで、初心者の方にも無理なく理解できる形で整理しています。加えて、よくある課題別の改善アプローチや、分析を効率化するツールもあわせて紹介します。

この記事を読めば、ECサイト分析の全体像が体系的につかめるだけでなく、データに基づいて意思決定し、継続的に成果を出すための「分析の型」が身につくはずです。1,100社以上のEC事業者を支援してきたW2の知見を基に、明日から実践できるノウハウをお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。

1,000社以上の導入実績に基づき、ECサイト新規構築・リニューアルの際に事業者が必ず確認しているポイントや黒字転換期を算出できるシミュレーション、集客/CRM /デザインなどのノウハウ資料を作成しました。

無料でダウンロードできるので、ぜひ、ご活用ください

この記事の監修者

神戸大学在学中にEC事業を立ち上げ、自社ECサイトの構築から販売戦略の立案・実行、広告運用、物流手配に至るまで、EC運営の全工程をハンズオンで経験。売上を大きく伸ばしたのち、事業譲渡を実現。

大学卒業後はW2株式会社に新卒入社し、現在は、ECプラットフォーム事業とインテグレーション事業のマーケティング戦略の統括・推進を担う。一貫してEC領域に携わり、スタートアップから大手企業まで、あらゆるフェーズのEC支援に精通している。

なぜECサイトを分析する必要があるのか

なぜECサイト分析が不可欠なのでしょうか。その理由は、EC事業の売上をあげていくためには、感覚や経験に頼るのではなく、ボトルネックを特定して、データという客観的な根拠を持って施策の優先順位を決め、費用対効果を最大化するためにあります。

そもそも、ECサイトにおける分析とは、サイトに訪れたユーザーの行動や売上に関するデータを収集・解析し、サイト上の課題を発見して改善策を導き出す活動全般を指します。単に数値を眺めるだけでなく、データという客観的な事実に基づいて事業を成長させるための、極めて重要なプロセスです。

そのECサイトの分析においては、売上を構成する以下の指標に分けて考えることが重要です。

ECサイトの売上 = 流入数 × コンバージョン率(CVR) × 顧客単価

売上が伸び悩んでいるとき、その原因は「流入数」「コンバージョン率」「顧客単価」のいずれか、あるいは複数に存在します。ECサイト分析を行うことで、この方程式のどの部分に課題があるのかを特定できます。例えば、「広告費を増やして流入数は増えたのに、売上が比例して伸びない」のであれば、問題はコンバージョン率にある可能性が高いと判断できます。

このように、ECサイト分析は、漠然とした「売上が上がらない」という課題を、「どの数値を」「どのように改善すべきか」という具体的なアクションプランに落とし込むための羅針盤の役割を果たします。

ECサイト分析の設計プロセス|KGI設定から指標選定までの3ステップ

ECサイトの分析を成功させるには、闇雲にデータを集めるのではなく、まず達成すべき目的を軸に必要な指標を設計することが重要です。

本章では、分析の前提となる設計手順を「KGIの定義」「KPIへの分解」という2つのステップで解説します。ゴールと数字の関係性を整理し、チーム全体で追いかけるべき数値を明確にしていきましょう。

1.分析の起点となる目的(KGI)を定義する

最初に行うべきことは、分析の指針となる「KGI(重要目標指標)」を設定することです。

例として、「年間売上○億円」「リピート率○%」「新規顧客獲得数○件」のように、事業成果につながる最終目標を明確にします。目的が曖昧な状態では、どのデータを見ても意味づけができず、分析が改善施策につながりません。

2.KGIを具体的な指標(KPI)に落とし込む

KGIが定まったら、次にその達成を支える具体的な指標(KPI)へ分解します。

KPIは、数値の変化を通じて施策の成果や課題を把握するための“観測ポイント”です。たとえば売上であれば、「訪問数」「購入率」「客単価」「リピート率」などがKPIとして設定され、KGIに対する達成度を可視化します。

具体的なイメージが湧くよう、先ほどの考え方を用いてKGIを分解すると次のようになります。

KGI(最終目標)

- 年間売上:1.2億円

KPIレベル1(成果を測る指標)

- 月商:1,000万円

KPIレベル2(数式の構成要素)

- セッション数:20万

- CVR(購入率):2.5%

- 顧客単価:2,000円

KPIレベル3(KSF:改善テーマ)

- セッション数向上

- SEO流入を月5万セッションに改善

- 広告CTRを2%改善

- CVR向上

- 商品詳細ページ(PDP)のカート投入率を10%改善

- カゴ落ち率を5%改善

- 客単価向上

- クロスセル提案で合わせ買い率を3%向上

このように、最終目標から逆算して具体的な行動目標(KSF:Key Success Factor)まで落とし込むことで、チーム全体でどの指標を追いかけるべきかが明確になり、日々の施策がブレなくなります。

KPI設定の際に押さえておくべき8つの代表指標

ECサイト運営では、以下の8つの指標がKPI設計の軸となります。

- コンバージョン率(CVR) サイト訪問者のうち、何パーセントが商品購入に至ったかを示す指標です。ECサイトの収益性に直結する最も重要なKPIの一つといえます。購入数 ÷ サイトへのセッション数 で算出します。CVRが低い場合は、サイトの使いやすさや商品の魅力の伝え方に課題がある可能性があります。

- 顧客単価(AOV) 1回の購入あたり、顧客が支払う平均金額です。売上 ÷ 購入数で算出します。まとめ買い割引や、関連商品を推奨するクロスセル施策などで向上させることができます。

- 直帰率 サイトに訪問したユーザーが、最初の1ページだけを見てサイトを離れてしまった割合を示す指標です。直帰率が高いページは、ユーザーの期待とコンテンツが合っていない、あるいは次のアクションへの導線が分かりにくいといった問題が考えられます。

- 離脱率 複数のページを回遊した後、そのページを最後にサイトを離脱した割合を示します。特に、カートページや購入手続きページの離脱率が高い場合は、フォームの入力項目が多すぎたり、決済方法が少なかったりといった原因が考えられ、早急な改善が必要です。

- 顧客獲得単価(CPA) 1件のコンバージョンを獲得するためにかかった広告費用です。広告費用 ÷ コンバージョン数で算出します。CPAが低いほど、効率的に顧客を獲得できていることを意味します。

- 広告費用対効果(ROAS) 投じた広告費に対して、どれだけの売上が得られたかを示す指標です。広告経由の売上 ÷ 広告費用 × 100で算出します。ROASが高いほど、広告の投資対効果が高いと評価できます。

- ライフタイムバリュー(LTV) 一人の顧客が生涯にわたって自社にもたらしてくれる利益の総額です。平均顧客単価 × 収益率 × 平均購入回数などで算出します。新規顧客獲得コストが高騰する中、既存顧客にリピートしてもらいLTVを高めることが、安定したEC事業の鍵となります。

- リピート率 一度購入した顧客が、一定期間内に再度購入してくれた割合です。期間内のリピート購入顧客数 ÷ 期間内の総購入顧客数で算出します。リピート率の高さは、顧客満足度の高さを示すバロメーターでもあります。

ECサイト分析の基本的な手順

目的とKPIが定まったら、次に行うべきは継続的にサイトを改善していくための「仕組み」を作ることです。場当たり的な分析で終わらせないために、ここでは再現性のある分析プロセス(PDCAサイクル)を4つのステップで解説します。

STEP1.現状把握と課題の仮説立て

まずはGA4などの分析ツールを使い、現状の数値を把握します。KPIツリーで設定した各指標を確認し、「計画に対してどの数値が足りていないか」「特に数値が悪いのはどのページやチャネルか」といったボトルネックを発見します。例えば、「サイト全体のCVRは目標通りだが、スマートフォン経由のCVRだけが極端に低い」という事実を発見した場合、「スマートフォンの商品ページが見にくいのではないか」「購入ボタンが押しにくいのではないか」といった課題の仮説を立てます。

STEP2.改善施策の立案と優先順位付け

仮説を基に、具体的な改善アクションプランを洗い出します。「やるべきこと」が多数出てきた場合、すべてを同時に行うことはできません。そこで重要になるのが、施策の優先順位付けです。

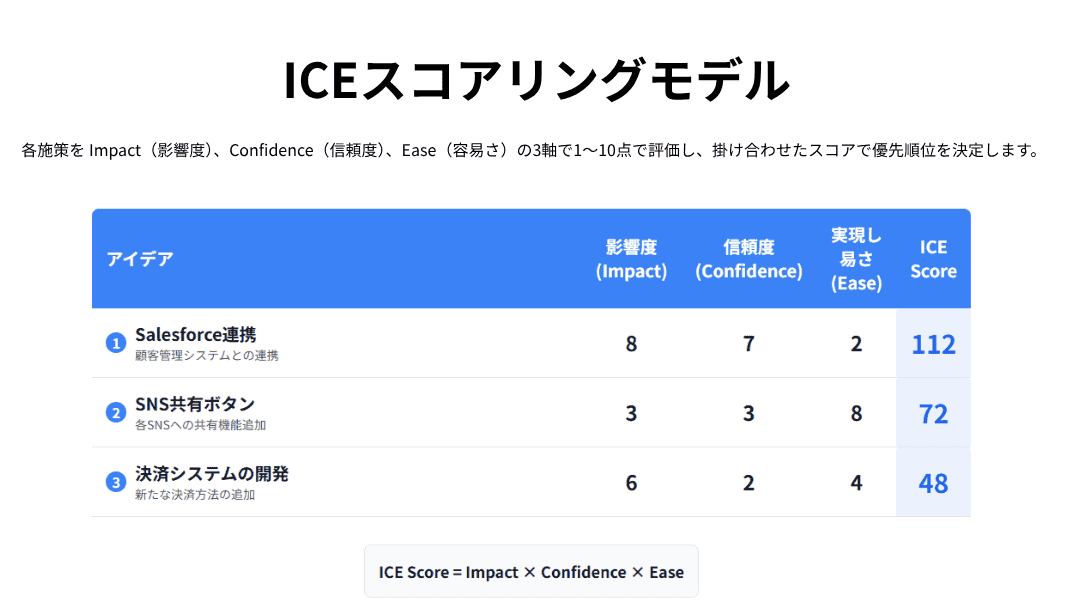

おすすめのフレームワークとして「ICEスコア」があります。これは、各施策を以下の3つの観点で10段階評価し、掛け合わせたスコアで優先度を判断する手法です。

- Impact(影響度):その施策が成功した場合、KPIにどれくらい大きなインパクトがあるか。

- Confidence(確信度):その施策が成功する確率はどれくらい高いか(過去のデータや類似事例から判断)。

- Ease(容易性):その施策を実行するのに、どれくらい手間やコストがかからないか。

この手法を用いることで、感覚ではなく客観的な基準で「最も効果的で、すぐに着手すべき施策」から取り組むことができます。

STEP3.施策の実行とA/Bテスト

優先順位が決まったら、施策を実行に移します。特に、デザインやキャッチコピーの変更など、どちらが良いか判断が難しい施策の場合は「A/Bテスト」を実施することが推奨されます。A/Bテストは、元のパターン(A)と新しいパターン(B)をユーザーにランダムで表示し、どちらがより高いCVRを達成できるかを比較検証する手法です。これにより、勘に頼らずデータに基づいて最適なデザインを決定することができます。

STEP4.効果測定とレポーティング

施策を実行したら、必ず結果を振り返ります。A/Bテストの結果はどうだったか、改善しようとしたKPIは実際に変化したかなどを定量的に評価します。成功した場合は、なぜ成功したのかの要因を分析して他のページにも展開します。失敗した場合でも、なぜ失敗したのかを考察することで、次の仮説の精度を高めることができます。この一連の結果をシンプルなレポートにまとめ、チームや関係者に共有し、次の改善サイクルへと繋げていきます。

GA4を使ったECサイト分析の始め方

精度の高い分析は、正確なデータ計測があってこそ成り立ちます。ここでは、分析の土台となる「1.分析環境の前提知識」と、日々の分析で必ず確認すべき「2.主要レポートの実践的な見方」の2つのステップに分けて解説します。

分析環境の前提知識

GA4でECサイトの売上や購買行動を詳細に分析するためには、「拡張eコマース」の設定が不可欠です。この設定を行うことで、ユーザーが商品を閲覧してから購入に至るまでの一連の行動(商品の表示、カート追加、購入完了など)をデータとして捉えることができます。

具体的には、サイトのソースコードに特別な情報(データレイヤー)を埋め込み、以下のようなユーザー行動が発生したタイミングでGA4にデータを送信します。

- 商品の表示(view_item): ユーザーがどの商品詳細ページを見たか

- カートへの追加(add_to_cart): どの商品がカートに入れられたか

- 購入手続きの開始(begin_checkout): カートから決済画面へ進んだか

- 購入の完了(purchase): どの商品が、いくらで、いくつ売れたか

これらのデータを正しく計測することで、「よく見られているのにカートに入らない商品」や「カートには入るが購入されない商品」といった、サイトが抱える具体的な課題をデータから発見できるようになります。

しかし、この設定は非常に専門的で、一つでも設定を誤ると「購入データがGA4に反映されない」「広告の成果と管理画面の売上が合わない」といったトラブルが発生します。これらの問題の多くは、ECプラットフォームとGA4のデータ連携部分に起因しており、担当者が気づかないうちにデータ計測が不正確になっているケースは少なくありません。

分析のための分析に時間をかけるのではなく、すぐに「次の打ち手」を考えることに時間を使いたい。そうお考えの場合、お使いのECプラットフォーム自体に、専門知識がなくても直感的に使える分析機能が標準搭載されていることが理想的です。

W2が提供するECプラットフォームは、日々の売上や受注データはもちろん、顧客別の購入履歴や広告流入別の費用対効果まで、EC運営に必要なあらゆるデータを管理画面上で一元的に分析できます。外部ツールをいくつも開くことなく、ボタン一つで必要なレポートを確認できるため、データ分析にかかる時間を大幅に短縮し、スピーディーな意思決定を可能にします。

W2のシステムについて、より詳しく知りたい方は下記の資料もぜひご覧ください。

主要レポートの実践的な見方

正確なデータが見られる環境が整ったら、レポートを使ってサイトの状態を診断していきましょう。GA4には多種多様なレポートがありますが、EC担当者がまず押さえるべきは以下の3つです。

集客レポート

このレポートでは、ユーザーが「どこからサイトにやってきたか」を確認できます。 GA4の左メニューから[レポート] > [集客] > [トラフィック獲得]を開きます。

ここでは、「Organic Search(自然検索)」「Paid Search(広告)」「Referral(他サイトからのリンク)」といったチャネルごとのセッション数、コンバージョン数、エンゲージメント率などを比較できます。例えば、「広告経由のセッションは多いが、CVRが低い」「自然検索からのユーザーはCVRが高い」といった傾向を掴むことで、広告予算の最適な配分や、注力すべき集客チャネルの判断材料になります。

エンゲージメントレポート

ユーザーが「サイト内でどのように行動したか」を分析します。特に重要なのが [レポート] > [エンゲージメント] > [ランディングページ] です。

ランディングページとは、ユーザーがサイト訪問時に最初にアクセスしたページのことです。このレポートでは、ページごとの直帰率や滞在時間を確認できます。多くの流入を集めているにもかかわらず直帰率が非常に高いページは、ユーザーが求めている情報とページの内容が一致していない可能性があり、優先的に改善すべき対象となります。

収益化レポート

「どの商品が、どのように売れているか」を詳細に分析するためのレポートです。[レポート] > [収益化] > [eコマース購入数] を確認しましょう。

商品ごとの表示回数、カート追加率、購入率などを一覧で確認できます。このデータを分析することで、以下のようなインサイトを得ることができます。

- 売れ筋・売れ行き不振商品の特定: 購入数や収益が高い商品は何か。

- 機会損失の発見: 表示回数は多いのにカート追加率が極端に低い商品は、商品ページに課題がある可能性があります(例:写真が不十分、価格が高い)。

- カゴ落ちのヒント: カート追加率は高いのに購入率が低い商品は、送料や決済方法など、購入プロセスの最終段階に課題がある可能性を示唆しています。

これらのレポートを定期的に確認し、数値の変動に気づくことが、ECサイト分析の基本となります。

ECサイト分析においてよくある課題とその解決策

ここでは、EC担当者が直面しがちな代表的な5つの課題を取り上げ、それぞれに対して「どこを分析し」「どのような改善策を打つべきか」を具体的に解説します。ご自身のサイトが抱える課題に近い項目からご覧ください。

1.サイトへのアクセス数(流入)が伸びない

アクセス数が伸び悩んでいる場合は、まずGA4の集客レポートでチャネルごとの流入状況を確認します。

- 自然検索(SEO):Google Search Consoleを使い、どのキーワードで流入しているか、表示回数に対してクリック率(CTR)が低いキーワードはないかを確認します。CTRが低い場合は、ページのタイトルやディスクリプションの改善が必要です。

- 広告:リスティング広告やSNS広告の管理画面で、CPAやROASを確認します。費用対効果の悪い広告は停止または改善し、効果の良い広告に予算を集中させます。

- SNSやその他参照元:どの投稿やどのサイトからの流入が売上に繋がっているかを分析し、成功パターンを見つけて横展開します。

ECサイトの集客についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

2.コンバージョン率(CVR)が低い

サイトにアクセスはあるものの、なかなか購入に繋がらない場合は、サイト内のユーザー体験(UX)に問題がある可能性が高いです。

- ランディングページの分析:GA4のランディングページレポートで、特に直帰率の高いページを特定します。ヒートマップツール(Microsoft Clarityなど)を使い、ユーザーがどこまでスクロールし、どこをクリックしているかを可視化し、ファーストビューやCTA(Call To Action)ボタンの配置を見直します。

- 導線の分析:ユーザーが意図した通りにサイト内を回遊しているかを確認します。例えば、トップページからカテゴリページ、商品ページへとスムーズに移動できているか、サイト内検索は機能しているかなどをチェックします。

- A/Bテストの実施:商品写真のパターン、キャッチコピー、ボタンの色や文言などをA/Bテストで比較検証し、最もCVRが高いパターンをデータに基づいて採用します。

ECサイトのCVR向上についてより深く知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

3.カゴ落ちは多いが、原因がわからない

商品をカートに入れたものの、購入手続きを完了せずに離脱してしまう「カゴ落ち」は、売上機会の大きな損失です。GA4の「ファネルデータ探索」機能を使うと、カートページから購入完了ページまでの各ステップで、何パーセントのユーザーが離脱しているかを可視化できます。

離脱率が高いステップを特定したら、そのページに原因を探ります。例えば、個人情報の入力項目が多すぎる、送料や手数料が想定より高かった、希望する決済方法がなかった、などが代表的なカゴ落ちの原因です。フォームの入力項目を最小限にする「EFO(入力フォーム最適化)」や、Amazon PayなどのID決済を導入するといった改善策が考えられます。

カゴ落ち対策に関してより深く知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

4.リピーターが育たず、LTVが低い

新規顧客の獲得だけでなく、既存顧客にリピート購入してもらうことは、EC事業の安定に不可欠です。顧客のLTV(ライフタイムバリュー)が低い場合は、顧客分析に基づいたアプローチが必要です。

代表的な手法が「RFM分析」です。これは顧客を「Recency(最終購入日)」「Frequency(購入頻度)」「Monetary(累計購入金額)」の3つの軸でランク付けし、グループ分けする分析手法です。「優良顧客」「休眠顧客」「新規顧客」などのセグメントに分け、それぞれのグループに合わせたマーケティング施策(例:優良顧客には限定クーポン、休眠顧客には再訪を促すステップメール)を展開することで、効果的にリピート率とLTVを向上させることができます。

以下の資料ではLTVを最大化するためのCRM施策を詳しく解説しています。

是非合わせてご覧ください。

5.広告の費用対効果(ROAS)が合わない

「広告管理画面上のROASは良いのに、事業全体で見ると利益が残らない」という悩みもよく聞かれます。これは、ラストクリック(購入直前の広告)のみで成果を評価している場合に起こりがちです。

GA4のアトリビューションレポートを確認し、コンバージョンに至るまでにユーザーが接触した複数のチャネルを評価しましょう。最初に商品を知るきっかけとなった広告(間接効果)も正しく評価することで、より本質的な広告の費用対効果が見えてきます。また、LTVを考慮して、初回獲得時のROASが低くても、長期的に利益を生む優良顧客を獲得できているチャネルを評価することも重要です。

ECサイト分析を効率化するおすすめツール

ECサイト分析は、適切なツールを活用することで、作業を大幅に効率化し、分析の質を高めることができます。ここでは、多くのEC事業者が利用している、基本的かつ強力なツールを3つご紹介します。

アクセス解析ツール:Google Analytics 4 (GA4)

GA4は、ECサイトのアクセス状況やユーザー行動を詳細に把握するための中心的なツールです。前述の通り、拡張eコマース設定を行うことで、集客経路からサイト内行動、コンバージョンに至るまでのデータを多角的に分析できます。ユーザーの属性や利用デバイス、サイト内でのエンゲージメント度合いなど、幅広いデータを網羅的に収集するため、他のBIツールやダッシュボードの主要なデータソースとしても機能します。無料で利用でき、ECサイト分析の基盤として多くの事業者に活用されています。

ヒートマップツール:Microsoft Clarity

サイトに訪問したユーザーの行動を、サーモグラフィーのように可視化できるツールです。ページのどこがよく読まれているか(スクロール)、どこがクリックされているか(クリック)、マウスの動き(マウスムーブ)などを直感的に把握できます。GA4の数値データだけでは分からない「なぜそのページで離脱が起きるのか」といった”質的”な課題発見に非常に役立ちます。

BIツール:Looker Studio (旧Googleデータポータル)

GA4やGoogle広告、スプレッドシートなど、様々なデータソースを一つに統合し、自動で更新されるインタラクティブなダッシュボードを作成できる無料のBIツールです。毎日チェックすべき主要KPIを一つの画面にまとめておくことで、日々の数値確認の時間を大幅に短縮できます。また、レポートを関係者と簡単に共有できるため、データに基づいたコミュニケーションを円滑にします。

ECサイト分析の成功事例

ここでは、実際にW2のECプラットフォームを活用して分析を行い、事業成長を実現したお客様の事例を2つご紹介します。自社の課題解決のヒントとして、ぜひ参考にしてください。

1.関西酵素株式会社

公式サイト:関西酵素株式会社

関西酵素株式会社は、酵素のエキスパートとして入浴剤や基礎化粧品を開発・販売している企業です。

以前、同社ではECシステムに高度なデータ分析機能が不足していました。そのため、分析やグラフ作成をExcelなどの外部ツールで手作業で行う必要があり、その結果、業務工数の増大と施策実行のスピード遅延が課題となっていました。

この課題を解決するため、同社は高性能なデータ分析機能を標準搭載した「W2 Repeat」を導入しました。導入後は、サイト管理画面内でリアルタイムのアクセス情報や売上情報が可視化されるようになり、分析作業をすべて1つのサイトで完結できるようになりました。

W2プラットフォームの特長として、分析業務の自動化が挙げられます。これにより、データ分析にかかる業務工数を約半分に削減できました。また、この分析に基づいた改善により、売上は130%向上しました。

2.株式会社バイオテックジャパン

公式サイト:バイオテックジャパン

株式会社バイオテックジャパンは、植物性乳酸菌専門メーカーとして、低たんぱく米飯などのBtoC事業を展開しています。

以前のシステムでは、定期通販に特化した販促機能が不足していました。そのため、顧客データに基づいた効果的なアフターフォローやCRM施策を実行できないことが課題となっていました。

この課題を解決するため、同社は多彩なCRM機能を搭載した「W2 Repeat」を導入しました。導入後は、このCRM機能を活用して顧客の購買データを詳細に分析できるようになりました。さらに、顧客を細かくセグメント化し、属性に合わせた定期引き上げ施策を実行しました。

W2 Repeatには、高度なCRM機能が標準搭載されています。これにより、F2転換率が163%向上しました。また、顧客育成に成功し、導入前後で売上は約1.4倍に拡大しました。

まとめ:ECサイト分析を成功させ、売上を最大化しよう

本記事では、ECサイト分析の目的設定から具体的な手法、課題別の改善アプローチまでを網羅的に解説しました。

- ECサイト分析の目的:売上の方程式を分解し、改善すべきKPIを特定すること

- 分析の基本手順:目的設定→KPIツリー作成→PDCAサイクル(現状把握→施策立案・優先順位付け→実行・A/Bテスト→効果測定)

- GA4での実践:拡張eコマース設定が必須。集客・エンゲージメント・収益化レポートを定点観測する

- 課題別アプローチ:流入数、CVR、カゴ落ち、LTVなど、課題に応じて見るべき指標と打つべき施策は異なる

- ツールの活用:GA4、Microsoft Clarity、Looker Studioなどを活用し、分析を効率化する

ECサイト分析は、一度行ったら終わりではありません。データに基づいた仮説立案と検証を継続的に繰り返すことで、EC事業は着実に成長していきます。この記事が、その第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

この記事で解説した内容は、いわば自社の健康状態を知るための「内部環境分析」です。しかし、市場で勝ち抜くためには、自社だけではなく競合という「外部環境」も理解し、自社の独自の強みを見出す戦略的な視点が不可欠になります。

「競合と比べて自社は何が優れているのか」「どうすればお客様に選ばれるのか」

その答えをデータから導き出すための具体的な方法を、一つの資料にまとめました。

今回ご用意した資料では、競合サイトの調査方法から、自社のポジショニングを明確にするための分析フレームワークまで、初心者の方でもすぐに実践できるノウハウを分かりやすく解説しています。

無料でダウンロードいただけます。データに基づいた差別化戦略で一歩先のEC運営を目指すために、ぜひご活用ください。

ECサイト分析に関するよくある質問

Q. サプライヤーとベンダーの違いを簡単に言うと何ですか?

A. 一般的に、サプライヤーは「製造・供給元(上流)」、ベンダーは「販売元(下流)」というニュアンスで使い分けられます。サプライヤーは原材料や部品を提供する側、ベンダーは完成品を消費者に販売する側とイメージすると分かりやすいでしょう。ただし、IT業界などでは開発会社をベンダーと呼ぶなど、業界によって定義が異なる場合があります。

Q. Tier1サプライヤーとはどういう意味ですか?

A. 完成品メーカーと直接取引契約を結び、製品やモジュールを納入する一次下請け企業のことです。Tier1に対して部品を供給する企業はTier2(二次下請け)と呼ばれます。Tier1はメーカーのパートナーとして、開発力や管理能力も求められる重要なポジションです。

Q. サプライヤー評価はどのくらいの頻度で行うべきですか?

A. 企業の規模や取引の重要度にもよりますが、主要なサプライヤーについては四半期ごと、または半期ごとに評価を行うのが一般的です。少なくとも年に1回は定期的な評価とフィードバックの場を設け、品質や納期の状況を確認し合うことが、良好な関係維持とパフォーマンス向上につながります。