競争が激化するEC市場で勝ち抜く鍵として、今「EC運営におけるAI活用」が大きな注目を集めています。

「ECサイトの売上をさらに伸ばしたいけど今の業務だけで手一杯。」

「今の業務を何とか効率化したい」。

そんな悩みを抱えていませんか。

最先端の技術だと感じて、「自社にはまだ早い」「導入は難しそう」と思っている方も多いかもしれません。

しかし、AI活用はすでに多くの企業で導入が進んでおり、顧客体験の向上や業務効率化に大きな成果をもたらしています。

この記事では、ECサイトにおけるAI活用の基本的な知識から、2026年の最新トレンド、具体的な活用事例、そして失敗しないための導入ステップまで、専門家の視点から網羅的に解説します。

この記事を最後まで読めば、AI活用で何ができるのかが明確になり、自社の課題解決に向けた具体的なアクションプランを描けるようになるでしょう。

1,000社以上の導入実績に基づき、ECサイト新規構築・リニューアルの際に事業者が必ず確認しているポイントや黒字転換期を算出できるシミュレーション、集客/CRM /デザインなどのノウハウ資料を作成しました。

無料でダウンロードできるので、ぜひ、ご活用ください

この記事の監修者

神戸大学在学中にEC事業を立ち上げ、自社ECサイトの構築から販売戦略の立案・実行、広告運用、物流手配に至るまで、EC運営の全工程をハンズオンで経験。売上を大きく伸ばしたのち、事業譲渡を実現。

大学卒業後はW2株式会社に新卒入社し、現在は、ECプラットフォーム事業とインテグレーション事業のマーケティング戦略の統括・推進を担う。一貫してEC領域に携わり、スタートアップから大手企業まで、あらゆるフェーズのEC支援に精通している。

生成AIとは?

生成AI(Generative AI)とは、テキスト・画像・音声・動画など、新しいコンテンツを自動生成できる人工知能技術を指します。従来の「識別・分類」を目的としたAIとは異なり、生成AIは与えられた指示(プロンプト)や学習データを基に、創造的なアウトプットを生み出せる点が大きな特徴です。

その中心技術となっているのが、大規模言語モデル(LLM:Large Language Model)に代表される深層学習モデルです。膨大なデータを学習することで、文脈の理解、推論、文章構成、意図解釈など、人間に近い言語処理能力を獲得しつつあります。

こうした能力の進化により、生成AIは単なるツールや自動化技術ではなく、業務プロセスや価値創造のあり方そのものを変える可能性を持つ技術領域として注目されています。

EC運営におけるAI活用の基本知識

ECサイト運営において、AIの活用はもはや無視できない重要な要素となっています。まずはECサイトにおけるAI活用の基本的な目的と役割、そしてなぜこれほどまでに市場が拡大し注目されているのか、その背景と2026年に向けた最新のトレンドを解説します。この章を読むことで、AI活用の全体像を正確に掴むことができます。

AI活用の目的とEC事業における役割

ECサイトにおけるAI活用は、単に新しい技術を取り入れることではありません。その本質的な目的は、「売上の最大化」と「運営の効率化」という、EC事業者が常に抱える2大課題を解決することにあります。

例えば、AIは優秀な販売員のように、顧客一人ひとりの好みを学習して最適な商品を提案したり、24時間働くカスタマーサポート担当のように、定型的な問い合わせに即座に対応したりします。

このように、AIはECサイトの「頭脳」や「自動化エンジン」として機能し、事業成長を加速させるための強力なパートナーとなります。

予測AIと生成AIの違い

ECサイトで活用されるAIは、大きく「予測AI」と「生成AI」の2種類に分けられます。それぞれの役割を理解することで、自社の課題にどちらが適しているか判断しやすくなります。

予測AI(分析AI)は、過去の膨大なデータから未来の出来事を予測したり、隠れたパターンを見つけ出したりすることを得意とします。顧客の購買確率を予測して効果的なアプローチを行ったり、将来の需要を予測して在庫を最適化したりする場面で活躍します。ECサイトにおけるレコメンド機能や需要予測は、この予測AIの代表的な活用例です。

一方で生成AI(ジェネレーティブAI)は、新しいコンテンツを創り出すことに特化したAIです。例えば、商品の特徴をインプットするだけで魅力的な商品説明文を自動で作成したり、顧客向けのメールマガジンの文章を生成したりできます。コンテンツ制作の時間を大幅に短縮し、業務効率化に大きく貢献します。

| 種類 | 主な役割 | ECサイトでの具体例 |

|---|---|---|

| 予測AI | データの分析・分類・予測 |

|

| 生成AI | 新規コンテンツの作成・要約 |

|

市場背景と2026年のトレンド

現在、多くのEC事業者がAIの導入を急いでいる背景には、いくつかの要因があります。労働人口の減少に伴う省人化・自動化のニーズの高まりは、大きな理由の一つです。

また、テクノロジーの進化によって、かつては高価で専門知識が必要だったAI技術が、より手軽に利用できるようになったことも市場拡大を後押ししています。

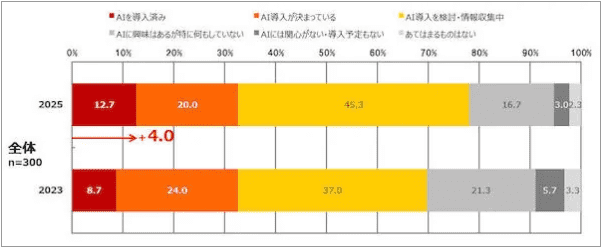

特にEC・通販業界のAI導入の現状について、ネットショップ担当者フォーラムが報じた調査によると、AIを導入済みの企業は12.7%にとどまっています。

しかし、導入検討の動きは急速に高まっています。「AI導入を検討・情報収集中」の割合は、2023年調査から8.5ポイント増となり、「特に何もしていない」層は減少しています。

この結果から、多くのEC事業者がAIに対する危機感や期待感を持ち始め、情報収集のフェーズへ移行していることがわかります。

さらに2026年以降のEC市場を見据えると、サードパーティCookieの規制強化が大きなトレンドとなります。これにより、外部データに頼ったマーケティングが困難になるため、自社で収集した顧客データ(ファーストパーティデータ)をAIで高度に分析し、活用する重要性が一層高まるでしょう。顧客一人ひとりのニーズを深く理解し、パーソナライズされた体験を提供できるかどうかが、ECサイトの競争力を大きく左右します。

ECサイトにAIを導入する3つの主要なメリット

ECサイトにAIを導入することで、具体的にどのようなビジネス上の恩恵が期待できるのでしょうか。ここでは、導入によって得られるメリットを「売上向上」「業務効率化」「顧客体験向上」という3つの重要な側面に分けて解説します。これらのメリットを理解することで、自社におけるAI導入の目的をより明確に設定できます。

1. 売上・利益の最大化

AI導入の最も大きなメリットは、売上と利益への直接的なインパクトです。AIによる高度なデータ分析は、顧客一人ひとりの興味や関心に合わせた商品レコメンドを可能にします。顧客が「これも欲しかった」と感じる商品を的確に提案することで、サイト内での回遊性が高まり、結果としてコンバージョン率(CVR)や顧客単価の向上が期待できます。さらに、需要予測に基づいた在庫最適化は、過剰在庫による値下げロスや欠品による機会損失を防ぎ、利益率の改善にもつながります。

2. 業務効率化による生産性向上

ECサイトの運営には、顧客からの問い合わせ対応、膨大な量の商品登録、メルマガ作成など、多くの定型業務が伴います。AIチャットボットが24時間体制で顧客対応を行ったり、生成AIが商品説明文やキャッチコピーを瞬時に作成したりすることで、これらの業務負荷を大幅に軽減できます。創出された時間を、企画立案や顧客分析といった、人でなければできない創造的な業務に振り分けることが可能です。結果として、人件費などの運用コストを削減しながら、事業全体の生産性を高めることができます。

3. パーソナライズによる顧客体験(CX)の向上

現代の顧客は、自分に無関係な情報や画一的なサービスを好みません。AIを活用すると、顧客の閲覧履歴や購買データに基づき、まるで優秀な販売員が隣にいるかのような、きめ細やかなパーソナライズ接客を実現できます。個々の顧客に最適化された情報提供は、「自分のことを理解してくれている」という特別な体験を生み出し、顧客満足度を大きく向上させます。満足度の高い体験は、リピート購入の促進やブランドへの愛着(ロイヤルティ)の醸成につながり、長期的なファンを育てる基盤となります。

ECサイトにおけるAI活用施策8選

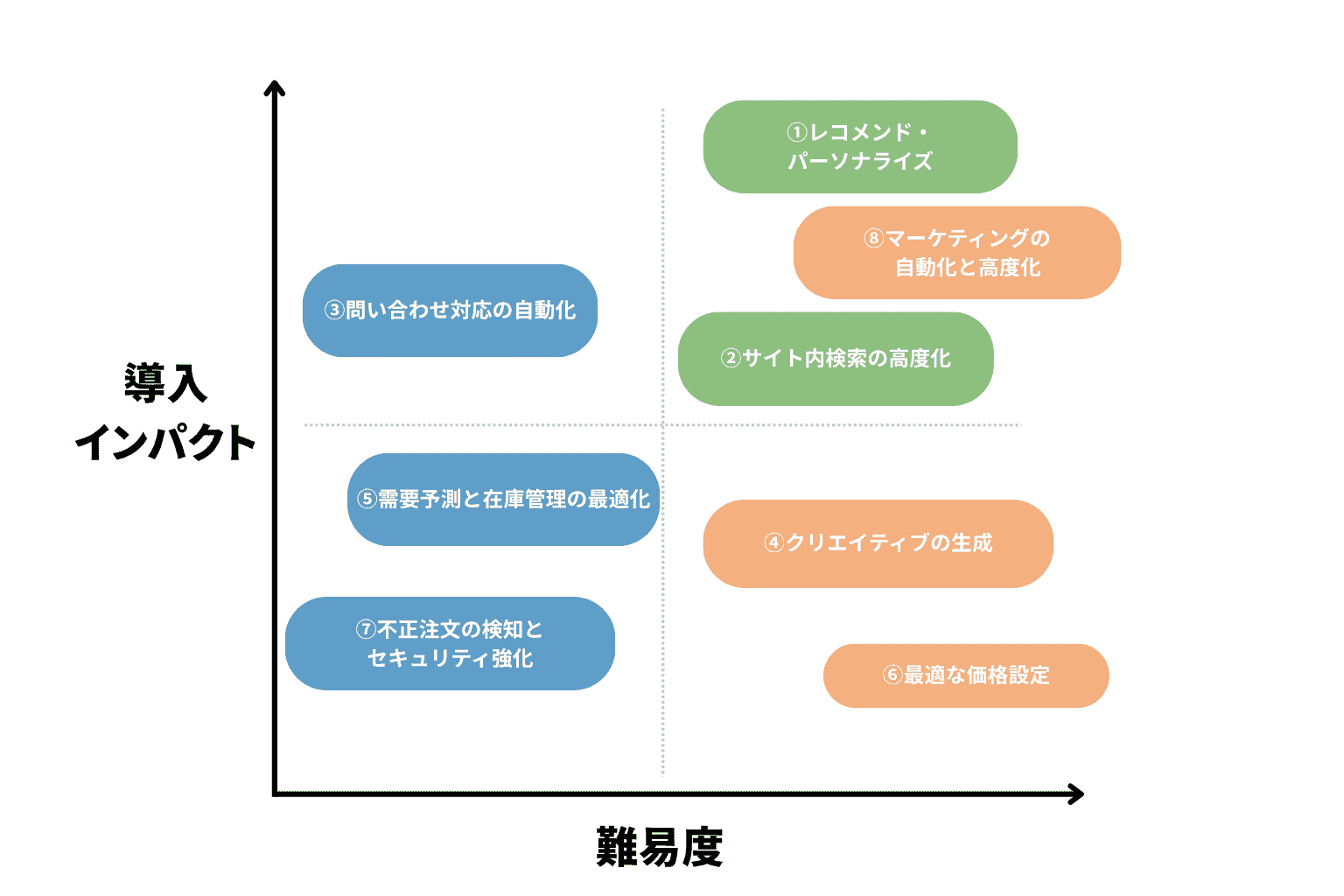

AIは具体的にどのような業務で活用できるのでしょうか。ここでは、ECサイトの成果向上に直結する8つの代表的な活用施策を、詳しく解説します。自社の課題と照らし合わせながら、「どの機能から導入を検討すべきか」のヒントを見つけてください。これらの活用法を自社の状況に当てはめるために、以下の図を参考に優先順位を検討してみるのも良いでしょう。

1.レコメンド・パーソナライズ

レコメンド機能は、顧客の閲覧履歴や購買データ、あるいは他の類似顧客の行動パターンをAIが分析し、「この商品を見た人へのおすすめ」や「一緒に購入されている商品」などを自動で表示する機能です。顧客自身が気づいていなかった潜在的なニーズを掘り起こし、追加購入を促すことで、顧客単価やコンバージョン率の向上に直接的な効果が期待できます。ECサイトでのAI活用において、最も成果につながりやすい施策といえるでしょう。

無料で始めるなら、Googleが提供するアクセス解析ツール「Google Analytics 4(GA4)」の予測機能が活用できます。GA4の予測機能で「購入の可能性が高いユーザー」のオーディエンスを作成し、広告配信をパーソナライズする方法があります。より高度なサイト内レコメンドにはシルバーエッグ・テクノロジー株式会社のaigent recommenderなど専門ツールの導入が効果的です。

2.サイト内検索の高度化

顧客が求める商品にスムーズにたどり着けないサイトは、大きな機会損失を生んでいます。AIを活用したサイト内検索は、キーワードの表記ゆれ(例:「Tシャツ」と「ティーシャツ」)を自動で吸収したり、検索意図を予測して最適な商品を提案したりします。近年では、スマートフォンで撮影した写真から類似商品を検索する「ビジュアルサーチ」も登場しており、顧客の離脱を防ぎ、購買意欲を維持するために非常に重要な機能です。

無料で試すなら、Googleの「Programmable Search Engine」を導入すると、自社サイトにGoogleの検索技術を組み込むことが可能です。より高度なサジェスト機能や分析を求める場合は、GENIEE SEARCHなど専門のサイト内検索ツールが選択肢となります。

3.問い合わせ対応の自動化(AIチャットボット)

「送料はいくらですか?」「返品はできますか?」といった定型的な質問は、ECサイト運営において頻繁に発生します。AIチャットボットを導入すると、これらの質問に24時間365日、人手を介さずに自動で応答できます。顧客は待ち時間なく疑問を解決でき、運営側はカスタマーサポート部門の業務負荷を大幅に軽減できます。これにより、顧客満足度の向上と運用コストの削減を同時に実現します。

無料で高機能なチャットボットを構築するなら、Googleの「Dialogflow」が有力な選択肢です。また、ChatGPTなどに過去の問い合わせ内容を要約させ、FAQコンテンツの原案を作成させることも有効です。

4. 販促クリエイティブの自動生成

新商品の登録やセール告知など、ECサイト運営では日々多くのクリエイティブ制作が必要です。生成AIを活用すれば、テキストから画像まで幅広く自動生成でき、制作時間を大幅に短縮できます。

テキスト生成では、OpenAIの「ChatGPT」やGoogleの「Gemini」が非常に有名です。商品の基本情報を入力するだけで、顧客の購買意欲を掻き立てる商品説明文やキャッチコピー、メールマガジンの文面まで瞬時に作成できます。無料プランでも十分に高性能で、複数パターンの文章を一度に生成できるため、A/Bテストにも活用できます。

画像生成では、「Midjourney」や「Adobe Firefly」、「Canva AI」などのツールを使えば、バナー広告やSNS投稿用の画像、商品イメージビジュアルなども簡単に作成可能です。デザインスキルがなくても、テキストで指示を出すだけでプロ級のビジュアルが完成します。

これらのAIツールを組み合わせることで、よりスピーディーなマーケティング施策の展開が可能になります。

なお、ChatGPTをEC運営で具体的にどう活用できるかについては、下記の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

5.需要予測と在庫管理の最適化

「欠品による機会損失」と「過剰在庫によるキャッシュフローの悪化」は、EC事業者の永遠の課題です。AIを活用した需要予測では、過去の販売実績や季節変動、プロモーション効果はもちろん、天候やトレンドといった外部要因まで考慮し、将来の商品需要を高精度で予測できます。この予測データをもとに発注量を最適化することで、欠品と過剰在庫のリスクを最小限に抑え、健全なキャッシュフローの維持につながります。

専門的な需要予測ツールは有料が主ですが、第一歩としてGoogleスプレッドシートやExcelの予測機能で簡易的な分析を試すことも可能です。本格的な最適化には、販売データと連携できる専門ツールの活用が不可欠です。

たとえば、「NEXT ENGINE(ネクストエンジン)」などのOMS(EC一元管理システム)や、「ロジザードZERO」などのWMS(倉庫管理システム)といった既存の基幹システムと連携させることで、予測データを即座に発注や倉庫オペレーションに反映できます。

なお、OMSやWMSの機能や導入効果についてさらに詳しく知りたい方は、下記の記事もあわせてご覧ください。

6.最適な価格設定(ダイナミックプライシング)

ダイナミックプライシングとは、需要と供給のバランス、競合他社の価格、在庫状況、さらには顧客の購買意欲など、様々なデータをAIがリアルタイムで分析し、商品価格を動的に変動させる手法です。

例えば、在庫が少なくなった人気商品は価格を少し上げ、逆に在庫が豊富な商品はセール価格で提供するといった柔軟な価格設定が可能になります。これにより、販売機会を最大化し、店舗全体の収益性を高めることができます。

この分野は高度な分析を要するため無料で利用できるツールは限定的ですが、競合価格の調査など手動での情報収集を基に、スプレッドシートで簡易的な価格シミュレーションを行うことから始めるのが現実的でしょう。

また、ダイナミックプライシングや在庫最適化を成功させるには、EC市場の「波」を知ることが必須です。

下記の資料では、国内EC企業50社のデータに基づき 、売上金額、注文数、キャンセル数などの主要9指標について、「月次トレンド」と「季節弾性」を徹底分析しています 。AIによる価格最適化、在庫戦略の立案に役立つ「市場の基礎データ」として、ぜひご活用ください。

7.不正注文の検知とセキュリティ強化

クレジットカードの不正利用や転売目的の大量購入といった不正注文は、EC事業者にとって深刻な損害をもたらします。AIは、過去に発生した不正注文のパターン(例えば、短時間での大量注文や不審なIPアドレスからのアクセスなど)を学習します。その学習モデルを基に、リアルタイムで注文データを監視し、不正の疑いがある取引を即座に検知してアラートを発します。これにより、チャージバックによる損失を未然に防ぎ、サイトの安全性を高めます。

不正検知はセキュリティに直結するため、信頼性の高いECプラットフォームや決済代行会社が提供する有料オプションの利用が基本です。まずは現在お使いのカートシステムに、標準で不正検知機能が備わっているか確認してみましょう。

また、より高度で専門的な対策としては、かっこ株式会社が提供するAI不正検知サービス「O-PLUX」や「O-MOTION」など、セキュリティに特化した外部ツールの導入が非常に有効です。

ECサイトにおける不正アクセスの手口や具体的な対策方法について、さらに詳しく知りたい方は、下記の記事もあわせてご一読ください。

8.マーケティングの自動化と高度化

AIによって、マーケティング活動の精度を飛躍的に向上させることができます。顧客データをAIで分析し、「初回購入から30日経過した顧客」「特定のカテゴリ商品をよく見る顧客」といったように、顧客を自動でセグメント分けします。そして、各セグメントに対して最適な内容のメールを最適なタイミングで自動配信したり、Web広告の配信を最適化したりします。これにより、マーケティング施策全体の費用対効果(ROI)を高め、効率的な顧客育成を実現します。

多くのMAツールは有料ですが、「HubSpot」は無料プランでも顧客管理(CRM)や一部のメール配信自動化機能を提供しています。AIによるセグメンテーションの考え方を学ぶ第一歩として試してみましょう。

また、より高度なAIによる自動化やデータ連携を求める場合は、「b→dash(ビーダッシュ)」「カスタマーリングス」など、顧客データ(CRM)と連携し、最適なアクションを自動実行する専門的なMAツールの導入が効果的です。

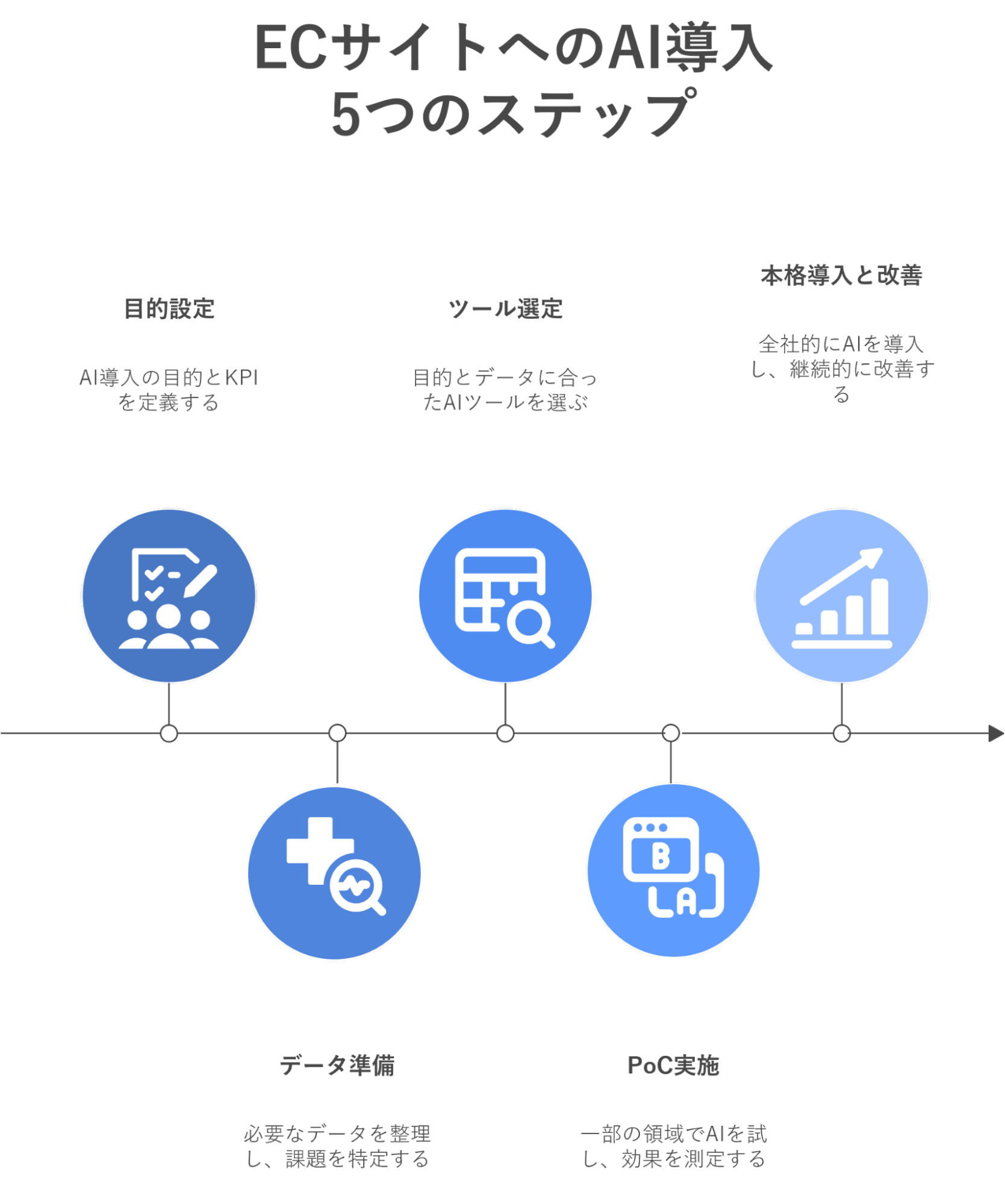

ECサイトへのAI導入5つのステップ

「AI活用が有効なのは分かったけれど、何から始めればいいのか分からない」。多くの担当者が抱えるこの悩みを解決するため、ここではAI導入を成功に導くための具体的なプロセスを5つのステップに分けて解説します。

このロードマップに沿って進めることで、計画的かつ着実にAI導入を進めることができます。

1. 目的とKPIを明確にする

AI導入を検討する最初のステップは、「AIを使って何を達成したいのか」という目的を明確にすることです。

目的が曖昧なままでは、適切なツール選定も効果測定もできません。「コンバージョン率を5%改善する」「問い合わせ対応の工数を30%削減する」「在庫回転率を10%向上させる」といったように、具体的で測定可能なKPI(重要業績評価指標)を設定することが重要です。このKPIが、プロジェクト全体の羅針盤となります。

2. データ基盤を整備し課題を洗い出す

AIの精度は、学習データとなる「データの質と量」に大きく左右されます。精度の高いAIを動かすためには、顧客データ(属性、購買履歴)、商品データ、行動ログ(閲覧ページ、クリック箇所)などが整理された状態で蓄積されている必要があります。これらのデータが社内に点在している場合は、CDP(顧客データ基盤)やCRMツールを導入して一元管理することが不可欠です。

まずは自社にどのようなデータが、どのくらいの量あるのかを棚卸しすることから始めましょう。

また、購買データの管理と活用方法について詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。

3. ツール・プラットフォームを選定する

目的とデータが明確になったら、それを実現するためのツールやプラットフォームを選定します。特定の機能(例:レコメンド)だけを導入したい場合はSaaS型の専門ツール、ECサイト全体の機能を刷新し、AI活用を前提とした基盤を構築したい場合は、W2のようなプラットフォーム一体型のサービスが適しています。自社の目的、予算、既存システムとの相性、そして将来的な拡張性などを総合的に考慮して、最適なパートナーを選びましょう。

4. スモールスタート(PoC)で効果を検証する

いきなり大規模な投資をして全社的に導入するのはリスクが伴います。「PoC(Proof of Concept:概念実証)」と呼ばれる、特定の領域や商品カテゴリに絞って小さく試すアプローチが有効です。

例えば、一部のページにだけAIレコメンドを導入し、導入していないページと比較するA/Bテストを実施します。これにより、客観的なデータに基づいてAI導入の効果を測定し、本格導入すべきかどうかの判断材料を得ることができます。

5. 本格導入し、継続的に改善する

PoCで明確な効果が確認できたら、いよいよ本格導入です。しかし、AIは導入して終わりではありません。市場のトレンドや顧客の行動は常に変化するため、導入後も定期的に効果をモニタリングし、AIモデルを再学習させたり、施策をチューニングしたりするPDCAサイクルを回し続けることが重要です。継続的な改善活動こそが、AI活用の効果を最大化する鍵となります。

ECサイトへのAI導入チェックリスト

AI導入のチェックリストを作成したので是非ご活用ください!

STEP 1 目的とKPIを明確にする

STEP 2 データ基盤を整備し課題を洗い出す

STEP 3 ツール・プラットフォームを選定する

STEP 4 スモールスタート(PoC)で効果を検証する

STEP 5 本格導入し、継続的に改善する

ECサイトにおけるAI活用の成功事例4選

AI導入のメリットと導入ステップを理解しただけでは、具体的な自社での活用イメージを描くのは難しいかもしれません。

ここでは、ECサイトでAIを実際に導入し、大きな成果を上げている企業の具体的な成功事例を4つ紹介します。自社の業界や課題に近い事例を参考にすることで、AI導入後の成功イメージをより具体的に描くことができるでしょう。

1.ZOZOTOWN

国内最大級のアパレルECサイトであるZOZOTOWNは、AI活用の先進企業として知られています。特に有名なのが、AI画像生成技術を活用したコーディネート提案機能「niaulab(似合うラボ)」です。ユーザーが自身の写真をアップロードすると、AIがその人に似合うファッションスタイルを提案してくれます。また、過去の閲覧・購買履歴に基づく高度なレコメンドエンジンは、顧客一人ひとりにとっての「欲しい」を的確に提示し、高いコンバージョン率を支えています。

公式サイト:ZOZOTOWN

2.Amazon

ECサイトでのAI活用において、Amazon.comはまさにパイオニア的存在です。その強力なレコメンドエンジンは、「この商品を買った人はこんな商品も買っています」というおなじみの機能で、世界のECサイトの標準となりました。近年では、生成AIを活用した対話型のショッピングアシスタント「Rufus(ルーファス)」を発表しています。顧客が「春に合うジャケットを探している」「バーベキューに必要なものは?」といった自然な言葉で質問すると、最適な商品を提案してくれる新しい購買体験を提供しています。

公式サイト:Amazon

3.MonotaRO

工具や工場用消耗品など、数百万点もの膨大な商品を取り扱うBtoB(企業間取引)ECサイトのMonotaROも、AI活用に積極的です。同社では、AIを用いてサイト内検索の精度を大幅に向上させ、専門的で多様な検索キーワードに対しても的確な商品を表示できるようにしています。また、事業者ごとの過去の購買履歴を分析し、消耗品の再購入タイミングを予測してレコメンドするなど、BtoB特有のニーズに応えるAI活用で高いリピート率を実現しています。

公式サイト:モノタロウ

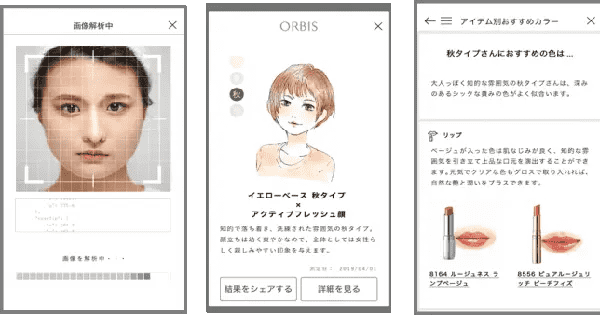

4.オルビス

化粧品ブランドのオルビスは、AIを活用した顧客分析とCRM施策の高度化に取り組んでいます。同社では、顧客の肌診断データや購買履歴をAIで分析し、一人ひとりの肌状態や悩みに合わせた最適なスキンケア商品を提案しています。このパーソナライズされたアプローチにより、顧客満足度とLTV(顧客生涯価値)の向上を実現しており、化粧品業界におけるデータ活用の好事例として知られています。

公式サイト:オルビス

EC向けAIツールの選び方

数多くのAIツールが存在する中で、自社に最適なものを選ぶのは簡単ではありません。ここでは、ツール選定で失敗しないために、必ずチェックすべき4つの比較ポイントを解説します。

1.課題解決に直結する機能はあるか

「多機能だから」「最新技術だから」といった理由だけでツールを選ぶのは危険です。最も重要なのは、「自社のKPIを改善するために、本当に必要な機能が備わっているか」という点です。例えば、課題が「顧客単価の向上」であれば、精度の高いクロスセル・アップセル機能を持つレコメンドツールが候補になります。自社の課題とツールの機能を具体的に紐づけて検討しましょう。

2.既存システムとの連携は可能か

導入を検討しているAIツールが、現在利用しているECカートシステムやCRM/MAツールとスムーズに連携できるかは、極めて重要なポイントです。連携ができない場合、データの受け渡しのために手作業が発生したり、追加の開発費用がかさんだりする可能性があります。API連携が標準で提供されているか、過去に自社と同じカートシステムとの連携実績があるかなどを、事前に必ず確認しましょう。

3.導入・運用サポート体制は充実しているか

高機能なツールを導入しても、社内に使いこなせる人材がいなければ宝の持ち腐れになってしまいます。特にAIのような専門性が高い領域では、ベンダーのサポート体制が成功を大きく左右します。不明点があった際に日本語で迅速に対応してくれるか、業界に精通した担当者が伴走してくれるか、定期的な活用支援のミーティングはあるかなど、導入後の運用を見据えたサポートの手厚さを確認することが重要です。

4.費用対効果(ROI)は優れているか

AIツールの料金体系は、初期費用、月額固定費用、従量課金、成果報酬など様々です。単純な価格の安さだけで選ぶのではなく、自社の売上規模や目指す成果に対して、その投資が見合っているか(ROI)を冷静に判断する必要があります。「メリット」の章で解説した売上向上やコスト削減の効果を具体的にシミュレーションし、投資回収の目処が立つかどうかを検討しましょう。

AIと相性がいいECプラットフォームはW2 Unified

AIを本格的に活用するうえで重要なのは、「AIが最大限の力を発揮できるデータ構造と仕組みを持ったECプラットフォーム」を選ぶことです。

その点で、W2が提供する「W2 Unified」は、AIとの親和性が非常に高いECプラットフォームです。

W2 Unifiedは、ECサイト運営に必要な「顧客・商品・購買情報・マーケティング・問い合わせ対応」といった全データを一元的に管理できる統合型ECプラットフォームです。

通常、データが分断された状態ではAIが十分に学習できず、効果的なパーソナライズが困難ですが、W2 Unifiedならデータがシームレスにつながるため、AIが学習しやすく、高度なレコメンドや顧客行動予測、在庫最適化などの精度を飛躍的に高めることができます。

さらに、W2ではAI活用を支援するための2つのソリューションを提供しています。

AI buddy(エーアイ・バディ)

事業課題に紐づく戦術を描き、AI機能を設計から開発、導入まで伴走するソリューションです。実運用を見据えたオリジナルのAI機能の開発を行うことで、より高い業務効率化やCX向上を実現します。

AI buddyの詳細はこちら:AI buddy|AIカスタマイズ開発/付帯サービス

AI plugin(エーアイ・プラグイン)

AI機能を柔軟に組み込める拡張モジュール群です。

レコメンドやチャットボット、コンテンツ自動生成など、目的に応じたAI機能をノーコードで追加できるため、自社のAI戦略に合わせた拡張が容易です。

将来的なAIモデルのアップデートにも対応しており、長期的な拡張性・保守性にも優れています。

AI pluginの詳細はこちら:AI plugin|ノンカスタマイズ拡張プラグイン

まとめ:AI活用で一歩先のECサイトを目指すために

本記事では、ECサイトにおけるAI活用の基礎知識から具体的な活用事例、導入ステップ、そしてツール選定のポイントまで、網羅的に解説してきました。

- ECサイトでのAI活用には「予測AI」と「生成AI」があり、売上向上や業務効率化に貢献する

- 主な活用領域にはレコメンド、サイト内検索、需要予測など8つがある

- AI導入を成功させるには「目的の明確化」から始まる5つのステップが重要

- ツール選定では「機能」「連携性」「サポート」「費用対効果」の4つの軸で比較検討する

EC市場での競争がますます激しくなる中で、AIの活用はもはや選択肢ではなく、事業成長のための必須要件となりつつあります。本記事で紹介した内容を参考に、まずは自社の課題解決に繋がりそうな小さな一歩から、ECサイトでのAI活用を検討してみてはいかがでしょうか。

ECサイトのAI活用に関するよくある質問

最後に、ECサイトでのAI活用を検討する担当者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q1. AIの専門知識がなくてもECサイトにAIは導入できますか?

A.はい、導入可能です。近年のAIツールやECプラットフォームは、プログラミングなどの専門知識がなくても、管理画面から直感的に設定・操作できるものが主流になっています。特に、W2のように導入設定から運用開始後の活用方法まで、専任の担当者が手厚くサポートするベンダーを選べば、社内に専門家がいなくても安心して成果を目指すことができます。

Q2. 中小規模のECサイトでも導入するメリットはありますか?

むしろ、リソースが限られる中小規模のECサイトにこそ、AI導入のメリットは大きいといえます。AIによる業務自動化は人手不足を補い、パーソナライズされた接客は大手サイトとの差別化を図る強力な武器になります。月額数万円から始められるスモールスタート向けのプランも増えていますので、まずは成果の出やすいレコメンド機能などから試してみることをお勧めします。