- ECサイトのリピート率ってどのくらい?

- 自社のリピート率は平均よりも高い?低い?

自社のECサイトの売上を見ながら、このような悩みを抱えるEC担当者は多いのではないでしょうか。

売上をさらに伸ばすためには、リピート率を高めることが非常に重要です。

そこで本記事では、

- リピート率とはそもそもなにか

- リピート率の平均的な数字

- リピート率を上げる施策

などを紹介します。

この記事の監修者

神戸大学在学中にEC事業を立ち上げ、自社ECサイトの構築から販売戦略の立案・実行、広告運用、物流手配に至るまで、EC運営の全工程をハンズオンで経験。売上を大きく伸ばしたのち、事業譲渡を実現。

大学卒業後はW2株式会社に新卒入社し、現在は、ECプラットフォーム事業とインテグレーション事業のマーケティング戦略の統括・推進を担う。一貫してEC領域に携わり、スタートアップから大手企業まで、あらゆるフェーズのEC支援に精通している。

リピート率とは?その重要性を解説

ECサイトの売上を安定的に成長させる上で、重要な指標の一つが「リピート率」です。新規顧客の獲得も大切ですが、一度購入してくれたお客様に再度購入してもらうことは、ビジネスの土台を強固にする上で欠かせません。

まずは、リピート率の正確な意味と計算方法、そしてなぜそれが重要なのかを理解しましょう。

リピート率の意味と計算方法

リピート率とは、特定の期間内にはじめて商品を購入した新規顧客のうち、2回以上購入した顧客(リピーター)がどれくらいの割合を占めるかを示す指標です。

当月のリピート率は「(当月リピート顧客数÷当月内の新規顧客数)×100」で求められます。

リピート率は、新規顧客の中にどれだけリピーターがいるのかを確認するためにチェックします。

例えば、ある月に商品を新規購入したお客様が1,000人で、そのうち2回以上の購入歴があるお客様が300人だった場合、その月のリピート率は30%となります。

なぜリピート率は重要なのか

企業には「80:20の法則」があてはまるとされてきました。

すなわち、企業の売上の80%は優良顧客によるものだということです。

確かに新規顧客の獲得は重要です。しかし、新規にばかり注力していてリピーターを増やさずにいると優良顧客を育てられません。その結果、企業の売り上げは落ち込んでいきます。

企業が収益を安定させるには、新規顧客を着実にリピーターへ引き上げていかなくてはなりません。

コストの面からしても、新規顧客を獲得するよりリピーターを生み出すほうが楽です。新規顧客を見つけるには、リサーチにも営業にも時間がかかります。

しかし、リピーターを育てるには既存顧客に働きかけるだけでよいのです。実際、マーケティングの世界では「1:5の法則」が常識になっています。

新規顧客を得るためには、リピーター獲得の5倍のコストがかかるという意味です。

さらに、新規顧客の獲得は、景気や広告市場の動向に左右されやすく、常に不安定です。一方、リピーターはブランドへの信頼があるため、安定した売上の基盤となります。リピート率が高いビジネスは、外部環境の変化に強い、筋肉質な経営体質を築くことができます。

また、リピート率は商品やサービスの満足度を知る目安になりえます。リピート率が高いと、その商品やサービスは好評を博しているのだといえます。リピート率が下がっているときほど、企業は提供しているコンテンツに工夫をしなければならないのです。

リピーター率との違いは?どちらを重視すべき?

リピート率と似て非なる言葉が「リピーター率」です。リピーター率とは、特定期間中に商品を購入してくれた全顧客のうち、リピーターが占める割合を示します。

たとえば1カ月間のリピーター率を算出するのであれば、式は「(当月のリピート顧客数÷当月の総顧客数)×100%」となります。リピート率と混同されやすいものの、重要なのは割る数が「新規購入者数」ではなく「総購入者数」になっている点です。

購入に至ったユーザーのうち、何割がリピートに繋がったのか知りたい場合は「リピート率」を調べ、購入数に対して何割がリピーターによる購入なのか知りたい場合は「リピーター率」を調べましょう。

リピーター率とはあくまで、一定期間に増えたリピーターを知るために用いる数字です。

リピート率とリピーター率どちらを重視すべき?

マーケティングの世界では、リピーター率以上にリピート率が重要視されています。

なぜなら、リピーター率は新規顧客とリピーターの割合を確かめるための指標に過ぎないからです。

顧客層のバランスを見るときには利用されるものの「低いから高めるために努力しよう」など、目標にされることはありません。

そもそもリピーター率は高ければ高いほどよいとも言い切れないのです。

たとえば、ある月に大きく顧客数全体が落ち込んだとします。

リピーターも減っているにもかかわらず、新規顧客がもっと少なければリピーター率は高くなってしまいます。

こうした現象が起こりえる以上、リピーター率をゴールにしてサイト運営を行っていくのは間違いです。

一方、リピート率は顧客満足度をはっきりと反映させる数字です。

リピート率が高くなっているときには、顧客が商品やサイトに好印象を抱いている証だといえます。

リピート率が高くなっていけば、サイト全体の成長へとつながっていきます。

マーケティングの目標数字に設定するのであれば、リピーター率よりもリピート率ということになります。

ECサイトにおけるリピート率はどれくらいが理想?

リピート率の具体的な利用方法は、通販サイトを運用する場面によって異なります。

たとえば、トライアル品を提供してから本品に移行してもらうには、25~35%のリピート率は欲しいところです。

ただ、商品の種類、ジャンルによっても目標にするべき数値は変わってきます。

たとえば、健康食品や化粧品のユーザーは、いろいろなメーカーから幅広く購入するということを好みません。

むしろ、特定のメーカーから同じ商品をリピートしたいと考えます。

そのため、リピート率の平均は50%ほどです。

100人の新規顧客がいたとして、リピーターが50人未満であれば満足度が低いと考えましょう。

一方、アパレル系になるとお気に入りのブランド以外からもアイテムを揃えたいと考える人は増えます。

そのため、リピート率の平均は35%ほどです。

パソコンなどの高額家電ともなれば、そもそも頻繁にリピートするようなジャンルではありません。

リピート率は25%ほどに留まります。

このように、商材によってはリピート率を伸ばすことが難しいことも珍しくありません。

ただし、パソコンのリピート率は伸ばしにくくても、マウスやキーボードといった周辺機器は安価なうえ、買い替える頻度も高くなります。

クロスセルにも注力しつつ、顧客を離さない努力を続けましょう。

ECサイトのリピート率が低下する3つの原因

「リピート率を上げたい」と考える前に、まずは「なぜお客様はリピートしてくれないのか」という原因を特定することが不可欠です。ECサイトにおいて、リピート率が低下する主な原因は以下の3つが考えられます。

-

初回購入の体験が悪い

-

顧客との接点が途切れている

-

ブランドを思い出すきっかけがない

順に解説します。

1. 初回購入の体験が悪い

ECサイトでの最初の買い物体験は、その後の関係性を決定づける重要な瞬間です。「サイトが重くて使いにくい」「決済方法が少ない」「商品が届くのが遅かった」「梱包が雑だった」といった些細な不満が、お客様の再訪意欲を奪ってしまいます。

2. 顧客との接点が途切れている

一度購入してもらった後、お客様に対して何のコミュニケーションも取らなければ、ブランドのことはすぐに忘れられてしまいます。お得な情報や新商品の案内など、定期的な接点がないままでは、お客様が再びサイトを訪れるきっかけがありません。

3. ブランドを思い出すきっかけがない

お客様は日々多くの情報に接しており、競合他社の魅力的な広告や商品に心を移すのは自然なことです。自社の商品やブランドの価値を継続的に伝え、お客様の記憶に残り続ける努力をしなければ、他社製品へ乗り換えられてしまうのは時間の問題です。

リピート率を向上させる7つの施策【事例付き】

通販サイトを切り盛りしていくには、リピート率を高めなくてはなりません。

そのためには、具体的なポイントを押さえておきましょう。

以下、リピート率を向上させる対策を挙げていきます。

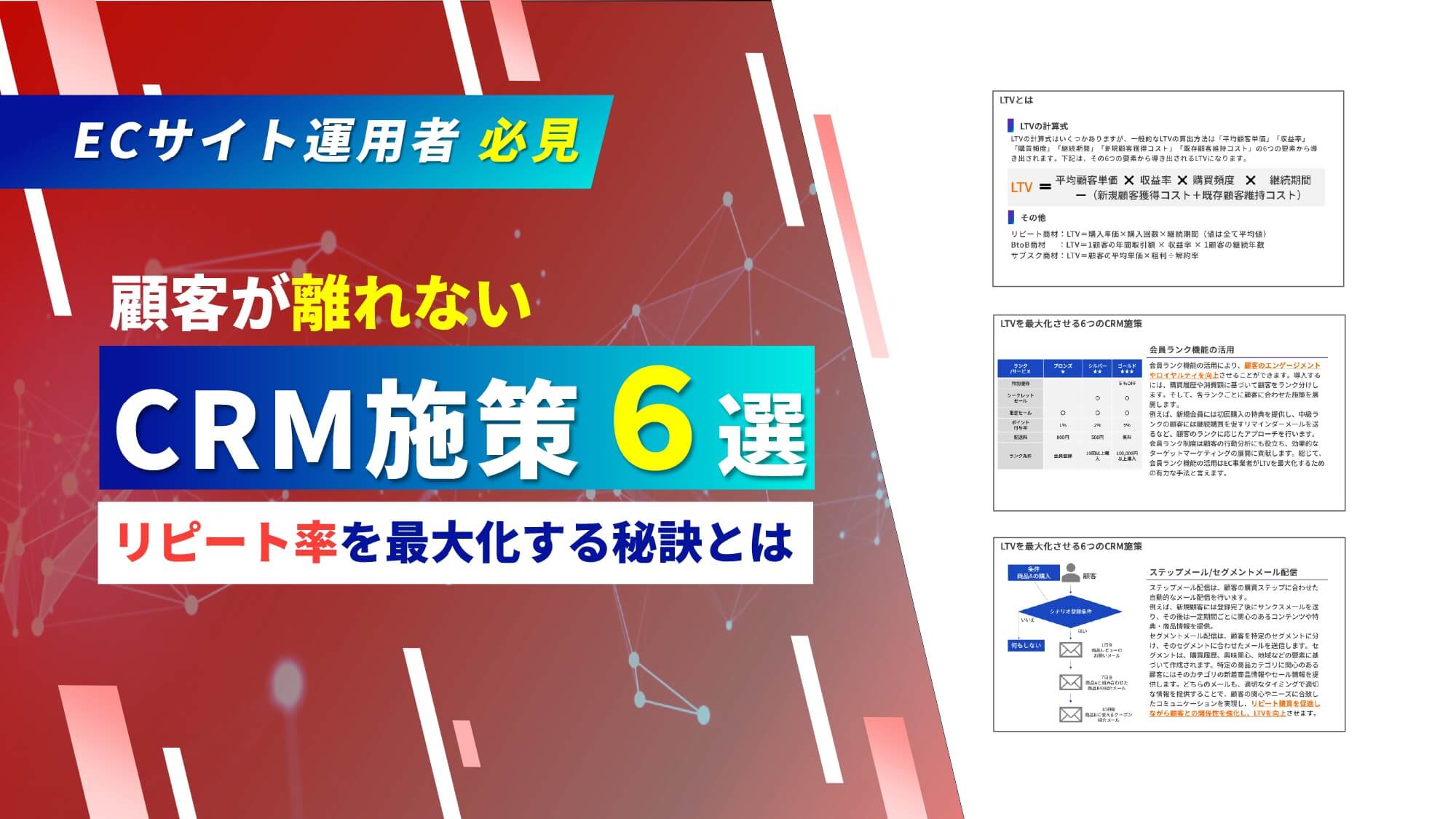

なお先ほどご紹介したLTV向上の施策には、セット販売やアップセル・クロスセルの提案、リマインドメールの配信なども効果的です。

施策の詳細に関しては、無料ダウンロードできる資料で紹介しています。以下のリンクからダウンロードできますので、詳しく知りたい場合はご一読ください。

1. 【事例付き】リピーターに特典を与えるノベルティ・会員ランク

分かりやすい施策としては、購入者に利益を与えることです。サービスをリピート利用すれば特典を得られる仕組みを作り、ターゲットの購入意欲を刺激しましょう。割引やノベルティ(無料配布品)を用意するのは代表例です。

また、ポイントなどをプレゼントして、特定のサイトを訪問したくなるように仕向けるのもひとつの方法です。さらに、「会員ランク制度」を設けている企業も少なくありません。これらのサイトでは、ロイヤルティに応じて会員を優遇しています。ランキングが上がるにつれて、一般会員では受けられないサービスを利用できる仕組みです。

事例として、「いきなり!ステーキ」の取り組みが挙げられます。いきなり!ステーキの店舗では顧客が食べた肉の重量によって会員をランキング化するという、ユニークな試みを実施しました。会員は一般、ゴールド、プラチナ、ダイヤモンドに分けられており、食べた重量が増えるにつれてランクアップしていきます。

そして、高いランクになるほど特典の種類も充実します。それだけでなく、公式サイト内で顧客の利用をうながすようなコンテンツも展開してきました。ランキングを公式発表することで、顧客の競争意識をあおり、利用頻度を高めていったのです。もちろん、ランキングは随時更新されていきます。

会員は「サイトに自分の名前を載せてほしい」と思うことでチャレンジ精神を発揮し、いきなり!ステーキの店舗へと通うのです。こうした循環が生み出せれば、顧客のリピート率が上がって囲い込みに成功するでしょう。

2. データ分析をして施策を行う

リピート率を高めるには、売上だけにこだわっていてはなりません。顧客の活動を分析し、リピートを増やしていくためにはその他のデータも重要です。既存顧客のデータを基にして、さまざまな角度から分析を行っていきましょう。

まず、「顧客属性」は重要です。自社が提供している商品には、リピートになりやすい層があるはずです。しかし、「美容系だから若い女性に人気のはず」といった思い込みを持って販売しても、具体的な結果にはつながりにくいでしょう。

客観的なデータを参照しながら、ターゲット層を浮き彫りにしていきます。逆に、離脱しやすい顧客の特徴も知りたいところです。性別や年代、職業などで離脱者が偏っていた場合、商品やサービスに欠点が含まれている可能性もゼロではありません。

また、通販サイトの使い勝手が悪いことも原因になりえます。離脱の起きている原因が判明すれば、ワークフローを改善したり商品の選定をやり直したりして克服可能です。データ分析の末に、「こうすれば離脱を抑えられるのではないか」と仮説を立てられたなら、すぐに実践しましょう。

大きな取り組みでなくてもかまわないので、できるところから改善していきます。もしも芳しい反響がなかったとしても、反省点を生かして次につなげられます。

このように、実行と反省を繰り返しながら成功へと至る流れが「PDCAサイクル」です。PDCAサイクルを回し、通販サイトを成長させましょう。

3. 【事例付き】SNSを活用してファンをつくる

リピート率向上には、ファンを増やすことも重要です。サイトや店舗に愛着を持った顧客が生まれると、他社に乗り換えようという発想がなくなります。

また、企業が発信する情報を真剣に受け取ってくれるので、購入意欲を高く保ってくれます。

さらに自主的に情報を拡散させたり、知り合いに商品を紹介したりしてくれることもあるのです。顧客をファンに変えていくためには、ネットショップや店舗以外での立ち振る舞いが大事です。

大きな接点として、SNSが挙げられます。顧客とのコミュニケーションを密にして、信頼関係を築いていきましょう。ビジネスで活用できるSNSはFacebook、Twitter、Instagram、公式LINEなどです。ただし、それぞれユーザー層や運用方法が異なります。Facebookはテキスト情報と写真を同時に投稿できるものの、頻繁に更新ができません。Twitterは手軽に更新できる一方で、テキスト情報が限られてしまいます。Instagramなら若者層からの注目度が高いなど、それぞれの特徴を踏まえて自社に合ったSNSを選ぶことが肝心です。

ECサイトの『北欧、暮らしの道具店 』であれば、FacebookやLINE@を中心に活用してきました。特に、新着情報をリアルタイムで配信する、ニュースサイトのような使い方で効果を発揮しています。そのうえで、自社サイトへと導くツールとして利益に貢献しています。全体的に「いいね」の数も多く、顧客にとって有益なコンテンツが配信されているといえるでしょう。

さらに、自社サイトだけでなく、オウンドメディアへの誘導ツールとしてもSNSは活用されています。オウンドメディアでは、自社商品についてより詳細な情報を掲載できます。読者を増やすほど、リピーㇳ率を高めやすくなるのがメリットです。

すなわち、時間のある読者なら自宅や移動中にオウンドメディアをのぞいてもらい、忙しい読者にはSNSで働きかけるという仕組みが成立します。ユーザーの状況に応じてSNSやメディアを使い分けるのも、ファンを作るためには必要な考え方です。

4.ステップメールで計画的にアプローチする

購入後の日数経過に合わせて、あらかじめ用意したメールを段階的に自動配信する手法です。例えば、「商品到着後のフォローメール」「1ヶ月後の使用感伺いメール」「3ヶ月後の再購入促進クーポン」といった流れで、顧客との関係を自然に深めます。 W2のECプラットフォームなら、顧客の購入履歴に基づいてパーソナライズされたステップメールを簡単に自動配信でき、効果的な追客を実現します。

5. 同梱物で感動体験を演出する

商品を開封する瞬間は、顧客の期待感が最も高まるタイミングです。手書きのメッセージカードや、お試しのサンプル品、ブランドの世界観が伝わる小冊子などを同梱することで、単なる「ECサイト」から「特別なブランド」へと印象を高めることができます。

6. クーポンの配布とポイント制度の導入

「次回使える500円OFFクーポン」や「購入金額の5%をポイント還元」といった直接的なインセンティブは、再購入の強力な動機付けになります。特に有効期限を設けることで、「期限が切れる前に使わないと損」という心理が働き、行動を後押しします。

7.レビュー(口コミ)機能の充実

購入者が投稿したレビューは、他の顧客にとって信頼できる情報源であると同時に、投稿者自身のブランドへのエンゲージメントを高める効果もあります。レビューを投稿してくれた顧客にポイントを付与するなどの施策も有効です。

リピート率と合わせて追うべき重要指標

「F2転換率」とは2回目購入客のこと

リピート率に関係した数字に「F2転換率」があります。すなわち、初めて商品を購入してくれた顧客のうち、2回目の購入をしてくれた割合を指します。

たとえば、1000人の新規購入者中、500人が2回目の購入をしてくれた場合、F2転換率は50%です。300人であれば30%であり、要するに、高ければ高いほどリピーターとなった割合が大きいといえます。

Fとは「Frequency(頻度)」のイニシャルです。「Frequency2」で、2回のアクションを見せたということです。購入者をF2にすれば、F3以降の働きかけも行いやすくなります。そのため、定期通販ではF2転換率を非常に気にしています。

また、トライアル品の反応を伺ううえでもF2転換率は用いられる数値です。

LTVとは顧客生涯価値

1人の顧客があるサイト、店で購入した総額を「LTV(Life Time Value)」といいます。たとえば、3000円のサプリメントを10回購入した顧客のLTVは3万円です。LTVが明確になると、1人のリピーターが長期的にどれほどの利益をもたらしてくれるか推測しやすくなります。

すなわち、以下のような判断を正確に下せます。

- これだけの広告費用をかける価値がある

- 多くの宣伝スタッフを割く必要はない

このように新規顧客獲得施策を進めていくうえで、LTVは大切な目安です。なお、リピート通販の成功に重要なLTVを詳しく以下の記事で解説しているので、この機会にぜひご覧になられてはいかがでしょうか。

まとめ:リピート率とリピーター率の区別をつけて正確に分析しよう

改めて、本記事の内容をまとめます。

・リピート率とは、一定期間に訪れた新規の全顧客数でリピーターになった割合

・リピート率の平均は、健康食品・化粧品が50%、アパレルが35%、高額家電が25%

・リピート率を上げるには、特典の付与やデータ分析などが有効

売上を大きく伸ばすなら、新規顧客を集めるだけでなく、リピーターを増やすことが必須となります。

ぜひ本記事で紹介したデータ分析や施策などを参考に、リピーター獲得を目指してみてください。

なお、下記の無料の資料では持続的に集客数を伸ばすECサイト集客方法12選を徹底解説します。

また、そもそも集客数が向上しない原因や対策、集客数最大化に成功している事例などを合わせてご紹介します。

集客数を増加させて、EC事業の拡大を検討している方は、ぜひこの機会にご覧ください。

リピート率に関するよくある質問と回答

Q: ECサイトにおけるリピート率の理想的な数字はどれくらいですか?

A: 商材によって大きく異なるため、一概に「この数字が理想」とは言えません。例えば、化粧品や健康食品のような消耗品はリピート率が高くなる傾向にあり、30%~50%を目指すのが一般的です。一方で、家具や家電のような買い替え頻度の低い商材では、リピート率は低くなります。まずは自社の業界の平均値を調べ、それを基準に目標を設定するのが良いでしょう。

Q: 新規顧客の獲得とリピーターの育成、どちらを優先すべきですか?

A: 事業のフェーズによりますが、基本的には両方をバランス良く進めることが重要です。事業の初期段階では新規顧客の獲得に力を入れ、顧客基盤ができてきたらリピーター育成の比重を高めていくのが理想的な流れです。リピーターからの安定した売上があるからこそ、安心して新規顧客獲得のための投資ができるようになります。

Q: リピート率向上の施策を始めてから、効果が出るまでどのくらいかかりますか?

A: クーポンの配布など即効性のある施策もありますが、多くのリピート施策は中長期的な視点で取り組む必要があります。顧客との信頼関係を築き、ブランドのファンになってもらうには時間がかかります。最低でも3ヶ月から半年は継続してデータを観測し、施策の改善を繰り返していくことが成功の鍵です。