バーチャル試着システムによるECサイトのメリットとは?導入事例や費用も紹介

バーチャル試着システムによるECサイトのメリットとは?導入事例や費用も紹介

「お店に行かずに自宅でショッピングしたい」「ネット通販で購入する際に試着してサイズ感を確認したい」

こうした要望や社会状況を踏まえて、改めて注目されているのが「バーチャル試着」です。バーチャル試着システムは以前から存在していましたが、近年のECサイト市場の活性化もあり、バーチャル試着関連の記事も増えたりとニーズが高まっています。「うちのお店もECサイトを展開してバーチャル試着を採用したい」「バーチャル試着について知りたい」こんなことを考えている方も多いのではないでしょうか?

今回はバーチャル試着システムによるECサイトのメリット、導入事例や費用などを解説していきます。

W2は、「ECサイト/ネットショップ/通販」を始めるために必要な機能が搭載されているシステムを提供しています。

数百ショップの導入実績に基づき、ECサイト新規構築・リニューアルの際に事業者が必ず確認しているポイントや黒字転換期を算出できるシミュレーション、集客/CRM /デザインなどのノウハウ資料を作成しました。

無料でダウンロードできるので、ぜひ、ご活用ください!

※本資料は上記バナーからのみダウンロードできます。

バーチャル試着の基礎知識

好きな場所で試着ができることやECサイトとの相性の良さなど、バーチャル試着の基礎知識を解説します。

バーチャル試着はその場でお店にいるように試着体験ができるシステム

バーチャル試着は、その場でお店にいるように試着体験できるシステムです。

スマホやボディスーツなどのデバイスを使って、簡単に服の試着が行えます。手元にデバイスがあれば、店舗に行って何度も着脱しなくてもデータ上でスムーズに試着できます。近年では洋服以外にも、眼鏡や帽子などアクセサリー関連も試着できるシステムも増えているのです。

バーチャル試着は着替えの手間が減るだけではなく、さまざまな服が着られることも特徴です。「自分には似合わないかも…」「この色を試してみたい」など、自分の中にある常識を覆すキッカケにもなります。さらには、ネット限定販売の服も着られる可能性もあります。

バーチャル試着はECと相性がいい

バーチャル試着の特徴として、ECとの相性の良さという点も挙げられるでしょう。

バーチャル試着はデバイスさえあれば開始でき、店舗のような物理的かつ時間的な制限はありません。ECサイト上で販売している服やアクセサリーなどをバーチャル試着に適用すれば、気に入った商品を購入してくれる可能性は格段にアップします。さらには、「試したら意外に良かったからこのまま購入しよう」と思ったら、そのままECサイト上でキャッシュレス決済も可能です。日頃からキャッシュレス決済を利用しているユーザーも、ストレスなく簡単に決済できる仕組みが整っているのも特徴の1つです。

こうした点からも、バーチャル試着はECサイトと相性が良いのです。

バーチャル試着をECに採用するメリット

バーチャル試着をECに採用するメリットを、企業側と消費者側に分けて解説します。

企業側のメリット

企業側の一番大きなメリットは、返品率の低下です。

ファッションにおいて、実際に着てみないとサイズ感や色が分からない服がオンライン上で確認できるので、自宅に届いたときのイメージ違いが大幅に削減できます。通販での返品率はアパレル業界だけではなく、多くの業界が頭を悩ませる問題の一つ。バーチャル試着はこうした悩みを解消する施策ができるツールでもあります。

また、バーチャル試着は「試着しないと購入に不安がある」という点においても消費者心理を解消できます。消費者側が気軽に試着できる環境を整えることで、試着した上で購入したい消費者側の要望もサポートすることができます。企業側にとって消費者側の不安解消は接客においても重要な課題なので、バーチャル試着が不安解消の施策として役立っているのです。

さらには、実店舗だと試着スペースや試着に対する人員が削減できることもメリットです。バーチャル試着を導入することで経費率も下がります。加えて、バーチャル試着は顧客に対して細かく対応できます。消費者のニーズをヒアリングして商品の提案や選択をしてもらえるようになります。

こうした面からも、バーチャル試着は試着に対するさまざまな不安を解消したい企業向けのサービスとも言えるです。

消費者側のメリット

バーチャル試着で得られる消費者側の大きなメリットとしては、気軽に何枚も試着できることです。

オンライン上で試着できると、店舗のように試着室に出向く手間や時間が省けるようになります。ウェディングドレスなど試着に時間がかかる物でも、気軽に何度でも試着できます。また、実店舗との違いを感じにくくなり、いつでも気軽に試着できます。バーチャル試着を活用すると、通販での購入や試着が苦手な人でも気軽に購入ができることも消費者側のメリットです。

また、実際に試した上で購入するかどうか決められます。自分が好きな色やデザインの服を着て、「何か好きかも」「これなら買っても良いかな」と思えばその場で購入できます。さらには、バーチャル試着を利用すると体のサイズにピッタリ合う服が購入できます。後ほど紹介する採寸型のバーチャル試着システムなら、アパレルブランドで異なるサイズ表記も1つの採寸データでも対応できます。

このように、バーチャル試着は消費者側が通販や実店舗で感じるさまざまな不便を解消できる仕組みなのです。

バーチャル試着の成功事例

amazon

(参照元:Amazon)

amazonでは、さまざまなバーチャル試着システムを導入しています。

AIでアパレルの提案や比較ができる「Style by Alexa」、試着したけど購入に繋がらなかった商品が返品できる「Prime Wardrobe」、バーチャル上で靴の試し履きができる「Virtual Try-On for Shoes」などです。バーチャル試着から商品購入や顧客の増加に繋げたい思惑が伺えます。

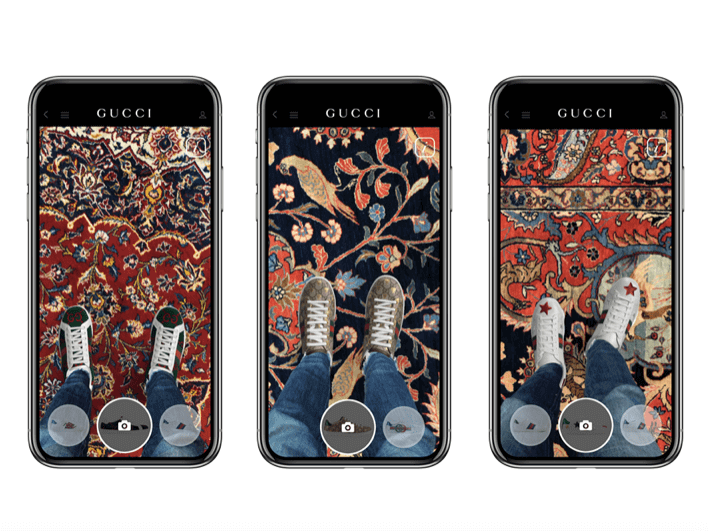

GUCCI

(参照元:GUCCI)

世界のセレブリティを中心に人気があるGUCCIは、2019年にAR技術を用いた試着コンテンツを公式アプリに導入しています。

スニーカーや時計(Watches Try On) 、マスクやハット、リップスティックなど多くの商品を対象にバーチャル試着が可能です。自宅にいながら高級ブランドが購入できることは、セレブリティに憧れる消費者にとって良い仕組みです。

SHOPLIST

(参照元:SHOPLIST)

SHOPLISTは、世界で初めて「bodygram」と言われるサービスを導入しています。

「bodygram」は高精度身体採寸テクノロジーのことで、身長や体重、性別や年齢の情報と2枚の全身写真で高精度採寸が可能です。採寸データに基づいて最適なサイズや商品を表示するシステムで、三次元バーチャル試着も可能です。

KARITOKE

(参照元:KARITOKE)

腕時計のレンタルサービスを展開しているKARITOKEは、50ブランド1,300種類の全商品でAR試着サービスを提供しています。

商品一覧から好みの腕時計を選んでアプリをダウンロード。その後に専用メジャーを腕に装着するとARが表示される仕組みです。専用メジャーは公式サイトからダウンロードできますし、プリントアウトされたものを切り取れば試着できます。

このように、バーチャル試着を導入して売上の向上化を実現している実例も多くあります。

バーチャル試着を実現するシステム

サイネージタイプ

サイネージ(電子看板)タイプのバーチャル試着は、実店舗を構えるブランドに向いているバーチャル試着システムです。

試着したい消費者がサイネージの前に立つと、次々と洋服が試着できることがサイネージタイプの特徴です。試着で使用するのはハーフミラーと呼ばれている鏡で、バーチャル試着以外では鏡として使用できます。ショップのレイアウトの変更が不要で、いつもは鏡として使用されている場所が試着室に変わるイベント性の高さも、話題作りや集客に一役買っています。

大手アパレルブランドのユニクロは「UNIQLO MAGIC MIRROR」と呼ばれるサイネージタイプのバーチャル試着システムを導入しています。このシステムで、豊富なカラーバリエーションの服を次々と試着できます。

ボディスーツタイプ

ボディスーツタイプとは、株式会社ZOZOが提供する「ZOZOスーツ」が代表的です。

伸縮センサー内蔵のZOZOスーツを着ると全身が採寸されて、スマートフォンに計測されたデータが転送される仕組みです。ボディスーツタイプは詳細な際数データが判明するので、消費者にフィットする商品が選びやすくなります。ちなみに、ボディスーツタイプはZOZOの独自開発です。

スマホアプリタイプ

スマホアプリタイプは、スマートフォンを使用してバーチャル試着ができるシステムです。

事前に全体写真を撮影して鏡よりも客観的に試着した姿が確認できるので、場所の制限もなく好きな場所や時間に試着が楽しめることが大きな特徴です。AIのシミュレーション効果で、実際に着たような姿がイメージできるので、「こんな感じじゃなかった」「違う色にすれば良かった」などのミスマッチも防げます。

現在では、「pictofit」「unisize」などさまざまなスマホアプリが配信されています。

サイズ比較ツールタイプ

サイズ比較ツールタイプは、自身のサイズや体型などの情報を基に試着できるシステムです。

自身の情報を入力するとシルエット画像が生成されて、シルエット上に服を着せていきます。予め胸囲や腹囲などのサイズを測る必要がありますが、一度数値を登録すれば何度でも試着できることも特徴です。「何回もデータを登録するのは面倒」と感じる人にとって、サイズ比較ツールは便利なシステムです。

現在配信されているサイズ比較ツールタイプでは、「バーチャサイズ」は過去に購入した商品とサイズ比較できるシステムで人気があります。

バーチャルモデルタイプ

バーチャルモデルタイプは、「ZOZOディープフェイク」と呼ばれる技術が用いられているバーチャル試着システムです。

実際の人物の顔と3Dモデルの顔を入れ替えられることが特徴のシステムで、ZOZOでは独自に誕生させたファッションモデルを用いて、インスタグラムなどのSNS上で活動させています。ディープフェイク技術を応用して、自身の顔をネット上に表示させることで、バーチャル試着体験ができるようになりました。

それ以外では、和装やキャラクターの写真をセットするだけで変身できる「Virtual Fashion 2.5D」も配信されています。

バーチャル試着の実行費用

バーチャル試着は導入するシステムや機能によって費用が異なります。

配信されているバーチャル試着システムには250万円で販売されているシステムもありますが、大半のバーチャル試着は「登録アイテム数」「機能」「運営方法」によって費用感が変わってくるのです。登録アイテム数が多いと処理数が増えますし、運営を自社ではなくアウトソーシング化する場合では委託料金が発生します。

中には、「月額制」を採用しているバーチャル試着システムもあります。月額制は「バーチャル試着を導入したいけどランニングコストが気になる」「月単位でバーチャル試着の効果を試したい」と考える企業などに向いています。そのため、バーチャル試着システムを導入する前には「取り扱うアイテム数」「運営方法」「導入コスト」などを見極めた上で、導入を検討すると安心です。

バーチャル試着を導入するときの注意点

バーチャル試着を導入する前には、取り扱う商品がバーチャル試着に向いているかどうかを見極めておきましょう。バーチャル試着が向いている商品は服やアクセサリー、帽子など体に身に着ける物です。取り扱っている商品は身に着ける物かどうか・身に着けることで消費者が安心して買い物できるかを見極めることがポイントです。

バーチャル試着の導入費用を確保することも意識しておきましょう。バーチャル試着システムは、内容によって導入費用が異なります。

自社でバーチャル試着システムを構築する場合や、外部が配信しているバーチャル試着システムを導入する場合も費用負担が発生します。

また、月額制のバーチャル試着システムを導入する場合でも、月額の支払いは避けられません。事前にバーチャル試着システムの導入にはどれくらいの費用が必要なのかを確認して、費用を確保することも重要です。

また、バーチャル試着を使いこなす知識とノウハウの勉強も欠かせません。バーチャル試着は日々進化しており、以前使われていた効果が無くなって新しい効果が誕生することは今後も続きます。そのため、バーチャル試着に関するWebメディア記事を読んだり、バーチャル試着に関するセミナーを受講したりなど積極的に行動することも重要です。

まとめ

今回はバーチャル試着システムによるECサイトのメリット、導入事例や費用などを解説しました。

バーチャル試着は、自宅にいながらお店のように試着できる次世代の試着です。今ではまだ普及していないものの、未来では広告などのマーケティング施策などと同じように、どの会社でも開始される施策の1つになるでしょう。バーチャル試着はECサイトを運営する起業側だけではなく、バーチャル試着を利用する消費者側にもさまざまなメリットがあります。他の会社の成功事例やバーチャル試着のシステム、導入費用などを踏まえて、2023年は自社のECサイトにマッチしたバーチャル試着を導入してはいかがでしょうか?

また、本記事をご覧になるアパレル事業者向けに、ユニファイドコマースについて詳しく解説しています。

ぜひ合わせてご覧ください。