OMOとは?O2O、オムニチャネルの違いや具体的施策6つを紹介

OMOとは?O2O、オムニチャネルの違いや具体的施策6つを紹介

アパレルECや食品ECなど、実店舗を伴うことが多い事業者の間で「OMO」や「O2O」、「オムニチャネル」という用語が注目され、それぞれの導入が進んでいます。

これらの用語やそれぞれの違いについて、明確に理解されていない方もいるのではないでしょうか?

そこで本記事では、

- OMOとO2O、オムニチャネルの違い

- 具体的な成功事例

などをわかりやすく解説します。

W2は、「ECサイト/ネットショップ/通販」を始めるために必要な機能が搭載されているシステムを提供しています。

数百ショップの導入実績に基づき、ECサイト新規構築・リニューアルの際に事業者が必ず確認しているポイントや黒字転換期を算出できるシミュレーション、集客/CRM /デザインなどのノウハウ資料を作成しました。

無料でダウンロードできるので、ぜひ、ご活用ください!

※本資料は上記バナーからのみダウンロードできます。

OMOとは

OMOとは「Online Merges with Offline」の略称で、「オンラインとオフラインを融合する」という意味です。

オンラインとオフラインを分けずに一緒のものとして、垣根を超えたマーケティング概念を表した用語になります。近年では小売業界で注目を集めており、デジタル化を推進する販売施策となっております。

近年、店舗で買い物をし、QRコードなどのオンライン決済でのお支払いができるキャッシュレスな時代になりました。

このような、利用者にとってはオンラインとオフラインの区別はあってないような新しい技術が幅広く普及しています。

そこで、提供側の企業がオンラインとオフラインを分けて考えるのではなく、オンラインとオフラインを融合して消費者視点でビジネスを行うことが重要となります。

つまり、OMOは顧客体験(UX)の向上を目的としたマーケティング戦略になります。

OMOと、O2O・オムニチャネルの違い

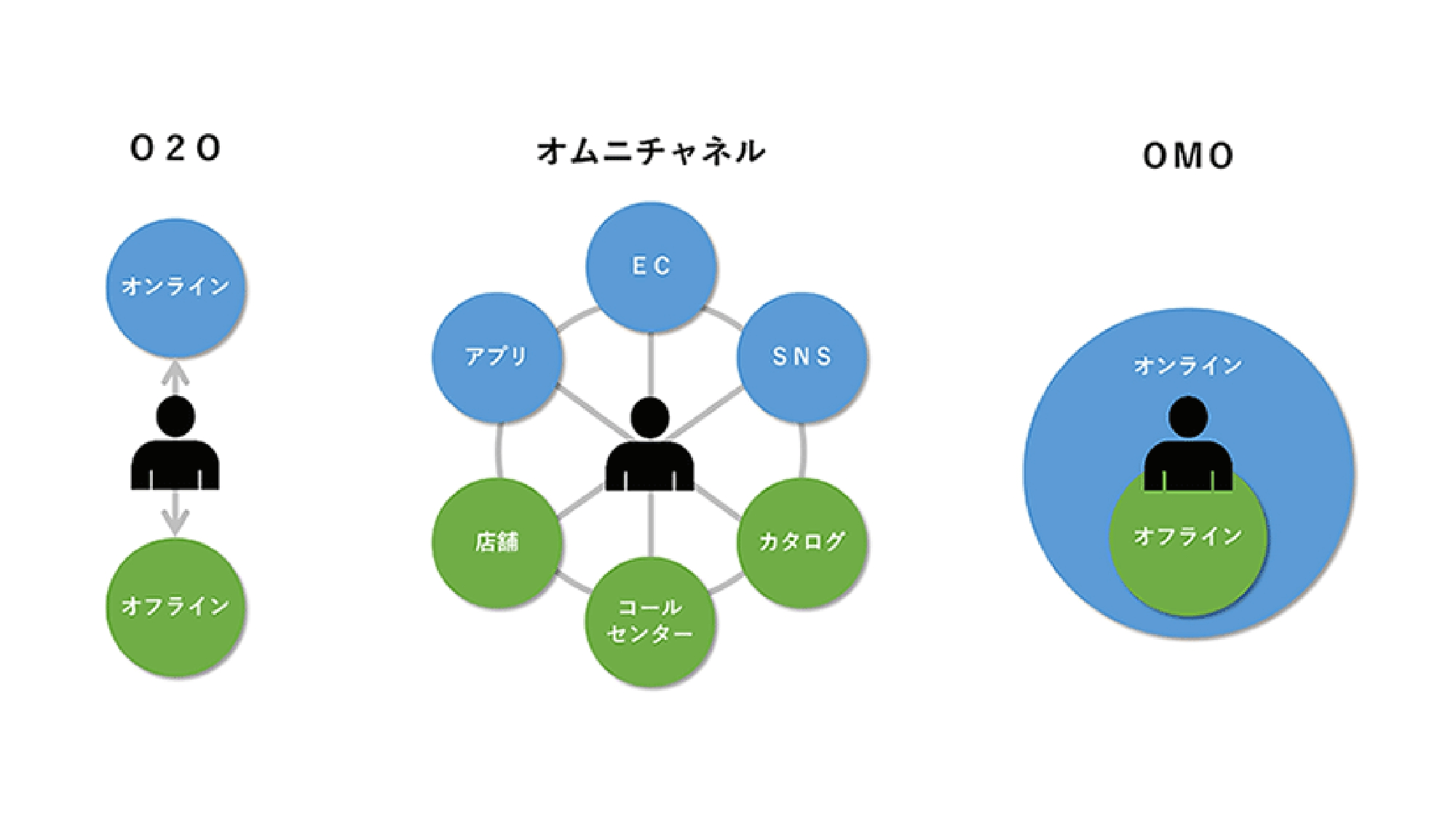

OMOとO2O、オムニチャネルの違いを一覧にすると下記のようになります。

| 種類 | OMOとの違い |

|---|---|

| O2O | オンラインとオフラインは切り分けて考える |

| オムニチャネル | オンラインとオフライン分け隔てなく、すべてのチャネルを連携 |

O2Oやオムニチャネルは、オンラインとオフラインが明確に区別されているのに対し、OMOはオンラインとオフラインを融合するため、区別されていません。

さらに、O2Oやオムニチャネルはサービスや商品を提供する企業側が、オンライン・オフラインのチャネルをどう連携させて販売するかを検討する「企業視点の戦略」になります。

対してOMOは商品の購入からアフターフォローまで、オンラインとオフラインを区別することなく、より良い顧客体験をしてもらうためにはどうしたらいいかを検討する「顧客視点の戦略」といえます。それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。

1.O2Oとの違い

O2Oとは「Online to Offline」の略語で、「オンラインからオフラインでの行動を促進する」という意味です。

オンラインを積極的に活用する点はOMOと共通しています。ただし、O2Oのメインはあくまでもオフラインで、オンラインは送客の手段に過ぎません。

たとえば、LINEでクーポンを発行し、実店舗に来店してもらう方法は、典型的なO2Oといえます。このようにインターネット上で得た情報を店舗来店へと消費者を誘導し、購買行動を促進させるためのマーケティング施策がO2Oです。

2.オムニチャネルとの違い

オムニチャネルとは、オンラインとオフライン分け隔てなく、すべてのチャネルを連携させて顧客と接点を持つ仕組みを指します。

オンラインが普及した今、実店舗以外にも自社ECサイトやカタログ通販、SNSなど、さまざまな顧客との接点があります。

それらのチャネルを連携させ、顧客がどこからでも購入できるようにする販売戦略がオムニチャネルです。

なお自社のオムニチャネルを成功させるためには、以下の6つが重要です。

- インフラ整備

- データ連携・システム統合

- 店舗用ハードウェアの導入・刷新

- 全社で協力してサービスを強化

- 部署間の連携強化

- マーケティング見直し

以下の記事で詳しく解説していますので、オムニチャネルの詳細を知りたい方はあわせてご一読ください。

OMOのメリット

OMOのメリットは、下記のとおりです。

- 顧客体験の価値が向上する

- LTVを最大化できる

OMOが実現すると、顧客はオフラインとオンラインの垣根なく日常的に使っているツールの延長線で購買が可能です。

スムーズに欲しいものが買える利便性の高さは、商品の価値だけではなく購買体験にも価値をあたえ、顧客体験の価値向上が期待できます。

顧客体験の価値が向上すると、顧客は自社のファンになり、たとえ同じような商品でもほかの企業ではなくあえて自社を選んでくれるのではないでしょうか。

結果的に長期的な売上につながり、顧客が自社と取引を開始してから終了するまでに、どれだけの利益をもたらしたかを表す指標(LTV)の最大化が期待できます。

OMOの具体的な6つの施策

OMOの具体的な施策は、下記のとおりです。

- データを活用したコミュニケーション

- 店頭受取

- モバイルペイメント

- 自宅配送

- チャットボット

- サイネージ

特にサイネージは、急成長している大きな市場なのでぜひとも押さえておきたいです。それぞれの概要を確認してみましょう。

【施策1】データを活用したコミュニケーション

OMOでは複数のチャネルで顧客データを取得できるため、上手に活用できれば顧客満足度向上につながります。たとえば、オンラインでよく利用するSNSがわかれば、より効果の高いチャネルに広告の出向が可能です。

このように顧客のデータに応じて、パーソナライズ化された戦略が取れるのが大きな特徴です。

【施策2】店頭受取

店頭受取とは、ECサイトやモバイルで注文した商品を、店頭で受け取れるサービスです。店頭にない商品でも購入できるうえ、店頭で待ち時間を必要としません。

また、店頭在庫の確認ができる場合も多く、無駄足になる可能性もなくなります。日本でもアパレルショップやテイクアウトのできる飲食店でよく見かけるようになりました。

店頭受取は、ストレスフリーな顧客体験を提供しています。

【施策3】モバイルペイメント

モバイルペイメントとは、スマートフォンのアプリを活用した決済サービスです。ECサイトやモバイル注文に使用できれば、商品の選択から決済までワンストップで完了できます。

通常の買い物においてはセルフレジを導入すると、アプリの利便性が高まり再来店のきっかけになります。

【施策4】自宅配送

自宅配送は、ネットスーパーや食品のデリバリーでよく見られる手法です。

ECサイトでは自宅配送が当然ですが、モバイルで注文を受け付け、近隣店舗から消費者の自宅へ配送する施策もあります。

物流網の整備は必要ですが、消費者はわざわざ来店しなくても商品が手に入るので高い顧客体験を提供できます。

【施策5】チャットボット

チャットボットとは、AIがユーザーの質問に応答するシステムでECサイトやWebサイトのヘルプページに多く利用されています。AIにデータが蓄積されるほど精度が上がるため、一次窓口として設置されるケースが多いです。

たとえば、消費者の質問を受け付け回答できるものは回答し、回答できないものは有人のヘルプデスクを案内します。わざわざ電話やメールで問い合わせたくない消費者にとっては、うれしい方法といえます。

ただし、電話で問い合わせたいと考える消費者も多いため、チャットボットのほかに連絡先を明記することも重要です。

【施策6】サイネージ

OMOの施策に、デジタルサイネージを利用する方法もあります。

デジタルサイネージとはデジタル技術を用いた広告媒体のことで、電子ディスプレイやプロジェクターを使って動画広告や画像広告、テキスト広告などを表示可能です。

さらに、デジタルサイネージの前に立った顧客の属性や購買履歴などを分析し、ターゲットに合わせた商品をおすすめしてくれます。

デジタルサイネージは、効果的なOMOの手法の一つとして、ショッピングセンターや駅などさまざまな業界で利用されています。

OMOの導入事例5選

OMOの導入で成功した事例を紹介します。

- サントリー

- Beams(ビームス)

- Zoff(ゾフ)

- フーマーフレッシュ

- ピックアップタワー

国内だけではなく海外の成功事例も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。それでは、ひとつずつ見ていきましょう。

【日本国内のOMO導入成功事例1】サントリー

日本国内でのOMO事例として、サントリーが手掛ける「TOUCH-AND-GO COFFEE」を紹介します。

TOUCH-AND-GO COFFEEは東京の日本橋にあるコーヒーショップで、LINEで好みのコーヒーを事前注文し、指定した時間に店舗で受け取ることができる便利なサービスです。

受取時間は予定や行動にあわせて5分単位で選べるため、余分な待ち時間を作らずにコーヒーを受け取れます。

完成したボトルコーヒーは店舗のロッカーに一本ずつ格納され、ベースドリンクや甘さ、フレーバーの種類など、自分好みにカスタマイズできるのも魅力です。

店舗で注文する場合、レジ前で長時間悩むことはできません。好きなだけ迷ったり悩んだりできるのも、オンライン注文のメリットだといえるでしょう。

また、名前が入るおしゃれなボトルやオンラインで注文してオフラインで受け取るスタイルがFacebookやInstagram、Twitterなどでトレンドとなり、朝9時に完売する日もあったそうです。

【日本国内のOMO導入成功事例2】Beams(ビームス)

続いては、セレクトショップ「BEAMS(ビームス)」の事例を紹介します。

ファッション小売業においては、実店舗とECサイトの両方を運営するケースが多いでしょう。ビームスも同様で、当初は実店舗の顧客データとECサイトの会員データが別々に管理されていました。

ビームスは、2016年に二つのデータベースを統合し、顧客情報を一元管理できるようにしています。顧客情報を一元管理することで、購入場所を問わず一人ひとりの購入履歴を把握できるので、顧客はよりきめ細やかなサービスを受けられます。

また、「実店舗で商品を確かめ、オンラインで購入する」というフレキシブルな買いものも可能になります。

正に、OMOによって、より良い顧客体験が実現できた成功事例だといえるでしょう。

また、ビームスでは店舗スタッフをメディア化するオムニチャネルを活用しています。ビームス公式webサイトでは、店舗スタッフが、スタイリングやフォトログ、ブログ、動画などのコンテンツで自由な情報発信を行い、顧客購買意欲向上の支援を行っています。

オフラインで一対一の接客を行っていた店舗スタッフがオンラインで発信することで、顧客との接点が増え、ビームスのファン増加が期待できます。

OMO導入においては、顧客だけではなくスタッフもオフラインとオンラインの区別なく動ける仕組み設計が重要です。

【日本国内のOMO導入成功事例3】Zoff(ゾフ)

メガネ専門店「Zoff(ゾフ)」でも、実店舗とECサイトを連携させる取り組みを行っています。

連携させてオフラインとオンラインの垣根をなくすことで、顧客はECサイトでもメガネを購入できるようになりました。

実店舗であれば、スタッフが目の状態を確認して見え方を調整してくれます。しかし、ECサイトでメガネを購入しようと思うと、度数以外にもさまざまな数値が必要です。

そのため、ECサイトでのメガネ購入はハードルが高く、購入時は実店舗に行く人が多かったのではないでしょうか。

Zoffでは、顧客が購入したメガネの情報をデータ化しており、実店舗でもECサイトでもその情報を確認できます。ECサイトでは度数などのデータが自動入力されるため、好みのフレームを選ぶだけで自分に合ったメガネの購入が可能です。

自分の度数をメガネ屋に確認したり控えたりすることなくメガネが購入できるのも、OMOの導入でデータを一元管理しているからです。

メガネ購入時に手間だと感じる部分の負担を軽減できるのは、顧客にとっても有益な顧客体験となるでしょう。

日本におけるOMOを導入した成功事例を3点お伝えしました。

それでは、海外ではどういったOMOが導入されているのでしょうか? 続いては、海外でのOMO導入成功事例を紹介します。

【海外のOMO導入成功事例1】フーマーフレッシュ

OMOの考え方は、Googleチャイナの元社長である李 開復(リ カイフ)氏が提唱して広まりました。

OMOという言葉が生まれただけあって、中国はOMO先進国です。実際に、さまざまなシーンでOMOが取り入れられています。

そのなかの一つとして、アリババグループが手掛けるスーパーマーケット「フーマーフレッシュ(盒馬鮮生)」を紹介します。フーマーフレッシュは200店舗以上を展開する生鮮スーパーで、オンラインでも購入可能です。

オンラインで購入した場合、店舗から3km圏内であれば無料で30分以内に配送してもらえます。実店舗での購入でも、アプリで購入商品を読み取れば指定時間の配送が可能です。

オンライン注文した商品は、配送のためにピックアップされ、店内上部のベルトコンベアで運ばれていきます。

オンラインで購入するだけではなく、店舗での購入にスマートフォンを使うことで、もっと利便性の高い顧客体験ができます。

買いものかごに商品を入れてレジに並ぶという行動が必要なく、実際の商品を確認しながらオンライン購入できるのは顧客にとっても大きなメリットだといえるでしょう。

そして、フーマーフレッシュの商品は、スマートフォンで読み取れるバーコードが値札に表示されています。

アプリで読み込むと、商品の在庫数や産地、そして、調理方法やユーザーレビューなどの情報を購入前にその場で確認できます。

また、フーマーフレッシュは店内にいけすや飲食スペースがあり、購入した食材をその場で調理してもらって食べることも可能です。

顧客は、その時々の状況に応じて、フーマーフレッシュをさまざまな形で利用できます。

OMO導入によって、フーマーフレッシュは生鮮スーパーに期待する以上の役割を果たしているといえるでしょう。

【海外のOMO導入成功事例2】ピックアップタワー

続いて紹介する海外の事例は、ウォルマートの「ピックアップタワー」と呼ばれる巨大な機械です。

ウォルマートは、Amazonに対抗するためにOMO施策に多額の資金を費やしています。その一環として、ECサイトで購入した商品を実店舗で受け取れるサービスを始めました。

ピックアップタワーは、実店舗で受け取る商品を保管する設備です。その大きさは、高さ約5メートル、幅約2メートル。60cm×40㎝×40㎝サイズまでの箱が最大300個入ります。利用方法はとても簡単です。

購入時にピックアップタワーでの受け取りを選択すると、専用のバーコードが発行されます。そのバーコードをピックアップタワーにかざすと、注文品がピックアップされて出てきます。

日本にいると、ECサイトで購入した商品は届いて当たり前です。

コロナの影響もあり、受け取りのサインやはんこを必要としない置き配も増えてきました。

しかし、アメリカの場合は、置き配された商品の盗難が相次いでいます。ほかにも配送に時間がかかったりあまり丁寧な配送ではないこともあり、店舗で受け取れるサービスの需要が高まっています。

ウォルマートは24時間営業しているため、ピックアップタワーも24時間使えます。時間の制限なく荷物を受け取れるのは、顧客にとってのメリットも大きいでしょう。

OMOを成功させるためのポイント5つ

OMOを成功させるためのポイントは、下記のとおりです。

- データベースを構築・管理し、データを活用する

- マルチチャネル化し、顧客接点を増やす

- システムを整備する

- 高い顧客体験を提供する店舗づくり

- 知識・スキルを持った人材を確保する

OMOを導入するにあたってオンラインでの顧客接点を重視することは重要ですが、オフラインの店舗づくりも欠かせません。順番に見ていきましょう。

【ポイント1】データベースを構築・管理し、データを活用する

OMOで重要な要素は、顧客データや商品データなどのさまざまなデータです。できる限りのデータを取得し、データベース化してマーケティング戦略を立てなければなりません。

また、データを集約する際はオンラインとオフラインにこだわらず、すべてのデータを集約するように努めましょう。OMOはオンラインとオフラインを融合することなので、データが分離していては意味がありません。

一元管理できるようにデータベースを統合し、顧客の購買行動に高品質な体験を提供することが重要です。

【ポイント2】マルチチャネル化し、顧客接点を増やす

データを集めるためにも販売チャネルをマルチ化し、顧客接点を増やす必要があります。インターネットが普及する前は折り込み広告やテレビCMなど、顧客接点は限られていました。

しかし、インターネットが普及した現在はWeb広告やSNS、オウンドメディア、ECサイトなど、数多くの顧客接点があります。複数のチャネルを管理・運営するのは労力を要しますが、おろそかにはできません。

また、顧客接点の増加はデータ収集だけではなく、企業と顧客の信頼関係構築も期待できます。

【ポイント3】システムを整備する

OMOを実現するためには、システムの整備が欠かせません。

各チャネルの担当者が必要に応じて分析するためには、企業が所有するすべてのデータを一元管理し、すぐに取り出せるようにしなくてはならないからです。

たとえば、データを管理するシステムはもちろん、各店舗とリアルタイムでデータをやりとりするシステムなどが必要です。また、各チャネルから取得したデータを効率よくひも付ける必要があります。

素早くデータを取得し、関連するデータ同士で結びつけることでOMOの成功につながります。

【ポイント4】高い顧客体験を提供する店舗づくり

OMOはオンラインとオフラインを融合して、良質な顧客体験を提供する戦略です。そのため、オンラインばかりに注力するのではなく、実店舗の改良も必須です。

むしろ、いかにオンラインの施策が改良されても、実店舗で得られる体験が今までと同じでは消費者は良質な体験を得られません。

実店舗を改良するための具体的な方法は、

- モバイルで決済を完了しておくことで店舗では商品の受け取りだけで済む

- 商品棚に併設したQRコードを読み込むことで、生産者情報やレシピなどの付加情報を提供する

などが考えられます。店舗を運営するスタッフの意見も参考にして、いかに顧客に良質な体験を提供できるかしっかりと検討しましょう。

【ポイント5】知識・スキルを持った人材を確保する

OMOを実現するためには、知識・スキルを持った人材が必要不可欠です。OMOの実現に必要な知識やスキルは多く、精通した人材がいなければ施策を効率的に進められません。

OMO担当者に求められるスキルは、

- 販売チャネルに必要なマーケティング

- ICT

- データの収集・分析・活用

などが挙げられます。したがって、ECサイトのオンライン販売チャネルや実店舗などのオフラインチャネルに精通している必要があります。また、顧客の体験を考えるために、顧客目線を持てる柔軟さも重要です。

OMOの現状と今後の課題

海外でのOMO導入成功事例でお伝えしたように、中国はOMO先進国です。

OMOが幅広く浸透しており、小さな屋台でさえもスマートフォンを使ったキャッシュレス決済で買いものができます。それに対して日本では、まだあまりOMOの導入が進んでいません。

日本では、実店舗で現金で購入するケースがまだ多くあるでしょう。OMO先進国である中国はキャッシュレス社会に大きくかじを切り、現金を持ち歩く人は少数派です。

海外に比べて日本のOMO導入が進んでいない理由としては、オフラインにおける日本のサービス水準の高さが挙げられます。OMOを導入して利便性が向上するといっても、オフラインで十分なサービスを受けられるため、導入が後回しになっていると考えられます。

中国の場合、偽札がたくさん出回り、サービスの質も店舗によってばらつきがある状態でした。不便な部分が多かったからこそ、キャッシュレス決済やOMO導入がスムーズに進んだのでしょう。

今後、日本がOMOを導入するためには、より顧客の立場で考えることが必要になります。

オフラインとオンラインの区別は、提供する企業側の立ち位置での考え方です。顧客はオフラインかオンラインかで購入を決めているのではなく、その時々で適した購入方法を選んでいるだけです。

顧客がもっと自由に商品を購入したりサービスを受けたりできるように、顧客の立場に立っていかにオンとオフを融合するかを考えていきましょう。

そして、コロナの影響があり、売り上げの主体を実店舗からECサイトに移さなくてはならないケースもあります。

さまざまな事態を想定すると、オフラインとオンラインを融合して顧客の利便性を高めることが売り上げ向上にもつながると考えられます。

OMO導入検討でおすすめの企業

実際にOMOを導入してみようと思っても、具体的にどうしたらよいかわからず悩んでしまうかもしれません。

そういったときには、やりたいことが一つになったパッケージの導入がおすすめです。

W2の「W2 Unified」の場合、オフラインとオンラインの相互連携でより価値のある顧客体験を提供できます。

W2 Unifiedはデータ管理基盤とツールが一つになっており、それぞれが独立してしまいがちな実店舗とECサイトの情報をまとめて管理することが可能です。顧客情報や受注情報、ポイント情報をまとめて管理することで、オフライン・オンラインを合わせた購入履歴を基に、顧客に新たな提案ができるようになるでしょう。

W2 Unifiedで提供できる内容は以下のとおりです。

- 店舗との顧客情報、受注情報、ポイント情報の統合管理および連携

- 店舗受け取り対応

- オフラインからの注文登録、問い合わせ管理システム

- ネイティブアプリ

- SNS連携

- One To Oneコミュニケーションツール

クレジットカード決済または、AmazonPay、楽天pay、ID系などの豊富な決済連携オムニパックを導入することで、ECサイトで見た商品を店舗で受け取ることができるようになります。

これまでは、ECサイトと実店舗を連携させようと思うと、スタッフのマンパワーに頼るしかありませんでした。しかし、人が行うことにはミスや勘違いが付き物です。

システムで管理できれば、作業時間を短縮でき、効率の良い運営ができるようになります。また、これまで別管理だったポイントをまとめて管理できるのも、顧客にとってはうれしいことでしょう。

W2 Unifiedがあれば、OMOだけではなく、これまで抱えていたECサイト運営の悩みも解決できます。

実際にW2 Unifiedを導入した場合の事例を紹介します。

- アプリプッシュ通知

- 顧客は通知を受け、オンラインショップで店舗受け取り申し込みをする

- 顧客は受取時に店舗にて購入

- 後日、店舗購入時にたまったポイントをオンラインショップで使用し、商品を購入

オフラインとオンラインが連携することで、顧客の行動の幅も広がることがわかります。

また、これまで別々に管理していた実店舗とECサイトのポイントをまとめて管理できるのも、顧客にとって大きなメリットとなるでしょう。

OMO導入について検討されている方や知りたいことがある方は、お気軽にW2株式会社にご相談ください。

まとめ:OMOによる良質な顧客体験からファン化を図ろう

改めて、本記事の内容をまとめます。

- OMOとは、オンラインとオフラインを融合させる施策のこと

- O2Oとは、オンラインとオフライン分け隔てなく、すべてのチャネルを連携されること

- オムニチャネルとは、あらゆるチャネルをシームレスに統合することでOMOはオンラインとオフラインの区別がなく、オムニチャネルは分けて考える

特にアパレルECや食品ECでは、OMOやオムニチャネルを導入する企業が増えてきています。

顧客の利便性を高め、売上を伸ばすためにも、ぜひ本記事の内容を参考に導入を検討してみてください。

以下のお役立ち資料では顧客の購買心理に基づいた導線設計について詳しく解説しています。

ぜひ合わせてご覧ください。