百貨店業界は、競合の台頭やデジタル技術の進化などの外的環境の変化により、従来のビジネスモデルを変革する必要にせまられており、EC化にも積極的に取り組んでいます。

Amazonや楽天などのECモールが登場したことで、「百貨店に行けば何でもそろう」という、かつての専売的な強みを失いつつあります。

百貨店業界が再び成長を遂げるためには、百貨店ならではの顧客体験を再定義し、店舗とECをはじめとするあらゆる顧客接点で提供していく方法を追求し、実現することが重要です。

1,000社以上の導入実績に基づき、ECサイト新規構築・リニューアルの際に事業者が必ず確認しているポイントや黒字転換期を算出できるシミュレーション、集客/CRM /デザインなどのノウハウ資料を作成しました。

無料でダウンロードできるので、ぜひ、ご活用ください

この記事の監修者

神戸大学在学中にEC事業を立ち上げ、自社ECサイトの構築から販売戦略の立案・実行、広告運用、物流手配に至るまで、EC運営の全工程をハンズオンで経験。売上を大きく伸ばしたのち、事業譲渡を実現。

大学卒業後はW2株式会社に新卒入社し、現在は、ECプラットフォーム事業とインテグレーション事業のマーケティング戦略の統括・推進を担う。一貫してEC領域に携わり、スタートアップから大手企業まで、あらゆるフェーズのEC支援に精通している。

百貨店の市場

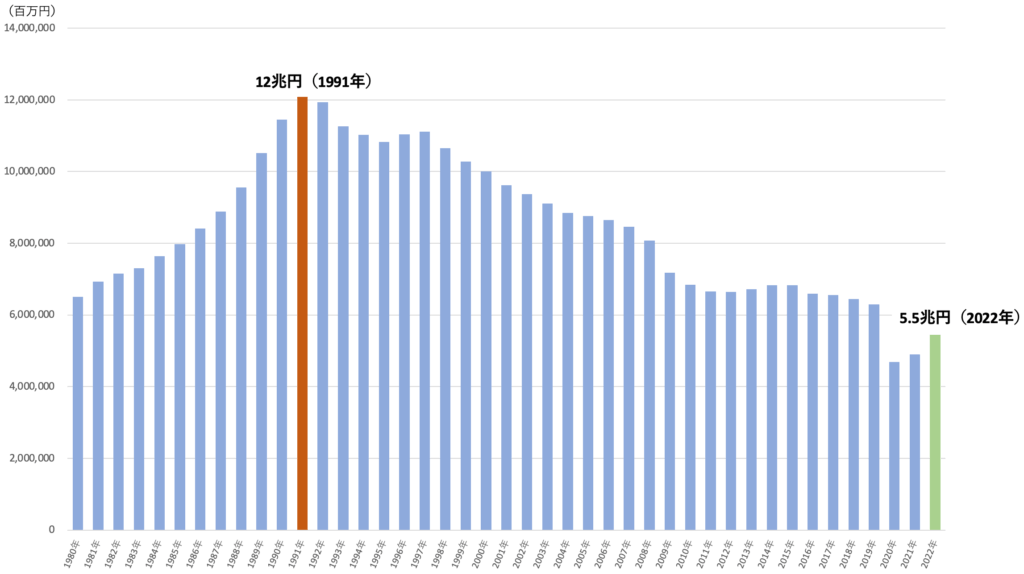

百貨店業界の年間販売額は、1991年の約12兆円をピークに下がり続けており、2020年にはコロナ禍の休業要請により一気に4.6兆円にまで落ち込みました。2021年からは回復傾向にありますが、直近の2022年は約5.5兆円と、ピークの半分を大幅に下回っているのが現状です。

百貨店業界の年間販売額は、1991年の約12兆円をピークに下がり続けており、2020年にはコロナ禍の休業要請により一気に4.6兆円にまで落ち込みました。2021年からは回復傾向にありますが、直近の2022年は約5.5兆円と、ピークの半分を大幅に下回っているのが現状です。

引用元:商業動態統計調査

百貨店業界は、競合の台頭やデジタル技術の進化などの外的環境の変化により、百貨店各社もまた、従来のビジネスモデルを変革する必要にせまられており、EC化にも積極的に取り組んでいます。

Amazonや楽天などのECモールが登場したことで、「百貨店に行けば何でもそろう」という、かつての専売的な強みを失った今、百貨店業界が再び成長を遂げるためには、百貨店ならではの顧客体験を再定義し、店舗とECをはじめとするあらゆる顧客接点で提供していく方法を追求し、実現することが重要です。

この記事では、インターファクトリーでマーケティングを担当している筆者が、百貨店業界の販売額の推移とEC利用について解説します。

以下は、1980~2022年までの百貨店の販売額の推移を示したグラフです。

百貨店の年間販売額は、1991年をピーク(約12兆円)に、多少の上下動はあるものの年々減少しています。2020年には、コロナ禍の外出自粛や休業要請の影響により一気に4兆円台にまで落ち込みました。

2021年からは回復傾向に転じ、客足も戻ってきた2022年には5.5兆円の販売額となりましたが、それでもピークの半分を下回っています。このような背景には、以下のような理由が関係しているのではないかと筆者は考えています。

百貨店業界の販売額が回復しない要因

・専門小売店の台頭

・インターネットとスマートフォンの普及によるEC利用の拡大

・消費者のライフスタイルとマインドの変化

・百貨店ならではの強み(特別な顧客体験)の訴求力の低下

特に「専門小売店の台頭」と「インターネットとスマートフォンの普及によるEC利用の拡大」について解説します。

専門小売店の台頭

1980年代頃から登場した専門小売店は、あっという間に百貨店の脅威となりました。

例えば、軽衣料の「ユニクロ」「しまむら」、紳士服の「洋服の青山」、家電の「ビックカメラ」「ヨドバシカメラ」「ヤマダ電機」などの価格と価値のバランスを重視した専門小売店、多岐にわたるスポーツ用品を取りそろえた「スポーツオーソリティ」などのスポーツ用品専門店、若者をターゲットとした「BEAMS」「SHIPS」「UNITED ARROWS」といったセレクトショップなどが拡大戦略を進めるにつれ、百貨店は苦境に追い込まれていきました。

参考:ダイヤモンド・オンライン「なぜ、「百貨店」は衰退したか?」(2016年1月4日掲載)

インターネットとスマートフォンの普及によるEC利用の拡大

インターネットとスマートフォンが普及したことで、現代の消費者はオンラインショップを利用して、いつでも手軽に欲しいものを手に入れることができるようになりました。百貨店市場の衰退とは反対に、国内のBtoC物販におけるEC市場は伸長し続けています。

百貨店大手5社のEC化率

百貨店単独のEC化率のデータは公開されていませんが、百貨店大手5社の決算資料から筆者が算出したEC化率は以下となっています。

高島屋:4.2%

三越伊勢丹ホールディングス:3.9%

J.フロント リテイリング株式会社(大丸松坂屋百貨店):2.4%

エイチ・ツーオーリテイリング株式会社(阪急百貨店):1.7%

株式会社近鉄百貨店:3.5%

上記5社のEC化率は1~4%台とばらついているものの、BtoC物販市場の平均EC化率(9.13%)※と比べると、百貨店市場のEC化は大きく後れを取っている現状が分かります。

百貨店業界の再興には、「百貨店ならではの強み」を生かしたECを確立することが急務と言えるでしょう。

以下ではECサイト構築チェックシートを配布しています。

是非合わせてご覧ください。

データ引用:株式会社高島屋「2023年2月期(2022年度)決算説明会資料」(2023年4月14日発表)

株式会社三越伊勢丹ホールディングス「2023年3月期(22年度)決算説明会」(2023年5月9日発表)

J.フロント リテイリング株式会社「2021年2月期 決算および 2021~2023年度中期経営計画 説明会」(2021年4月13日発表)

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社「2023年3月期 決算説明」(2023年5月22日発表)

株式会社近鉄百貨店「2022年2月期 決算説明資料」(2022年4月12日発表)の数値をもとに筆者が算出

*EC化率=EC事業の売上÷全体の売上高

百貨店ECが抱える主な課題

店舗とECの在庫・価格連携の難しさ

百貨店がEC化を進める際に直面する最も大きな壁のひとつが、「店舗とECの在庫・価格連携」です。多くの百貨店では、長年にわたって店舗ごとに異なるPOSシステムや販売管理ツールを運用しており、リアルタイムでの在庫共有が難しい構造になっています。

そのため、オンラインで「在庫あり」と表示されていても実際には店舗で完売している、あるいは店舗とECで価格が異なるといった不整合が発生しやすく、ユーザーの信頼を損ねる要因となっています。

また、催事や季節限定商品のように流動的な商品も多く、リアルタイム連携を実現するには膨大なデータ量とオペレーション調整が必要です。

近年では、在庫一元化を実現するOMS(注文管理システム)や、実店舗の在庫をオンラインで販売できる「店舗出荷型EC」などの導入が進んでおり、阪急阪神や高島屋などはこの仕組みを活用して改善を図っています。

しかし、多店舗・多ブランドを抱える百貨店の場合、その実現にはシステム刷新と業務設計の見直しが欠かせません。

システムが古くUX(ユーザー体験)が劣る

百貨店のECサイトでは、古い基幹システムや独自開発のCMSを長く使い続けているケースが多く、UX(ユーザー体験)の面で他業種に比べて遅れを取っています。

ページ表示速度が遅い、スマートフォン対応が不十分、検索や絞り込み機能が使いづらいといった課題が顕著です。

さらに、旧来のシステムでは新しい機能(レビュー、レコメンド、パーソナライズなど)を柔軟に追加できず、時代に合った体験設計が難しい状況にあります。

その結果、ユーザーがスムーズに商品を探せず離脱率が高まる、購入完了までの導線が煩雑といった問題が生じます。

特に若年層やデジタルネイティブ世代にとっては、他のECプラットフォームと比べて体験の質が低く、再訪につながりにくいという課題も。

こうした状況を受け、近年ではUI/UXリニューアルやクラウド型ECシステムへのリプレイスが進みつつあります。

サイト全体の操作性・表示速度・検索精度を改善することが、百貨店ECが再成長するうえでの基盤といえるでしょう。

以下のお役立ち資料ではUI/UXに関して詳しく解説しています。

ぜひ合わせてご覧ください。

顧客データが分断されておりマーケティング活用が進まない

百貨店は長年、外商・店舗・ECといった複数の販売チャネルを持ちながら、それぞれが独立した顧客データを管理してきました。

そのため、顧客の購買履歴や行動データが統合されておらず、データドリブンなマーケティングを実現できていない点が大きな課題となっています。

例えば、店舗で高額商品を購入している顧客が、オンラインではどのような商品を閲覧しているかが把握できない。

あるいは、アプリ・ポイントカード・EC会員などのIDがバラバラで、顧客を一意に識別できないというケースが多く見られます。

その結果、パーソナライズされたレコメンドや、購買履歴に基づくメール配信が十分に行えず、CRMの効果を最大化できません。

こうした課題を解決するため、最近では顧客データプラットフォーム(CDP)やDWHを導入し、オンライン・オフラインの統合管理を進める百貨店が増えています。

顧客データの一元化は、リピーター育成やLTV向上の鍵であり、OMO時代の百貨店経営において避けて通れないテーマです。

以下の記事ではOMOに関して詳しく解説しています。

ぜひ合わせてご覧ください。

モール依存によるブランド体験の希薄化

百貨店ECのもう一つの大きな課題が、「モール依存によるブランド体験の希薄化」です。

特にコロナ禍以降、急速にオンライン販売を拡大する中で、楽天市場やYahoo!ショッピング、Amazonなど既存モールへの出店に頼る動きが加速しました。

モール出店は短期間で売上を作りやすい一方で、ブランド世界観を十分に表現できず、価格競争に巻き込まれやすいというデメリットがあります。

百貨店が持つ“高品質・上質な購買体験”という価値が埋もれてしまい、モール上では他の量販ブランドとの差別化が難しくなります。

また、モール側での顧客データ共有が限定的なため、CRM施策やリピート施策にも活かしにくい構造です。

こうした背景から、近年は自社ECへの回帰やOMO基盤の整備が進んでおり、ブランド体験を重視したサイトデザインや独自コンテンツを展開する百貨店が増えています。

単に“売る場所”ではなく、“ブランドを体験する場”として自社ECを位置づけることが、今後の百貨店に求められる方向性です。

以下のお役立ち資料ではブランディング戦略に関して詳しく解説しています。

ぜひ合わせてご覧ください。

課題を乗り越えた成功事例の共通点

店舗とECを統合したOMO戦略の推進

百貨店ECで成功している企業の多くは、「店舗とECを分断しない運営」を徹底しています。

従来は店舗とオンラインが別々の在庫・顧客データを管理していたため、ユーザーが「どこで買っても同じ体験」を得にくい状況でした。

これを解消するため、近年では在庫・顧客情報・購買履歴を統合したOMO(Online Merges with Offline)戦略を推進しています。

たとえば高島屋や阪急阪神百貨店では、店舗在庫をEC上で販売できる仕組みや、オンラインで注文して店舗で受け取れるサービスを導入し、顧客の利便性を高めています。

さらに、外商担当やスタイリストがオンライン接客を行うなど、リアルの強みをデジタルで再現する取り組みも拡大。

こうした統合運営により、百貨店は単なる「販売チャネルの追加」ではなく、「顧客体験の拡張」としてECを活用できるようになりました。OMOはもはやトレンドではなく、百貨店が再成長を遂げるための経営基盤となっています。

アプリやLINEなどデジタル接点の強化

百貨店の強みである“顧客との長期的関係性”をデジタルでも再現するために、アプリやLINEを活用した接点強化が進んでいます。

従来のメールマガジンや紙DMだけではリーチが限られていましたが、スマートフォンを中心とした購買行動の変化に対応し、ユーザーの日常に入り込む設計が重視されています。

たとえば阪急うめだ本店では、アプリ上でお気に入りブランドの新作通知や来店予約、ECでの購入までを一元化。

LINE公式アカウントを通じてスタイリストが商品提案を行うケースも増えています。

こうした仕組みは単なる販促ツールではなく、顧客体験を継続的につなぐ「デジタル外商」として機能しています。

購買データや閲覧履歴をもとに個別提案を行うことで、リピート率やLTV(顧客生涯価値)も向上。店舗・EC・アプリを横断した接点戦略は、百貨店における“新しい顧客づくり”の中核となっています。

独自コンテンツ(スタイリング提案・特集ページ)の充実

百貨店のECで成果を上げている企業は、単なる商品販売サイトではなく、「読みながら買える」編集型ECを実現しています。

ファッションやコスメ、ギフトなどテーマごとに特集ページを作成し、プロのバイヤーやスタイリストによるコーディネート提案を掲載。

商品情報に加えて“百貨店の目利き”としての信頼性を打ち出すことで、ユーザーの購買意欲を高めています。

たとえば伊勢丹オンラインストアでは、雑誌のようなレイアウトでシーズンごとのトレンドを発信し、記事を読む流れで自然に商品へ遷移できる導線を設計。

こうした「読む×買う」体験は、モールにはない百貨店ならではの強みです。また、SNSやメールとも連動させることで、ブランドストーリーや世界観を継続的に発信。

結果として、単価の高い商品でも“納得して買う”ユーザーを育てる仕組みにつながっています。

以下の記事では「読む×買う」体験のメディアコマースに関して詳しく解説しています。

ぜひ合わせてご覧ください。

ブランド価値を重視したサイトデザイン・体験設計

百貨店ECでは、ユーザーがサイトを開いた瞬間に「この百貨店らしい」と感じる世界観づくりが重要です。

成功している百貨店の多くは、ブランド価値を軸にしたデザイン設計を徹底しています。全体の色調やフォント、余白の使い方、商品写真のトーンなど、リアル店舗の上質な雰囲気をデジタル上でも再現。

単に商品を陳列するのではなく、「ストーリーで魅せる」構成を意識しています。特集バナーやカテゴリーページでは、季節感やテーマ性を演出し、訪れるたびに新しい発見があるよう設計されているのも特徴です。

さらに、購入導線のシンプルさや決済のしやすさなど、機能面での快適性も同時に追求。

UI/UXとブランディングを両立させることで、「他では買えない体験価値」を提供しています。

結果として、ユーザーは“便利だから買う”のではなく、“その百貨店で買いたい”という感情的価値を感じるようになり、ロイヤルティ向上につながっています。

百貨店ECの最新トレンド・取り組み

オンライン外商・ライブコマースの活用

近年の百貨店ECでは、従来の“外商”という強みをデジタル上で再現する動きが加速しています。

高額商品を取り扱う百貨店において、信頼できる販売員との関係性は購買決定に大きな影響を与えます。

これをオンライン上でも維持するために、動画配信やライブコマースを活用した「オンライン外商」が登場しました。

たとえば阪急うめだ本店では、外商担当者やバイヤーがリアルタイムで商品を紹介するライブ配信を実施し、視聴者がその場でEC購入できる仕組みを整えています。

また、富裕層向けの「会員限定ライブ」や「一対一のオンライン商談」など、パーソナル体験を重視した取り組みも拡大。

単に商品を紹介するだけでなく、スタッフの専門知識やブランド背景を語ることで、リアル店舗同様の“接客体験”を提供しています。

こうしたライブ接客は、百貨店ならではの信頼感と臨場感を兼ね備えた新たな売り方として注目されています。

以下の記事ではライブコマースに関して詳しく解説しています。

ぜひ合わせてご覧ください。

店舗×ECの顧客データ統合・CRM活用

百貨店ECの成長を支えるもう一つの柱が、「顧客データの統合とCRM活用」です。

従来、店舗・外商・ECそれぞれが独立してデータを管理していたため、顧客の全体像を把握することが難しい状況にありました。

これを解決するため、近年は「共通会員ID」や「ポイント一元化」を進め、オフラインとオンラインの購買履歴を統合する動きが広がっています。

たとえば高島屋では、アプリを通じて来店・購入・閲覧履歴を統合し、顧客ごとに最適化されたおすすめ商品や特集を表示。

阪急阪神百貨店も、CRMデータを活用してリピート促進やキャンペーン配信を自動化しています。

これにより、店舗での購買履歴をもとにECで新商品をレコメンドするなど、シームレスな顧客体験が実現。

データの一元管理は単なる効率化ではなく、“顧客理解に基づいた提案力の強化”という百貨店の本質的価値をデジタル上で再構築する取り組みといえます。

以下の記事では顧客データ管理に関して詳しく解説しています。

ぜひ合わせてご覧ください。

ブランド・セレクトショップ型ECの強化

百貨店ECの新たな潮流として注目されているのが、「ブランド・セレクトショップ型EC」の強化です。

従来の百貨店サイトは、店舗の延長として多ブランドを並列に紹介するスタイルが主流でした。

しかし近年は、ブランドごとに独立した世界観を打ち出す“マイクロサイト型”が増えています。

たとえば伊勢丹が運営する「ISETAN Mirror」では、コスメ専門のセレクトショップとしてECを展開し、ブランド横断の特集やギフト提案を行っています。

これにより、ユーザーは“百貨店の中の一つの専門店”として利用する感覚を得られ、購買意欲が高まりやすくなります。

また、カテゴリーごとにUI/UXを最適化することで、ファッション・コスメ・ギフトなど多様なユーザー層に対応。

ブランドの編集力を生かしたEC展開は、他業種との差別化を実現し、百貨店の“キュレーターとしての存在価値”をデジタル上でも発揮しています。

インバウンド・越境EC対応の加速

百貨店ECにおける最新トレンドの一つが、インバウンド需要と越境EC対応の強化です。

コロナ禍以降、訪日外国人が一時的に減少したものの、2023年以降は急回復し、再び高額消費層の購買意欲が高まっています。

これを受け、百貨店各社は自社EC上で多言語対応・多通貨決済・海外配送などを整備。

海外からも日本の百貨店ブランドを購入できる環境づくりを進めています。

たとえば三越伊勢丹は「ISETAN the Japan Store」として海外ユーザー向けのECを展開し、日本の高品質ブランドや限定商品を販売。

高島屋も中国・台湾市場を視野に、越境ECモールとの連携を強化しています。

加えて、海外SNSでのプロモーションやインフルエンサー施策も積極的に展開し、デジタル上での“日本の百貨店体験”を発信。

インバウンド回復と越境販売の両輪で、国内市場の限界を超えた成長機会を創出しています。

百貨店のECで成功した事例

三越伊勢丹

三越伊勢丹は、2023年3月期のEC売上高が前年比13.8%増の1,062億円と、百貨店業界でトップの売上を達成しました。

三越伊勢丹のEC成功の要因は、以下のとおりです。

・実店舗とECサイトを連携させたOMO戦略の推進

・スマートフォン向けECサイトの強化

・顧客データの分析と活用

三越伊勢丹は、実店舗で培った接客や品揃えをECサイトでも実現するために、OMO戦略を推進しています。また、スマートフォンの普及に合わせて、スマートフォン向けECサイトの強化を進めています。さらに、顧客データの分析と活用により、顧客のニーズに合わせた商品やサービスを提案しています。

高島屋

高島屋は、2023年3月期のEC売上高が前年比14.2%増の517億円と、百貨店業界で2位の売上を達成しました。

高島屋のEC成功の要因は、以下のとおりです。

- 品揃えの拡充

- 配送サービスの充実

- 顧客データの分析と活用

高島屋は、品揃えの拡充により、顧客のニーズを幅広くカバーしています。また、配送サービスの充実により、顧客の利便性を向上させています。さらに、顧客データの分析と活用により、顧客のニーズに合わせた商品やサービスを提案しています。

阪急阪神百貨店

阪急阪神百貨店は、2023年3月期のEC売上高が前年比12.4%増の443億円と、百貨店業界で3位の売上を達成しました。

阪急阪神百貨店のEC成功の要因は、以下のとおりです。

- オンラインショップの充実

- 実店舗との連携

- 顧客データの分析と活用

阪急阪神百貨店は、オンラインショップの充実により、商品の比較・検討を容易にしています。また、実店舗との連携により、店頭での商品の受け取りが可能となっています。さらに、顧客データの分析と活用により、顧客のニーズに合わせた商品やサービスを提案しています。

まとめ

百貨店のEC市場とは、百貨店が運営するECサイトを通じて行われる商品販売の市場を指します。2023年における百貨店のEC市場規模は、約1兆円と推定されています。これは、2022年から約10%増加した数字です。百貨店のEC市場は、コロナ禍の影響で拡大しました。外出自粛や休業要請により、実店舗での買い物が難しくなったことが背景にあります。

また、百貨店各社がECサイトの強化に取り組んだことも、市場拡大の要因となっています。百貨店は、実店舗とECサイトを連携させたOMO(Online Merges with Offline)戦略を推進しており、ECサイトの利便性や品揃えを向上させています。

百貨店のEC市場は、今後も拡大していくと考えられます。少子高齢化や人口減少に伴い、実店舗での集客が難しくなる中、ECサイトは百貨店にとって重要な販売チャネルとなっています。

また、実際にEC事業者から聞いたECサイト構築やEC運営における失敗事例を100個とECシステムの選定チェックポイントを解説/一覧化した資料が無料でダウンロードできるため、是非ご一読ください。

百貨店のEC事例に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 百貨店がECサイトを運営する際の成功ポイントは何ですか?

店舗の強みである「接客体験」と「ブランド信頼」をオンラインでも再現することが鍵です。販売員のおすすめやギフト提案をEC上で再現する「スタッフ投稿」や「オンライン接客」、ブランド横断でのギフト特集ページが購買率を高めます。

Q2. 百貨店のECサイトではどのようなシステム・機能が必要ですか?

複数ブランド・店舗・倉庫を一元管理できる基幹連携が必須です。店舗在庫のEC販売、受取・返品の店舗連携、会員統合によるポイント共通化など、OMOを実現する仕組みが重要。顧客データの統合管理とパーソナライズ施策も効果的です。

Q3. 百貨店のEC化でどのような課題が多いですか?

ブランドごとの在庫・価格管理の複雑さや、店頭販売との利益配分が課題です。また、EC専任チームの人材・運用ノウハウ不足も多く見られます。解決策として、柔軟なAPI連携が可能なEC基盤と、運用を支援するパートナー選定が欠かせません。