ECサイトの運営において、「商品はカートに入れられるのに、なぜか購入まで至らない」という課題に直面したことはありませんか。多くのEC担当者が頭を悩ませるこの現象は「カゴ落ち(カート放棄)」と呼ばれ、売上に直接的な影響を与える重要な指標です。

この記事では、数多くのEC事業者様をご支援してきた弊社の知見をもとに、カゴ落ち対策の全体像を体系的に解説します。 カゴ落ちが発生する根本的な原因の分析から、明日からでも実践できる12の具体的な対策、さらには施策の効果を正しく測定し、継続的な改善サイクルを回すための分析手法まで、網羅的にご紹介します。

本記事を最後までお読みいただくことで、自社サイトの課題を特定し、データに基づいた的確なカゴ落ち対策を実行するための具体的なアクションプランを描けるようになるでしょう。

1,000社以上の導入実績に基づき、ECサイト新規構築・リニューアルの際に事業者が必ず確認しているポイントや黒字転換期を算出できるシミュレーション、集客/CRM /デザインなどのノウハウ資料を作成しました。

無料でダウンロードできるので、ぜひ、ご活用ください

この記事の監修者

神戸大学在学中にEC事業を立ち上げ、自社ECサイトの構築から販売戦略の立案・実行、広告運用、物流手配に至るまで、EC運営の全工程をハンズオンで経験。売上を大きく伸ばしたのち、事業譲渡を実現。

大学卒業後はW2株式会社に新卒入社し、現在は、ECプラットフォーム事業とインテグレーション事業のマーケティング戦略の統括・推進を担う。一貫してEC領域に携わり、スタートアップから大手企業まで、あらゆるフェーズのEC支援に精通している。

カゴ落ちとは?ECサイトの平均率と機会損失のインパクト

カゴ落ち対策の重要性を理解するために、まずは基本的な定義と、それがビジネスに与える影響の大きさについて確認しましょう。株式会社イー・エージェンシーの調査によれば、カゴ落ちによる機会損失額は、ECサイトの売上の約2.5倍にものぼるという衝撃的なデータも報告されています。自社の現状を客観的に把握することが、効果的な施策立案の第一歩です。

カゴ落ち(カート放棄)の定義

カゴ落ち(カート放棄)とは、ECサイトを訪れたユーザーが商品をショッピングカートに入れたものの、購入手続きを完了させることなくサイトを離脱してしまう現象を指します。購入意欲が非常に高い段階での離脱であるため、EC事業者にとっては大きな機会損失となります。

【2025年最新】業界別・ECサイトの平均カゴ落ち率

カゴ落ち率は、扱う商材やターゲット顧客によって変動しますが、その平均値はどのくらいなのでしょうか。

複数の調査機関がデータを公表しており、米国の調査機関Baymard Institute社が2025年に発表した統計データ「50 Cart Abandonment Rate Statistics 2025」によると、ECサイト全体の平均カゴ落ち率は「70.22%」と報告されています。

これらのデータは、カートに商品を入れた10人のうち約7人が購入せずにサイトを離れているという事実を示しており、決して無視できない深刻な課題です。まずは自社のカゴ落ち率を算出し、これらの平均値と比較して、改善の余地がどれくらいあるのかを把握することが重要となります。

業界・カテゴリ別 平均カゴ落ち率の目安

アパレル

70〜80% (目安)

家電

60〜70% (目安)

食品

45〜55% (目安)

美容・コスメ

70〜85% (目安)

高級商材

80〜90% (家具・旅行など)

全業界平均

65% (参考)

あなたのサイトの機会損失は?計算方法を解説

カゴ落ちが売上に与えるインパクトを具体的に把握するために、機会損失額を計算してみましょう。簡単な計算式で、対策の投資対効果を考える上での重要な指標となります。

例えば、カゴ落ちしたカートの平均金額が8,000円で、1ヶ月に1,000件のカゴ落ちが発生している場合、単純計算で月間800万円もの売上機会を逃していることになります。仮にカゴ落ち対策によって離脱率が10%改善するだけでも、月間80万円の売上向上が見込めます。

カゴ落ち対策の前に知るべき10の主な原因

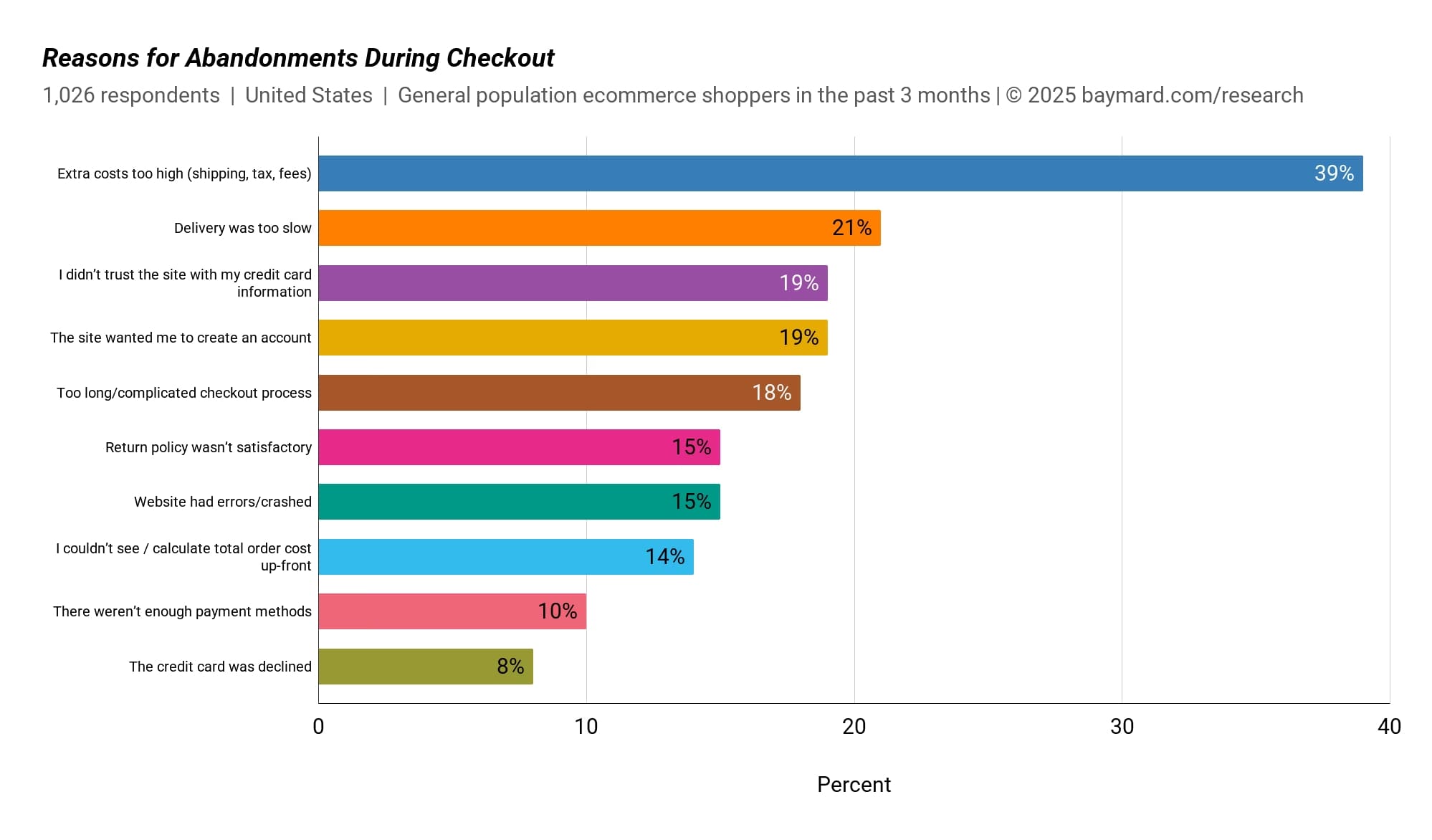

効果的な対策を打つためには、まず「なぜユーザーはカートを放棄するのか」という根本原因を理解する必要があります。Baymard Institute社の最新の調査データ「Reasons for Abandonments During Cart & Checkout(2025 data)」を基に、カゴ落ちの主な原因をランキング形式で10個紹介します。自社のサイトがどの項目に当てはまるか、チェックしながら読み進めてみてください。

1.追加費用が高い(送料・税金・手数料など)

カゴ落ちの最大の原因は、購入手続きの最終段階で判明する予期せぬ追加費用です。ユーザーは商品価格を基に購入を判断していますが、送料や手数料が加算され、想定よりも支払総額が高くなると「騙された」と感じ、購入意欲が大きく削がれます。特に「送料無料」を期待しているユーザーにとって、この追加費用は強力な離脱動機となります。

2.配送までの時間が長い

ECサイトで商品を購入するユーザーは、できるだけ早く手元に届くことを期待しています。カートに入れた後、配送予定日を確認した際に「到着が想定より遅い」と感じると、購入を断念するケースが少なくありません。特に急ぎで必要な商品や、競合サイトがより早い配送を提供している場合、配送スピードは購入の可否を左右する重要な要素です。

3.支払い情報の安全性に不安を感じた

ECサイトの信頼性は、ユーザーが個人情報やクレジットカード情報を入力する上での大前提です。サイトのデザインが古かったり、セキュリティ対策(SSL化など)に関する表示がなかったりすると、ユーザーは「このサイトは安全なのか」と不安を感じます。この不信感が、購入手続きを中断させる大きな原因となります。

4.アカウント作成を求められた

「ただ商品を購入したいだけ」のユーザーにとって、強制的なアカウント作成は大きなハードルとなります。特に初めて利用するサイトの場合、個人情報を入力してまでアカウントを作るメリットを感じにくく、より簡単に購入できる他の選択肢を探すきっかけとなってしまいます。

5.購入手続きが複雑/手間がかかる

購入完了までに何度もページを移動する必要があったり、入力項目が過剰に多かったりすると、ユーザーの購入意欲は大きく損なわれます。

特にスマートフォンのような小さな画面で操作する場合、煩雑なフローは強いストレスとなり、離脱の直接的な要因になりかねません。

6.返品・交換ポリシーに納得できなかった

実際に商品を手に取れないECサイトでは、購入後の安心感を担保する返品・交換ポリシーが非常に重要です。「サイズが合わなかったらどうしよう」「イメージと違った場合は返品できるのか」といった不安を解消できなければ、ユーザーは購入に踏み切れません。返品条件が厳しかったり、手続きが分かりにくかったりすると、購入リスクが高いと判断され、カート放棄につながります。

7.サイトの不具合(エラーやクラッシュ)

ページの読み込みエラーや反応しないボタン、画面のフリーズといった技術的な不具合は、ユーザー体験を大きく損なう要因です。

購入手続きがスムーズに進まないことは強いストレスとなり、結果的に離脱を招くだけでなく、サイト自体への信頼を失わせ、二度と訪問してもらえなくなる可能性すらあります。

8.合計金額を事前に確認できなかった

ユーザーは、自分が最終的にいくら支払うのかを常に把握したいと考えています。

カート内や購入プロセスの初期段階で、商品代金・税金・送料を含めた総額が明確に提示されない場合、ユーザーは不信感を抱きます。

支払総額が分からないまま手続きを進めることへの不安は、購入中断の直接的な要因となり、カゴ落ちにつながります。

9.支払い方法の選択肢が少なかった

ユーザーには、それぞれ使い慣れた決済手段や、ポイントを貯めている決済サービスがあります。そのため、クレジットカード決済のみなど選択肢が限られている場合、希望する方法が使えずに購入を見送ってしまう可能性があります。

ターゲット顧客のニーズに合わせて複数の決済手段を提供することは、離脱を防ぐうえで有効な対策となり得ます。

10.クレジットカードが使えなかった

入力情報に誤りがないにもかかわらず、何らかの技術的な理由でクレジットカード決済が承認されないエラーも、カゴ落ちの原因となります。ユーザーにとっては原因が分からないため、「このサイトに問題があるのではないか」と不信感を抱き、購入を中断してしまうことがあります。

決済システムの安定性を確保することは、快適で信頼性の高い購入体験を提供する上で欠かせません。

明日から実践できる12のカゴ落ち対策

カゴ落ちの原因を理解したところで、ここからは具体的な対策について解説します。多くのECプラットフォームで実装可能な普遍的なノウハウを中心に、「UI/UX改善」「決済・信頼性向上」「コミュニケーション」の3つの観点から、明日からでも実践できる12の方法を紹介します。

1.【UI/UX改善】入力フォームを最適化する(EFO)

入力の手間を減らすことは、カゴ落ち対策の基本です。入力項目を本当に必要なものだけに絞り込みましょう。さらに、郵便番号を入力すれば住所が自動で補完される機能や、全角・半角を自動で変換する機能などを導入することで、ユーザーの入力ストレスを大幅に軽減できます。多くのECシステムにはこれらの機能が標準で備わっているため、設定を確認してみましょう。

2.【UI/UX改善】ゲスト購入を許可する

アカウント作成を必須にせず、非会員のままでも商品を購入できる「ゲスト購入」の選択肢を用意することは、特に新規顧客の獲得において非常に効果的です。購入完了後に「入力した情報で会員登録しませんか?」と促すフローにすることで、利便性を損なわずに会員獲得を目指すことが可能です。

3.【UI/UX改善】購入プロセスに「進捗バー」を表示する

購入手続きが今どの段階にあり、あとどれくらいで完了するのかを視覚的に示すことは、ユーザーの心理的な負担を和らげる上で有効です。「カート > 情報入力 > 決済 > 完了」のような進捗バー(ステップ表示)を設置しましょう。ゴールまでの道のりが明確になることで、ユーザーは安心して手続きを進めることができます。

4.【UI/UX改善】Webサイトの表示速度を改善する

ページの読み込み速度は、ユーザー体験に直接影響します。Googleが提供する「PageSpeed Insights」などのツールを活用してサイトの表示速度を計測し、問題があれば画像の圧縮やサーバーの見直しなどを行いましょう。特にスマートフォンユーザーは、少しの待ち時間でもストレスを感じやすいため、モバイル環境での速度改善は必須です。

5.【決済・信頼性向上】送料や手数料を含めた支払総額を早期に明示する

予期せぬ追加費用は、カゴ落ちの最大の原因です。ユーザーが商品をカートに入れた段階、あるいは購入プロセスのなるべく早い段階で、送料や消費税を含めた最終的な支払総額を明確に表示しましょう。「あと〇〇円で送料無料」といった案内(送料無料ラインの表示)も、アップセルを促しつつ顧客満足度を高める効果的な手法です。

6.【決済・信頼性向上】多様な決済手段を用意する

クレジットカードだけでなく、PayPay・楽天ペイなどのスマホ決済、コンビニ払い、後払い、キャリア決済など、ターゲット顧客のライフスタイルに合わせた多様な決済手段を提供しましょう。特に若年層をターゲットにする場合は、クレジットカードを持っていないユーザーも多いため、決済手段の拡充は必須の対策と言えます。

7.【決済・信頼性向上】セキュリティ認証や実績でサイトの信頼性を高める

サイトのフッターや決済画面に、通信を暗号化していることを示すSSL証明書のロゴや、個人情報保護の体制を示すプライバシーマークなどを表示しましょう。こうした第三者機関による認証マークは、ユーザーに対して「このサイトは安全である」という客観的な証拠を示し、安心して個人情報を入力してもらうための強力な後押しとなります。

8.【決済・信頼性向上】3Dセキュア2.0で不正対策とUXを両立する

クレジットカード決済のセキュリティを強化する3Dセキュアは重要ですが、従来のバージョンは認証の手間から離脱を招く一因でした。最新の「3Dセキュア2.0」は、取引情報からリスクを判定し、高リスクと判断された場合にのみ追加認証を求めるため、安全性を確保しつつユーザーの負担を最小限に抑えることが可能です。

9.【コミュニケーション編】離脱防止ポップアップを効果的に活用する

ユーザーがブラウザを閉じようとしたり、ページから離れようとしたりする動きを検知し、「今だけ使える10%OFFクーポン」といったインセンティブをポップアップで表示する手法です。離脱寸前のユーザーを引き留め、購入を後押しする効果が期待できます。ただし、表示が過剰になると逆効果なため、表示頻度や対象ユーザーを適切に制御することが成功の鍵です。

10.【コミュニケーション編】カゴ落ちメールを自動配信する

カートに商品を残したまま離脱したユーザーに対し、一定時間後にリマインドのメールを自動で送る施策は非常に効果的です。タイミングとしては、離脱から1時間後、24時間後、3日後など、段階的に複数回送るシナリオが一般的です。件名にユーザーの名前や商品名を入れたり、限定クーポンを添付したりすることで、再訪と購入を強力に促します。

以下の記事ではカゴ落ち対策メールについて詳しく解説しているので、この機会にぜひご覧ください。

11.【コミュニケーション編】SMSを活用して確実にアプローチする

メールが埋もれがちな現代において、到達率と開封率が高いSMS(ショートメッセージサービス)は強力なアプローチ手段です。特に、タイムセールのリマインドやクーポンの有効期限通知など、緊急性の高い情報を伝える際に効果を発揮します。この施策を実行するためには、SMS配信サービスと自社のECシステムを連携させる必要があります。

12.【コミュニケーション編】返品・交換ポリシーを分かりやすく明記する

「もしサイズが合わなかったら」「イメージと違ったら」といった購入後の不安は、特にアパレルや高額商品において大きな購入障壁となります。FAQページや商品詳細ページ、フッターなど、サイト内の分かりやすい複数の場所に、返品・交換の条件や手順を明確に記載しましょう。これにより、ユーザーは安心して購入に踏み切ることができます。

カゴ落ち対策の効果測定と改善サイクルの作り方

さまざまな対策を実行しても、その効果を測定し、改善し続けなければ成果は最大化されません。「やりっぱなし」にせず、データに基づいたPDCAサイクルを回す「仕組み」を作ることが、カゴ落ち対策を成功させる上で最も重要です。

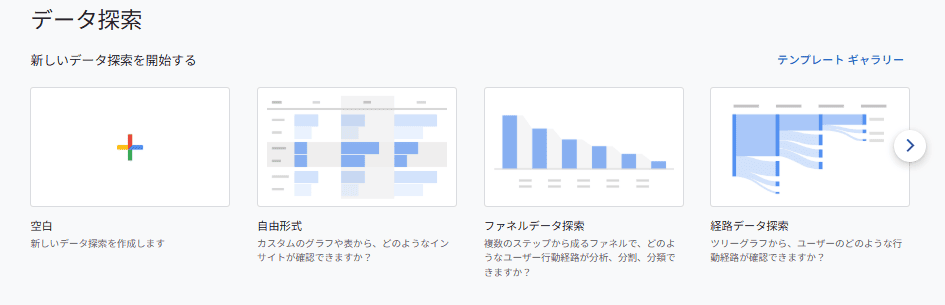

Google Analytics 4(GA4)で離脱ポイントを特定する

まずは、どこでユーザーが離脱しているのかを正確に把握しましょう。Google Analytics 4(GA4)の「ファネルデータ探索」機能を使えば、「商品閲覧→カート追加→購入手続き開始→購入完了」といった一連のステップを定義し、各ステップ間の離脱率を視覚的に分析できます。最も離脱率が高いステップが、最優先で改善すべきボトルネックです。

A/Bテストで効果的な改善策を見つける

改善施策を実施する際は、必ずA/Bテストを行いましょう。例えば、「購入ボタンの文言を『購入する』から『カートに入れる』に変える」といった仮説を立て、従来のパターン(A)と新しいパターン(B)をユーザーにランダムで表示します。そして、どちらの購入率が高かったかをデータで比較検証することで、感覚ではなく事実に基づいた最適な改善策を見つけ出すことができます。

プロセスごとのKPIを設定する

カゴ落ち対策の最終的なゴールは売上向上ですが、そこに至るまでの中間指標(KPI)を設定することが重要です。最終的な「購入完了率(CVR)」だけでなく、「カート追加率」「チェックアウト到達率」といったプロセスごとのKPIを追跡しましょう。これにより、例えば「カートには入るが決済画面に進まない」といった、より具体的な課題が明らかになり、的確な次のアクションを計画できます。

まとめ|カゴ落ち対策は分析から改善の仕組み化が成功の鍵

本記事では、カゴ落ちの基本的な知識から10の主な原因、そして明日から実践できる12の具体的な対策までを網羅的に解説しました。

重要なのは、これらの施策を一度きりで終わらせるのではなく、「分析→仮説→実行→検証」という改善サイクルを継続的に回し、「仕組み化」することです。顧客の行動や市場環境は常に変化するため、データに基づいた改善を続けることがECサイトの成長に不可欠といえます。

しかし、UI/UXの改善、多様な決済手段の導入、CRMと連携したリマインド施策、そして高度なデータ分析まで、これらすべてを個別のツールで実現し、連携させるのは多大なコストと手間がかかります。

弊社のECプラットフォーム「W2 Repeat」は、本記事で紹介したカゴ落ち対策の多くを標準機能として搭載し、ECサイトの構築から運営、分析、改善までをワンストップで実現するAll-in-Oneソリューションです。専門のカスタマーサクセスチームが、データ分析から施策の実行まで、お客様の改善サイクルを強力に伴走支援します。

カゴ落ち対策を本格的に進めたい、あるいは散在したツールを統合して効率的な運用を実現したいとお考えの方は、ぜひ一度、下記のリンクからサービス資料をダウンロードしてみてください。

カゴ落ち対策に関するよくある質問(FAQ)

カゴ落ち対策を進める上で、多くのEC担当者が抱く疑問にQ&A形式で回答します。

Q. カゴ落ちメールは何回送るのが効果的ですか?

A.一般的には、離脱後1時間、24時間、3〜7日後の3回が基本パターンとされています。1回目はシンプルなリマインド、2回目は軽いインセンティブ(クーポンなど)、3回目は最終案内といった形で内容に変化をつけるのが効果的です。ただし、商材や顧客層によって最適な頻度は異なるため、配信停止率などを見ながら調整することが重要です。

より詳しい配信タイミングの考え方や、すぐに使えるメールの例文については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

▼あわせて読みたい 【メールの例文付き!】カゴ落ち対策メールの効果的なタイミングとポイントを完全解説

Q. どこから手をつけるべきか優先順位が分かりません。

A. まずはGA4などの分析ツールで、最も離脱率が高いステップを特定することから始めましょう。多くの場合、決済情報入力ページがボトルネックになっています。その上で、EFO(入力フォーム最適化)やゲスト購入の許可など、少ない工数で大きな効果が見込める施策から着手するのがおすすめです。