近年、多くの企業で「株主優待の電子化」への関心が高まっています。

従来の紙媒体の優待券をデジタルに移行することで、コスト削減や業務効率化が期待できる一方、「何から手をつければよいのか分からない」「セキュリティは万全か」「スマートフォンを持たない高齢の株主はどうするのか」といった課題や不安を感じている担当者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、そのようなお悩みを持つ経営企画、IR、総務部門の担当者様に向けて、株主優待を電子化するメリット・デメリットから、具体的な導入方法と費用、さらには他社の成功事例まで、意思決定に必要な情報を網羅的に解説します。

1,000社以上の導入実績に基づき、ECサイト新規構築・リニューアルの際に事業者が必ず確認しているポイントや黒字転換期を算出できるシミュレーション、集客/CRM /デザインなどのノウハウ資料を作成しました。

無料でダウンロードできるので、ぜひ、ご活用ください

この記事の監修者

神戸大学在学中にEC事業を立ち上げ、自社ECサイトの構築から販売戦略の立案・実行、広告運用、物流手配に至るまで、EC運営の全工程をハンズオンで経験。売上を大きく伸ばしたのち、事業譲渡を実現。

大学卒業後はW2株式会社に新卒入社し、現在は、ECプラットフォーム事業とインテグレーション事業のマーケティング戦略の統括・推進を担う。一貫してEC領域に携わり、スタートアップから大手企業まで、あらゆるフェーズのEC支援に精通している。

株主優待の電子化とは?

株主優待の電子化とは、従来主流であった紙媒体の優待券や商品券などを、スマートフォンやPC上で利用できる電子クーポンやデジタルギフトに置き換える取り組みを指します。

これは単なるペーパーレス化に留まらず、企業と株主の双方に大きな利便性をもたらす重要な経営戦略の一環として注目されています。

デジタル技術の進化によって、多くの人がスマートフォンで情報を管理し、サービスを利用することが当たり前になりました。

また、環境問題への意識の高まりから、紙資源の削減に繋がるペーパーレス化は、企業の社会的責任(ESG/SDGs)を果たす上で重要な取り組みと見なされています。

さらに、経済の不透明感の中で、企業は常にコスト削減と業務効率化を追求しており、紙の優待券の発行・発送・管理にかかる物理的なコストと人的リソースの最適化が急務となっています。

また、新NISAの開始による個人投資家層の拡大も、多様化する株主のライフスタイルやニーズに対応する必要性を高めており、これらの複合的な要因が株主優待の電子化を加速させています。

紙媒体との違い

株主優待の電子化は、従来の紙媒体と比べて、どの面で違いが生じるのか解説します。

| 比較項目 | 紙媒体の優待券 | 電子優待 |

|---|---|---|

| 配布方法・スピード | 郵送(時間差あり) | 即時付与(Web/アプリ) |

| 管理方法・リスク | 紛失・破損・盗難のリスクが高い | スマホで一元管理(紛失リスク低) |

| 利用方法・利便性 | 現物の持参が必須 | スマホ提示で利用可能 |

| コスト(企業側) | 印刷・郵送などの物理的コスト | システム費用(物理コストは削減) |

| セキュリティ | 偽造・不正利用のリスクが高い | システム管理で不正を防止 |

配布の面では、紙の優待券は郵送に時間がかかりますが、電子優待は専用サイトやアプリを通じて即時に受け取りが完了します。株主は発送を待つ必要がありません。

管理の面では、紙の優待券は紛失や破損のリスクが伴いますが、電子優待はスマートフォンで一元管理できるため、そうした心配が大幅に軽減されます。有効期限の確認も容易になり、使い忘れを防ぐ効果も期待できます。

利用の場面においても、紙の優待券は常に持ち歩く必要がありますが、電子優待はQRコードやクーポン画面を提示するだけで利用が完結するため、株主の利便性は大きく向上します。

コスト面では、紙の優待券にかかる印刷費、郵送費、封入作業の人件費といった物理的なコストを大幅に削減可能です。

セキュリティ面においても、電子優待は偽造や不正利用を防ぐ技術を組み込みやすく、企業と株主の双方にとって安全性が高まります。

株主優待を電子化するメリット【企業・株主別】

株主優待の電子化は、導入する企業と、それを利用する株主の双方に多岐にわたるメリットをもたらします。

ここでは、それぞれの立場から得られる具体的なメリットを詳しく見ていきましょう。

企業側の5つのメリット

企業が株主優待の電子化を推進することで、経営上の様々な恩恵を受けることができます。以下5つのメリットを順に解説します。

- コスト削減と効率化

- 不正利用・転売の防止

- 株主データのマーケティング活用

- ESG/SDGsへの貢献と対外評価の向上

- 投資家層の拡大への寄与

1. コスト削減と効率化

電子化がもたらす最も直接的なメリットは、コストの大幅な削減です。

紙の優待券を発行する場合、用紙代、印刷費、株主への郵送費、封入作業にかかる人件費など、多くの直接的・間接的コストが発生します。

電子化することで、これらの物理的なコストを根本からなくします。

また、紙の在庫管理や、紛失・汚損に伴う再発行対応といった煩雑な業務もなくなり、担当部門の業務効率は飛躍的に向上し、人的ミスの削減にも繋がります。

株主数が増加した場合でも、運用コストの増加を抑制しやすくなるため、長期的な視点でのコスト管理に大きく貢献します。

2. 不正利用・転売の防止

紙の優待券は偽造やコピー、使用済みにも関わらず転売されるといった不正利用のリスクが常に付きまといます。

デジタルデータとして管理される優待は、システムで使用状況をリアルタイムに把握でき、一度使用されたクーポンは即時に無効化されるため、二重使用を防ぐことが可能です。

さらに、株主個人に紐づいたアカウントで管理することで、本人以外の不正利用を困難にし、金券ショップなどでの不適切な転売を抑制する効果も期待できます。

3. 株主データのマーケティング活用

株主優待の電子化は、これまで接点が限定的だった株主との新たなコミュニケーションチャネルとしても機能します。

電子化システムの利用登録時にメールアドレスや簡単な属性情報を取得することで、企業は貴重な株主データベースを構築できます。このデータを活用すれば、優待の利用状況分析はもちろん、特定の株主セグメントに向けた新商品のお知らせや限定イベントの案内、アンケートの実施など、個別最適化されたマーケティング施策を展開できます。

4. ESG/SDGsへの貢献と対外評価の向上

ペーパーレス化は、企業の環境問題への取り組みを内外に示す有効な手段です。株主優待の電子化は、紙資源の使用量削減はもちろん、印刷や輸送に伴うCO2排出量の削減にも繋がります。これは、近年投資家が重要視するESG(環境・社会・ガバナンス)経営への具体的な貢献策として、高く評価されます。

実際に、ある調査では株主の7割以上がデジタルギフトを環境に配慮した選択肢と認識しているというデータもあり、企業のサステナビリティ活動をアピールできる機会となります。

5. 投資家層の拡大

利便性の高い株主優待は、株式投資の魅力を高める重要な要素です。

特に、スマートフォンでの生活が中心となっている若年層やデジタルネイティブ世代にとって、アプリやWebで完結する電子優待は非常に魅力的です。

新NISAの開始を機に投資を始めた新たな個人投資家層に対しても、先進的で使いやすい優待制度は強力なアピールポイントとなります。

株主側の4つのメリット

続いて、株主側の、優待の電子化のメリットを4つ紹介します。

1. スマートフォン一つで管理可能

電子化された優待は、すべてスマートフォンの中で管理が完結します。財布の中に何枚も紙の優待券を入れておく必要はなく、外出先で「優待券を家に忘れた」と後悔することもありません。専用アプリやWebサイトにアクセスすれば、いつでも自分の保有する優待を確認し、QRコードやクーポン画面を提示するだけでスマートに利用できます。

2. 紛失・盗難リスクの低減

従来の紙の優待券における最大の悩みの一つが、紛失や盗難のリスクでした。

一度失くしてしまうと再発行が難しいケースも多く、株主は権利を失うことになりますが、電子優待なら紛失の心配も不要です。

また、有効期限が近づくと通知が届く機能などもあり、うっかり期限切れで使えなくなる「失効」のリスクも防ぎやすくなります。

3. 優待の即時利用

権利が確定してから優待が郵送で届くまでには、数週間かかるのが一般的でしたが電子優待の場合、権利確定後、企業の定めるタイミングでアプリやWebサイト上に即時付与されるため、株主はすぐに優待を利用開始できます。

旅行や特別な食事の計画など、使いたいタイミングに合わせて迅速に利用できる点は、大きな魅力と言えるでしょう。

4. 利用可能な選択肢の拡大と地域格差の解消

電子化は、優待内容の多様化も促進します。

例えば、複数の商品やサービスから好きなものを選べる「選択式ギフト」や、Amazonギフト券のような汎用性の高い「デジタルギフト」への交換が可能になります。

また、自社の店舗が近くにない地方在住の株主にとって、紙の優待券は利用機会が限られるという不公平感がありましたが、全国どこでも利用できるデジタルギフトや、自社ECサイトで使えるクーポンを提供することで、こうした地域格差を解消し、すべての株主の満足度を高めることができます。

株主優待電子化の3つの課題と対策

株主優待の電子化は多くのメリットをもたらしますが、導入を成功させるためには、事前に把握しておくべき課題も存在します。

これらの課題への対策を怠ると、予期せぬシステムトラブルや株主からのクレームに繋がり、かえって企業イメージを損なうことにもなりかねません。

ここでは、担当者が直面しがちな3つの主要な課題と、その具体的な対策について解説します。

システム障害・エラーの可能性

電子優待はデジタルシステムに依存するため、サーバーダウンやネットワークの不具合といったシステム障害が発生すると、株主が優待を利用できなくなるリスクがあります。

このリスクを低減するためには、障害発生を前提としたシステム設計が不可欠です。対策として、24時間365日のサーバー監視体制を整え、異常を早期に検知し対処できる仕組みが必要です。

万が一のトラブルに備え、サポート窓口の連絡先を明記しておくなど、株主が安心して利用できる環境を整える必要があります。

高齢株主などデジタルに不慣れな層への配慮

企業の株主構成によっては、年配の株主が多数を占める場合があります。スマートフォンやPCの操作に不慣れな方々にとって、電子化は利便性の向上どころか、かえって利用のハードルを上げてしまう可能性があります。

最も有効な対策は、電子優待と並行して、希望者には従来の紙媒体の優待券も提供する「選択制」を導入することです。

また、電子優待の利用方法を分かりやすく図解したガイドブックの送付や、電話で操作方法を案内する専用のコールセンターを設置することも効果的です。

セキュリティと個人情報保護のリスク

電子化システムは、株主の氏名や住所、メールアドレスといった個人情報を取り扱います。そのため、外部からのサイバー攻撃による情報漏洩や、アカウントの乗っ取りによる優待の不正利用といったセキュリティリスクには、万全の対策を講じなければなりません。

プラットフォームを選定する際には、提供会社がプライバシーマーク(Pマーク)やISMS(ISO/IEC 27001)といった第三者機関によるセキュリティ認証を取得しているかどうか、必ず確認しましょう。

例えば、ECサイト構築プラットフォームを提供するW2では、これらのセキュリティ基準を満たし、企業の重要な情報を守るための堅牢なシステムを提供しています。

【方式比較】株主優待電子化の代表的な4つの実現方法

株主優待の電子化を具体的に進めるにあたり、どのような方法で実現するかを選ぶことは非常に重要です。提供する優待の内容、企業の業態、株主層、そしてかけられるコストによって最適な方式は異なります。

ここでは、代表的な4つの電子化方式を取り上げ、それぞれの仕組みやメリット・デメリットを比較、解説します。

1. 会員サイト・自社アプリ連携方式

企業が運営する既存のECサイトや会員向けサイト、または自社アプリ内で株主優待を付与・管理する方式です。

株主は専用のマイページにログインし、そこで電子クーポンを受け取ったり、割引を適用したりします。この方式の最大のメリットは、株主を自社のプラットフォームに誘導できる点です。

優待の利用をきっかけにECサイトでの買い物を促したり、アプリを日常的に利用してもらったりすることで、顧客エンゲージメントを高め、LTV(顧客生涯価値)の向上に繋げることが可能です。

また、株主の属性情報と優待の利用データを組み合わせることで、よりパーソナライズされたマーケティング施策を展開しやすくなります。

ECプラットフォームを提供するW2のような、外部システムとの柔軟な連携を得意とするソリューションを活用することで、既存のEC/CRMシステムと株主情報をスムーズに連携させ、この方式を効率的に実現することができます。

2. 電子クーポン・QRコード方式

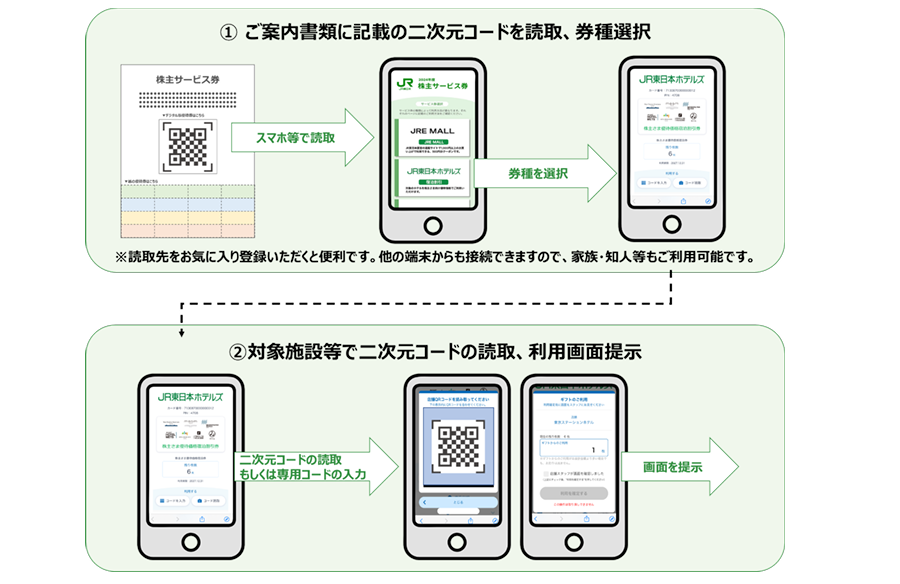

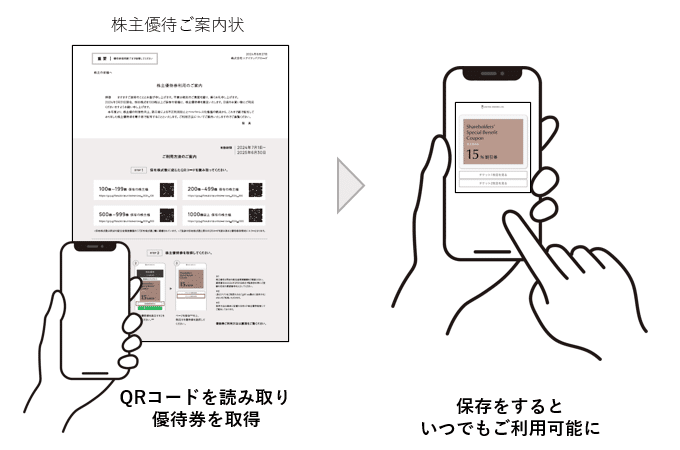

この方式は、株主が受け取った通知書類に記載されたQRコードをスマートフォンで読み取るか、専用サイトにログインすることで電子クーポンを取得する仕組みです。

店舗での利用時には、スマートフォンの画面に表示されたバーコードやQRコードを提示し、店員がPOSレジで読み取って割引を適用します。

導入が比較的容易であり、株主にとっても直感的に利用しやすい点がメリットです。

特に、全国に多数の店舗を展開する外食チェーンや小売業など、実店舗での利用がメインとなる企業に向いています。

3. デジタルギフト方式

これは、自社の商品やサービスに限定せず、Amazonギフト券や各種電子マネー、ポイントなど、汎用性の高い特典と交換できるコードを株主に発行する方式です。

株主は受け取ったコードを使って、提携先の豊富なラインナップから自分の好きな商品やサービスを選ぶことができます。

この方式は、自社に実店舗やECサイトがない企業や、提供できる商品・サービスが限られている企業にとって非常に有効です。

また、店舗が近くにない地方在住の株主にも公平に価値を提供できるため、地域格差の問題を解決し、株主全体の満足度を高める効果があります。

株主自身が好きなものを選べるため、優待の利用率向上も期待できます。

4. 交通系IC・電子マネーチャージ方式

この方式は、優待額をSuicaやPASMOといった交通系ICカード、または各種電子マネーの残高として直接チャージする形で付与する方法です。

株主にとっては、普段利用している電子マネーにチャージされるため、利用シーンが非常に広く、利便性が極めて高い点が大きなメリットです。

コンビニやスーパーなど、全国の加盟店で利用できるため、優待の使い道に困ることがありません。

失敗しないための株主優待電子化の進め方

株主優待の電子化を成功に導くためには、思いつきで進めるのではなく、計画的なアプローチが不可欠です。

「何から手をつければよいかわからない」という担当者のために、ここでは導入のステップを解説します。

1. 目的・KPI設定

まず最初に、「なぜ電子化を行うのか」という目的を明確に定義します。

例えば、「郵送・印刷コストを年間30%削減する」「株主の優待利用率を20%向上させる」「若年層株主の比率を5%増やす」といった、具体的で測定可能な目的を設定します。

この目的が、後の方式選定やベンダー選びの判断基準となり、目的の達成度を測るためのKPI(重要業績評価指標)を具体的に定めます。

2. 要件定義・方式選定

次に、設定した目的に基づき、システムの具体的な要件を定義します。

どのような優待内容にするか、株主の本人認証はどのように行うか、セキュリティレベルはどの程度必要か、といった項目を詳細に洗い出します。

そして、前の章で解説した4つの方式(会員サイト連携、電子クーポン、デジタルギフトなど)の中から、自社の業態や株主層、そして定義した要件に最も合致する方法を選定します。

3. ベンダー選定

要件定義と方式が決まったら、それを実現できる外部のサービス提供会社(ベンダー)を選定します。

複数のベンダーから提案を受け、機能、コスト、セキュリティ体制、サポート体制などを多角的に比較検討します。

| チェック項目 | 確認のポイント |

|---|---|

| 1. 機能要件の充足度 | 自社が求める必須機能(認証方法、優待種別など)を、追加開発なしの標準機能でカバーできているか。 |

| 2. セキュリティ体制(第三者認証) | ISMS(ISO 27001)やプライバシーマークなど、信頼できる第三者機関のセキュリティ認証を取得しているか。 |

| 3. 不正利用対策の具体性 | ワンタイムQRコード、二段階認証、利用ログ監視、IPアドレス制限など、具体的な不正利用防止機能が実装されているか。 |

| 4. システム連携の実績と柔軟性 | 既存の株主名簿管理システム、ECサイト、CRMとの連携実績は豊富か。柔軟なAPI連携が可能か。 |

| 5. 導入実績の豊富さ | 自社と同業界、または同等規模の企業への導入実績があるか。具体的な成功事例を提示できるか。 |

| 6. 料金体系の明確さ | 初期費用、月額費用、従量課金の内訳が明確か。将来の株主数増加を見越したコストシミュレーションは容易か。 |

| 7. サポート体制の手厚さ | 要件定義から導入、稼働後の改善提案まで、専門知識を持つ専任担当者による伴走サポートが提供されるか。 |

| 8. 大規模対応・安定性 | 数万〜数十万単位の株主への一斉配布や、権利確定直後のアクセス集中に耐えうるインフラと実績があるか。 |

| 9. カスタマイズ・拡張性 | 将来の優待制度の変更や、新たな機能追加(例:アンケート機能)に対して、柔軟かつ迅速に対応できるか。 |

| 10. 株主向けサポートの有無 | システム操作に関する株主からの問い合わせに対応するヘルプデスクや、充実したFAQサイトを提供しているか。 |

4. 導入・システム連携

選定したベンダーと契約し、システムの本格的な導入プロジェクトを開始します。

既存の株主名簿管理システムや、自社のECサイト、CRMシステムなどとのデータ連携は、このフェーズの重要なタスクです。

株主が利用するログインページや優待申請フォームの構築、電子クーポンの発行機能などを実装していきます。

5. 運用・効果測定

システムが稼働した後は、安定した運用体制を確立することが重要です。

株主からの問い合わせに対応する窓口の設置や、トラブル発生時のエスカレーションフローを整備しましょう。

そして、ステップ1で設定したKPIに基づき、定期的に効果測定を行います。

削減できたコスト、株主の利用率や満足度アンケートの結果などを分析し、課題が見つかれば改善策を講じる、というPDCAサイクルを回していきます。

株主優待電子化の初期費用は?

電子化にかかる費用は、主に「初期費用」と「月額費用(ランニングコスト)」に分けられます。

初期費用には、システムの初期設定費、既存システムとの連携開発費、株主データの移行費などが含まれます。

月額費用には、システムの利用料(株主数や機能に応じて変動)、サーバー維持管理費、サポート費用などがあります。

社内の稟議を通すためには、これらのコストに対する費用対効果(ROI)を定量的に示すことが極めて重要です。

ROIは、電子化によって削減できるコストが、導入にかかるコストを上回るかどうかで判断します。

ROIの簡易計算式:(年間コスト削減額)−(電子化の年間総コスト)>0

ここでいう「年間コスト削減額」には、紙の優待券にかかっていた用紙代、印刷代、郵送費、封入作業の人件費などが含まれます。

例えば、株主一人あたりの年間コストが234円(印刷費100円+封筒代50円+郵送費84円)で、株主が1万人いる場合、直接費用だけでも年間約234万円の削減が見込めます。

これに人件費の削減などを加味すれば、電子化の投資対効果をより明確に示すことができます。

【業界・目的別】株主優待の電子化 最新成功事例3選

株主優待の電子化は、すでに多くの企業で導入が進んでいます。

ここでは、業界や目的が異なる3つの企業の最新事例を紹介します。

1. くら寿司|QRコード化で業務効率と利便性を両立

大手回転寿司チェーンのくら寿司は、2022年から株主優待の電子化をスタートさせました。

株主は送られてくる通知書に記載されたQRコードをスマートフォンで読み取ることで、電子優待券を取得します。

この取り組みにより、同社は優待券の印刷・発送コストの削減と業務効率化を実現しています。

さらに、その効率化によって生まれた原資を株主に還元する形で、優待金額を2,500円分上乗せするという施策も行い、株主からの高い評価を得ています。

スマートフォンを持たない株主には、従来通りの紙の優待券も選択可能とするなど、株主層への丁寧な配慮も特徴です。

2. JR東日本|電子チケット化で不正転売を防止

JR東日本は、割引券などの株主サービスをデジタル形式へ移行し、電子チケットとして提供しています。

この電子化の大きな目的の一つが、高額で転売されるなどの不正利用を防止することでした。

株主本人に紐づいた形で電子チケットを発行することで、不正な二次流通を抑制しています。

また、シニア層の株主が多いことを考慮し、駅の窓口に設置した専用端末で係員が利用手続きを代理で行うサービスを提供するなど、デジタルに不慣れな利用者への手厚いサポート体制を構築している点も、高く評価されています。

3. ユナイテッドアローズ|アプリ連携で顧客エンゲージメントを深化

画像参照元:株式会社ユナイテッドアローズ IR note

セレクトショップ大手のユナイテッドアローズは、2024年7月から紙の優待券を廃止し、完全電子化へ移行しました。株主は案内状のQRコードから電子優待券を受け取り、実店舗および公式通販サイトで利用できます。

特に、自社の公式アプリと連携させ、アプリ内で優待券を管理・利用できるようにしたことで、株主とのデジタル上での継続的な接点を確保しました。

株主優待の電子化ならW2にご相談ください

株主優待の電子化を検討する際、「高度なセキュリティ要件をクリアできるか」「数万、数十万という大規模な株主数にシステムが耐えられるか」「既存のECサイトや顧客管理システムと連携できるか」といった専門的な課題に直面します。

これらの課題を解決し、安全かつ効果的に電子優待を実現するには、実績豊富で拡張性の高いプラットフォームの活用が有効な選択肢となります。

W2のECプラットフォームは、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証を取得し、企業の重要な情報を守るための堅牢なセキュリティ体制を構築しています。

また、平均売上354%成長という多くの大手企業のECサイトを支えてきた実績があり、大規模なアクセスが集中する優待発行時にも安定稼働するインフラと運用ノウハウを提供します。

単に電子優待を発行するだけでなく、それを企業のマーケティング活動に直結させることも可能です。

優待の利用状況に応じて次のアクションを促すなど、株主とのエンゲージメントを深め、LTV(顧客生涯価値)を最大化する「攻めのIR・マーケティング」を実現します。

まとめ|株主優待の電子化を成功させ、企業価値向上へ

本記事では、株主優待の電子化について、そのメリットや課題、具体的な導入方法から費用、成功事例までを網羅的に解説しました。

この記事の要点をまとめると、以下の3点になります。

- 電子化はコスト削減と株主満足度向上を両立させる強力な一手である。

- 成功の鍵は、自社に合った方式を選び、セキュリティと高齢株主への対策を徹底することにある。

- 専門的なノウハウを持つベンダーを活用することで、導入のハードルは大きく下げられる。

株主優待の電子化は、もはや単なるコスト削減策ではありません。株主とのエンゲージメントを深め、新たなマーケティング機会を創出し、企業のブランド価値を高めるための戦略的な投資です。

より具体的な導入計画や費用についてのご相談、自社の課題に合ったソリューションにご興味がございましたら、お気軽にW2までご相談ください。

株主優待電子化に関するFAQ(よくある質問)

Q1. セキュリティ面で特に注意すべき点は何ですか?

株主の個人情報という機密性の高いデータを取り扱うため、高度なセキュリティ設計が不可欠です。

具体的には、通信の暗号化(SSL/TLS)、二段階認証による不正ログイン防止、システムのアクセス権限の厳格な管理などが求められます。

また、紙の優待券で問題となりがちだった偽造や転売を防ぐため、一度使用したクーポンを即時無効化する仕組みや、ワンタイムQRコードのような技術の導入も重要です。

外部サービスを選ぶ際は、提供会社がプライバシーマークやISO27001(ISMS)などの第三者認証を取得しているかを確認することが、信頼性を判断する上での一つの基準となります。

Q2. スマートフォンに不慣れな高齢株主への対応策はありますか?

デジタルに不慣れな株主を取り残さないための配慮は、電子化を成功させる上で非常に重要です。

対策として、電子優待への完全移行を急がず、希望者には従来の紙の優待券も提供する「選択制」を導入することが有効です。

また、操作方法を分かりやすく図解したガイドの送付や、電話で丁寧に案内する専用のコールセンターを設置することも株主の不安を和らげます。

さらに、JR東日本の事例のように、店舗や窓口に専用端末を置き、スタッフが代理で操作を行うといったオフラインでのサポート体制を構築することも、検討すべき選択肢の一つです。

Q3. 株主優待の電子化で、どれくらいのコストを削減できますか?

削減できるコストは株主数や優待内容によって大きく異なりますが、主に紙の優待券にかかっていた「印刷費」「用紙代」「郵送費」「封入作業の人件費」などが削減対象となります。

例えば、株主一人あたりの年間コストが200円〜300円程度と仮定した場合、株主数が1万人いれば年間200万〜300万円の直接コスト削減が見込めます。

これに加えて、在庫管理や再発行対応などの間接的な人件費の削減、不正利用による損失の回避といった効果も期待できます。

初期費用やシステム利用料は発生しますが、長期的に見ればトータルコストを大幅に抑制できるケースがほとんどです。

W2 Unifiedは、商材ジャンルを問わず多様な商品の販売に対応した中大規模事業者向けのECプラットフォームです。実店舗とECの在庫・顧客情報のリアルタイム連携や、消費者向け・法人向けが混在するEC運営も一元管理できます。

さらに、柔軟なカスタマイズ性により、事業戦略や運用フローに合わせた理想的なECサイト構築を実現します。