医薬品をECサイト上で販売していきたい事業者は多いのではないでしょうか。

しかし、医薬品をインターネット上で取り扱うのは法律でルールが決まっており、ECサイトで販売するのは難しいと思い込んでいる事業者が多いと思います。

本記事では、医薬品EC事業に興味がある事業者向けに医薬品ECの特徴や市場の動向を解説します。また、医薬品を取り扱う際の法律や注意点、販売力のある医薬品ECサイトを構築するためのポイントも詳しくまとめました。

ぜひ医薬品EC事業の構築や改善にお役立てください。

1,000社以上の導入実績に基づき、ECサイト新規構築・リニューアルの際に事業者が必ず確認しているポイントや黒字転換期を算出できるシミュレーション、集客/CRM /デザインなどのノウハウ資料を作成しました。

無料でダウンロードできるので、ぜひ、ご活用ください

この記事の監修者

神戸大学在学中にEC事業を立ち上げ、自社ECサイトの構築から販売戦略の立案・実行、広告運用、物流手配に至るまで、EC運営の全工程をハンズオンで経験。売上を大きく伸ばしたのち、事業譲渡を実現。

大学卒業後はW2株式会社に新卒入社し、現在は、ECプラットフォーム事業とインテグレーション事業のマーケティング戦略の統括・推進を担う。一貫してEC領域に携わり、スタートアップから大手企業まで、あらゆるフェーズのEC支援に精通している。

医薬品ECの市場規模

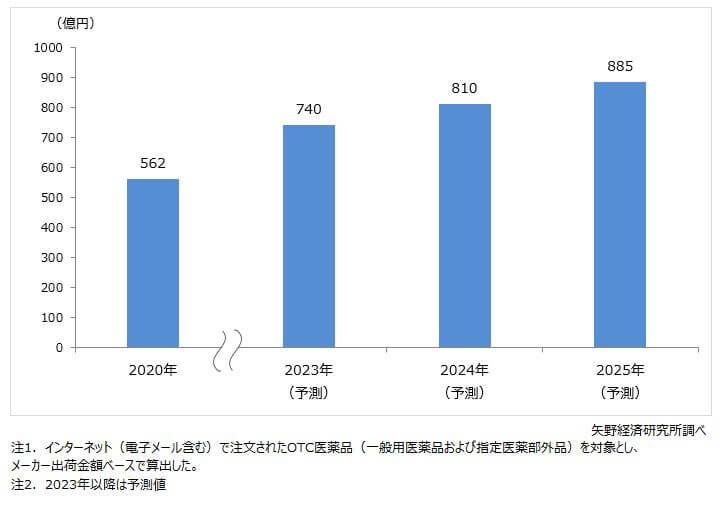

医薬品EC市場の規模は、2020年以降、緩やかに右肩上がりに成長しています。矢野経済研究所の調査レポートによると、医薬品EC市場規模は2020年に562億円、2025年には885億円へと拡大されると予想されています。これは、約15.7%増となります。

2020年から2025年までのCAGR(年平均成長率)が9.5%で成長すると予想しています。国内OTC医薬品市場全体が微増から横ばい傾向で推移し、2025年も約8千億円規模の見込みの中で、OTC医薬品のEC市場は今後も成長する販売チャネルであるといえるでしょう。

さらに、遠隔地からでも商品を入手できる利点があり、需要が高まっています。OTC医薬品EC市場の拡大に伴い、新規参入企業も増加し競争が激しくなると予想されます。

OTC医薬品のEC市場規模(BtoC)は、今後順調に成長を続ける見込みです。DtoC(Direct to Consumer、メーカー直販サイト)を含めたEC市場全体の拡大や、宅配ロッカーなど商品受け取り方法の多様化、ユーザー(患者)へのチャット相談サービスなどによる利便性の向上も市場拡大の背景にあると考えています。

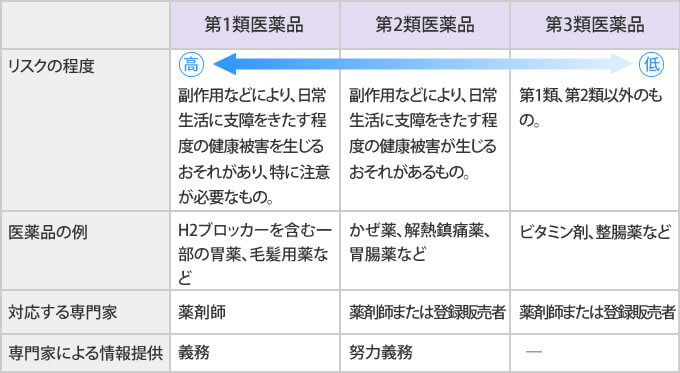

一般医薬品の3つの区分

薬も適切な量を服用しないと「効果・効能」が発揮されません。また、病気やけがの具合に適した薬を選んでいるか、一日に何回、どのように飲むのか、ほかに使っている薬との相性はどうかなど、様々なことを考慮して使わないといけません。

誤った使い方をすれば、薬の効果を十分に発揮できないことや、万が一の場合、副作用を起こすことがあります。

副作用には、眠気やのどの渇きといったものから、急性アレルギー反応による激しいじんましんや腹痛、嘔吐、あるいは肝機能障害のような、生命にかかわる重い症状まで様々あります。

そのため、医薬品の安全性や有効性、品質を確保するとともに私たちが安全かつ適切に医薬品を利用できるようにするため、薬機法という法律によって、医薬品の開発から製造、流通、使用に至るまで厳しい規制が設けられています。

私たちが医薬品を購入する際も安全・適切に利用できるように薬機法に基づいて販売ルールが定められています。

医薬品には、主に「医療用医薬品」と「一般用医薬品」の2つがあります。

医療用医薬品は、医師が、患者さん一人一人の病気や症状、体質などに合わせて処方箋を出し、それに基づいて薬剤師が調剤する薬です。

強い効き目が期待できる代わりに、重い副作用が生じるおそれがあるため、医師や薬剤師の指導が必要な薬です。そのため、適切な 調剤設備を備え、薬剤師が常駐する「薬局」でなければ販売することができません。

一般用医薬品は、年齢も体質も違う様々な人が使えるように、効き目を調節してより安全性を高めてつくられており「市販薬」「大衆薬」とも呼ばれます。この一般用医薬品は、副作用などのリスクの度合いによって、「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」に分類されています。

一般用医薬品の販売について

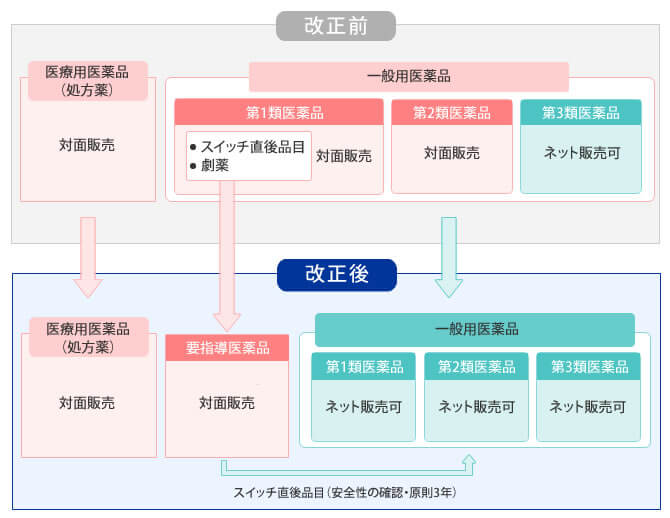

一般用医薬品については、これまで第3類以外は、インターネットでの販売はできませんでした。

しかし、平成25年1月の最高裁判決や同年6月の日本再興戦略などを踏まえて、ユーザー(患者)の安全を確保しながら医薬品をインターネット上で販売できるように、平成 25年12月に薬事法が改正され、平成26年6月12日から、新しい販売ルールが適用されました。

新たなルールでは、医薬品の区分を見直し、使用に特に注意が必要な一部の医薬品を「要指導医薬品」という新たな区分に位置づけて対面販売に限る一方、第1類、第2類、第3類のすべての一般用医薬品は、一定の条件の下、インターネットや電話などで販売できるようになりました。

一方で、処方箋医薬品や医師の指導が必要な医薬品はECサイトでの販売ができません。これは、専門家の判断が必要であり、適切な使用を保証するためです。

医薬品ECを行う際の注意点

実際の店舗を有する、薬局や店舗販売業の許可を持った販売業者が、一般用医薬品をインターネット上で販売することができます。

ECサイトで販売できる具体的な条件は、以下になります。

- 薬機法により、薬局または店舗販売業の許可を受けている実店舗を持つ薬局・薬店であること

- 実店舗は週30時間以上開店していること

- 実店舗は、購入者の見やすい場所に店舗名などの標識があること、購入者が容易に入りできる構造であることなど、薬機法の基準を満たしていること

- 薬剤師または登録販売者が常時、配置されていること

- インターネットで販売できる医薬品は、実店舗に貯蔵・陳列している医薬品であること

- インターネットのほかに、対面や電話での相談体制を整備していること など

また、一般用医薬品をインターネットで販売する場合、薬局にはECサイトに次の事項を表示・掲載することが義務づけられます。

ECサイトでの主なルール

- トップページに店舗の名称を表示

- 実店舗の写真を掲載

- 現在勤務中の薬剤師・登録販売者の氏名などを掲載

- 許可証の内容(開設者名、所在地、所管自治体など)を掲載

- 営業時間外を含めた連絡先(電話番号、メールアドレスなど)を掲載

医薬品をECサイトで販売する際は、上記のルールを遵守し顧客の安全を考慮した対応が重要です。詳しくは以下のリンクで紹介されています。

医薬品ECを成功させるポイント

医薬品は、化粧品や食品などの商材とは違いECサイトでの販売にいくつかのルールがあります。それを考慮したうえでの設計や販売戦略を考えなければいけません。

ここでは、主に2つの成功ポイントについて紹介します。

相談対応の体制整備

インターネット販売の条件として、インターネットのほかに、対面や電話での相談体制を整備していることがあります。そのため、相談対応の体制はしっかりと整える必要があります。

また、相談対応の体制整備が顧客満足度を高めるうえで欠かせないポイントです。相談対応の体制を整えることで、顧客の不安や問題解決に迅速に対応できることで信頼関係を築くことができます。

スタッフの研修や各種問い合わせチャネルの整備(電話や、SNS、オンラインチャット等)を通じて、顧客は自身に合った方法で問題解決ができます。

シームレスな購買体験を感じられるECサイト設計

医薬品をECサイト上で販売する際に、医師の診断証明書などを提出する必要があります。

その場合、どのタイミングで提出させるのかや、再び商品を購入する際は提出しなくとも購入できるなどの顧客がストレスを感じないように購買導線を設計する必要があります。

このようなユーザビリティの向上がもたらすリピート率やコンバージョン率の向上にも貢献します。

医薬品販売特化型ECプラットフォームW2 Unifiedがおすすめ

今まで第一類医薬品のオンライン販売をSaaSシステムで実現することはできなかったため、多くの事業者様は、ECでの販売を諦めるか、もしくは高額な開発費を投資してスクラッチ型で実現していく必要がありました。

W2 Unifiedは、 オンライン上での問診や薬剤師からの服薬指導など、第一類医薬品販売特有のフローに対応した機能を搭載したシステムをSaaS型で実現しました。

W2 Unifiedを導入することで、余計な追加開発をせずにワンパッケージで、厚生労働省が定める第一類医薬品のオンライン販売におけるルールに準拠したECサイトの構築が可能となります。

第一類医薬品販売における業務工数の課題を解決する機能と、定期購入を促進する豊富な機能により、医薬品EC事業を拡大します。

まとめ

今回は、医薬品ECについて紹介しました。改めて、インターネット上で医薬品を販売する際の注意点を確認しましょう。

- 薬機法により、薬局または店舗販売業の許可を受けている実店舗を持つ薬局・薬店であること

- 実店舗は週30時間以上開店していること

- 実店舗は、購入者の見やすい場所に店舗名などの標識があること、購入者が容易に出入りできる構造であることなど、薬機法の基準を満たしていること

- 薬剤師または登録販売者が常時、配置されていること

- インターネットで販売できる医薬品は、実店舗に貯蔵・陳列している医薬品であること

- インターネットのほかに、対面や電話での相談体制を整備していること

医薬品ECに関するよくある質問(FAQ)

Q1. 医薬品をECで販売することは可能ですか?

はい、可能ですが販売できるのは「一般用医薬品(OTC医薬品)」に限られます。第一類医薬品は薬剤師による確認・説明が必須で、第二類・第三類医薬品は登録販売者の管理下で販売できます。医薬品販売業許可の取得や適切な表示が必要です。

Q2. 医薬品ECサイトを運営する際の注意点は?

医薬品の販売には都道府県の「医薬品販売業許可」が必須です。また、商品ページには効能・用量・使用上の注意など、薬機法で定められた情報を正確に表示する必要があります。加えて、購入前の確認画面や相談窓口の設置も義務づけられています。

Q3. 医薬品ECにおすすめのカートシステムはありますか?

薬機法や特商法対応が整っているECプラットフォームを選びましょう。W2 UnifiedやMakeShopなどは医薬品販売に対応したテンプレートや権限設定が可能です。法令遵守を前提に、在庫・顧客データを一元管理できる拡張性の高いシステムがおすすめです。

Q4. 医薬品ECでの集客や販促はどうすればいいですか?

薬機法上、誇大広告や効能効果の強調はNGです。そのため、口コミ・レビュー・専門家監修記事など「信頼性の高い情報発信」が有効です。SNSやコンテンツマーケティングを通じて、商品理解と安心感を高める施策を重ねることが重要です。