無在庫販売とは、手元に在庫を持たず、お客様から注文が入ってから商品を仕入れて発送する物販ビジネスの総称です。

「売れ残りの在庫リスクがない」「初期費用を最小限に抑えられる」という点から、副業や新規事業として圧倒的な人気を誇るビジネスモデルです。 しかし、その手軽さゆえに「正しい知識」を持たずに安易に始め、プラットフォームの規約違反でアカウント停止になったり、配送遅延で顧客トラブルに発展したりして挫折するケースも後を絶ちません。

本記事では、1,100社以上のEC支援実績を持つW2株式会社が、無在庫販売の仕組みやメリットなどの基礎知識から、違法性・規約リスクを回避して「失敗せずに」収益化するための具体的な5ステップまで、専門家の視点で網羅的に解説します。

信頼できる仕入れ先の選び方や、事業を安定させる「仕組み化」のコツも公開しますので、リスクを抑えて賢くビジネスを立ち上げたい方は、ぜひ最後までお読みください。

1,000社以上の導入実績に基づき、ECサイト新規構築・リニューアルの際に事業者が必ず確認しているポイントや黒字転換期を算出できるシミュレーション、集客/CRM /デザインなどのノウハウ資料を作成しました。

無料でダウンロードできるので、ぜひ、ご活用ください

この記事の監修者

神戸大学在学中にEC事業を立ち上げ、自社ECサイトの構築から販売戦略の立案・実行、広告運用、物流手配に至るまで、EC運営の全工程をハンズオンで経験。売上を大きく伸ばしたのち、事業譲渡を実現。

大学卒業後はW2株式会社に新卒入社し、現在は、ECプラットフォーム事業とインテグレーション事業のマーケティング戦略の統括・推進を担う。一貫してEC領域に携わり、スタートアップから大手企業まで、あらゆるフェーズのEC支援に精通している。

無在庫販売とは?

無在庫販売とは、販売者が商品の在庫を一切持たずに販売を行うビジネスモデルの総称です。ネットショップの形態の一つとして知られ、顧客からの注文が確定した後に、仕入れ先となるメーカーや卸売業者に商品を発注し、顧客へ商品を届ける仕組みを持っています。

在庫を保有しないため、在庫リスクを大幅に抑えつつ物販ビジネスを始められる手法として、特に初期費用を抑えたい個人事業主や副業で取り組む方に注目されています。ただし、利用するプラットフォームによっては規制や規約が存在するため、注意が必要です。

無在庫販売の仕組み

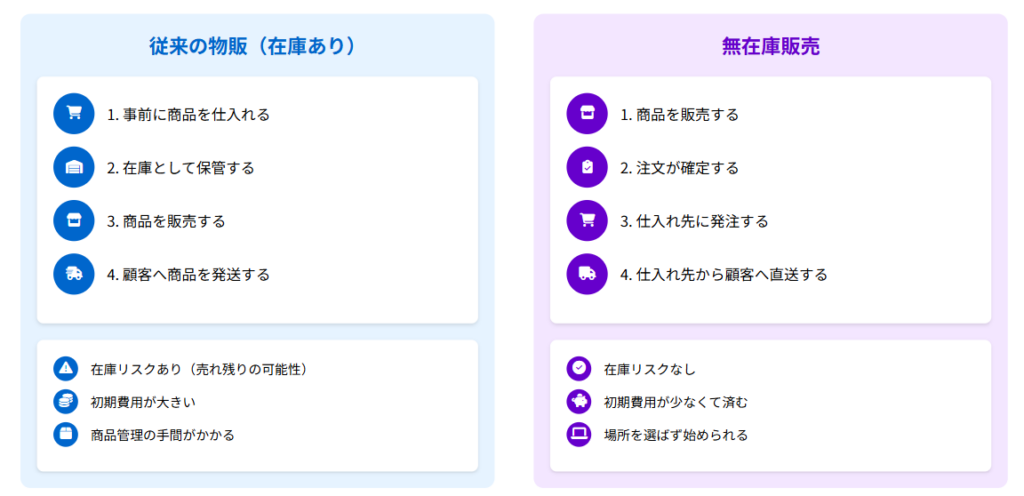

一般的な販売と無在庫販売の流れを比較すると以下のようになります。

- 出品:在庫がない状態でショップに商品ページを作成。

- 受注:顧客から注文が入り、代金が支払われる。

- 発注:注文情報をもとに、提携仕入れ先(メーカー・卸・海外サイト等)へ発注。

- 発送:仕入れ先から顧客へ直送(ドロップシッピング)、または一度自社で受け取り検品して発送。

この仕組みにより、販売者は「売れるかどうかわからない商品」を事前に購入するリスクを負うことなく、ECサイト運営が可能になります。

有在庫販売との違い

最大の違いは「在庫リスクの有無」です。 通常の販売(有在庫)は、売れるかわからない商品を先に買うため、売れ残れば赤字になります。対して無在庫販売は、売れてから仕入れるため、理論上赤字になりません。

| 項目 | 無在庫販売 | 有在庫販売 |

|---|---|---|

| 在庫リスク | なし(売れ残りゼロ) | あり(売れ残り可能性あり) |

| 初期費用 | 0円~(資金不要) | 必要(仕入れ資金が必要) |

| 商品の質 | 確認しにくい | 直接確認できる |

| 配送スピード | 遅め(注文後に手配) | 早い(即日発送可) |

代表的な2つの手法

無在庫販売には、大きく分けて2つのやり方があります。

- ドロップシッピング(直送) メーカーや卸サイトと提携し、注文が入ったら業者が直接お客様へ商品を発送する仕組みです。梱包や発送の手間が一切かからないため、最も手軽に始められます。

- 受注生産(オーダーメイド) 注文を受けてから商品を製造する仕組みです。オリジナルTシャツや名入れグッズなどが該当します。「世界に一つ」という付加価値をつけやすく、ブランド化しやすいのが特徴です。

無在庫販売は違法?メルカリ・Amazon等の規約とリスク

無在庫販売に対しては「違法ではないか」という不安の声が多く聞かれますが、無在庫販売そのものを取り締まる直接的な法律は存在せず、適法に行えばビジネスとして成立します。

しかし、その販売方法や取り扱う商品によっては違法となるリスクがあるため、関連する法律や各プラットフォームの規約を事前に理解することが非常に重要です。

法律上の扱い

日本の法律において、無在庫販売を直接禁止する条文はありません。 契約が成立した(注文を受けた)商品を、約束した期日までに顧客へ届けることができれば、商取引として適法です。

ただし、以下のケースは違法・トラブルとなります。

- 詐欺罪・債務不履行:代金を受け取ったのに商品を発送しない(仕入れられなかった場合も含む)。

- 景品表示法違反:在庫がないのに「在庫あり」「即日発送」と虚偽の表示をする。

- 古物営業法違反:中古品を転売目的で扱う際に「古物商許可」を取得していない。

主要プラットフォームの無在庫販売 可否一覧

法律より厳しいのが、Amazonやメルカリなどの「プラットフォーム(ECモール)の利用規約」です。 多くのモール型ECでは、顧客トラブル(配送遅延・キャンセル)を防ぐため、無在庫転売を厳しく規制しています。

| プラットフォーム | 無在庫販売の可否 | 備考・リスク |

|---|---|---|

| メルカリ | × 禁止 | 規約で「手元にない商品の出品」が明確に禁止されています。発覚次第、利用停止のリスクが高いです。 |

| ラクマ | × 禁止 | メルカリ同様、手元に商品がない状態での出品は禁止されています。 |

| ヤフオク! | △ 条件付き | 原則禁止ですが、「予約商品」などのカテゴリや特定の条件下では容認されるケースもあります。 |

| Amazon | △ 条件付き | ドロップシッピング自体は許可されていますが、「出品者が記録上の販売者であること」「納品書に出品者名を記載すること」など条件が非常に厳格です。違反するとアカウント停止のリスクも伴っています。 |

| 楽天市場 | △ 条件付き | 「RMS」などのシステムを利用し、納期情報を正しく表示し、管理できれば可能です。ただし審査が厳しく、個人での参入障壁は高いです。 |

| 自社EC (BASE/Shopify/W2 Unified等) |

◎ 可能 | 各サービスの利用規約遵守は必要ですが、自社でサイトを持つ形であれば、基本的に無在庫販売は可能です。もっとも安全な運用方法です。 |

無在庫販売のメリット4選

無在庫販売は、販売者が商品の在庫を持たずに販売を行うビジネスモデルであり、初期投資や在庫リスクを大幅に抑えつつ物販ビジネスを始められる魅力的な手法です。

特に、少ない資金で事業を始めたい個人事業主や副業で挑戦したい方に適した方法と言えるでしょう。

ここでは、無在庫販売のメリットを順に紹介します。

1. 初期費用と在庫リスクを最小限に抑えられる

無在庫販売では、商品を注文されてから仕入れを行うため、事前の商品仕入れ費用や在庫を保管するための倉庫費用などがかかりません。この点が最大のメリットであり、少ない資金でネットショップを開業することを可能にします。

また、商品を事前に仕入れる必要がないため、需要予測のズレによって発生する過剰在庫や、売れ残りが不良在庫となるリスクを根本的に回避できます。商品が売れてから仕入れを行う仕組みなので、販売が成立すれば必ず差益を得ることが可能です。

2. 在庫管理の手間や保管スペースが不要

在庫を保有しないビジネスモデルであるため、倉庫を契約したり、自宅のスペースを圧迫したりすることがありません。

在庫の維持管理にかかる費用や、在庫数を数えたり状態を確認したりするための人件費や手間が不要になります。在庫を持つことによる物理的、時間的なコストを大幅に削減できるため、場所を選ばずにネットショップを運営できます。

この点は、在庫管理業務に多くのリソースを割けない少人数での運営や、自宅を拠点とする個人事業主にとって大きな利点となります。

3. 多様な商品をテスト販売し、柔軟に商品展開できる

在庫リスクがないことは、取り扱う商品の自由度が高くなります。

例えば、大型の家具や高価な家電製品など、通常は保管に大きなスペースや資金が必要な商材でも、倉庫の手配を気にすることなく販売することができます。

市場のトレンドや顧客の反応を見ながら、幅広い商品を気軽にテスト販売し、もし売れ行きが良くなくてもすぐに別の商品に切り替えるといった、柔軟な商品展開が可能です。

4. 梱包・発送業務を効率化・自動化できる

ドロップシッピングサービスや発送代行サービスを活用すれば、仕入れ先や提携する物流会社が、顧客への検品、梱包、発送といった一連の作業を代行してくれます。これにより、ショップ運営者は時間と手間のかかる物流業務から解放されます。運営者は、空いたリソースを商品の選定、ショップの改善、集客活動、マーケティング戦略の立案といった、売上拡大に直結するより創造的なコア業務に集中させることができ、事業の成長を加速させられます。

無在庫販売のデメリットと注意点

無在庫販売は在庫リスクを大幅に抑えられる一方で、有在庫販売とは異なる多くのデメリットやリスクを伴います。

特に、発送や購入後のサポートの面で顧客とのトラブルが発生しやすいことや、プラットフォームの規約違反など、事業運営上の注意点が存在します。

ここでは代表的な注意点である以下4つを紹介します。

- 利益率が低くなりやすく、価格競争に陥りやすい

- 在庫切れによる販売機会の損失やキャンセルが発生する

- 商品の品質管理が難しい

- 顧客対応(CS)が複雑になりやすい

順に解説します。

1. 利益率が低くなりやすく、価格競争に陥りやすい

無在庫販売では、梱包や発送作業を仕入れ先や専門業者に委託することが多いため、その手数料が上乗せされ、一般的に仕入れ価格が高くなる傾向があります。

結果として、販売価格から差し引かれるコストが増え、利益が少なくなりがちです。また、誰でも始めやすいという参入障壁の低さから競合が多数存在し、特に人気商品では価格競争が激化しやすくなります。

価格競争に陥ると売却価格が低下し、十分な利益が確保できなくなるため、できるだけ安く商品を仕入れる工夫に加え、安易な値引きに頼らない戦略が重要です。

自社独自の視点で商品の価値を正しく顧客に伝え、適切な価格で購入してもらえるよう努めることが求められます。

2. 在庫切れによる販売機会の損失やキャンセルが発生する

無在庫販売の売上は、仕入先の在庫状況に依存します。

そのため、顧客から注文を受けた後に仕入れ先の在庫切れが発覚し、やむを得ず注文をキャンセルしなければならないリスクが常に伴います。

特に人気のある商品や希少性の高い商品で発生しやすい傾向にあり、注文後の店舗都合によるキャンセルが続くと、販売の機会を逃すだけでなく、ショップに対する顧客からの信用や評価が大きく低下します。

さらに、利用しているプラットフォームからアカウントの制限や停止といった厳しいペナルティを受ける可能性もあるため、注意が必要です。

対策として、複数の仕入れ先の在庫状況を常に把握する工夫が求められ、万が一キャンセルが発生した場合は迅速かつ誠実に対応し、顧客からの信頼回復に努めることが重要です。

3. 商品の品質管理が難しい

無在庫販売では、仕入れ先や委託先の倉庫から顧客へ商品が直接発送されるケースが多いため、販売者自身が事前に商品の品質や状態を直接確認できないという大きなデメリットがあります。

そのため、販売者の意図しない低品質な商品や、輸送中の破損・不具合のある商品が顧客に届いてしまう可能性があります。

このような事態は、クレームの発生や顧客満足度の低下に直結するため、「商品の品質がしっかりしている」「迅速な発送が可能である」といった条件を満たす、信頼できる仕入れ先を慎重に選定することがビジネスの生命線となります。

4. 顧客対応(CS)が複雑になりやすい

無在庫販売は商品が手元にないため、顧客からの問い合わせ対応が難しくなります。

例えば、商品の手触りや色の濃淡といった詳細な質問に対して、現物を確認できないため曖昧な回答しかできず、購入を検討している見込み客が離脱してしまう可能性があります。

また、商品の配送遅延や届いた商品に不具合があった場合、あるいは返品・交換を希望された場合、販売者は仕入れ先や配送業者との間に入って調整を行う必要があり、対応が複雑化し、解決までに時間がかかりがちです。

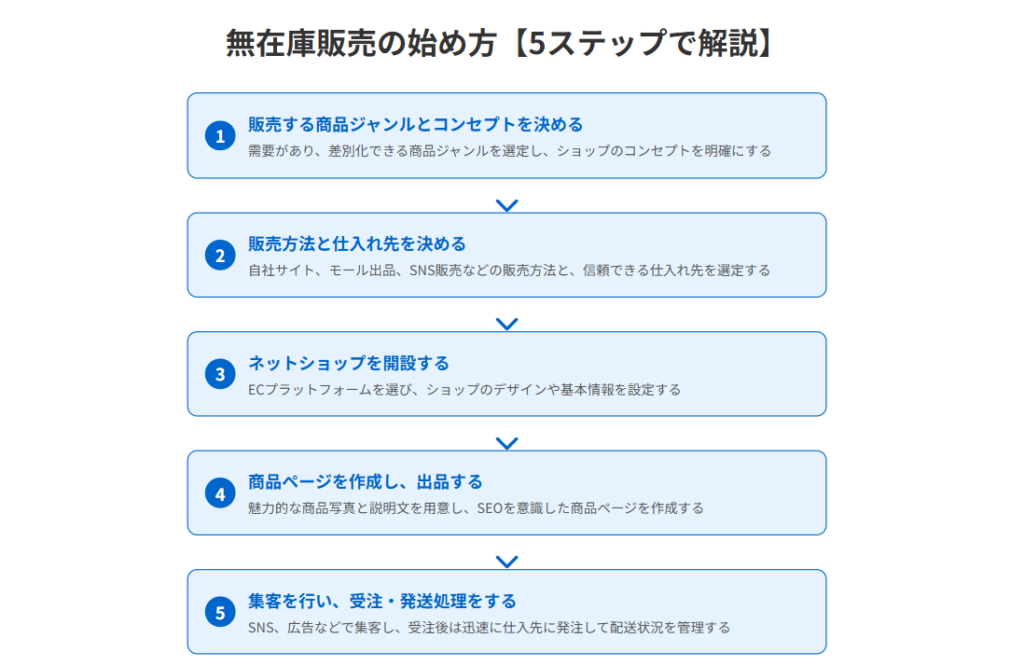

無在庫販売の始め方【5ステップで解説】

無在庫販売は、少ない資金で始めやすいビジネス形態ですが、成功のためには手順を追って計画的に進めることが不可欠です。

ここでは、ネットショップの開設から販売開始までの具体的な流れを5つのステップに分けて解説します。

1. 販売する商品ジャンルとコンセプトを決める

まず、何を売るのか、どのようなショップにしたいのか、という商品ジャンルとコンセプトを固める必要があります。

取り扱う商品は、既存のアイテムだけでなく、オリジナリティが高いものや完全受注生産のオーダーメイド品なども考えられます。

世の中のトレンドを追うだけでなく、自分自身がどのような商品を販売したいのかを明確にし、そのショップでなければならない独自性を持たせることが理想的です。

ターゲットとなる顧客層がどのような悩みを持ち、何を求めているのかという潜在的なニーズを分析し、ショップのコンセプトを明確にしてから商品を選ぶことが、数ある競合との差別化を図る上でも重要になります。

2. 販売方法と仕入れ先を決める

販売する商品が決まったら、無在庫販売をどのように行うか、その具体的な方法と仕入れ先を決定します。

主な手法には、メーカーや卸売業者が顧客へ直接商品を発送する「ドロップシッピング」、メーカーから商品を取り寄せて自社(または委託倉庫)から発送する方法、そして商品の仕入れと発送代行を別々の外部業者に委託する方法の3つが挙げられます。

次章でも詳しく紹介していますが、主要な仕入れサイトには以下があります。

- NETSEA(ネッシー):国内最大級の卸サイト。ドロップシッピング対応のサプライヤーも多い。

- AliExpress(アリエクスプレス):中国輸入の定番。原価が安く、利益幅を取りやすいが配送に時間がかかる。

- TopSeller(トップセラー):無在庫販売専用の仕入れサイト。商品点数が多く連携しやすい。

無在庫販売の成功は、仕入れ先との信頼関係に大きく左右されるため、対応の質や商品の品質、発送の迅速さなどを事前に確認し、慎重に選定することが大切です。

3. ネットショップを開設する

商品と仕入れ方法が決まったら、商品を販売するためのネットショップを構築します。費用を抑え、比較的簡単に自身のショップを立ち上げたい場合は、BASEやカラーミーといった無料のASPカートサービスを利用するのがおすすめです。

これらのサービスは、ネットショップに必要な商品管理機能や決済機能があらかじめ組み込まれており、専門知識がなくても手軽に開設できます。

ただし、利用するサービスによっては無在庫販売を禁止、あるいは特定の条件下でのみ許可している場合があるため、開設前に必ず利用規約を確認することが必須です。

ネットショップの開業方法について詳しく知りたい方は以下の記事をぜひご一読ください。

関連記事:ネットショップ開業おすすめサービス10選|選定ポイントや注意点を徹底解説

4. 商品ページを作成し、出品する

サイトの構築が完了したら、商品を登録して出品作業に進みます。

無在庫販売は、受注後に商品を仕入れるという特性上、有在庫販売に比べて商品の到着までに時間がかかります。この点を顧客に理解してもらうために、発送までにかかる日数の目安を商品ページに分かりやすく明記することが非常に重要です。

また、競合との価格競争を避けるためにも、安易な値引きに頼るのではなく、自社独自の視点で商品の魅力を具体的に伝え、顧客に価値を感じてもらう商品ページ作りがポイントになります。

仕入れ先の対応品質や商品への理解を深めるため、販売者自身で一度その商品を発注し、顧客体験を確認してみることも有効な手段です。

以下では商品ページ作成時に、購買意欲を最大化させる『成約率特化型LPの構成テンプレート』を公開しています。ぜひダウンロードしてあなたのショップ運営にお役立てください。

5. 集客を行い、受注・発送処理をする

ネットショップを開設しただけでは、誰にも気づかれず商品は売れません。

ターゲットとなる顧客にショップの存在を知ってもらい、訪問を促すための集客活動を必ず行いましょう。主な集客方法には、Google広告などのWeb広告や、ブログ記事などによるSEO対策、そして無料で始められるInstagramやX(旧Twitter)などのSNS運用があります。これらを組み合わせて利用するのが効果的です。

注文が入ったら、迅速に仕入れ先へ発注し、顧客へ商品を発送する手配を行います。

仕入れ先によっては検品や梱包、発送まで一貫して対応してもらえます。受注から発送までにかかる時間をいかに短縮できるか工夫し、迅速かつ誠実な対応で顧客の信頼を獲得することが、ビジネスを成長させる上で不可欠です。

以下では、EC事業者が今すぐ知るべき最前線の集客ノウハウを公開しています。無料でダウンロードできますので是非合わせてご覧ください。

プラットフォーム別|無在庫販売の可否

無在庫販売は、少ない資金で始めやすいビジネス形態ですが、成功のためには手順を追って計画的に進めることが不可欠です。

ここでは、ネットショップの開設から販売開始までの具体的な流れを5つのステップに分けて解説します。

BASEで無在庫販売はできる?規約と注意点

BASEでは、無在庫販売そのものが一律で禁止されているわけではありません。

ただし、在庫切れによるキャンセルの多発や、実態と異なる表示は利用規約違反となる可能性があります。

特に注意すべきなのは「在庫があるように見せかけて販売する行為」です。

商品ページ上で納期や発送元を明確に記載せず、注文後に仕入れを行う運用は、購入者とのトラブルにつながりやすくなります。

無在庫販売を行う場合は、受注生産やメーカー直送であることを明示し、発送までにかかる日数を正確に表示することが重要です。

また、仕入れ先の在庫状況を定期的に確認し、販売可能数を制限するなど、在庫切れキャンセルを防ぐ運用体制が求められます。

楽天市場で無在庫販売は認められているのか

楽天市場では、原則として「在庫を保有していること」を前提とした出店が求められています。

そのため、一般的な無在庫販売は規約違反と判断される可能性が高いです。特に問題視されやすいのが、在庫切れによる注文キャンセルの繰り返しです。

これが続くと、店舗評価の低下やペナルティ、最悪の場合は出店停止につながる恐れがあります。

一方で、受注生産やメーカー直送など、事前に条件を明示した販売形態であれば、ケースによっては認められる場合もあります。

ただし、その判断は非常に厳格で、事前確認が不可欠です。

楽天市場で無在庫販売を検討する場合は、規約を十分に理解したうえで、在庫管理体制を整えることが必須となります。

Amazonにおける無在庫販売の可否とリスク

Amazonでは、一定条件下でドロップシッピングが認められていますが、無条件に許可されているわけではありません。

重要なのは、出品者が「販売者」として明確に認識されることです。納品書や梱包に第三者(仕入れ先)の情報が記載されている場合、規約違反となる可能性があります。

また、発送遅延や在庫切れが続くと、アカウント健全性に大きな影響を及ぼします。Amazonでは評価指標が厳格に管理されているため、無在庫販売は特にリスクが高い手法といえます。

無在庫で運営する場合は、在庫連携の自動化や、発送スピードを確保できる仕入れ先の利用が不可欠です。

安易な無在庫運用は、アカウント停止につながる危険があります。

プラットフォーム違反になりやすい典型パターン

無在庫販売で違反になりやすいのは、在庫切れによるキャンセルの多発、実態と異なる発送元表示、納期の虚偽記載などです。

これらは購入者の信頼を損なう行為として、どのプラットフォームでも厳しく取り締まられています。

また、「すぐ発送」と記載しながら実際には仕入れ後に発送するケースもトラブルの原因になります。

無在庫販売では、正確な情報開示と安定した供給体制が欠かせません。

無在庫販売におすすめの仕入れ先・サービス

無在庫販売を成功させるには、信頼できる仕入れ先を見つけることが極めて重要です。ここでは、無在庫販売に特化した便利なサービスや、事業者向けに対応可能な主要な仕入れサイトを紹介します。

ドロップシッピングサービス(DSP)

ドロップシッピングとは、提携先の業者が「商品の保管・梱包・発送」をすべて代行してくれる仕組みです。ショップ運営者は販売活動に専念できるため、最も手軽に始められます。

- TopSeller(トップセラー) 国内最大級の無在庫販売専門の仕入れサイトです。約25万点以上の商品から選ぶことができ、「楽天市場」や「Yahoo!ショッピング」などのモールとの在庫連動機能も充実しています。月額0円のおためしプランがあるため、初心者におすすめです。

- タオバオ新幹線 中国の巨大ECモール「タオバオ」や「アリババ」からの輸入を代行してくれるサービスです。中国輸入は利益率が高い反面、配送の手間がかかりますが、このサービスはドロップシッピング(直配送)に対応しているため、無在庫での中国輸入販売が可能になります。

卸・仕入れサイト

メーカーや卸売業者が集まる、いわば「Web上の問屋街」です。 無在庫販売で利用する場合は、サイト内で「消費者への直送(ドロップシッピング)」に対応している商品やサプライヤーを選ぶ必要があります。

- NETSEA(ネッシー) 会員数・出展企業数ともに国内最大級の卸サイトです。アパレル、雑貨、美容家電など多種多様なジャンルが揃っています。「消費者直送可能」という条件で商品を検索できるため、無在庫販売の商品探しに最適です。 ※取引には各サプライヤーへの申請が必要な場合があるため、事前に条件(送料や納期)を確認しましょう。

オリジナルグッズ作成・販売サービス

在庫を持たず、注文が入ってから商品を製造する「受注生産(オンデマンドプリント)」のサービスです。誰とも被らないオリジナル商品を販売したい場合に適しています。

- SUZURI byGMOペパボ 自分のイラストや写真をアップロードするだけで、Tシャツ、スマホケース、マグカップなどのグッズを作成・販売できるサービスです。 注文が入ると自動で製造・発送されるため、在庫リスクは完全なゼロ。クリエイティブなブランドを作りたい方におすすめです。

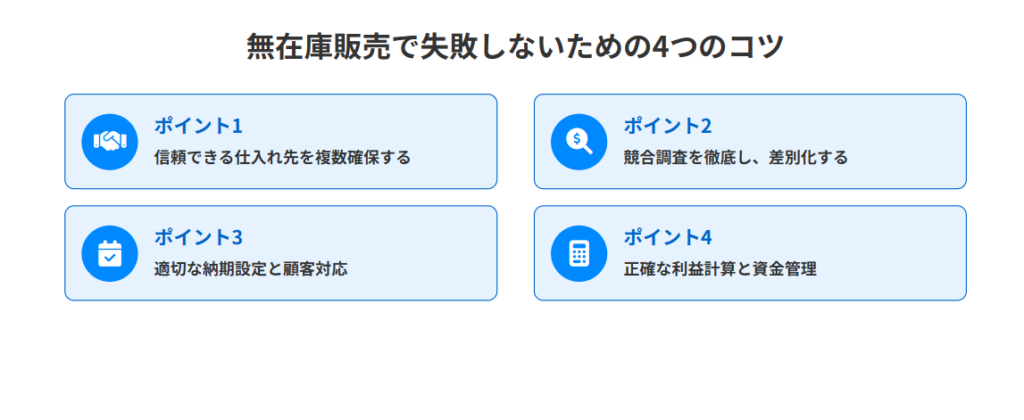

無在庫販売で失敗しないための4つのコツ

無在庫販売は低リスクで始められるビジネスですが、成功を収めるためには、有在庫販売とは異なるリスクや課題への対策が不可欠です。

ここでは、無在庫販売を成功させるための重要なポイントを4つ紹介します。

1. 信頼できる仕入れ先を複数確保する

無在庫販売の運営は、仕入先の在庫状況に大きく依存します。そのため、受注後に在庫切れが発覚し、注文をキャンセルせざるを得ないリスクが常に存在します。

注文キャンセルは販売機会の損失となるだけでなく、ショップの信用低下や、プラットフォームからのペナルティにも繋がりかねません。

このリスクを回避・分散するため、仕入れ先を一つに絞るのではなく、同じ商品を供給できる仕入れ先を複数確保しておくことが非常に重要です。

仕入れ先を選ぶ際は、「商品の品質が安定しているか」「在庫が潤沢で納期が明確か」「発送が迅速か」といった観点で慎重に吟味する必要があります。

実際に自身で一度商品を発注してみるなどして、仕入れ先の対応品質や配送にかかる時間などを確認しておきましょう。

2. 競合調査を徹底し、価格とサービスで差別化する

無在庫販売は参入障壁が低いため競合が多く、特に人気商品では価格競争に陥りやすいというデメリットがあります。

価格競争に巻き込まれると利益を確保できなくなり、ネットショップの継続が困難になります。

そのため、安易な値引きに頼るのではなく、競合がどのような商品を、どのような価格設定で販売しているかを常に調査し、自社ならではの強みを打ち出すことで差別化を図る必要があります。

例えば、他社にはないニッチな商品に特化する、独自のセット商品を企画する、丁寧な商品説明や迅速なカスタマーサポート(CS)対応を徹底する、ギフト対応や保証サービスを充実させるといった付加価値を提供し、商品の魅力を顧客に正しく伝える努力が重要です。

3. 適切な納期設定と顧客への誠実な対応

無在庫販売は、注文を受けてから商品を仕入れるため、顧客の手元に商品が届くまでに時間がかかることがデメリットの一つです。顧客に不要な不安を与えないためには、商品ページに「ご注文から〇〜〇日以内に発送」といった形で、発送までの目安期間を正確かつ分かりやすく明記することが極めて重要です。

もし仕入れ先の都合で配送遅延が発生した場合や、届いた商品に不具合(低品質、破損など)があった場合は、顧客の信頼を失わないよう、事実確認を行った上で、誠意をもって迅速かつ丁寧に対応することが不可欠です。トラブル発生時の誠実な対応は、ショップの信頼度を大きく左右し、かえって顧客の信頼を勝ち取るチャンスにもなり得ます。

4. 正確な利益計算と資金管理

無在庫販売で着実に利益を確保するためには、正確な利益計算と計画的な資金管理が非常に重要です。

販売価格と仕入れ値の差額が利益の基本となりますが、実際にはそこから送料、各種手数料(プラットフォーム利用料、決済手数料、仕入れサービス利用料など)、そしてキャンセルによる損失といった、運営にかかる全てのコストを差し引いて考える必要があります。

利益率が低い傾向にあるため、どんぶり勘定では赤字になる危険性があります。また、仕入れ先への支払いタイミングは業者によって異なり、売上金が入金される前に発注費用を支払う必要がある場合もあるため、キャッシュフローを正確に把握し、資金繰りを安定させることが事業継続の鍵となります。

本格的な無在庫販売にはECカートシステムが鍵

無在庫販売を副業レベルから「事業」へ成長させる際、必ずぶつかる壁が「在庫管理と発注の煩雑さ」です。

- 仕入れ元の在庫が切れたのに、自社サイトで販売を続けてしまいクレームになる。

- 1日10件以上の注文に対し、手動で発注メールを送るのが限界になる。

これらを解決し、「信頼性」と「仕組み化」を実現するためには、高機能なECカートシステムが必要です。

W2などの高機能カートで実現できること:

- 在庫・納期情報の自動連携:仕入れサイトの在庫状況をAPIで取得し、自社サイトへ自動反映。売り越しを防止します。

- 発注データの自動生成:受注データを仕入れ先ごとのフォーマットに自動変換し、発注ミスをゼロにします。

- 多様な販売形態:予約販売、定期購入、頒布会など、無在庫販売と相性の良い売り方を柔軟に設定できます。

W2株式会社が提供するECプラットフォームは、無在庫販売を含む多様なビジネスモデルに対応し、1,000社以上の導入実績があります。 「在庫連携を自動化したい」「数万点の商品をサクサク動かしたい」という方は、ぜひ以下の資料をご覧ください。

まとめ|無在庫販売を成功させる鍵は「信頼性」と「仕組み化」

無在庫販売は、初期投資や在庫リスクを抑えてネット物販を始められるという大きなメリットを持つ、魅力的なビジネスモデルです。

しかし、この手法で成功し、持続的に利益を上げていくためには、顧客や仕入れ先からの「信頼性」を確保することと、効率的な運用を可能にする「仕組み化」が不可欠です。

特に事業を拡大していくフェーズにおいては、在庫・発注連携や多様な販売形態への対応など、高度な機能を持つECカートシステムが「仕組み化」を強力にサポートします。

W2では、業界トップクラスの1,000以上の機能を標準搭載したECプラットフォームを提供しており、多くのお客様の課題解決や事業成長を実現しています。

自社の状況に合わせた最適な運用方法や、ECプラットフォームの具体的な機能について詳しく知りたい場合は、ぜひ一度、お問い合わせください。

無在庫販売に関するよくある質問(FAQ)

Q. 無在庫販売を始めるには、どのくらいの資金が必要ですか?

無在庫販売は、商品を事前に仕入れる必要がないため、有在庫販売に比べて圧倒的に少ない資金で始めることが可能です。具体的には、ネットショップの開設費用(無料〜月額数千円程度)と、売上金が入金されるまでの間に発生する可能性のある仕入れ費用のための当面の運転資金があればスタートできます。初期投資を限りなくゼロに近づけることも可能です。

Q. 副業でも稼げますか?

はい、副業として取り組むことは十分に可能です。実際に、時間や場所に縛られにくいというメリットから、多くの方が副業として無在庫販売を行っています。ただし、片手間で簡単に大きな利益が出るわけではありません。競合との差別化を図るための商品選定や、集客のためのマーケティング活動など、継続的に時間をかけて取り組む姿勢が成功の鍵となります。

Q. 在庫切れでキャンセルになった場合、ペナルティはありますか?

利用するプラットフォームによっては、出品者都合でのキャンセルが続くとペナルティが課される場合があります。例えば、Amazonや楽天市場などのECモールでは、キャンセル率が出品者のアカウント評価に影響し、評価が著しく低下すると、検索結果での表示順位が下がったり、最悪の場合はアカウントが一時停止されたりする可能性があります。在庫管理の重要性を常に意識することが大切です。