多くの事業者が「競合に埋もれて売上が伸びない」「限られたリソースで何を優先すべきかわからない」「どうすれば商品は売れるのか」といった課題に直面しています。

Webセミナーに参加したり、関連書籍を読んだりして知識は増えても、いざ自社の商品で実践しようとすると、どこから手をつければ良いか分からなくなることはありませんか?

本当に必要なのは、理論の学習だけでなく、明日からチームで実行できる具体的なアクションプランと「再現性のある手順」です。

この記事では、そうした課題を解決するために、売れる商品の定義から、データに基づいたリサーチ手法、具体的な商品企画、販路・販促戦略、そして継続的に売れ続けるための改善サイクルまで、一連の流れに沿って体系的に解説します。記事の最後には、明日から実践できるチェックリストもご用意していますので、ぜひ最後までお読みください。

1,000社以上の導入実績に基づき、ECサイト新規構築・リニューアルの際に事業者が必ず確認しているポイントや黒字転換期を算出できるシミュレーション、集客/CRM /デザインなどのノウハウ資料を作成しました。

無料でダウンロードできるので、ぜひ、ご活用ください

この記事の監修者

神戸大学在学中にEC事業を立ち上げ、自社ECサイトの構築から販売戦略の立案・実行、広告運用、物流手配に至るまで、EC運営の全工程をハンズオンで経験。売上を大きく伸ばしたのち、事業譲渡を実現。

大学卒業後はW2株式会社に新卒入社し、現在は、ECプラットフォーム事業とインテグレーション事業のマーケティング戦略の統括・推進を担う。一貫してEC領域に携わり、スタートアップから大手企業まで、あらゆるフェーズのEC支援に精通している。

売れる商品に共通する3つの条件

感覚的に商品を開発しても、ヒットさせることは困難です。市場で継続的に選ばれ、売れる商品には必ず共通の理由が存在します。

自社の商品がなぜ売れないのかを分析するためにも、まずは売れる商品に共通する3つの条件を理解することから始めましょう。

1.顧客の課題を解決する

売れる商品は、顧客が抱えている具体的な悩み(ペイン)を解決したり、実現したい願望(ゲイン)を叶えたりすることにあります。例えば、食品メーカーであれば「忙しい平日の夕食を手軽に準備したい」というペインに応えるミールキットや、「少し贅沢をして週末のご褒美にしたい」というゲインを満たす高級スイーツなどが考えられます。顧客が何に困り、何を望んでいるのかを深く理解し、その答えとして商品を提示することが全ての出発点となります。

2.商品の価値(ベネフィット)が明確に伝わる

顧客は商品の機能そのものを買っているのではありません。その商品を使うことで得られる未来の体験、つまり価値(ベネフィット)にお金を払っています。例えば、「高機能なカメラ」というスペックを伝えるだけでは不十分です。「このカメラを使えば、子どもの一瞬の笑顔をブレずに美しく残せる」というベネフィットを伝えることで、初めて顧客の心は動きます。自社の商品が提供する独自の価値は何かを明確に言語化し、顧客に分かりやすく伝える力が不可欠です。

3.品質と価格のバランスが適切である

顧客は常に、支払う価格以上の価値があるかを無意識に判断しています。どんなに良い商品でも、価格が高すぎれば手が出ません。逆に、安すぎると「品質が悪いのではないか」と不安を抱かせてしまう可能性があります。

重要なのは、顧客が商品の価値を理解した上で、「この品質とベネフィットなら、この価格は妥当だ(むしろお得だ)」と感じる絶妙なバランスを見つけることです。適正な価格設定は、顧客満足度と事業の利益を両立させるための生命線と言えるでしょう。

商品が売れない主な理由は3つ

どれだけ良い商品を開発しても、「売れる仕組み」が整っていなければ成果にはつながりません。多くのEC事業者が抱える共通課題は、実は大きく4つに分類できます。

- 見込み客のニーズを捉えられていない

- コストパフォーマンスが低い

- 商品の認知が広まっていない

- 商品利用時のベネフィットが伝わっていない

ここでは、売れない商品の典型的な原因を整理し、改善の方向性を具体的に解説します。

見込み客のニーズを捉えられていない

最も多い原因が、顧客インサイトとのズレです。

自社が良いと思っている商品と、顧客が「欲しい」と感じる商品は必ずしも一致しません。

売れる商品は、ターゲットの課題や欲求を的確に掘り下げ、その解決策として訴求できています。

改善の第一歩は、顧客データや検索キーワード、レビュー分析を通じて「どんな場面で」「どんな悩みを抱えた人が」「何を求めているのか」を可視化することです。

コストパフォーマンスが低い

同じカテゴリの商品が多数存在するEC市場では、価格設定のわずかな差が売上を左右します。単に「安くする」ことではなく、価格に対して納得感を与える構成が重要です。

たとえば、商品の価値を正しく伝えられていない場合、ユーザーは「高い」と感じて離脱します。一方で、特長・品質・保証・体験価値を明確に提示できれば、高価格帯でも“選ばれる理由”を作ることが可能です。

商品の認知が広まっていない

どんなに魅力的な商品でも、知られなければ存在しないのと同じです。

特に新商品やニッチな商材では、認知を広げる仕組みが欠かせません。

SNS広告、リターゲティング、インフルエンサー起用などの施策を通じて、まずは露出を最大化させることがポイントです。

商品利用時のベネフィットが伝わっていない

多くのECサイトで見落とされているのが、スペック重視の説明に偏ってしまうことです。

顧客が知りたいのは「この商品を使うことでどう変わるのか」という使用後のベネフィットです。

「軽い」「丈夫」「便利」ではなく、「持ち運びが楽になり毎日の通勤が快適になる」「作業効率が上がり時間が生まれる」といった体験価値を伝えることで、購買意欲が大きく高まります。

売れる商品のアイデアを見つける5つのリサーチ手法

売れる商品のアイデアは、机の上で考えていても生まれません。市場や顧客という「現場」にこそ、そのヒントは無数に隠されています。ここでは、データに基づいて客観的に売れる商品の種を見つけ出すための、実践的なリサーチ・分析手法を5つご紹介します。感覚に頼らず、事実を基に仮説を立てる癖をつけましょう。

ECモールのランキングから市場の需要を探る

Amazonや楽天市場といった巨大なECモールは、市場の需要を知るための宝庫です。まずは自社が参入したいカテゴリの「売れ筋ランキング」を定点観測してみましょう。「今、何が、いくらで、どのような見せ方で売れているのか」という市場の全体像を掴むことができます。特に、ランキング上位商品のタイトル、価格、画像、レビュー数などをExcelにまとめて比較分析すると、成功パターンの共通項が見えてくるはずです。

フリマアプリで個人のリアルなニーズを掴む

メルカリなどのフリマアプリは、個人の「リアルな欲求」が表出する場所です。企業が企画する商品とは少し違った、ニッチなニーズを発見できる可能性があります。注目すべきは、検索窓にキーワードを入れた際のサジェスト機能や、「売り切れ」で絞り込んで検索した結果です。多くの人が検索している言葉や、出品後すぐに売れてしまう商品は、市場に供給が追い付いていない「隠れた需要」を示唆しているかもしれません。

SNSのトレンドから未来のヒット商品を予測する

InstagramやTikTokは、未来のトレンドが生まれる場所です。特定のハッシュタグの投稿数の推移を追ったり、インフルエンサーが紹介している商品に注目したりすることで、これから流行る可能性のある商品やコンセプトのヒントを掴むことができます。特に、ユーザーが自発的に投稿するUGC(User Generated Content)が多く生まれている商品は、強い熱量を持ったファンがついている証拠であり、ヒットの兆候と捉えることができます。

Googleトレンドで需要の季節性や将来性を読む

特定のキーワードが、世の中でどれくらい検索されているかの推移を調べられる無料ツールがGoogleトレンドです。例えば「冷やし中華」や「クリスマスケーキ」のように需要の山が明確な商品は、仕入れや販促のタイミングを計る際に役立ちます。

また、「プロテイン」のように長期的に右肩上がりで検索数が増えているキーワードは、市場自体が成長している証拠です。自社が扱う商品の関連キーワードを調べることで、その将来性を客観的に判断できます。

競合商品のレビュー分析で顧客の本音を掴む

競合商品のレビューは、顧客の生の声が集まる貴重な情報源です。特に注目すべきは、高評価(★4〜5)と低評価(★1〜2)の両極端なレビューです。低評価レビューには「もっとこうだったら良いのに」という商品の改善点や、新しい商品のアイデアに繋がるヒントが隠されています。

一方、高評価レビューには、顧客が「何に価値を感じて喜んでいるのか」という、自社が真似すべき、あるいは超えるべき強みが書かれています。

売れる商品を作るための商品開発4ステップ

リサーチで見つけたヒントを基に、売れる商品を開発するプロセスを4つのステップで解説します。このステップを踏むことで、独りよがりではない、顧客に求められる商品を計画的に作り上げることができます。

1.誰に売るかを明確にする

まず初めに、あなたの商品を届けたい顧客像、つまり「ペルソナ」を具体的に設定します。ターゲットが曖昧なままでは、誰の心にも響かない中途半端な商品になってしまいます。ペルソナを設定する際は、特に顧客の価値観や行動を深く掘り下げることが、売れる商品作りの鍵となります。

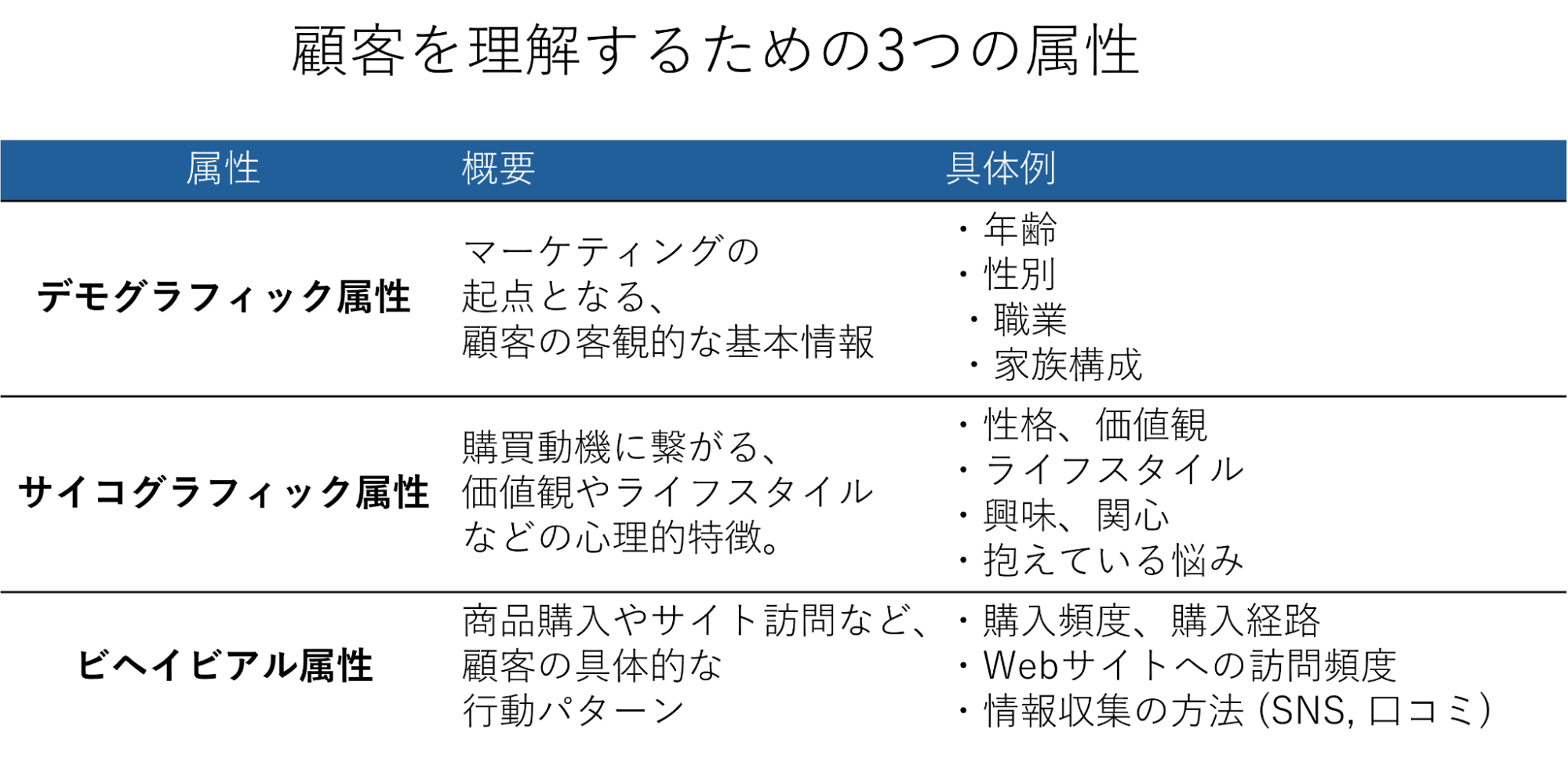

ペルソナを構成する要素はいくつかありますが、特に以下の3つが重要です。

- 基本情報(デモグラフィック属性):年齢・性別・職業・家族構成といった、顧客の輪郭を掴むための基本的な情報です。マーケティングの方向性を定めるための出発点となります。

- 価値観やライフスタイル(サイコグラフィック属性):「なぜその商品を買うのか」という購買動機に直結する、最も重要な要素です。性格、価値観、興味、抱えている悩みなどを分析します。例えば、同じ「30代の主婦」という基本情報でも、「とにかく安い食材を求める人」と「価格は高くてもオーガニック食材にこだわる人」とでは、響く商品のコンセプトやメッセージは全く異なります。顧客の内面にある本音(インサイト)を把握することで、本質的なニーズに応える商品開発が可能になります。

- 購買行動や情報収集(ビヘイビアル属性):購入頻度、購入経路、サイトへの訪問頻度、情報収集の方法(SNS、雑誌、口コミなど)といった、顧客の行動パターンです。例えば、同じミネラルウォーターを買う顧客でも、「ECサイトで定期購入する人」と「コンビニで見かけて買う人」とでは、アプローチすべき販路や販促手法が変わってきます。この属性を分析することで、後の販売戦略を最適化できます。

これらの要素を組み合わせることで、「都内在住の34歳、食品メーカー勤務のワーキングマザー。健康志向だが多忙で、情報収集はInstagramが中心。週末に少し贅沢なオーガニック食材をECで探している」といった、解像度の高いペルソナ像が完成します。チーム内でこの人物像を共有することで、商品開発における全ての意思決定が「この人のために」という軸で統一され、ブレがなくなります。

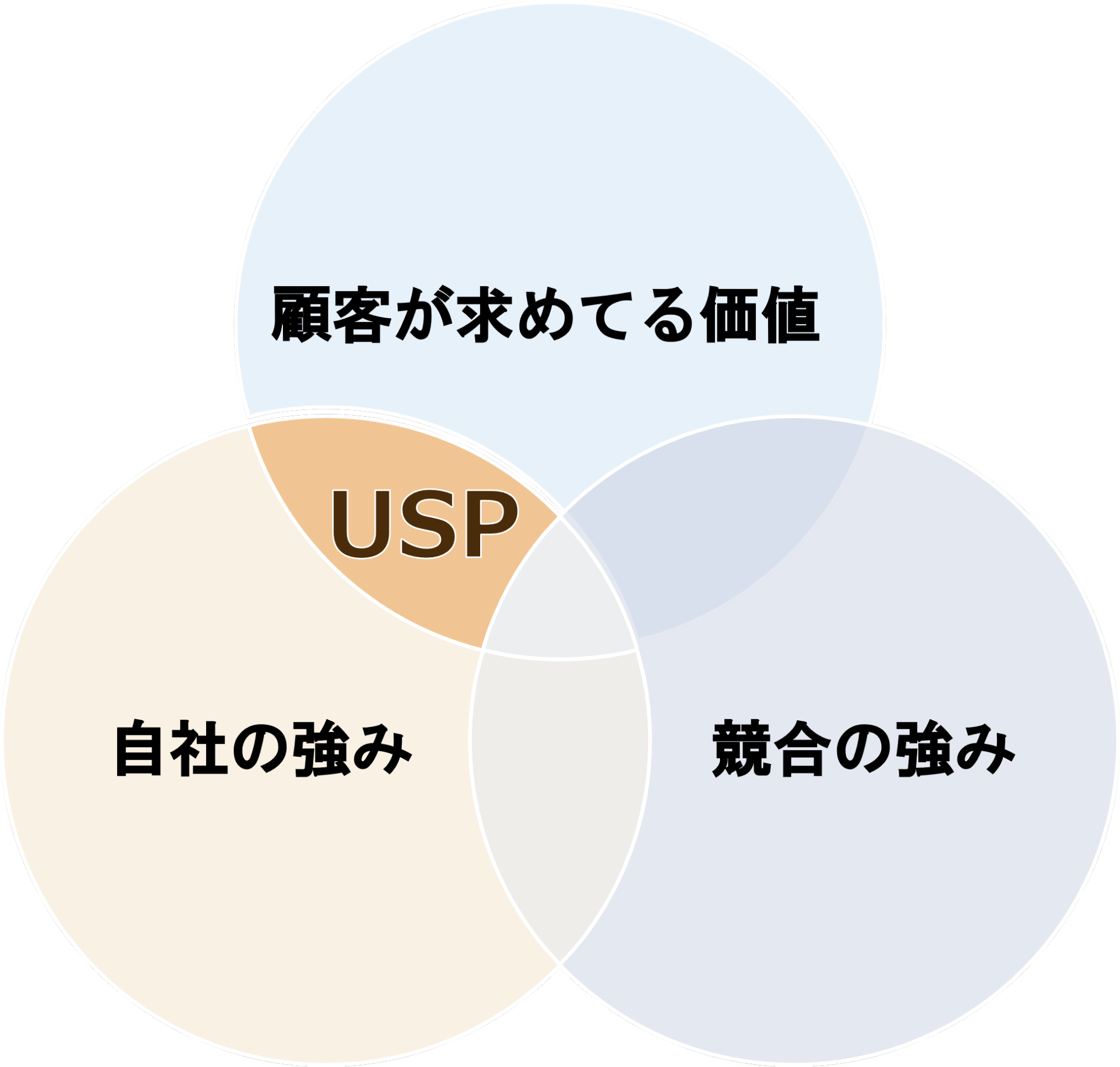

2.独自の価値を定義する

次に、競合にはなく、自社だけが提供できる独自の強み(USP:Unique Selling Proposition)を明確にします。これは、「ターゲット顧客が強く求めている」「競合は提供できていない」「自社は提供できる」という3つの要素が重なる部分です。リサーチで見つけた顧客のニーズと競合の弱み、そして自社の強みを掛け合わせることで、顧客が「あなたから買う理由」となる強力なUSPを導き出せます。

3.コンセプトを具体化する

定義したUSPを、顧客が魅力を感じる具体的な「形」に落とし込みます。商品のコンセプトを体現するネーミング、ブランドの世界観を伝えるパッケージデザイン、そして商品のベネフィットを直感的に伝える写真は、売上を大きく左右する重要な要素です。これらのクリエイティブが、設定したペルソナに響くものであるかを常に意識しましょう。

4.価格を設定する

最後に、事業として利益を確保しつつ、顧客が納得して購入できる価格を設定します。商品の原価や販管費だけでなく、競合の価格帯、そして自社が提供するブランド価値を総合的に考慮して決定する必要があります。安易な価格競争はブランド価値を損ない、利益を圧迫するだけです。顧客が「この価値に対して、この価格は安い」と感じるような、戦略的な価格設定を目指しましょう。

販売戦略を支える2つの柱

どれだけ良い商品を作っても、その存在が顧客に知られ、手に取ってもらえなければ売上にはつながりません。ここでは商品の価値を最適な場所(販路)で、最適な方法(販促)で顧客に届けるまでの一連の計画を解説します

販路戦略

商品を販売する場所は、大きく「自社ECサイト」と「ECモール(Amazon、楽天市場など)」に分けられます。ECモールは集客力が高く、事業の初期段階で実績を作るのに適しています。

一方で、自社ECサイトは、手数料が低く利益率が高い点、ブランディングの自由度が高い点、そして何より顧客データを自社の資産として蓄積できるという大きなメリットがあります。多くの成功企業は、両者をうまく組み合わせ、モールで新規顧客を獲得し、自社ECでファン化・リピート促進するという戦略をとっています。

販促戦略

販促活動は、新規顧客を集める「集客」と、一度購入してくれた顧客と関係を築き、再購入を促す「リピート促進」の2段階で考えます。集客施策には、Web広告、SNSでの情報発信、SEO(検索エンジン最適化)、インフルエンサーへのPR依頼などがあります。

一方、リピート促進には、メールマガジンやLINE公式アカウントを活用したCRM(顧客関係管理)施策が中心となります。これらの施策を組み合わせ、顧客との継続的な接点を作り出すことが重要です。

商品が「売れ続ける仕組み」を支える3つの要素

商品を一度売って終わりではなく、継続的に売れ続ける「仕組み」を構築することが、事業を安定的に成長させる鍵です。ここでは、データに基づいた改善サイクルを回し、商品を育てていくための方法を解説します。

目標設定とKPIの運用

ECサイトの運営においては、健康診断のように定期的に数値を観測し、打ち手の効果を測定する必要があります。見るべき重要指標(KPI)には、サイトへの訪問者数を示す「アクセス数」、訪問者が購入に至った割合を示す「CVR(購入率)」、そして一人の顧客が生涯にわたってどれだけの利益をもたらしてくれるかを示す「LTV(顧客生涯価値)」などがあります。これらの数値を目標設定し、日次や週次で追いかけることで、課題が明確になります。

顧客の声(VOC)の活用

サイトに寄せられるレビューや、カスタマーサポートへの問い合わせといった顧客の声(VOC:Voice Of Customer)は、改善のヒントが詰まった「宝の山」です。ネガティブな意見からは商品の改善点やサービスの課題が見つかり、ポジティブな意見からは自社の本当の強みを再発見できます。これらの声を収集・分析し、商品開発やWebサイトのFAQコンテンツなどに反映させる仕組みを構築することで、顧客満足度は着実に向上していきます。

ECプラットフォームの活用

日々のKPI分析や顧客の声の活用を効率的に行い、高速でPDCAサイクルを回すためには、土台となるECプラットフォームの選定が極めて重要です。「データ分析に手間がかかる」「施策を一つ実行するのに時間とコストがかかる」といった課題は、適切なツールを選ぶことで解決できます。

例えば、W2が提供するECプラットフォームには、以下のような機能が標準で搭載されています。

- 高度な分析機能: 専門知識がなくても、管理画面から売上やLTV、顧客属性などを直感的に分析できます。

- ABテスト機能: 商品画像やキャッチコピーなどを複数パターン試し、どちらがより高いCVRを獲得できるかを簡単に検証できます。

- CRM連携機能: 顧客の購入履歴や行動に基づいて、効果的なメールマガジンやLINEを配信し、リピート購入を促進します。

こうした機能が充実したプラットフォームを選ぶことで、外部に頼ることなく、自社でスピーディな改善サイクルを実現できます。

広告表現で注意すべき法律とルール

どんなに素晴らしい商品やマーケティング戦略も、法律というルールの上で成り立っています。特に、Webサイトや広告での商品説明においては、知らず知らずのうちに法律に違反してしまうケースが後を絶ちません。ここでは、EC事業者が最低限知っておくべき法律の基本を解説します。

景品表示法(景表法)における注意点

景品表示法は、消費者がより良い商品を自主的かつ合理的に選べる環境を守るための法律です。商品の品質や価格について、実際よりも著しく優良または有利であると誤認させるような「誇大広告」は禁止されています。例えば、「売上No.1」と表示するには客観的な調査データが必要ですし、「本日限定価格」と表示して翌日も同じ価格で販売することは、消費者に誤解を与える有利誤認表示にあたる可能性があります。

薬機法(旧薬事法)における注意点

化粧品や健康食品を販売する際に、最も注意が必要なのが薬機法です。この法律では、医薬品と誤認されるような効果効能をうたうことが厳しく制限されています。例えば、健康食品で「ガンが治る」、化粧品で「シミが消える」といった表現は、明確な違反となります。商品の魅力を伝えつつ法律を遵守するためには、「健やかな毎日をサポートします」「乾燥による小じわを目立たなくする」といった、認められた範囲内での表現に言い換える知識が必要です。

まとめ:明日から実施できる売れる商品づくりのチェックリスト

本記事では、売れる商品を作るための一連の流れを解説してきました。その開発は、データに基づいたリサーチから始まり、ターゲット設定、商品企画、販売戦略、そして発売後のデータ分析と改善というサイクルを回すことで実現します。

理論を学ぶことも重要ですが、最も大切なのは行動に移すことです。最後に、明日からすぐに実践できるチェックリストをご用意しました。ぜひ、自社の商品開発・マーケティング活動にお役立てください。

【リサーチ編】

【商品開発編】

【販売・改善編】

売れる商品作りに関するよくある質問

Q: 資金やリソースが限られていますが、何から始めるべきですか?

A: まずは、フリマアプリでのテスト販売や、SNSアカウントを開設してコンセプトへの反応を見るなど、低リスクで需要を調査することから始めるのがおすすめです。そこで得た顧客のリアルな反応やデータをもとに、クラウドファンディングで資金と初期顧客を集めたり、OEMメーカーに小ロットでの生産を相談したりするステップに進むと、失敗のリスクを最小限に抑えられます。

Q: 自社ECとECモール、結局どちらから始めるべきですか?

A: それぞれにメリット・デメリットがあるため、事業の段階に合わせた使い分けが重要です。多くの成功事例では、事業の初期段階では集客力のあるECモールで販売実績と顧客の信頼を築きます。その後、ブランドのファンが育ってきた段階で、利益率が高く自由な顧客アプローチが可能な自社ECサイトへ誘導・併用する戦略が取られています。

Q: 専門知識がなくても、データに基づいたECサイト運営は可能ですか?

A: はい、可能です。近年、専門知識がない方でも直感的に操作できるECプラットフォームが数多く登場しています。特に、売上分析や顧客管理、販促機能が標準で充実しており、困ったときに相談できるサポート体制が整っているサービスを選べば、データに基づいた本格的なサイト運営が実現できます。まずは専門家に自社の状況を相談し、どんなシステムが合うのかアドバイスをもらうのも有効な手段です。

W2 Repeatは、定期購入やサブスクリプションコマースに特化したECプラットフォームです。20年以上にわたり培ってきた大規模EC基盤をパッケージ化しており、スクラッチ開発に匹敵する多機能性・拡張性を備えています。商材数が少ない事業者でも運用しやすく、CRM施策を通じてF2転換率やLTVの最大化します。

また、定期通販に必要な業務を自動化し、継続課金やサブスクリプション型ビジネスの基盤としても柔軟に活用できます。